- •Глава первая общие понятия о релейной защите

- •1.1. Назначение релейной защиты

- •1.2. Повреждения в электроустановках

- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз

- •1.4. Ненормальные режимы

- •1.5. Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты

- •1.6. Структурные части и основные элементы рз

- •1.7. Виды устройств рз

- •1.8. Изображение схем рз на чертежах

- •1.9. Источники и схемы оперативного тока

- •Глава вторая принципы построения измерительных и логических органов релейной защиты

- •2.1. Общие принципы конструктивного исполнения реле

- •2.2. Электромеханические реле

- •2.3. Конструкции реле, выполняемых на электромагнитном принципе

- •2.4. Промежуточные реле (логические элементы)

- •2.5. Указательные реле

- •2.6. Реле времени

- •2.7. Поляризованные реле

- •2.8. Индукционные реле

- •2.9. Реле тока на индукционном принципе

- •2.10. Индукционные реле тока серий рт-80 и рт-90

- •2.11. Индукционные реле направления мощности

- •2.12. Магнитоэлектрические реле

- •2.13. Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе

- •2.14. Типовые функциональные элементы полупроводниковых ио

- •2.15. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов ио

- •2.16. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах рз

- •2.17. Простейшие функциональные элементы, выполняемые на оу

- •2.18. Схемы сравнения двух электрических величин

- •2.19. Измерительные органы тока и напряжения на имс

- •2.20. Измерительные органы (реле) с двумя входными величинами на интегральных микросхемах

- •2.21. Элементы логической и исполнительной частей устройств рз

- •2.22. Органы логики на имс

- •Глава третья трансформаторы тока и схемы их соединения

- •3.1. Трансформаторы тока и их погрешности

- •3.2. Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока

- •3.3. Требования к точности трансформаторов тока, питающих рз

- •3.4. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки

- •3.5. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока

- •3.6. Нагрузка трансформаторов тока

- •3.7. Фильтры симметричных составляющих токов

- •3.8. Новые преобразователи первичного тока

- •Глава четвертая максимальная токовая защита

- •4.1. Принцип действия токовых зашит

- •4.2. Максимальная токовая зашита лэп

- •4.3. Схемы мтз на постоянном оперативном токе

- •4.4. Поведение мтз при двойных замыканиях на землю

- •4.5. Выбор тока срабатывания

- •4.6. Выдержки времени защиты

- •4.7. Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения

- •4.8. Максимальные токовые защиты на переменном оперативном токе

- •4.9. Максимальные токовые защиты с реле прямого действия

- •4.10. Общая оценка и область применения мтз

- •Глава пятая токовые отсечки

- •5.1. Принцип действия токовых отсечек

- •5.2. Схемы отсечек

- •5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием

- •5.4. Неселективные отсечки

- •5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием

- •5.6. Отсечки с выдержкой времени

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава шестая трансформаторы напряжения и схемы их соединения

- •6.1. Основные сведения

- •6.2. Погрешности трансформатора напряжения

- •6.3. Схемы соединения трансформаторов напряжения

- •6.4. Повреждения в цепях тн и контроль за их исправностью

- •6.5. Емкостные делители напряжения

- •6.6. Фильтр напряжений обратной последовательности

- •Глава седьмая токовая направленная защита

- •7.1. Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием

- •7.2. Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты

- •7.3. Схемы включения реле направления мощности

- •7.4. Поведение реле направления мощности, включенных на токи неповрежденных фаз

- •7.5. Схемы направленной максимальной токовой защиты

- •7.6. Выбор уставок срабатывания

- •7.7. Мертвая зона

- •7.8. Токовые направленные отсечки

- •7.9. Оценка токовых направленных защит

- •Глава восьмая защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности

- •8.3. Токовые направленные защиты нулевой последовательности

- •8.4. Отсечки нулевой последовательности

- •8.5. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности

- •8.6. Выбор уставок токовых защит нулевой последовательности

- •8.7. Оценка и область применения токовых ступенчатых защит нп

- •Глава девятая защита от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью

- •9.1. Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю

- •9.2. Основные требования к защите

- •9.3. Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на землю

- •9.4. Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности

- •9.5. Токовая защита нулевой последовательности

- •9.6. Направленная защита

- •9.7. Защита, реагирующая на высшие гармоники тока в установившемся режиме

- •9.8. Защиты, реагирующие на токи переходного режима

- •Глава десятая дифференциальная защита линий

- •10.1. Принцип действия продольной дифференциальной защиты

- •10.2. Токи небаланса в дифференциальной защите

- •10.3. Общие принципы выполнения продольной дифференциальной защиты линии

- •10.4. Дифференциальные реле с торможением

- •10.5. Полная схема дифференциальной защиты линий

- •10.6. Устройство контроля исправности соединительных проводов

- •10.7. Продольная дифференциальная защита линий типа дзл

- •10.8. Оценка продольной дифференциальной защиты

- •10.9. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий

- •10.10. Токовая поперечная дифференциальная зашита

- •10.11. Направленная поперечная дифференциальная защита

- •10.12. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит

- •Глава одиннадцатая дистанционная защита

- •11.1. Назначение и принцип действия

- •11.2. Характеристики выдержки времени дистанционных защит

- •11.3. Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью ступенчатой дистанционной защиты

- •11.4. Структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой

- •11.5. Схемы включения дистанционных и пусковых измерительных органов на напряжение и ток сети

- •11.6. Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости

- •11.7. Общие принципы выполнения реле сопротивления, используемых в дз в качестве измерительных органов, и требования к их конструкциям

- •11.8. Реле сопротивления на диодных схемах сравнения абсолютных значений двух электрических величин

- •11.9. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. Выполняемые на имс

- •11.10. Схемы трех основных функциональных элементов pc, построенных на сравнении фаз

- •11.11. Реле сопротивления со сложными характеристиками срабатывания, выполненные на имс

- •11.12. Пусковые органы дистанционных защит

- •11.13. Погрешность срабатывания pc, обусловленная током Iр

- •11.14. Искажение действия дистанционных органов

- •11.16. Выполнение схем дистанционных защит

- •11.17. Дистанционная защита типа шдэ-2801, выполняемая на имс

- •11.18. Выбор уставок дистанционной защиты

- •11.19. Оценка дистанционной защиты

- •Глава двенадцатая предотвращение неправильных действий защиты при качаниях

- •12.1. Характер изменения тока, напряжения и сопротивления на зажимах реле при качаниях

- •12.2. Поведение защиты при качаниях

- •12.3. Меры по предотвращению неправильных действий рз при качаниях

- •12.4. Блокирующее устройство, реагирующее на несимметрию токов или напряжений сети

- •12.5. Устройство блокировки при качаниях, реагирующее на скорость изменения тока, напряжения или сопротивления

- •12.6. Блокирующее устройство, реагирующее на скачкообразное приращение электрических величин (векторов тока прямой и обратной последовательностей)

- •Глава тринадцатая высокочастотные защиты

- •13.1. Назначение и виды высокочастотных защит

- •13.2. Принцип действия направленной защиты с вч-блокировкой

3.8. Новые преобразователи первичного тока

Увеличение кратности первичного тока при КЗ и постоянной времени затухания апериодической составляющей существенно ухудшает работу ТТ, вызывая их насыщение в переходных режимах и, как следствие этого, искажение трансформации первичного тока, что создает опасность ложной работы быстродействующих РЗ.

Одним из способов снижения погрешности трансформации переменной составляющей первичного тока является использование магнитопроводов с немагнитными зазорами. Сопротивление ветви намагничивания ТТ с такими магнитопроводами велико для переменной и мало для апериодической составляющей. Поэтому апериодическая составляющая напряжения на вторичной обмотке ТТ, а следовательно, и апериодическая составляющая индукции относительно малы, и магнитопровод не насыщается. Наличие зазора приводит к увеличению периодической составляющей тока намагничивания. Чтобы снизить погрешность ТТ по периодической составляющей 50 Гц, нагрузку можно шунтировать конденсатором, образующим резонансный контур с ветвью намагничивания ТТ, что создает такие же условия работы ТТ, что и снижение тока намагничивания с частотой 50 Гц. Наличие немагнитного зазора значительно уменьшает значение остаточной индукции в магнитопроводе.

Если ТТ не используются для измерения, то вместо них можно применять простые и дешевые электромагнитные датчики, называемые магнитными ТТ (МТТ). Вторичная обмотка МТТ располагается вдали от токоведущих частей на стальном сердечнике и не требует специальной изоляции от высокого напряжения. Первичный ток, протекая по проводу защищаемого объекта, создает магнитное поле. Часть силовых линий этого поля замыкается по сердечнику МТТ, индуцируя ЭДС Е2. Размеры и стоимость такого устройства значительно меньше, чем у обычных ТТ, но его мощность невелика (примерно 0,5 Вт).

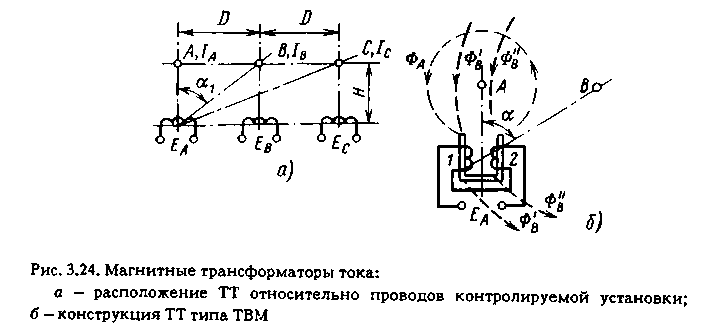

Для уменьшения влияния помех в ОРГРЭС разработаны магнитные ТТ с дифференциальными датчиками типа ТВМ. Подобные ТТ представляют собой стальной сердечник П-образной формы с двумя одинаковыми, соединенными встречно-последовательно обмотками 1 и 2, надетыми на полюсы сердечника (рис.3.24, б).

П роекция

провода фазы А,

для контроля за которым предназначен

изображенный на рис.3.24, б

датчик, находится в центре сердечника.

Магнитный поток ФА,

пропорциональный

току IА,

проходит

по полюсам сердечника в противоположных

направлениях. При этом, поскольку обмотки

ТВМ соединены встречно, ЭДС обеих обмоток

суммируются арифметически: ЭДС ЕА

равна

удвоенной ЭДС каждой обмотки.

роекция

провода фазы А,

для контроля за которым предназначен

изображенный на рис.3.24, б

датчик, находится в центре сердечника.

Магнитный поток ФА,

пропорциональный

току IА,

проходит

по полюсам сердечника в противоположных

направлениях. При этом, поскольку обмотки

ТВМ соединены встречно, ЭДС обеих обмоток

суммируются арифметически: ЭДС ЕА

равна

удвоенной ЭДС каждой обмотки.

Магнитные потоки, создаваемые токами других фаз (например, Ф'В и Ф''В, пропорциональные току IB), проходят по полюсам ТВМ в одном направлении, и индуцируемые ими ЭДС в обмотках вычитаются. Благодаря этому уменьшаются помехи, создаваемые в ТВМ токами соседних фаз. Трансформаторы ТВМ устанавливаются на разъединителях или отделителях высокого напряжения и крепятся с помощью фиксаторов из немагнитного материала.

В связи с внедрением микроэлектронных и микропроцессорных РЗ, имеющих очень малое потребление цепей тока и напряжения, разрабатываются ТТ и ТН, в которых информация о значениях тока и напряжения передается с помощью волоконно-оптических каналов. Существует несколько способов выполнения таких измерительных трансформаторов. Один из них основан на установке на потенциале ЛЭП маломощных датчиков тока и напряжения и системы преобразования информации о токах и напряжениях в цифровую форму. Эта информация передается по оптическому каналу, имеющему хорошие изолирующие свойства, на оптико-электронные приемники, расположенные на потенциале земли, где осуществляется обратное преобразование световых импульсов в напряжения, пропорциональные току и напряжению ЛЭП. Такие ТТ и ТН пока не получили широкого распространения, так как в энергосистемах продолжается использование электромеханических устройств РЗ, потребление которых велико, и мощности оптико-электронных ТТ и ТН оказывается недостаточно.

Вопросы для самопроверки

1. Доказать, что схема включения реле на сумму токов трех фаз представляет собой фильтр токов нулевой последовательности.

2. К чему может привести неправильная полярность одного трансформатора тока в схеме включения реле на сумму токов трех фаз ?

3. Почему к трансформаторам тока предъявляются высокие требования со стороны РЗ ?

4. Каково назначение четвертого обратного (нулевого) провода в схеме полной звезды ?

5. В каких случаях применяются схемы включения реле на разность токов двух фаз ?

6. В чем преимущество комбинированной схемы (неполная звезда и ФТНП) по сравнению со схемой полной звезды ?