- •Глава первая общие понятия о релейной защите

- •1.1. Назначение релейной защиты

- •1.2. Повреждения в электроустановках

- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз

- •1.4. Ненормальные режимы

- •1.5. Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты

- •1.6. Структурные части и основные элементы рз

- •1.7. Виды устройств рз

- •1.8. Изображение схем рз на чертежах

- •1.9. Источники и схемы оперативного тока

- •Глава вторая принципы построения измерительных и логических органов релейной защиты

- •2.1. Общие принципы конструктивного исполнения реле

- •2.2. Электромеханические реле

- •2.3. Конструкции реле, выполняемых на электромагнитном принципе

- •2.4. Промежуточные реле (логические элементы)

- •2.5. Указательные реле

- •2.6. Реле времени

- •2.7. Поляризованные реле

- •2.8. Индукционные реле

- •2.9. Реле тока на индукционном принципе

- •2.10. Индукционные реле тока серий рт-80 и рт-90

- •2.11. Индукционные реле направления мощности

- •2.12. Магнитоэлектрические реле

- •2.13. Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе

- •2.14. Типовые функциональные элементы полупроводниковых ио

- •2.15. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов ио

- •2.16. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах рз

- •2.17. Простейшие функциональные элементы, выполняемые на оу

- •2.18. Схемы сравнения двух электрических величин

- •2.19. Измерительные органы тока и напряжения на имс

- •2.20. Измерительные органы (реле) с двумя входными величинами на интегральных микросхемах

- •2.21. Элементы логической и исполнительной частей устройств рз

- •2.22. Органы логики на имс

- •Глава третья трансформаторы тока и схемы их соединения

- •3.1. Трансформаторы тока и их погрешности

- •3.2. Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока

- •3.3. Требования к точности трансформаторов тока, питающих рз

- •3.4. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки

- •3.5. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока

- •3.6. Нагрузка трансформаторов тока

- •3.7. Фильтры симметричных составляющих токов

- •3.8. Новые преобразователи первичного тока

- •Глава четвертая максимальная токовая защита

- •4.1. Принцип действия токовых зашит

- •4.2. Максимальная токовая зашита лэп

- •4.3. Схемы мтз на постоянном оперативном токе

- •4.4. Поведение мтз при двойных замыканиях на землю

- •4.5. Выбор тока срабатывания

- •4.6. Выдержки времени защиты

- •4.7. Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения

- •4.8. Максимальные токовые защиты на переменном оперативном токе

- •4.9. Максимальные токовые защиты с реле прямого действия

- •4.10. Общая оценка и область применения мтз

- •Глава пятая токовые отсечки

- •5.1. Принцип действия токовых отсечек

- •5.2. Схемы отсечек

- •5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием

- •5.4. Неселективные отсечки

- •5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием

- •5.6. Отсечки с выдержкой времени

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава шестая трансформаторы напряжения и схемы их соединения

- •6.1. Основные сведения

- •6.2. Погрешности трансформатора напряжения

- •6.3. Схемы соединения трансформаторов напряжения

- •6.4. Повреждения в цепях тн и контроль за их исправностью

- •6.5. Емкостные делители напряжения

- •6.6. Фильтр напряжений обратной последовательности

- •Глава седьмая токовая направленная защита

- •7.1. Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием

- •7.2. Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты

- •7.3. Схемы включения реле направления мощности

- •7.4. Поведение реле направления мощности, включенных на токи неповрежденных фаз

- •7.5. Схемы направленной максимальной токовой защиты

- •7.6. Выбор уставок срабатывания

- •7.7. Мертвая зона

- •7.8. Токовые направленные отсечки

- •7.9. Оценка токовых направленных защит

- •Глава восьмая защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности

- •8.3. Токовые направленные защиты нулевой последовательности

- •8.4. Отсечки нулевой последовательности

- •8.5. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности

- •8.6. Выбор уставок токовых защит нулевой последовательности

- •8.7. Оценка и область применения токовых ступенчатых защит нп

- •Глава девятая защита от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью

- •9.1. Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю

- •9.2. Основные требования к защите

- •9.3. Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на землю

- •9.4. Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности

- •9.5. Токовая защита нулевой последовательности

- •9.6. Направленная защита

- •9.7. Защита, реагирующая на высшие гармоники тока в установившемся режиме

- •9.8. Защиты, реагирующие на токи переходного режима

- •Глава десятая дифференциальная защита линий

- •10.1. Принцип действия продольной дифференциальной защиты

- •10.2. Токи небаланса в дифференциальной защите

- •10.3. Общие принципы выполнения продольной дифференциальной защиты линии

- •10.4. Дифференциальные реле с торможением

- •10.5. Полная схема дифференциальной защиты линий

- •10.6. Устройство контроля исправности соединительных проводов

- •10.7. Продольная дифференциальная защита линий типа дзл

- •10.8. Оценка продольной дифференциальной защиты

- •10.9. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий

- •10.10. Токовая поперечная дифференциальная зашита

- •10.11. Направленная поперечная дифференциальная защита

- •10.12. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит

- •Глава одиннадцатая дистанционная защита

- •11.1. Назначение и принцип действия

- •11.2. Характеристики выдержки времени дистанционных защит

- •11.3. Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью ступенчатой дистанционной защиты

- •11.4. Структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой

- •11.5. Схемы включения дистанционных и пусковых измерительных органов на напряжение и ток сети

- •11.6. Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости

- •11.7. Общие принципы выполнения реле сопротивления, используемых в дз в качестве измерительных органов, и требования к их конструкциям

- •11.8. Реле сопротивления на диодных схемах сравнения абсолютных значений двух электрических величин

- •11.9. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. Выполняемые на имс

- •11.10. Схемы трех основных функциональных элементов pc, построенных на сравнении фаз

- •11.11. Реле сопротивления со сложными характеристиками срабатывания, выполненные на имс

- •11.12. Пусковые органы дистанционных защит

- •11.13. Погрешность срабатывания pc, обусловленная током Iр

- •11.14. Искажение действия дистанционных органов

- •11.16. Выполнение схем дистанционных защит

- •11.17. Дистанционная защита типа шдэ-2801, выполняемая на имс

- •11.18. Выбор уставок дистанционной защиты

- •11.19. Оценка дистанционной защиты

- •Глава двенадцатая предотвращение неправильных действий защиты при качаниях

- •12.1. Характер изменения тока, напряжения и сопротивления на зажимах реле при качаниях

- •12.2. Поведение защиты при качаниях

- •12.3. Меры по предотвращению неправильных действий рз при качаниях

- •12.4. Блокирующее устройство, реагирующее на несимметрию токов или напряжений сети

- •12.5. Устройство блокировки при качаниях, реагирующее на скорость изменения тока, напряжения или сопротивления

- •12.6. Блокирующее устройство, реагирующее на скачкообразное приращение электрических величин (векторов тока прямой и обратной последовательностей)

- •Глава тринадцатая высокочастотные защиты

- •13.1. Назначение и виды высокочастотных защит

- •13.2. Принцип действия направленной защиты с вч-блокировкой

3.4. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки

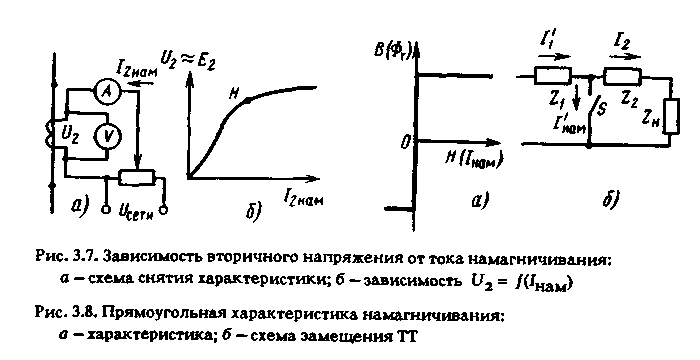

С учетом тока нагрузки защищаемого элемента, его рабочего напряжения и вида РЗ выбирают тип ТТ и его номинальный коэффициент трансформации, после чего проводят проверку на термическую и динамическую стойкость. Выбранные таким образом ТТ проверяют на точность и надежность работы питающейся от них РЗ, исходя из следующих требований ПУЭ:

1) обеспечения точности работы измерительных органов РЗ при КЗ в расчетных точках электрической сети, выбираемых в зависимости от типа РЗ, при этом полная погрешность ТТ ε не должна превышать 10%;

2) предотвращения отказа срабатывания РЗ при наибольших значениях тока КЗ в начале участка, защищаемого РЗ, вследствие чрезмерного увеличения погрешности ТТ и искажения формы кривой вторичного тока, могущей вызвать вибрацию контактов у электромеханических реле, снижение чувствительности и быстродействия у полупроводниковых реле под влиянием высших гармоник;

3) ограничения напряжения во вторичных цепях ТТ и РЗ до допустимых значений при Iк max.

Для выполнения первого требования, как правило, выбирается ТТ класса Р с коэффициентом трансформации, обеспечивающим необходимую кратность тока при КЗ в требуемой для рассматриваемой РЗ точке сети. Для выбора допустимой нагрузки при заданной кратности Красч = Iк.paсч/I1 TT и полной погрешности ТТ ε ≤ 10% используются кривые предельной кратности, построенные по заводским данным, или характеристики намагничивания, снятые при разомкнутой первичной обмотке – вольт-амперные характеристики U2 =f(Iнам).

Выбор zh по кривым предельной кратности К10 = f(Zн). Этот метод является самым простым и им следует пользоваться как основным методом расчета требуемой точности работы ТТ класса Р:

а) рассчитывают значение максимального первичного тока КЗ I1 расч max, при котором для рассматриваемой РЗ погрешность ε не должна превышать 10%;

б) вычисляют максимальную кратность найденного первичного тока I1 расч max по формуле

![]() (3.11)

(3.11)

в) по заводской характеристике K10 = f(Z) для данного типа ТТ и принятого коэффициента трансформации КI определяют Zн.доп для Красч тах;

г) определяют действительное сопротивление нагрузки Zн с учетом сопротивления проводов и реле и проверяют выполнение условия Zн ≤ Zн.доп. Если окажется, что Zн > Zн.доп, то необходимо или увеличить коэффициент трансформации КI ТТ, или выбрать ТТ, у которого при Красч тах допускается большее значение Zн.доп, или уменьшить Zн (за счет увеличения сечения жил соединительного кабеля или сокращения его трассы), либо принять ТТ с вторичным номинальным током 1 А.

Выбор

Zн

по вольт-амперным характеристикам ТТ

U2

= f(I2нам).

При отсутствии сведений о погрешности

ТТ его пригодность для данной РЗ и

допустимую нагрузку вторичной цепи Zн

можно приближенно оценить по характеристике

зависимости вторичного тока намагничивания

I2нам

от вторичного напряжения U2.

Характеристику снимают опытным путем

по схеме, приведенной на рис.3.7, а.

Меняя напряжение U2

на

зажимах вторичной обмотки, измеряют

соответствующий каждому значению U2

ток

Iнам

во вторичной обмотке, который является

Iнам,

п оскольку

первичная обмотка разомкнута. На

основании полученных данных строится

зависимость U2

=

f(I2нам)

(рис.3.7, б).

оскольку

первичная обмотка разомкнута. На

основании полученных данных строится

зависимость U2

=

f(I2нам)

(рис.3.7, б).

Вследствие малого значения сопротивления вторичной обмотки Z2 принимается, что U2 ≈ E2, и тогда полученная характеристика может рассматриваться как зависимость Е2 = f(I2нам).

На основании этой характеристики можно определить значения Е2 и I2нам, при которых наступает насыщение (по точке Н – конец прямолинейной части), и, пользуясь формулой (3.9а), вычислить допустимую нагрузку Zн.доп при заданном токе КЗ I2 = I1/KI. Погрешность ε = I2HAM Н/I2%. Этот метод может применяться для проверки погрешности ТТ, имеющих малое сопротивление R2 по сравнению с Zн.

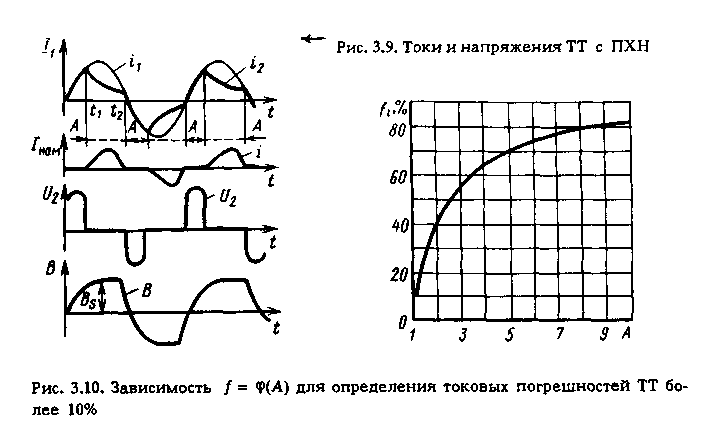

Для выполнения второго условия используется зависимость параметра А от токовой погрешности ТТ А = f(fi). Начнем с рассмотрения поведения ТТ при кратностях первичного тока в насыщенной части характеристики намагничивания.

Работа ТТ в режиме глубокого насыщения. При КЗ в начале защищаемой зоны РЗ кратность первичных токов, проходящих через ТТ защищаемых элементов, может оказаться очень большой. В этих условиях ТТ могут работать в режиме глубокого насыщения, который характеризуется двумя особенностями: резким увеличением тока намагничивания ТТ с соответствующим ростом погрешностей (ε и fi) до 20% и более и значительным искажением формы кривой вторичного тока I2, в составе которого наряду с основной появляются и высшие гармоники. При этом как электромеханические, так и статические ИО, реагирующие на ток, могут отказать в работе: первые – из-за вибрации контактов, вторые – из-за изменения характеристик срабатывания реле. Чем больше значение погрешности ТТ (ε и fi), тем больше искажается форма кривых токов I2 и Iнам. Проверка надежности действия ИО при глубоком насыщении ТТ сводится к определению значения токовой погрешности при максимальной кратности тока КЗ Кmах = Iк тах/Iном ТТ в случае повреждения в начале защищаемого участка. Это значение fi не должно превосходить предельно допустимого, при котором еще обеспечивается правильная работа рассматриваемого ИО.

Расчет погрешностей ТТ, работающих в режиме насыщения, методом эквивалентных синусоид, при резком искажении синусоид токов I2 и Iнам, лает преувеличенные значения погрешности fi, а значение допустимой нагрузки получается меньше реального значения.

Более точным и простым способом расчета погрешностей насыщенного ТТ является способ, основанный на замене (аппроксимации) действительной характеристики намагничивания (рис.3.8, а) прямоугольной характеристикой намагничивания (ПХН). При мгновенных значениях индукции Bt < Bs, при которой наступает глубокое насыщение магнитопровода, характеристика намагничивания представляется в виде вертикальной прямой (рис.3.8, а). При этом Iнам = 0 и I2 = I’1 – работа ТТ считается идеальной.

При Bt > Bs магнитопровод ТТ насыщается, и дальнейшее изменение Bt прекращается независимо от значения Iнам. Характеристика намагничивания насыщенного ТТ изображается прямой линией, параллельной оси абсцисс, мало отличаясь от действительной характеристики намагничивания на ее участке за точкой перегиба (точка H) (рис.3.7). Схема замещения, характеризующая работу ТТ с ПХН, показана на рис.3.8, б. Ветвь намагничивания, соответствующая вертикальной прямой ПХН, должна иметь бесконечно большое сопротивление Хнам = ∞, поскольку Iнам = 0, а при работе на горизонтальном участке ПХН Хнам скачкообразно уменьшается до нуля. При этом е2 = 0, I'нам = I'1. Поэтому ветвь намагничивания в схеме замещения заменяется рубильником S (рис.3.8, б). При работе ТТ в вертикальной части характеристики рубильник разомкнут (Iнам = 0), а в горизонтальной – замкнут (Хнам= 0).

Кривые мгновенных значений (i1, i2, iнам), напряжения (u2) и магнитной индукции (В) приведены на рис.3.9. Первичный ток i1 определяется параметрами сети и имеет форму синусоиды. Вторичный ток i2 на участках А совпадает с i1 пока Bt<Bs. B момент времени t1 индукция Bt достигает значения Bs (насыщения), рубильник S в схеме замещения (рис.3.8, б) замыкается, i2→ 0. Ток i2 затухает по экспоненциальному закону с постоянной времени вторичной цепи τ = L2/R2. В момент времени t2 (когда Bt < Bs) магнитопровод ненасыщен, и ток i2 снова равен i'1. В следующем полупериоде процесс повторяется. Методика на основе ПХН позволяет определить формы кривых I2 и Iнам и найти значение I1 при котором наступает насыщение (момент t1) и значение Iнам при заданном значении I1max.

Д ля

упрощения расчета погрешностей ТТ

вводится коэффициент А,

являющийся обобщенным параметром,

определяющим при ε

= 10% = const

и соs φ

= 0,8 значение токовой погрешности.

Зависимость fi,

= F(A)

приведена на рис.3.10. Она построена с

использованием обобщенных характеристик

fi

= F'(Ilуд),

полученных экспериментально на модели

ТТ с магнитопроводом из одинакового

сорта стали, с одинаковыми

удельными

параметрами. Поэтому. характеристика,

приведенная на рис.3.10, справедлива для

всех типов однокаскадных ТТ отечественного

производства. Коэффициент А

выражается

в виде отношения максимального первичного

тока I1max,

для

которого ищется значение fi,

к первичному току Iрасч

10,

определенному по кривым предельной

кратности для заданной нагрузки Zн,

при ε

= 10%, cos φ

= 0,8; А

= I1max/

I1расч 10,

или в виде отношения кратностей этих

токов: А =

К1mах/К1расч 10.

ля

упрощения расчета погрешностей ТТ

вводится коэффициент А,

являющийся обобщенным параметром,

определяющим при ε

= 10% = const

и соs φ

= 0,8 значение токовой погрешности.

Зависимость fi,

= F(A)

приведена на рис.3.10. Она построена с

использованием обобщенных характеристик

fi

= F'(Ilуд),

полученных экспериментально на модели

ТТ с магнитопроводом из одинакового

сорта стали, с одинаковыми

удельными

параметрами. Поэтому. характеристика,

приведенная на рис.3.10, справедлива для

всех типов однокаскадных ТТ отечественного

производства. Коэффициент А

выражается

в виде отношения максимального первичного

тока I1max,

для

которого ищется значение fi,

к первичному току Iрасч

10,

определенному по кривым предельной

кратности для заданной нагрузки Zн,

при ε

= 10%, cos φ

= 0,8; А

= I1max/

I1расч 10,

или в виде отношения кратностей этих

токов: А =

К1mах/К1расч 10.

Пользуясь зависимостью fi, = F(A), можно по заданному значению К1mах находить значение fi, или по заданному fi, определять значение К1mах. В обоих случаях для определения значения Красч10 необходимо иметь кривые предельной кратности К10 = f(Zн.доп). Для реле разных типов допустимы разные значения fi доп при работе ТТ в условиях глубокого насыщения: 50% – для РТ-40, РТ-80 и РТ-90, направленных PC (индукционные и полупроводниковые с нуль-индикатором на магнитоэлектрическом реле); 40% – для РТ-40 (выпуск до 1969 г.) и РБМ с жесткими упорами и т.д.

При известном fi доп для конкретных реле и устройств РЗ из рис.3.10 определяется А и вычисляется отношение Кmах/А. Если Кmах/А > Красч, то в качестве расчетной кратности принимается Красч = Кmах/А.

Если Кmах/А < Красч, то в качестве расчетной сохраняется кратность Красч.