- •Глава первая общие понятия о релейной защите

- •1.1. Назначение релейной защиты

- •1.2. Повреждения в электроустановках

- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз

- •1.4. Ненормальные режимы

- •1.5. Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты

- •1.6. Структурные части и основные элементы рз

- •1.7. Виды устройств рз

- •1.8. Изображение схем рз на чертежах

- •1.9. Источники и схемы оперативного тока

- •Глава вторая принципы построения измерительных и логических органов релейной защиты

- •2.1. Общие принципы конструктивного исполнения реле

- •2.2. Электромеханические реле

- •2.3. Конструкции реле, выполняемых на электромагнитном принципе

- •2.4. Промежуточные реле (логические элементы)

- •2.5. Указательные реле

- •2.6. Реле времени

- •2.7. Поляризованные реле

- •2.8. Индукционные реле

- •2.9. Реле тока на индукционном принципе

- •2.10. Индукционные реле тока серий рт-80 и рт-90

- •2.11. Индукционные реле направления мощности

- •2.12. Магнитоэлектрические реле

- •2.13. Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе

- •2.14. Типовые функциональные элементы полупроводниковых ио

- •2.15. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов ио

- •2.16. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах рз

- •2.17. Простейшие функциональные элементы, выполняемые на оу

- •2.18. Схемы сравнения двух электрических величин

- •2.19. Измерительные органы тока и напряжения на имс

- •2.20. Измерительные органы (реле) с двумя входными величинами на интегральных микросхемах

- •2.21. Элементы логической и исполнительной частей устройств рз

- •2.22. Органы логики на имс

- •Глава третья трансформаторы тока и схемы их соединения

- •3.1. Трансформаторы тока и их погрешности

- •3.2. Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока

- •3.3. Требования к точности трансформаторов тока, питающих рз

- •3.4. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки

- •3.5. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока

- •3.6. Нагрузка трансформаторов тока

- •3.7. Фильтры симметричных составляющих токов

- •3.8. Новые преобразователи первичного тока

- •Глава четвертая максимальная токовая защита

- •4.1. Принцип действия токовых зашит

- •4.2. Максимальная токовая зашита лэп

- •4.3. Схемы мтз на постоянном оперативном токе

- •4.4. Поведение мтз при двойных замыканиях на землю

- •4.5. Выбор тока срабатывания

- •4.6. Выдержки времени защиты

- •4.7. Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения

- •4.8. Максимальные токовые защиты на переменном оперативном токе

- •4.9. Максимальные токовые защиты с реле прямого действия

- •4.10. Общая оценка и область применения мтз

- •Глава пятая токовые отсечки

- •5.1. Принцип действия токовых отсечек

- •5.2. Схемы отсечек

- •5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием

- •5.4. Неселективные отсечки

- •5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием

- •5.6. Отсечки с выдержкой времени

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава шестая трансформаторы напряжения и схемы их соединения

- •6.1. Основные сведения

- •6.2. Погрешности трансформатора напряжения

- •6.3. Схемы соединения трансформаторов напряжения

- •6.4. Повреждения в цепях тн и контроль за их исправностью

- •6.5. Емкостные делители напряжения

- •6.6. Фильтр напряжений обратной последовательности

- •Глава седьмая токовая направленная защита

- •7.1. Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием

- •7.2. Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты

- •7.3. Схемы включения реле направления мощности

- •7.4. Поведение реле направления мощности, включенных на токи неповрежденных фаз

- •7.5. Схемы направленной максимальной токовой защиты

- •7.6. Выбор уставок срабатывания

- •7.7. Мертвая зона

- •7.8. Токовые направленные отсечки

- •7.9. Оценка токовых направленных защит

- •Глава восьмая защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности

- •8.3. Токовые направленные защиты нулевой последовательности

- •8.4. Отсечки нулевой последовательности

- •8.5. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности

- •8.6. Выбор уставок токовых защит нулевой последовательности

- •8.7. Оценка и область применения токовых ступенчатых защит нп

- •Глава девятая защита от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью

- •9.1. Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю

- •9.2. Основные требования к защите

- •9.3. Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на землю

- •9.4. Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности

- •9.5. Токовая защита нулевой последовательности

- •9.6. Направленная защита

- •9.7. Защита, реагирующая на высшие гармоники тока в установившемся режиме

- •9.8. Защиты, реагирующие на токи переходного режима

- •Глава десятая дифференциальная защита линий

- •10.1. Принцип действия продольной дифференциальной защиты

- •10.2. Токи небаланса в дифференциальной защите

- •10.3. Общие принципы выполнения продольной дифференциальной защиты линии

- •10.4. Дифференциальные реле с торможением

- •10.5. Полная схема дифференциальной защиты линий

- •10.6. Устройство контроля исправности соединительных проводов

- •10.7. Продольная дифференциальная защита линий типа дзл

- •10.8. Оценка продольной дифференциальной защиты

- •10.9. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий

- •10.10. Токовая поперечная дифференциальная зашита

- •10.11. Направленная поперечная дифференциальная защита

- •10.12. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит

- •Глава одиннадцатая дистанционная защита

- •11.1. Назначение и принцип действия

- •11.2. Характеристики выдержки времени дистанционных защит

- •11.3. Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью ступенчатой дистанционной защиты

- •11.4. Структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой

- •11.5. Схемы включения дистанционных и пусковых измерительных органов на напряжение и ток сети

- •11.6. Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости

- •11.7. Общие принципы выполнения реле сопротивления, используемых в дз в качестве измерительных органов, и требования к их конструкциям

- •11.8. Реле сопротивления на диодных схемах сравнения абсолютных значений двух электрических величин

- •11.9. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. Выполняемые на имс

- •11.10. Схемы трех основных функциональных элементов pc, построенных на сравнении фаз

- •11.11. Реле сопротивления со сложными характеристиками срабатывания, выполненные на имс

- •11.12. Пусковые органы дистанционных защит

- •11.13. Погрешность срабатывания pc, обусловленная током Iр

- •11.14. Искажение действия дистанционных органов

- •11.16. Выполнение схем дистанционных защит

- •11.17. Дистанционная защита типа шдэ-2801, выполняемая на имс

- •11.18. Выбор уставок дистанционной защиты

- •11.19. Оценка дистанционной защиты

- •Глава двенадцатая предотвращение неправильных действий защиты при качаниях

- •12.1. Характер изменения тока, напряжения и сопротивления на зажимах реле при качаниях

- •12.2. Поведение защиты при качаниях

- •12.3. Меры по предотвращению неправильных действий рз при качаниях

- •12.4. Блокирующее устройство, реагирующее на несимметрию токов или напряжений сети

- •12.5. Устройство блокировки при качаниях, реагирующее на скорость изменения тока, напряжения или сопротивления

- •12.6. Блокирующее устройство, реагирующее на скачкообразное приращение электрических величин (векторов тока прямой и обратной последовательностей)

- •Глава тринадцатая высокочастотные защиты

- •13.1. Назначение и виды высокочастотных защит

- •13.2. Принцип действия направленной защиты с вч-блокировкой

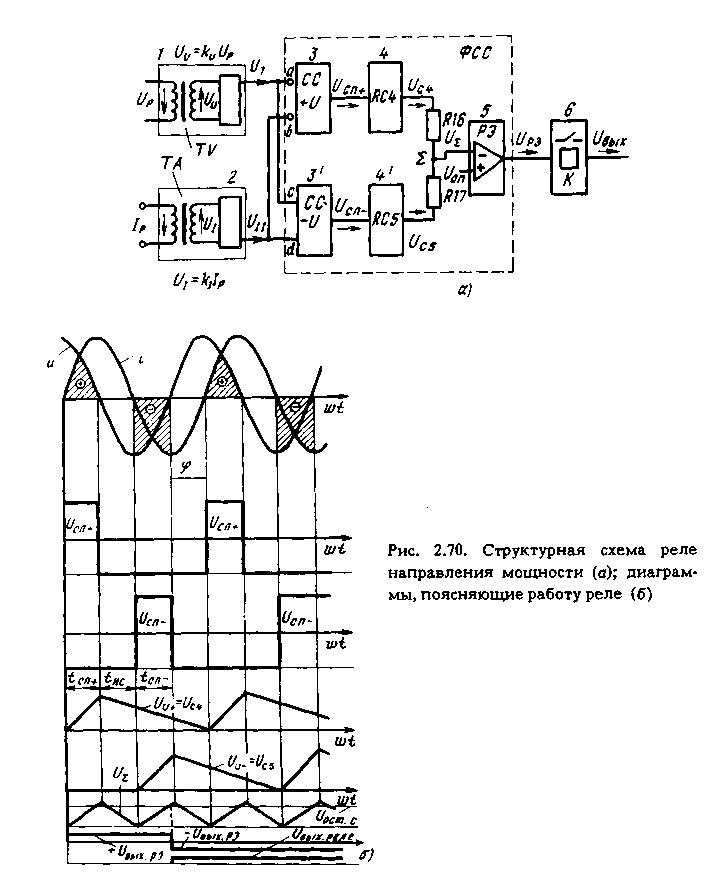

2.20. Измерительные органы (реле) с двумя входными величинами на интегральных микросхемах

К этой группе ИО относятся реле направления мощности (РНМ) и реле сопротивления (PC), входными величинами которых являются напряжение и ток защищаемого объекта (UР и IР).

Для построения РНМ на ИМС используется в основном принцип сравнения фаз двух входных величин (UI и UII), позволяющий получить большее быстродействие, чем у реле, построенных на сравнении абсолютных значений. Ниже рассмотрены реле серии РМ-11 и РМ-12, выпускаемые ЧЭАЗ вместо индукционных реле типов РБМ-171 и РБМ-177. Новые РНМ типа РМ-10 изготовляются из отдельных транзисторов и ИМС (ОУ). В основу работы реле положена схема сравнения фаз двух синусоидальных напряжений u1t=k1UPmsin(ωt + φ) и u2t= k2IPm sinωt, построенная на сопоставлении времени совпадения tСП однополярных мгновенных значений этих напряжений с заданным временем совпадения (уставкой) tУ, при котором реле должно срабатывать. В §2.18 показано, что значение tHC определяется сдвигом фаз ψ между сравниваемыми напряжениями.

Параметры элементов схемы подобраны так, чтобы реле начинало действовать, если время совпадения превышает четверть периода промышленной частоты, т. е. если tСП ≥ tУ. В данном реле это соответствует сдвигу фаз между UI и UII, равному 90°.

Особенностью фазосравнивающей схемы реле РМ-10 является разделение ее на две параллельные части – два канала прохождения сигналов сравниваемых напряжений. В одном измеряется время совпадения положительных значений UI и UII а в другом отрицательных мгновенных значений этих же напряжений. Такое разделение с последующим суммированием выходных сигналов обоих каналов устраняет влияние апериодической составляющей.

Рассмотрим структурную схему реле, показанную на рис.2.70, а. Напряжение UР и ток IР от ТТ и ТН поступают на вход блоков 1 и 2, являющихся промежуточными преобразователями напряжения и тока. В блоках 1 и 2 входные сигналы преобразуются в пропорциональные им напряжения UU = kUUP и UI = kIIP, а затем напряжение UU сдвигается по фазе относительно вектора UP с помощью фазоповоротной схемы на некоторый постоянный угол α, a UI проходит через фильтр, снижающий уровень высших гармоник. Сдвиг по фазе напряжения UU относительно UP обеспечивает получение требуемого угла максимальной чувствительности φм.ч и угловой характеристики срабатывания реле. В результате указанных преобразований на выходе блока 1 появляется напряжение UI, а блока 2 – UII.

Выходные напряжения

![]() и

и

![]() блоков

1

и 2

поступают на блоки 3

и 3'

фазосравнивающей схемы (ФСС). Блок 3

выявляет и фиксирует совпадение

мгновенных значений UI,

и UII

положительного знака, а блок 3'

– тех же напряжений отрицательного

знака. В интервале времени совпадения

мгновенных значений UI,

и UII

положительной полярности на выходе

блока 3

появляется напряжение UСП+

прямоугольной формы, а при совпадении

отрицательных значений такое же по

форме и амплитуде напряжение UСП–

появляется на выходе блока 3'(рис.2.70,

б).

блоков

1

и 2

поступают на блоки 3

и 3'

фазосравнивающей схемы (ФСС). Блок 3

выявляет и фиксирует совпадение

мгновенных значений UI,

и UII

положительного знака, а блок 3'

– тех же напряжений отрицательного

знака. В интервале времени совпадения

мгновенных значений UI,

и UII

положительной полярности на выходе

блока 3

появляется напряжение UСП+

прямоугольной формы, а при совпадении

отрицательных значений такое же по

форме и амплитуде напряжение UСП–

появляется на выходе блока 3'(рис.2.70,

б).

Каждый из сигналов (UСП+ и UСП–) поступает на блоки 4 и 4', которые являются интеграторами. Они выполняются в виде цепей RC4 и RC5 с одинаковыми значениями R и С. По мере заряда конденсаторов С4 и С5 на выходе соответствующего интегратора появляются напряжения UU+ = UC4 на 4 и UU– = UС5 на 4'. Значения UU+ и UU– пропорциональны длительности положительных и отрицательных сигналов совпадения UU+ = tСП+, а UU– = tСП– . Каждое из этих напряжений нарастает на обкладках конденсаторов С интеграторов 4 и 4' по экспоненте, имеющей в начальной части линейный характер. После исчезновения напряжения, фиксирующего совпадение входных величин (UU+ и UU–), конденсатор интегратора разряжается.

С интеграторов оба напряжения приходят на вход аналогового сумматора (R16, R17), где происходит их сложение. Напряжения UU+ и UU–, как и результирующее напряжение UΣ, равное их сумме, имеют пилообразный характер (рис.2.70, б).

С выхода сумматора

результирующее напряжение UΣ

подводится к блоку 5

– реагирующему элементу РЭ

фазосравнивающей схемы ФСС,

который выполняется в виде порогового

компаратора релейного действия триггера

Шмитта. Триггер срабатывает при появлении

на его входе напряжения UΣ

= UОП,

значение которого соответствует

продолжительности времени совпадения

tСП

≥ 0,005 с (что имеет место, когда сдвиг фаз

между UI,

и UII

равен 90°). При этом условии UΣ

≥ UОП

порога триггера, и на выходе РЭ

появляется сигнал о трицательного

знака Uвых

РЭ = –Umax.

Этот сигнал поступает на транзисторный

усилитель 6,

под действием которого промежуточное

реле усилителя К

срабатывает и замыкает контакт,

трицательного

знака Uвых

РЭ = –Umax.

Этот сигнал поступает на транзисторный

усилитель 6,

под действием которого промежуточное

реле усилителя К

срабатывает и замыкает контакт,

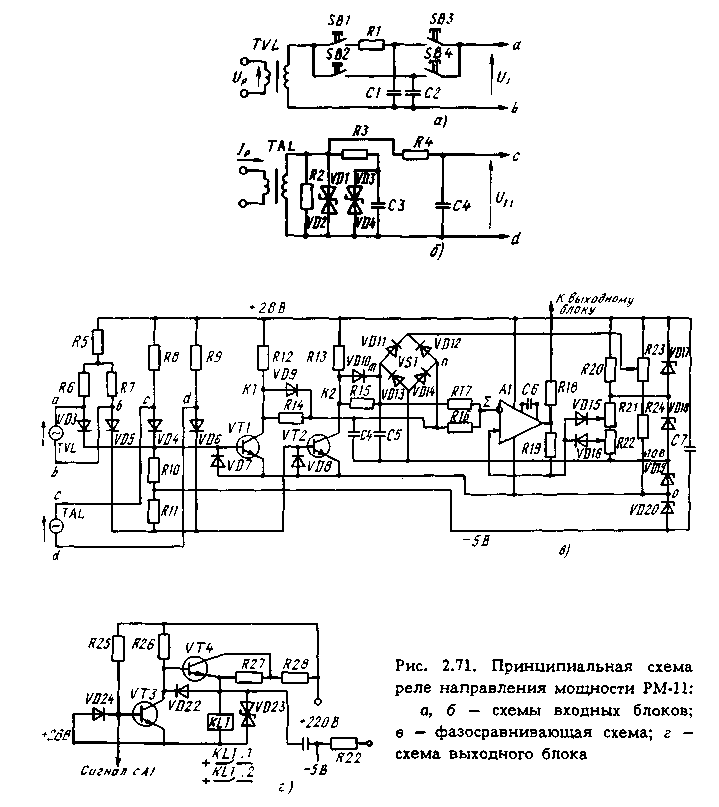

Принципиальная

фазосравнивающая схема реле РМ-11

приведена на рис.2.71, в.

Реле типа РМ-12 отличается от приведенной

схемы только в части схемы блоков 1

и 2,

поскольку оно имеет регулировку

чувствительности и другой φм.ч.

Схема блока 1

(рис.2.71, а)

состоит из промежуточного трансформатора

напряжений (TVL)

и двух фазосдвигающих контуров R1,

С1

и С2,

подключаемых ко вторичной обмотке TVL

переключателями SB1,

SB3

или SB2,

SB4.

Трансформатор TVL

преобразует UР

(блок 1)

в пропорциональное ему напряжение kUР

требуемого уровня, а фазосдвигающие

контуры обеспечивают получение одного

из двух заданных значений угла максимальной

чувствительности φм.ч.

= –35° (при замыкании SB1,

SB3)

и φм.ч.

= –45° (при замыкании SB2

и SB4).

Преобразователь тока IP

(блок 2)

состоит из промежуточного трансформатора

тока (TAL),

замкнутого на R2

(рис.2.71, б).

Напряжение UР

на зажимах

R2

пропорционально току IP

и совпадает с ним

по фазе. К TAL

подключены: стабилитроны VD1

и VD2,

ограничивающие напряжение на R2

при больших токах IP;

контур R3,

С3,

VD3,

VD4,

о существляющий

коррекцию φм.ч

при искажении формы вторичного напряжения

TAL;

контур R4,

С4,

отфильтровывающий высшие гармоники в

токе IP.

существляющий

коррекцию φм.ч

при искажении формы вторичного напряжения

TAL;

контур R4,

С4,

отфильтровывающий высшие гармоники в

токе IP.

В результате преобразования входных величин IР и UP на выходе блока 1 появляется напряжение UI, а блока 2 — UII. Эти напряжения поступают на ФСС (рис.2.71, в) который осуществляет фиксацию совпадения знаков сравниваемых напряжений UI и UII, измерение времени их совпадения tСП и сравнение его с заданным значением.

Схему можно разделить на три части. Первой частью ФСС является схема, фиксирующая совпадение знаков мгновенных значений UI и UII. Она выполнена на транзисторах VT1 и VT2, диодах VD3-VD6, резисторах R6-R9. Диоды VD3-VD6 исполняют функции ключа, пропускающего на базы VT1 и VT2 управляющие их работой сигналы положительного знака, уровень которых зависит от сопротивлений R6-R9. Выходные сигналы схемы совпадения знаков сравниваемых напряжений U1 и U2 снимаются с коллекторов транзисторов VT1 и VT2 в точках К1 и К2 и поступают на вторую часть ФСС — интеграторы (блоки 4 и 4' на рис.2.70, а), фиксирующие длительность совпадения знаков сравниваемых величин tСП. Интегратор, получающий сигнал с коллектора VT1, состоит из С4, R12, R14, VD9. Интегратор, связанный с коллектором VT2, состоит из C5,R13,R15, VD10.

К выходу интеграторов (в точках m и n) подключен диодный мост VS1, ограничивающий уровни напряжений, снимаемых с конденсаторов С4 и С5. Выходные сигналы интеграторов UC4 и и UС5 поступают на суммирующие сопротивления R16 и R17 аналогового сумматора. Суммарное напряжение UΣ, снимаемое со средней точки сумматора, поступает на третью часть ФСС – инвертирующий вход порогового компаратора А1 с положительной ОС (ПОС) (триггер Шмитта на ОУ). Обратная связь триггера А1 выполнена на делителе напряжения из R19, R21, R22 и диодах VD15 и VD16. В качестве порогового напряжения срабатывания UОП.В и возврата UОП.В триггера на Н-вход ОУ подается напряжение, снимаемое с R21 и R22. Диоды VD15 и VD16 разделяют цепи срабатывания и возврата. Выход триггера ОУ связан с выходным блоком (усилителем), состоящим из транзисторов VT3, VT4 и промежуточного реле типа РП-13 или геркона РПГ-5 (КL1) (рис.2.71, г). Реле КL1 срабатывает при появлении на выходе триггера А1 сигнала отрицательного знака, означающего, что РНМ сработало.

Фазосравнивающая схема и схема выходного блока питаются от стабилитронного делителя, включенного между плюсом и минусом напряжения постоянного тока 220 или 110 В: на делителе имеются ответвления ± 28, + 10, –5 и 0 В. Предусмотрена возможность использования в качестве источника питания выпрямленного напряжения, получаемого с помощью комбинированного блока питания, включаемого на напряжение и ток сети.

Работа элементов ФСС. При появлении входных сигналов IР и UP на входе схемы совпадения ФСС появляются сравниваемые напряжения UI и UII. Поведение транзисторов VT1 и VT2 будет определяться состоянием диодов VD3-VD6, через которые на базы транзисторов поступает управляющий сигнал с полярностью входных сигналов UI и UII, приходящих на анодный вход диодов в точках а и b, с и d.

При положительной полуволне входного сигнала, например UI, один вход источника сигнала (связанный с точкой b) в течение этого полупериода будет иметь положительный потенциал (+), потенциал второго входа а (относительно первого) будет отрицательным (–) (рис.2.71, в). При указанной полярности во время положительной полуволны диод VD5 будет открыт и через него на базу VT2 пройдет сумма двух положительных сигналов: от источника входного сигнала + UI и от источника питания + ЕП. Диод VD3 будет заперт, так как точка а имеет отрицательный потенциал, под действием которого VT1 закрыт.

Аналогично при положительной полярности UII (с учетом стрелки на рис.2.71, б), показывающей направление положительного напряжения UII, точка d связана с входом, имеющим положительный потенциал, поэтому диод VD6 будет открыт и пропустит суммарный положительный сигнал на базу транзистора VT2, под действием которого он будет открыт. Точка с связана с входом, имеющим отрицательный потенциал, следовательно, диод VD4 закрыт.

Под действием отрицательного напряжения смещения (–SB) транзистор VT1 будет закрыт. Следовательно, при совпадении положительных знаков мгновенных значений UI и UII один транзистор VT2 будет полностью открыт положительным напряжениям, поступающим на его базу через диоды VD5 и VD6, а второй транзистор VT1 будет заперт.

При совпадении сравниваемых сигналов отрицательного знака стрелки, обозначающие полярность напряжений UI и UII будут направлены противоположно показанным на рис.2.71 в, соответственно изменится полярность точек а, b, с, d. В результате этого транзистор VT1 откроется, а VT2 закроется. Таким образом, при совпадении знаков сравниваемых напряжений (UI и UII) во время положительных полуволн закрыт транзистор VT1 и открыт VT2, а во время отрицательных полуволн VT2 закрыт, VT1 открыт.

При различной полярности сравниваемых входных сигналов оба транзистора будут открыты одновременно, при этом их выходные сигналы (напряжения на коллекторах) равны нулю.

Во время одновременного открытия обоих транзисторов реле не должно работать, а при поочередном открытии VT1 и VT2 (одного – при совпадении положительных знаков UI и UII, а второго – отрицательных) реле должно сработать, если продолжительность совпадения соответствует заданной (tСП = tЗ), значение tЗ определяется порогом срабатывания U0 триггера А1.

Выходной сигнал схемы совпадения в виде напряжения UK1 и UK2, снимаемого с коллекторов VT1 и VT2, приходит на интеграторы, измеряющие продолжительность сигналов: UK1 – совпадения сигналов положительного знака, UK2 – отрицательного.

Работа интеграторов. Когда знаки сравниваемых напряжений совпадают, один из транзисторов будет закрыт и его выходное коллекторное напряжение в точке К1 (или К2) близко к напряжению ЕП источника питания. В этом режиме выходное напряжение закрытого транзистора, поступившее на соответствующий интегратор, начинает заряжать его конденсатор. Допустим, что совпадают положительные значения UI и UII и закрыт транзистор VT1. Тогда под действием UK1 заряжается С4 током, проходящим по контуру, образованному R12, через точку К1 и открытый диод VD9. В это же время через второй открытый транзистор VT2 начинается разряд С5, поскольку напряжение коллектора открытого транзистора UK2 ≈ 0. Ток разряда противоположен току заряда (разряд происходит по контуру R15, VT2, нулевая шинка, шинка + 10 В, нижняя обкладка конденсатора С5). Напряжение UC4 на заряжающемся конденсаторе С4 нарастает, его конечное значение зависит от времени совпадения tСП знаков UI и UII в течение каждого полупериода промышленной частоты: UC4 = tСП.

Напряжение на разряжающемся С5 снижается, его конечное значение в пределах полупериода также зависит от tСП: UC5 = 0,5T– tСП (рис.2.70, б).

После прекращения совпадения положительных полуволн VT1 снова открывается, С4 начинает разряжаться через R14 и открытый VT1, диод VD9 в этом режиме закрыт.

При совпадении по времени отрицательных полуволн UI и UII транзистор VT2 закрывается, С5 заряжается через R15 и диод VD9 (рис.2.71, в). Заряд и разряд С4, С5 происходит по экспоненциальному закону, но в начальной части экспонента имеет линейный характер, поэтому на диаграмме рис.2.70, б характер изменения UC4 и UC5 показан в виде прямых линий.

Выходное напряжение интеграторов UC4, UC5 приходит на сумматор из R16 и R17 и с их общей точки Σ поступает на интегрирующий вход А1 триггера Шмитта. Сопротивление R16 = R17, поэтому суммарное напряжение точки Σ равно полусумме напряжений конденсаторов UΣ = 0,5(UC4 + UC5).

Пока напряжение UΣ, поступающее на И-вход А1, меньше опорного напряжения, установившегося на Н-входе (UОП.С = UR21). на выходе А1 остается неизменным напряжение положительной полярности Uвых А1 = + Umax. Опорное напряжение выбирается так, чтобы реле начинало работать при сдвиге фаз ψ между UI и UII, равном 90°, чему соответствует время совпадения, равное четверти периода промышленной частоты, т.е. tСП = 0,005 с. При сдвиге фаз ψ = 90°, но меньше 270°, напряжение на И-входе становится равным или больше опорного: UΣ ≥ UОП. При достижении этого уровня триггер А1 переключается, и на его выходе вместо положительного сигнала появляется Uвых А1 = –Umax, имеющее отрицательный знак. Это напряжение поступает на базу транзистора VT3 выходного блока (рис.2.71, г), транзистор закрывается и дешунтирует обмотку (реле) KL1, оно срабатывает и подает командный выходной сигнал о действии РНМ.

После срабатывания А1 и появления на его выходе напряжения отрицательной полярности Umax диод VD15 закрывается (рис.2.71, в), a VD16 открывается. В результате этого на Н-входе появляется новое пороговое напряжение UR22. Это напряжение определяет уровень напряжения на И-входе, необходимого для возврата триггера А1 в исходное состояние. Пороговое напряжение возврата UОП.В выбирается ниже UОП.С чтобы обеспечить непрерывность выходного сигнала А1, когда входной сигнал UΣ пилообразной формы близок к напряжению срабатывания UОП.С.

Ограничитель напряжения. При заряде С4 и С5 (рис.2.71, в) уровень напряжения между их обкладками (UC4, UC5) зависит от значения tСП и будет наибольшим при ψ = 0, т. е. когда фазы UI и UII совпадают, а сдвиг фаз между UР и IP равен φм.ч (в этом случае tСП = 0,5 периода). Для ограничения роста напряжения UС используется мост VS1. Напряжения UC4 и UC5 подаются на точки m и n моста (рис.2.71, в). Два других зажима моста подключаются: один – к шинке +10 В, второй – к резистору R23. Допустим, что идет заряд С4. Пока UC4 мало, диоды VD11 и VD12 моста VS1 заперты положительным напряжением U23, поступающим с R23, – это напряжение является предельным UОГР, ограничивающим верхнее значение UC4. Как только нарастающее напряжение UC4 достигает уровня UОГР = U23, диод VD12 моста открывается и рост напряжения на С4 останавливается на уровне UC4 = UОГР + UД, где UД – падение напряжения в открытом диоде. Аналогично происходит ограничение UC5 на конденсаторе С5 с помощью диода VD11. Ограничитель VS1 используется в схеме реле и при разряде конденсаторов для ограничения минимального уровня. Как видно из схемы (рис.2.71, в), нижняя обкладка конденсаторов С4 и С5 жестко соединена с шинкой +10 В, а верхняя связана с точками m и n диодного моста. При полном открытии одного из транзисторов схемы совпадения, например VT1, на конденсаторе С4 появится напряжение UК1 = 0, и он начнет разряжаться. Тогда диод VD14 моста VS1 откроется и зашунтирует С4, так как анодный вход диода VD114 соединен с шинкой +10 В, а точка n моста получила нулевой потенциал. Следовательно, предельным уровнем напряжения при разряде С4 будет падение напряжения в открытом диоде VD14, взятое с обратным знаком.

При разряде С5 предельным значением UС5 будет падение напряжения в открытом диоде VD13, взятое с обратным знаком.

Основными параметрами реле РМ-11 являются: время срабатывания при φ = φ м.ч = 30 мс; чувствительность UР.СР = 0,25 В; ток срабатывания ICP = 0,25IНОМ; потребление цепи переменного тока SЦ.Т = 0,15 В•А, переменного напряжения SЦ.Т = 0,1 В•А, цепей оперативного тока SО.T =10 Вт.