- •Глава первая общие понятия о релейной защите

- •1.1. Назначение релейной защиты

- •1.2. Повреждения в электроустановках

- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз

- •1.4. Ненормальные режимы

- •1.5. Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты

- •1.6. Структурные части и основные элементы рз

- •1.7. Виды устройств рз

- •1.8. Изображение схем рз на чертежах

- •1.9. Источники и схемы оперативного тока

- •Глава вторая принципы построения измерительных и логических органов релейной защиты

- •2.1. Общие принципы конструктивного исполнения реле

- •2.2. Электромеханические реле

- •2.3. Конструкции реле, выполняемых на электромагнитном принципе

- •2.4. Промежуточные реле (логические элементы)

- •2.5. Указательные реле

- •2.6. Реле времени

- •2.7. Поляризованные реле

- •2.8. Индукционные реле

- •2.9. Реле тока на индукционном принципе

- •2.10. Индукционные реле тока серий рт-80 и рт-90

- •2.11. Индукционные реле направления мощности

- •2.12. Магнитоэлектрические реле

- •2.13. Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе

- •2.14. Типовые функциональные элементы полупроводниковых ио

- •2.15. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов ио

- •2.16. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах рз

- •2.17. Простейшие функциональные элементы, выполняемые на оу

- •2.18. Схемы сравнения двух электрических величин

- •2.19. Измерительные органы тока и напряжения на имс

- •2.20. Измерительные органы (реле) с двумя входными величинами на интегральных микросхемах

- •2.21. Элементы логической и исполнительной частей устройств рз

- •2.22. Органы логики на имс

- •Глава третья трансформаторы тока и схемы их соединения

- •3.1. Трансформаторы тока и их погрешности

- •3.2. Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока

- •3.3. Требования к точности трансформаторов тока, питающих рз

- •3.4. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки

- •3.5. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока

- •3.6. Нагрузка трансформаторов тока

- •3.7. Фильтры симметричных составляющих токов

- •3.8. Новые преобразователи первичного тока

- •Глава четвертая максимальная токовая защита

- •4.1. Принцип действия токовых зашит

- •4.2. Максимальная токовая зашита лэп

- •4.3. Схемы мтз на постоянном оперативном токе

- •4.4. Поведение мтз при двойных замыканиях на землю

- •4.5. Выбор тока срабатывания

- •4.6. Выдержки времени защиты

- •4.7. Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения

- •4.8. Максимальные токовые защиты на переменном оперативном токе

- •4.9. Максимальные токовые защиты с реле прямого действия

- •4.10. Общая оценка и область применения мтз

- •Глава пятая токовые отсечки

- •5.1. Принцип действия токовых отсечек

- •5.2. Схемы отсечек

- •5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием

- •5.4. Неселективные отсечки

- •5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием

- •5.6. Отсечки с выдержкой времени

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава шестая трансформаторы напряжения и схемы их соединения

- •6.1. Основные сведения

- •6.2. Погрешности трансформатора напряжения

- •6.3. Схемы соединения трансформаторов напряжения

- •6.4. Повреждения в цепях тн и контроль за их исправностью

- •6.5. Емкостные делители напряжения

- •6.6. Фильтр напряжений обратной последовательности

- •Глава седьмая токовая направленная защита

- •7.1. Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием

- •7.2. Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты

- •7.3. Схемы включения реле направления мощности

- •7.4. Поведение реле направления мощности, включенных на токи неповрежденных фаз

- •7.5. Схемы направленной максимальной токовой защиты

- •7.6. Выбор уставок срабатывания

- •7.7. Мертвая зона

- •7.8. Токовые направленные отсечки

- •7.9. Оценка токовых направленных защит

- •Глава восьмая защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности

- •8.3. Токовые направленные защиты нулевой последовательности

- •8.4. Отсечки нулевой последовательности

- •8.5. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности

- •8.6. Выбор уставок токовых защит нулевой последовательности

- •8.7. Оценка и область применения токовых ступенчатых защит нп

- •Глава девятая защита от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью

- •9.1. Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю

- •9.2. Основные требования к защите

- •9.3. Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на землю

- •9.4. Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности

- •9.5. Токовая защита нулевой последовательности

- •9.6. Направленная защита

- •9.7. Защита, реагирующая на высшие гармоники тока в установившемся режиме

- •9.8. Защиты, реагирующие на токи переходного режима

- •Глава десятая дифференциальная защита линий

- •10.1. Принцип действия продольной дифференциальной защиты

- •10.2. Токи небаланса в дифференциальной защите

- •10.3. Общие принципы выполнения продольной дифференциальной защиты линии

- •10.4. Дифференциальные реле с торможением

- •10.5. Полная схема дифференциальной защиты линий

- •10.6. Устройство контроля исправности соединительных проводов

- •10.7. Продольная дифференциальная защита линий типа дзл

- •10.8. Оценка продольной дифференциальной защиты

- •10.9. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий

- •10.10. Токовая поперечная дифференциальная зашита

- •10.11. Направленная поперечная дифференциальная защита

- •10.12. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит

- •Глава одиннадцатая дистанционная защита

- •11.1. Назначение и принцип действия

- •11.2. Характеристики выдержки времени дистанционных защит

- •11.3. Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью ступенчатой дистанционной защиты

- •11.4. Структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой

- •11.5. Схемы включения дистанционных и пусковых измерительных органов на напряжение и ток сети

- •11.6. Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости

- •11.7. Общие принципы выполнения реле сопротивления, используемых в дз в качестве измерительных органов, и требования к их конструкциям

- •11.8. Реле сопротивления на диодных схемах сравнения абсолютных значений двух электрических величин

- •11.9. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. Выполняемые на имс

- •11.10. Схемы трех основных функциональных элементов pc, построенных на сравнении фаз

- •11.11. Реле сопротивления со сложными характеристиками срабатывания, выполненные на имс

- •11.12. Пусковые органы дистанционных защит

- •11.13. Погрешность срабатывания pc, обусловленная током Iр

- •11.14. Искажение действия дистанционных органов

- •11.16. Выполнение схем дистанционных защит

- •11.17. Дистанционная защита типа шдэ-2801, выполняемая на имс

- •11.18. Выбор уставок дистанционной защиты

- •11.19. Оценка дистанционной защиты

- •Глава двенадцатая предотвращение неправильных действий защиты при качаниях

- •12.1. Характер изменения тока, напряжения и сопротивления на зажимах реле при качаниях

- •12.2. Поведение защиты при качаниях

- •12.3. Меры по предотвращению неправильных действий рз при качаниях

- •12.4. Блокирующее устройство, реагирующее на несимметрию токов или напряжений сети

- •12.5. Устройство блокировки при качаниях, реагирующее на скорость изменения тока, напряжения или сопротивления

- •12.6. Блокирующее устройство, реагирующее на скачкообразное приращение электрических величин (векторов тока прямой и обратной последовательностей)

- •Глава тринадцатая высокочастотные защиты

- •13.1. Назначение и виды высокочастотных защит

- •13.2. Принцип действия направленной защиты с вч-блокировкой

2.19. Измерительные органы тока и напряжения на имс

Общие принципы выполнения. Поскольку отечественная промышленность выпускает полупроводниковые реле тока и напряжения на ИМС, ниже рассмотрены принципы построения ИО только на базе микросхем.

Р еле

тока и напряжения относятся к ИО с одной

воздействующей и одной сравниваемой

величинами. Принцип действия таких реле

основан на сравнении абсолютного

значения контролируемой входной величины

(I

или U)

с эталонной величиной, соответствующей

заданному значению контролируемой

величины (тока или напряжения), при

котором реле должно срабатывать.

Воздействующая величина поступает с

выхода измерительных ТТ или ТН. Поскольку

токи и напряжения сети имеют синусоидальный

характер, то для выполнения реле можно

использовать либо мгновенные (амплитудные)

значения, либо среднее за период значение

измеряемой величины. Действующие

значения этих величин, как правило, не

используются вследствие большей

сложности схем их получения. Наиболее

распространенными являются ИО тока и

напряжения, выполненные на выпрямленном

токе (напряжении).

еле

тока и напряжения относятся к ИО с одной

воздействующей и одной сравниваемой

величинами. Принцип действия таких реле

основан на сравнении абсолютного

значения контролируемой входной величины

(I

или U)

с эталонной величиной, соответствующей

заданному значению контролируемой

величины (тока или напряжения), при

котором реле должно срабатывать.

Воздействующая величина поступает с

выхода измерительных ТТ или ТН. Поскольку

токи и напряжения сети имеют синусоидальный

характер, то для выполнения реле можно

использовать либо мгновенные (амплитудные)

значения, либо среднее за период значение

измеряемой величины. Действующие

значения этих величин, как правило, не

используются вследствие большей

сложности схем их получения. Наиболее

распространенными являются ИО тока и

напряжения, выполненные на выпрямленном

токе (напряжении).

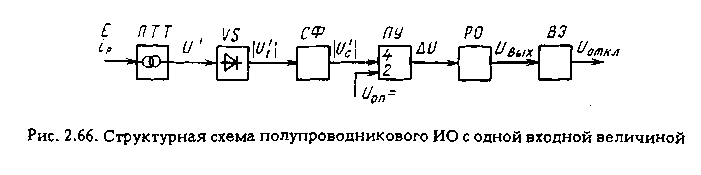

Структурно-функциональная схема подобного реле изображена на рис.2.66. В этой схеме синусоидальный ток iP = Imsinωt поступает на вход промежуточного ТТ (ПТТ) или трансреактора, назначение и функции которых были пояснены при рассмотрении структурной схемы полупроводниковых ИО.

Выходной сигнал ПТТ в виде синусоидального напряжения U', пропорционального входному току iP (или UP), поступает на вход диодного выпрямителя VS. Выпрямленное напряжение, превращенное в пульсирующее напряжение, постоянное по знаку проходит через сглаживающий фильтр СФ, который обычно выполняется в виде контура RC.

С выхода СФ выпрямленное напряжение со сглаженной пульсацией (|U'С|) поступает на основную часть ИО – схему сравнения, выполняемую в виде компаратора (ПУ) и РО, где происходит его сравнение с эталонным (пороговым) напряжением, имеющим постоянное значение (соответствующее заданной уставке срабатывания реле).

К входу 2 схемы сравнения ПУ подводится эталонное напряжение UЭ (называемое также опорным UОП), с которым сравнивается значение контролируемого напряжения U'С.

Напряжение UОП соответствует значению тока iP, при котором реле должно срабатывать ICP. При(|U'С| ≥ UОП ( – ICP) на выходе ПУ появляется сигнал, поступающий на реагирующий орган РО. Последний усиливает входной сигнал и дает команду на отключение выключателя через ВЭ.

Структурная схема реле напряжения отличается от рассмотренной схемы только входным устройством, которое выполняется посредством промежуточного трансформатора напряжения (ПТН) (по схеме на рис.2.39, д). На вход ПТН поступает синусоидальное напряжение UP = Umsinωt.

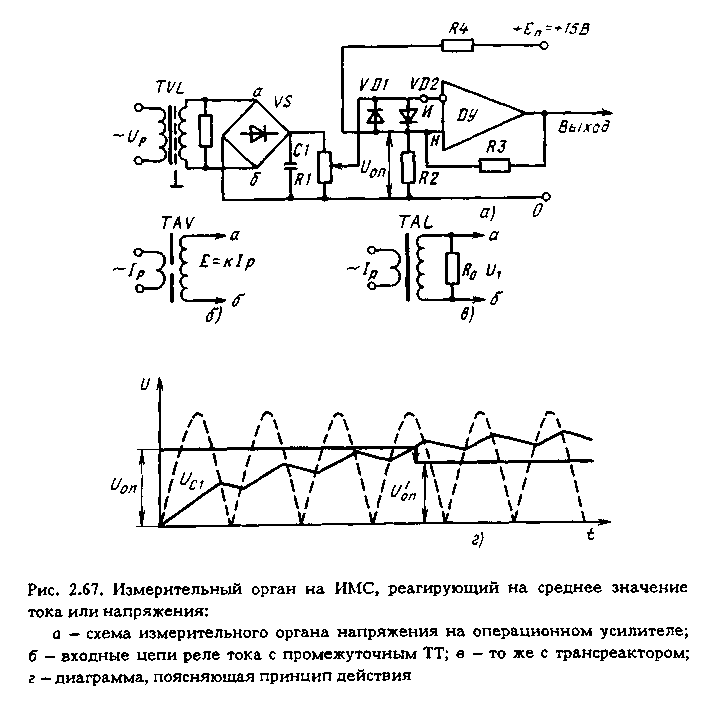

Измерительный орган напряжения, реагирующий на среднее значение. На рис.2.67, а приведена принципиальная схема ИО с одной подведенной величиной, которая состоит из следующих элементов: схемы, совмещающей функции воспринимающего и формирующего элементов, включающей трансформатор TVL и выпрямитель VS со сглаживающим конденсатором С1; порогового устройства и РО, выполненного в виде триггера Шмитта на ОУ. При отсутствии напряжения на входе ИО напряжение на И-входе ОУ равно нулю, а на Н-вход подается положительное UOП, выделяемое на R2. При этом на выходе ОУ имеется +UВЫХ max опорное напряжение UOП определяется суммой токов через R4 и R3. До тех пор, пока амплитуда напряжения между резистором R1 и нулевой шинкой остается ниже UOП, выходное напряжение на выходе ОУ не изменяется, сохраняя положительную полярность. Когда упомянутая амплитуда превышает UOП (рис.2.67, г), ОУ переключается, на его выходе появляется –UВЫХ max, ток в R3 меняет направление и UOП снижается до значения U'OП, которое выбирается несколько ниже минимального мгновенного значения напряжения на С1. Благодаря этому мгновенное напряжение на И-входе в любой момент времени остается выше напряжения на Н-входе, и на выходе ОУ сохраняется значение –UВЫХ max.

А налогично

выполняется ИО тока, но в схеме формирования

используется преобразователь тока в

напряжение.

налогично

выполняется ИО тока, но в схеме формирования

используется преобразователь тока в

напряжение.

Это может быть разделительный трансреактор TAV (рис.2.67, б), разделительный ТТ TAL, на вторичную обмотку которого включен резистор R0 и напряжение на нем прямо пропорционально току в первичной обмотке (рис.2.67, в).

К недостатку рассмотренного ИО относится отсутствие мер по повышению помехозащищенности. Такие реле можно применять в защитах, работающих с выдержкой времени.

Для защиты входа ОУ при большом напряжении (или токе) на входе ИО служат диоды VD1 и VD2.

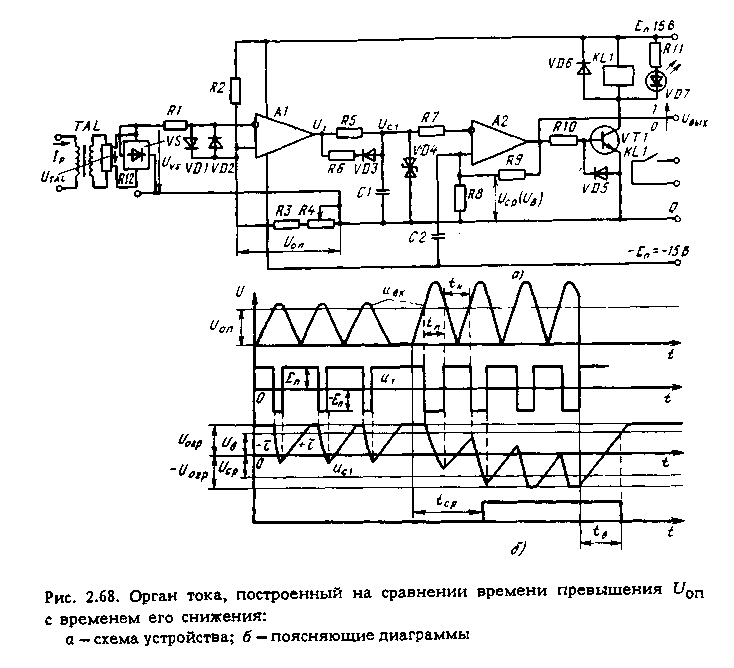

Орган тока, реагирующий на полный ток фаз, построенный на времяимпульсном принципе сравнения. Большую помехозащищенность можно получить при использовании сравнения времени наличия входного выпрямленного напряжения tП с временем его отсутствия tН.

Орган тока (рис.2.68), использующий этот принцип, состоит из промежуточного ТТ (TAL) или трансреактора; выпрямительного моста VS; схемы сравнения в виде компаратора на ОУ А1; интегрирующей цепи R5, R6, С1; реагирующего элемента А2 в виде триггера Шмитта на ОУ и ВЭ в виде транзисторного усилителя на VT1 с малогабаритным реле KL1. При протекании в цепи TAL тока на резисторе R12 возникает напряжение UTAL = IP. Это напряжение поступает на выпрямитель VS и превращается в двухполупериодное, выпрямленное и несглаженное напряжение UVS, пропорциональное входному току IP.

Это напряжение поступает на И-вход А1. На Н-вход А1 подается положительное UОП, снимаемое с делителя R2, R3, R4, включенного на напряжение источника ЕП положительного знака. Поэтому, при VVS < UОП Um выходное напряжение А1 UI = +UВЫХ max.

Е сли

поступающая на И-вход амплитуда напряжения

UVS

ниже UОП,

то выходное напряжение А1

остается неизменным. Под действием

выходного напряжения А1(U1)

двуханодный (стабилизирующий напряжение

обеих полярностей) стабилитрон VD4

открыт током через R5.

Диод VD3

закрыт, а конденсатор С1

заряжен проходящим через него током до

положительного напряжения стабилизатора:

UC

= UCT.

Последнее подано на И-вход триггера А2.

При этом на выходе А2

будет дежурить напряжение – UОУ

max,

под действием которого по цепи ОС на

Н-входе появится напряжение отрицательной

полярности

сли

поступающая на И-вход амплитуда напряжения

UVS

ниже UОП,

то выходное напряжение А1

остается неизменным. Под действием

выходного напряжения А1(U1)

двуханодный (стабилизирующий напряжение

обеих полярностей) стабилитрон VD4

открыт током через R5.

Диод VD3

закрыт, а конденсатор С1

заряжен проходящим через него током до

положительного напряжения стабилизатора:

UC

= UCT.

Последнее подано на И-вход триггера А2.

При этом на выходе А2

будет дежурить напряжение – UОУ

max,

под действием которого по цепи ОС на

Н-входе появится напряжение отрицательной

полярности

![]() ,

соответствующее отрицательному

напряжению срабатывания триггера

Шмитта. Диод VD5

открыт через резистор R10,

транзистор VT1

закрыт, и реле KL1

обесточено. Это означает, что ИО не

действует.

,

соответствующее отрицательному

напряжению срабатывания триггера

Шмитта. Диод VD5

открыт через резистор R10,

транзистор VT1

закрыт, и реле KL1

обесточено. Это означает, что ИО не

действует.

Когда мгновенное значение выпрямленного напряжения превосходит UОП, A1 переключается, и во время превышения мгновенным значением опорного напряжения UОП на его выходе появляется – UВЫХ max, что приводит к отпиранию VD3. Конденсатор С1 перезаряжается с меньшей постоянной времени через резистор R6, а после того как А1 возвращается в прежнее положение, диод VD3 вновь запирается, и за время паузы tН конденсатор С1 заряжается с большей постоянной времени. Если время tП мало, a tH велико, конденсатор успевает перезарядиться до нулевого или малого отрицательного напряжения, и триггер Шмитта на А2 и ИО не работают (рис.2.68, б).

По мере увеличения тока tП растет, a tH уменьшается. При этом увеличивается отрицательная амплитуда напряжения на С1. Когда |UC1| станет больше UСР A2, A2 переключается, на его выходе появляется напряжение положительного знака UВЫХ А2 = + Umax, и как следствие диод VD5 запирается, транзистор VT1 открывается, реле KL1 приходит в действие и замыкает свой контакт. ИО тока срабатывает.

В связи с изменением знака выходного напряжения А2 (с "–" на "+") происходит аналогичное изменение знака опорного напряжения UВ, приходящего по цепи ОС на Н-вход А2, что обеспечивает устойчивую работу ИО.

При исчезновении тока КЗ, входное напряжение, обусловленное током IP снижается до нуля или становится очень малым. Тогда А1, а следовательно и А2 переключаются и под действием опорного напряжения происходит возврат реле. Регулировка уставки осуществляется изменением сопротивления резистора R4. Для отключения ложной работы при включении оперативного напряжения предусмотрен С2.

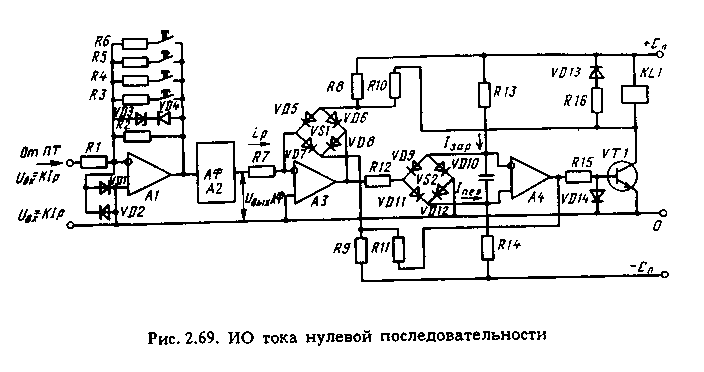

И змерительный

орган тока нулевой и обратной

последовательностей.

Орган тока нулевой последовательности

является основным элементом защиты

линий от КЗ на землю. В сетях СВН (300 кВ

и выше) линии имеют большие длины и

большую емкостную проводимость, что

обусловливает появление в переходных

режимах возникающих при КЗ значительных

апериодических и гармонических

составляющих, под влиянием которых

быстродействующие ИО защиты от замыканий

на землю могут действовать неправильно.

Для обеспечения правильной работы

защиты в рассматриваемом ИО тока

предусматриваются частотные активные

фильтры, пропускающие токи 50 Гц и

запирающие прохождение через фильтр

апериодической и гармонических

составляющих. Схема подобного органа

приведена на рис.2.69.

змерительный

орган тока нулевой и обратной

последовательностей.

Орган тока нулевой последовательности

является основным элементом защиты

линий от КЗ на землю. В сетях СВН (300 кВ

и выше) линии имеют большие длины и

большую емкостную проводимость, что

обусловливает появление в переходных

режимах возникающих при КЗ значительных

апериодических и гармонических

составляющих, под влиянием которых

быстродействующие ИО защиты от замыканий

на землю могут действовать неправильно.

Для обеспечения правильной работы

защиты в рассматриваемом ИО тока

предусматриваются частотные активные

фильтры, пропускающие токи 50 Гц и

запирающие прохождение через фильтр

апериодической и гармонических

составляющих. Схема подобного органа

приведена на рис.2.69.

Входным элементом, как обычно в полупроводниковых ИО, служит преобразователь тока ПТТ. Контролируемый ток поступает на его вход через фильтр токов нулевой последовательности. Оба входных элемента (ПТТ и фильтр токов нулевой последовательности) на схеме не показаны. Выходной сигнал преобразователя ПТТ в виде напряжения UP, пропорционального току 3I0, поступает для усиления на инвертирующий (масштабный) усилитель А1. Для регулирования уставки ИО в цепи ОС масштабного усилителя предусмотрены резисторы R3-R6. Уровни входного и выходного напряжений в усилителе ограничиваются с помощью диодов VD1, VD2 и VD3, VD4 соответственно. Активный частотный фильтр АФ выполняется на ОУ А2 в виде фильтра низких частот и полосового фильтра, запирающего прохождение токов высших гармоник.

С выхода АФ синусоидальное напряжение поступает на главный элемент измерительной части схемы – двухпороговый компаратор A3, построенный по особой схеме на инвертирующем усилителе. Входной сигнал через резистор R7 заводится на инвертирующий вход A3, цепь ООС выполнена в виде выпрямительного диодного моста VS1, который получает питание через параллельно включенные резисторы R8 и R10 от источника питания ЕП = + 15 В и через параллельно включенные резисторы R9 и R11 от ЕП = – 15 В.

С порогового элемента A3 выходной сигнал поступает на схему, осуществляющую сравнение длительности превышения входным сигналом напряжения порога срабатывания с длительностью пауз между ними. Эта схема состоит из входного диодного моста VS2, конденсатора С1 и компаратора А4. Сигнал с выхода А4 поступает на исполнительную часть схемы, состоящую из транзистора VT1, усиливающего входной сигнал измерительной части органа, диода VD14 и электромеханического (малогабаритного) реле КL1. Контакты последнего дают команду на элементы дальнейшей части защиты или непосредственно на отключение выключателя.

Работа ИО. Если сигнал на входе A1 UBX = 0, то, как видно из рис.2.69, входное и выходное напряжения на А1 и А2 отсутствуют. Нет сигнала и на входе и выходе порогового элемента A3. При этом все диоды моста VS1 открыты током IVS1, возникающим под действием напряжения источника питания 2ЕП. Этот ток замыкается по контуру, образованному параллельно включенными резисторами R8, R10 и R9, R11 и открытыми диодами VS1. Пренебрегая (для упрощения) падением напряжения на открытых диодах моста, считаем, что сопротивление ООС равно нулю. Поэтому выходной сигнал у A3 отсутствует. Ток, открывающий диоды (без учета сопротивлений открытых диодов):

![]()

В рассматриваемом режиме входной сигнал, поступающий через R12 на мост VS2, также отсутствует, но все диоды VS2 открыты током:

![]()

Ток IVS2, проходя по всем диодам моста, замыкается по контуру резисторов R13 и R14. Конденсатор С1 заряжен до напряжения положительного знака UC1 = UVS2 (падение напряжения в диодах VS2). Это напряжение поступает на И-вход компаратора A3, вызывая на его выходе сигнал максимального уровня ОУ, противоположного знаку UC1: UВЫХ = –UОУ max ≈ 12–14 В. Под действием этого сигнала диод VD14 и транзистор VT1 закрыты, ток в КL1 отсутствует и ИО не действует.

При появлении синусоидального входного сигнала в виде мгновенных значений напряжения положительной полуволны + UBX меньше UПОР компаратора А4, появляется входной ток IBX = UBX /R7, где R7 – сопротивление входного резистора (через который подается сигнал на И-вход инвертирующего ОУ с ООС). Выходной сигнал инвертирующего усилителя определяется с помощью коэффициента передачи (усиления)

![]()

![]()

Все диоды по-прежнему открыты током IVSI. Входной ток IBX замыкается через открытые диоды VS1. Как видно из схемы, в диодах VD5 и VD9 IBX направлен против IVS1 (результирующий ток равен их разности), а в диодах VD6 и VD7 их направления совпадают. Таким образом, при токе IBX < IVS1 сопротивление и напряжение ОС равны нулю, поэтому состояния всех остальных элементов VS2, С1, A3 остаются без изменения.

При нарастании UBX и IBX положительной полуволны может наступить момент равенства токов IBX = IVS1. Тогда диоды VD5 и VD8 закроются. Это означает, что цепь ОС разомкнется, схема компаратора A3 превратится в схему ОУ без ОС с наличием на входе сигнала UBX положительного знака. При малом увеличении UBX = IBXR7 ОУ A3 переключается, и на его выходе возникает большое выходное напряжение, определяемое значением коэффициента усиления КОУ: UBЫX = – Umax OУ.

Из сказанного следует, что порогом компаратора, при котором он открывается, является ток IVS1 или выраженное в виде напряжения UПОР = IVS1R7.

Выходное напряжение A3 через резистор R12 поступает на мост VS2, это напряжение (отрицательного знака) запирает диоды VD11 и VD10 и через VD9 поступает на конденсатор С1 и инвертирующий вход А4. Знак напряжения на С1 меняется на противоположный, и он перезаряжается через R14. Когда напряжение положительного знака, UBX достигает максимума и начинает уменьшаться. Если ширина импульса мала, то конденсатор С1 не успевает перезарядиться до нуля и выходное напряжение А4 остается отрицательным (VT1 и КL1 не действуют). Если UBX увеличится и достигнет значения, при котором ширина импульса станет достаточной для перезаряда С1 до нуля, а затем зарядится до + UC1, плюсом на неинвертирующем входе, – А4 переключится, на выходе появится напряжение положительного знака, транзистор VT1 откроется, напряжение на коллекторе снизится и реле КL1 сработает – ИО действует. После переключения А4 знаки на резисторах R10, R11 изменяются (поскольку изменяются знаки на выходе А4 и коллекторе VT1).

Как следствие этого, напряжение закрывания порогового элемента меньше напряжения его открывания:

![]() и

и ![]()

— ИО работает как релейный элемент. При наступлении отрицательной полуволны процесс повторяется с противоположными знаками.

Аналогично выполняется реле обратной последовательности с частотным фильтром.