- •Глава первая общие понятия о релейной защите

- •1.1. Назначение релейной защиты

- •1.2. Повреждения в электроустановках

- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз

- •1.4. Ненормальные режимы

- •1.5. Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты

- •1.6. Структурные части и основные элементы рз

- •1.7. Виды устройств рз

- •1.8. Изображение схем рз на чертежах

- •1.9. Источники и схемы оперативного тока

- •Глава вторая принципы построения измерительных и логических органов релейной защиты

- •2.1. Общие принципы конструктивного исполнения реле

- •2.2. Электромеханические реле

- •2.3. Конструкции реле, выполняемых на электромагнитном принципе

- •2.4. Промежуточные реле (логические элементы)

- •2.5. Указательные реле

- •2.6. Реле времени

- •2.7. Поляризованные реле

- •2.8. Индукционные реле

- •2.9. Реле тока на индукционном принципе

- •2.10. Индукционные реле тока серий рт-80 и рт-90

- •2.11. Индукционные реле направления мощности

- •2.12. Магнитоэлектрические реле

- •2.13. Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе

- •2.14. Типовые функциональные элементы полупроводниковых ио

- •2.15. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов ио

- •2.16. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах рз

- •2.17. Простейшие функциональные элементы, выполняемые на оу

- •2.18. Схемы сравнения двух электрических величин

- •2.19. Измерительные органы тока и напряжения на имс

- •2.20. Измерительные органы (реле) с двумя входными величинами на интегральных микросхемах

- •2.21. Элементы логической и исполнительной частей устройств рз

- •2.22. Органы логики на имс

- •Глава третья трансформаторы тока и схемы их соединения

- •3.1. Трансформаторы тока и их погрешности

- •3.2. Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока

- •3.3. Требования к точности трансформаторов тока, питающих рз

- •3.4. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки

- •3.5. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока

- •3.6. Нагрузка трансформаторов тока

- •3.7. Фильтры симметричных составляющих токов

- •3.8. Новые преобразователи первичного тока

- •Глава четвертая максимальная токовая защита

- •4.1. Принцип действия токовых зашит

- •4.2. Максимальная токовая зашита лэп

- •4.3. Схемы мтз на постоянном оперативном токе

- •4.4. Поведение мтз при двойных замыканиях на землю

- •4.5. Выбор тока срабатывания

- •4.6. Выдержки времени защиты

- •4.7. Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения

- •4.8. Максимальные токовые защиты на переменном оперативном токе

- •4.9. Максимальные токовые защиты с реле прямого действия

- •4.10. Общая оценка и область применения мтз

- •Глава пятая токовые отсечки

- •5.1. Принцип действия токовых отсечек

- •5.2. Схемы отсечек

- •5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием

- •5.4. Неселективные отсечки

- •5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием

- •5.6. Отсечки с выдержкой времени

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава шестая трансформаторы напряжения и схемы их соединения

- •6.1. Основные сведения

- •6.2. Погрешности трансформатора напряжения

- •6.3. Схемы соединения трансформаторов напряжения

- •6.4. Повреждения в цепях тн и контроль за их исправностью

- •6.5. Емкостные делители напряжения

- •6.6. Фильтр напряжений обратной последовательности

- •Глава седьмая токовая направленная защита

- •7.1. Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием

- •7.2. Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты

- •7.3. Схемы включения реле направления мощности

- •7.4. Поведение реле направления мощности, включенных на токи неповрежденных фаз

- •7.5. Схемы направленной максимальной токовой защиты

- •7.6. Выбор уставок срабатывания

- •7.7. Мертвая зона

- •7.8. Токовые направленные отсечки

- •7.9. Оценка токовых направленных защит

- •Глава восьмая защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности

- •8.3. Токовые направленные защиты нулевой последовательности

- •8.4. Отсечки нулевой последовательности

- •8.5. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности

- •8.6. Выбор уставок токовых защит нулевой последовательности

- •8.7. Оценка и область применения токовых ступенчатых защит нп

- •Глава девятая защита от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью

- •9.1. Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю

- •9.2. Основные требования к защите

- •9.3. Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на землю

- •9.4. Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности

- •9.5. Токовая защита нулевой последовательности

- •9.6. Направленная защита

- •9.7. Защита, реагирующая на высшие гармоники тока в установившемся режиме

- •9.8. Защиты, реагирующие на токи переходного режима

- •Глава десятая дифференциальная защита линий

- •10.1. Принцип действия продольной дифференциальной защиты

- •10.2. Токи небаланса в дифференциальной защите

- •10.3. Общие принципы выполнения продольной дифференциальной защиты линии

- •10.4. Дифференциальные реле с торможением

- •10.5. Полная схема дифференциальной защиты линий

- •10.6. Устройство контроля исправности соединительных проводов

- •10.7. Продольная дифференциальная защита линий типа дзл

- •10.8. Оценка продольной дифференциальной защиты

- •10.9. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий

- •10.10. Токовая поперечная дифференциальная зашита

- •10.11. Направленная поперечная дифференциальная защита

- •10.12. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит

- •Глава одиннадцатая дистанционная защита

- •11.1. Назначение и принцип действия

- •11.2. Характеристики выдержки времени дистанционных защит

- •11.3. Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью ступенчатой дистанционной защиты

- •11.4. Структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой

- •11.5. Схемы включения дистанционных и пусковых измерительных органов на напряжение и ток сети

- •11.6. Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости

- •11.7. Общие принципы выполнения реле сопротивления, используемых в дз в качестве измерительных органов, и требования к их конструкциям

- •11.8. Реле сопротивления на диодных схемах сравнения абсолютных значений двух электрических величин

- •11.9. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. Выполняемые на имс

- •11.10. Схемы трех основных функциональных элементов pc, построенных на сравнении фаз

- •11.11. Реле сопротивления со сложными характеристиками срабатывания, выполненные на имс

- •11.12. Пусковые органы дистанционных защит

- •11.13. Погрешность срабатывания pc, обусловленная током Iр

- •11.14. Искажение действия дистанционных органов

- •11.16. Выполнение схем дистанционных защит

- •11.17. Дистанционная защита типа шдэ-2801, выполняемая на имс

- •11.18. Выбор уставок дистанционной защиты

- •11.19. Оценка дистанционной защиты

- •Глава двенадцатая предотвращение неправильных действий защиты при качаниях

- •12.1. Характер изменения тока, напряжения и сопротивления на зажимах реле при качаниях

- •12.2. Поведение защиты при качаниях

- •12.3. Меры по предотвращению неправильных действий рз при качаниях

- •12.4. Блокирующее устройство, реагирующее на несимметрию токов или напряжений сети

- •12.5. Устройство блокировки при качаниях, реагирующее на скорость изменения тока, напряжения или сопротивления

- •12.6. Блокирующее устройство, реагирующее на скачкообразное приращение электрических величин (векторов тока прямой и обратной последовательностей)

- •Глава тринадцатая высокочастотные защиты

- •13.1. Назначение и виды высокочастотных защит

- •13.2. Принцип действия направленной защиты с вч-блокировкой

2.18. Схемы сравнения двух электрических величин

Схемы сравнения двух абсолютных значений электрических величин. Схемы сравнения абсолютных значений получили распространение в ИО, где сравниваются выпрямленные напряжения |UI| и |UII|. Применяются две схемы сравнения: на равновесии сравниваемых напряжений или на балансе токов, пропорциональных сравниваемым напряжениям (рис.2.61).

В схеме сравнения

на равновесии

напряжений

(рис.2.61, а)

выпрямители VS1

и VS2

соединяются одноименными полюсами, а

в рассечку провода включается реагирующий

орган РО.

Под влиянием разности напряжений |UI|

– |UII|

в РО появляется ток IРО.

При |UI|

> |UII|

ток IРО

имеет положительный знак, и РО действует.

Резисторы R1

и R2

шунтируют выпрямители и образуют к онтур

с малым сопротивлением, по которому

проходит ток IVS

помимо выпрямителей, представляющих

большое сопротивление для токов обратного

направления.

онтур

с малым сопротивлением, по которому

проходит ток IVS

помимо выпрямителей, представляющих

большое сопротивление для токов обратного

направления.

В схеме сравнения на циркуляции токов (рис.2.61, б) выпрямители VS1 и VS2 соединяются последовательно разно-полярными зажимами. Реагирующий орган РО подключается к зажимам mn параллельно обоим выпрямителям. В РО проходит ток IРО = |II| – |III|. При равенстве |II| и |III| IРО = 0. Балластные сопротивления R1 и R2 устанавливаются для того, чтобы РО не оказался зашунтированным сопротивлением работающего выпрямителя приемной стороны (так называется выпрямитель, имеющий меньшее входное напряжение).

С хема

сравнения фаз двух электрических

величин.

Принцип

действия.

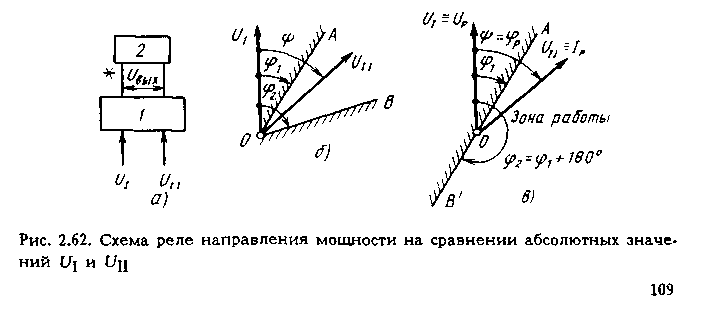

Реле на сравнении фаз (рис.2.62, а)

состоят из устройства сравнения фаз

(фазосравнивающей схемы) 1

и исполнительного органа 2,

реагирующего на знак выходного напряжения.

хема

сравнения фаз двух электрических

величин.

Принцип

действия.

Реле на сравнении фаз (рис.2.62, а)

состоят из устройства сравнения фаз

(фазосравнивающей схемы) 1

и исполнительного органа 2,

реагирующего на знак выходного напряжения.

Реле реагирует на угол ψ сдвига фаз между сравниваемыми напряжениями UI и UII приходит в действие при значении ψ, удовлетворяющем условию

φ1 < ψ < φ2, (2.48)

где φ1 и φ2 – углы, ограничивающие зону действия реле (рис.2.62, б, в).

Знак и значение выходного напряжения UВЫХ фазосравнивающей схемы, определяющего поведение реле, зависят от сдвига фаз между UI и UII, т. е. UВЫХ = f(ψ). При выполнении условия (2.48) UВЫХ положительно, ИО действует.

Способы сравнения фаз. По способу сравнения фаз UI и UII, или, иначе говоря, по типу фазосравнивающей схемы, различают три вида реле: на импульсном принципе; на схеме, сопоставляющей продолжительность времени совпадения фаз с заданным временем; на кольцевой фазосравнивающей схеме.

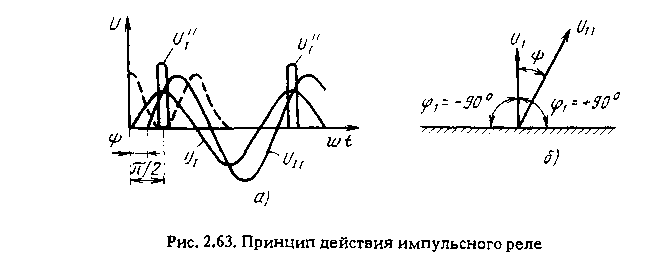

Сравнение фаз на импульсном принципе осуществляется сопоставлением мгновенных значений напряжений UI и UII в определенный момент времени, например в момент положительного максимума напряжения UI (рис.2.63).

Для этой цели при прохождении напряжения UI через положительный максимум формируется короткий импульс напряжения UI” (рис.2.63, а). Если положительный импульс UI” совпал с положительным мгновенным значением второго напряжения UII, то на выходе схемы появляется сигнал (напряжение UВЫХ) и ИО срабатывает. Если знаки импульса UI” и напряжения UII различны – реле не действует.

К ак

видно из рис.2.63, а,

при выбранном моменте сравнения (во

время прохождения UI

через максимум) совпадение положительных

значений UI

и UII

возможно при условии, что угол сдвига

фаз будет находиться в пределах

ак

видно из рис.2.63, а,

при выбранном моменте сравнения (во

время прохождения UI

через максимум) совпадение положительных

значений UI

и UII

возможно при условии, что угол сдвига

фаз будет находиться в пределах

– 90° ≤ ψ ≤ + 90°. (2.49)

Выражение (2.49) показывает, что диапазон изменения угла ψ, в пределах которого реле срабатывает, равен 180°. Угловая характеристика работы импульсного реле приведена на рис.2.63, б.

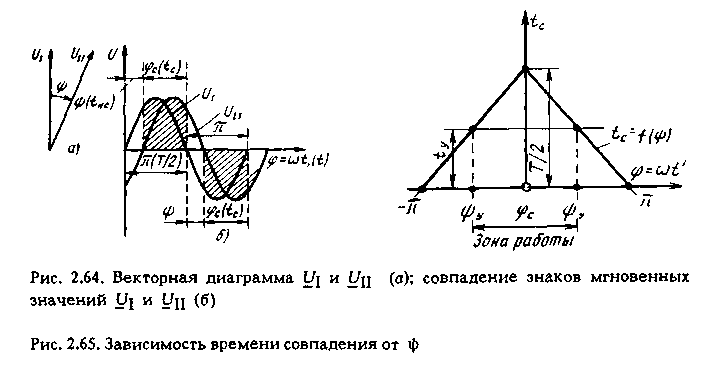

Сравнение фаз на времяимпульсном принципе. К схеме сравнения подводятся напряжения UI и UII, сдвинутые по фазе на угол ψ, как это показано на рис.2.64, а.

В течение определенной части положительного

полупериода (отмеченной штриховкой на

рис.2.64, б),

знаки мгновенных значений UI

и UII

одинаковы, а в другой (не заштрихованной)

–различны. В отрицательном полупериоде

UI

картина совпадения и различия знаков

обоих напряжений повторяется.

течение определенной части положительного

полупериода (отмеченной штриховкой на

рис.2.64, б),

знаки мгновенных значений UI

и UII

одинаковы, а в другой (не заштрихованной)

–различны. В отрицательном полупериоде

UI

картина совпадения и различия знаков

обоих напряжений повторяется.

Угол совпадения φС, в пределах которого знаки UI и UII совпадают, и соответствующее ему время совпадения знаков tС зависят от угла сдвига фаз ψ (рис.2.64, б):

φС = π – ψ. (2.50)

Подставив в (2.50) углы φС = ωtС, ψ = ωtНС и π = ω Т/2 и разделив все члены уравнения на ω, найдем зависимость времени совпадения tС от ψ:

![]() (2.51)

(2.51)

где tHC — время несовпадения фаз.

Полученная зависимость tС = f(ψ) представлена на рис.2.65.

При совпадении фаз (ψ = 0) знаки мгновенных значений UI и UII будут совпадать в течение всего полупериода, при этом φС = π, a tС = Т/2.

С увеличением ψ φС и tС будут уменьшаться, становясь меньше π и Т/2. Когда фазы UI и UII разойдутся на 180° (ψ = π), знаки UI и UII будут различны в течение всего полупериода, и поэтому φС и tС равны нулю.

Поскольку согласно (2.51) время совпадения фаз tС определяется углом ψ, то оно, в свою очередь, характеризует значение сдвига фаз ψ.