- •Глава первая общие понятия о релейной защите

- •1.1. Назначение релейной защиты

- •1.2. Повреждения в электроустановках

- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз

- •1.4. Ненормальные режимы

- •1.5. Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты

- •1.6. Структурные части и основные элементы рз

- •1.7. Виды устройств рз

- •1.8. Изображение схем рз на чертежах

- •1.9. Источники и схемы оперативного тока

- •Глава вторая принципы построения измерительных и логических органов релейной защиты

- •2.1. Общие принципы конструктивного исполнения реле

- •2.2. Электромеханические реле

- •2.3. Конструкции реле, выполняемых на электромагнитном принципе

- •2.4. Промежуточные реле (логические элементы)

- •2.5. Указательные реле

- •2.6. Реле времени

- •2.7. Поляризованные реле

- •2.8. Индукционные реле

- •2.9. Реле тока на индукционном принципе

- •2.10. Индукционные реле тока серий рт-80 и рт-90

- •2.11. Индукционные реле направления мощности

- •2.12. Магнитоэлектрические реле

- •2.13. Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе

- •2.14. Типовые функциональные элементы полупроводниковых ио

- •2.15. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов ио

- •2.16. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах рз

- •2.17. Простейшие функциональные элементы, выполняемые на оу

- •2.18. Схемы сравнения двух электрических величин

- •2.19. Измерительные органы тока и напряжения на имс

- •2.20. Измерительные органы (реле) с двумя входными величинами на интегральных микросхемах

- •2.21. Элементы логической и исполнительной частей устройств рз

- •2.22. Органы логики на имс

- •Глава третья трансформаторы тока и схемы их соединения

- •3.1. Трансформаторы тока и их погрешности

- •3.2. Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока

- •3.3. Требования к точности трансформаторов тока, питающих рз

- •3.4. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки

- •3.5. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока

- •3.6. Нагрузка трансформаторов тока

- •3.7. Фильтры симметричных составляющих токов

- •3.8. Новые преобразователи первичного тока

- •Глава четвертая максимальная токовая защита

- •4.1. Принцип действия токовых зашит

- •4.2. Максимальная токовая зашита лэп

- •4.3. Схемы мтз на постоянном оперативном токе

- •4.4. Поведение мтз при двойных замыканиях на землю

- •4.5. Выбор тока срабатывания

- •4.6. Выдержки времени защиты

- •4.7. Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения

- •4.8. Максимальные токовые защиты на переменном оперативном токе

- •4.9. Максимальные токовые защиты с реле прямого действия

- •4.10. Общая оценка и область применения мтз

- •Глава пятая токовые отсечки

- •5.1. Принцип действия токовых отсечек

- •5.2. Схемы отсечек

- •5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием

- •5.4. Неселективные отсечки

- •5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием

- •5.6. Отсечки с выдержкой времени

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава шестая трансформаторы напряжения и схемы их соединения

- •6.1. Основные сведения

- •6.2. Погрешности трансформатора напряжения

- •6.3. Схемы соединения трансформаторов напряжения

- •6.4. Повреждения в цепях тн и контроль за их исправностью

- •6.5. Емкостные делители напряжения

- •6.6. Фильтр напряжений обратной последовательности

- •Глава седьмая токовая направленная защита

- •7.1. Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием

- •7.2. Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты

- •7.3. Схемы включения реле направления мощности

- •7.4. Поведение реле направления мощности, включенных на токи неповрежденных фаз

- •7.5. Схемы направленной максимальной токовой защиты

- •7.6. Выбор уставок срабатывания

- •7.7. Мертвая зона

- •7.8. Токовые направленные отсечки

- •7.9. Оценка токовых направленных защит

- •Глава восьмая защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности

- •8.3. Токовые направленные защиты нулевой последовательности

- •8.4. Отсечки нулевой последовательности

- •8.5. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности

- •8.6. Выбор уставок токовых защит нулевой последовательности

- •8.7. Оценка и область применения токовых ступенчатых защит нп

- •Глава девятая защита от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью

- •9.1. Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю

- •9.2. Основные требования к защите

- •9.3. Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на землю

- •9.4. Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности

- •9.5. Токовая защита нулевой последовательности

- •9.6. Направленная защита

- •9.7. Защита, реагирующая на высшие гармоники тока в установившемся режиме

- •9.8. Защиты, реагирующие на токи переходного режима

- •Глава десятая дифференциальная защита линий

- •10.1. Принцип действия продольной дифференциальной защиты

- •10.2. Токи небаланса в дифференциальной защите

- •10.3. Общие принципы выполнения продольной дифференциальной защиты линии

- •10.4. Дифференциальные реле с торможением

- •10.5. Полная схема дифференциальной защиты линий

- •10.6. Устройство контроля исправности соединительных проводов

- •10.7. Продольная дифференциальная защита линий типа дзл

- •10.8. Оценка продольной дифференциальной защиты

- •10.9. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий

- •10.10. Токовая поперечная дифференциальная зашита

- •10.11. Направленная поперечная дифференциальная защита

- •10.12. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит

- •Глава одиннадцатая дистанционная защита

- •11.1. Назначение и принцип действия

- •11.2. Характеристики выдержки времени дистанционных защит

- •11.3. Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью ступенчатой дистанционной защиты

- •11.4. Структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой

- •11.5. Схемы включения дистанционных и пусковых измерительных органов на напряжение и ток сети

- •11.6. Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости

- •11.7. Общие принципы выполнения реле сопротивления, используемых в дз в качестве измерительных органов, и требования к их конструкциям

- •11.8. Реле сопротивления на диодных схемах сравнения абсолютных значений двух электрических величин

- •11.9. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. Выполняемые на имс

- •11.10. Схемы трех основных функциональных элементов pc, построенных на сравнении фаз

- •11.11. Реле сопротивления со сложными характеристиками срабатывания, выполненные на имс

- •11.12. Пусковые органы дистанционных защит

- •11.13. Погрешность срабатывания pc, обусловленная током Iр

- •11.14. Искажение действия дистанционных органов

- •11.16. Выполнение схем дистанционных защит

- •11.17. Дистанционная защита типа шдэ-2801, выполняемая на имс

- •11.18. Выбор уставок дистанционной защиты

- •11.19. Оценка дистанционной защиты

- •Глава двенадцатая предотвращение неправильных действий защиты при качаниях

- •12.1. Характер изменения тока, напряжения и сопротивления на зажимах реле при качаниях

- •12.2. Поведение защиты при качаниях

- •12.3. Меры по предотвращению неправильных действий рз при качаниях

- •12.4. Блокирующее устройство, реагирующее на несимметрию токов или напряжений сети

- •12.5. Устройство блокировки при качаниях, реагирующее на скорость изменения тока, напряжения или сопротивления

- •12.6. Блокирующее устройство, реагирующее на скачкообразное приращение электрических величин (векторов тока прямой и обратной последовательностей)

- •Глава тринадцатая высокочастотные защиты

- •13.1. Назначение и виды высокочастотных защит

- •13.2. Принцип действия направленной защиты с вч-блокировкой

2.15. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов ио

Функциональные элементы, применяемые в преобразующей, сравнивающей и исполнительных частях ИО, выполняются на аналоговых ИМС. В качестве такой микросхемы служат интегральные операционные усилители (ИОУ), являющиеся основным видом аналоговых микросхем, применяемых для преобразования непрерывных сигналов. Они выполняются в виде многокаскадных транзисторных усилителей постоянного тока с непосредственными (гальваническими) связями. От остальных усилителей этого типа ОУ отличаются высокой точностью преобразования входных сигналов и универсальностью применения. В релейной защите ОУ получили широкое распространение в качестве базовых элементов для построения измерительных органов РЗ [34-36, 46-49].

О перационные

усилители должны иметь возможно больший

коэффициент усиления по напряжению КУ

= UВЫХ/UBХ,

очень большое сопротивление RВХ

и малое выходное RВЫХ,

низкий уровень внутренних помех1

и широкую частотную полосу пропускания

входных сигналов Δf,

начиная с f

= 0. Идеальным считается ОУ, обладающий

КУ

=

перационные

усилители должны иметь возможно больший

коэффициент усиления по напряжению КУ

= UВЫХ/UBХ,

очень большое сопротивление RВХ

и малое выходное RВЫХ,

низкий уровень внутренних помех1

и широкую частотную полосу пропускания

входных сигналов Δf,

начиная с f

= 0. Идеальным считается ОУ, обладающий

КУ

=

![]() ,

RВХ

=

,

RВЫХ

= О, не имеющий погрешности преобразования,

с полосой пропускания частот Δf

от 0 до

.

В отечественной практике применяются

ОУ, имеющие КУ

= 5 • 104,

RВХ

≈ 300 кОм, RВЫХ

= 50 Ом, частотный диапазон от 0 до 103

Гц, напряжение смещения нуля UCM

не больше 5-10 мВ.

,

RВХ

=

,

RВЫХ

= О, не имеющий погрешности преобразования,

с полосой пропускания частот Δf

от 0 до

.

В отечественной практике применяются

ОУ, имеющие КУ

= 5 • 104,

RВХ

≈ 300 кОм, RВЫХ

= 50 Ом, частотный диапазон от 0 до 103

Гц, напряжение смещения нуля UCM

не больше 5-10 мВ.

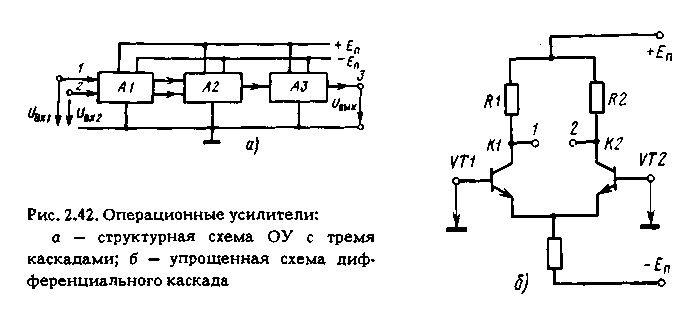

Структурная схема ОУ, состоящего из трех каскадов, показана на рис.2.42, а. Входной каскад А1 выполняется по схеме дифференциального усилительного каскада, важным свойством которого является хорошая отстройка от внешних и внутренних помех. Это свойство дифференциального каскада (ДК) поясняет его упрощенная схема, приведенная на рис.2.42, б. Каскад построен по балансово-параллельной (мостовой) схеме и состоит из двух симметричных параллельных ветвей. Образующие их транзисторы VT1, VT2 и резисторы R1, R2 должны иметь идентичные параметры. Входные напряжения

UBX1 и UВХ2 преобразуются транзисторами VT1 и VT2 в выходные напряжения UВЫХ1 = KУUВХ1 и UВЫХ2 – KУUВХ2.

1 Под внутренней помехой подразумевается самопроизвольное появление выходного сигнала UВЫХ.П при UBX = 0. Наличие такого сигнала искажает рабочий сигнал.

Применение дифференциальной схемы во входном каскаде обеспечивает основные качества ОУ — точность, стабильность выходных сигналов, повышает значение входного сопротивления и благодаря наличию двух дифференциальных входов расширяет функциональные возможности ОУ.

Однако при простой схеме ДК получить КУ необходимого уровня не удается. Дополнительное усиление входных напряжений обеспечивается вторым каскадом А2. Этот каскад обычно выполняется также по схеме с ДК с двумя входами, но с одним выходом, поскольку третий каскад A3 имеет один вход.

Выходной каскад A3 предназначен для усиления мощности выходного сигнала и согласования выхода ОУ с нагрузкой, что получается за счет малого значения его RВЫХ. Этот каскад выполняется по схеме эмиттерного повторителя [13], его выход 3 (рис.2.42, а) является выходом ОУ, к которому подключается нагрузка. Имеются двухкаскадные ОУ, в которых применяются усовершенствованные схемы входного и выходного каскадов, при которых промежуточный каскад не нужен.

Конструктивно ОУ изготавливается в виде полупроводниковой монолитной ИМС. Схема ОУ содержит 30 элементов и более.

На ОУ через зажимы 4 и 5 подается питание от двух источников постоянного тока +ЕП и –ЕП (обычно ± 15) с общей нулевой шинкой, которая может заземляться, на схемах она показывается короткой жирной чертой (рис.2.43, а). Операционный усилитель имеет два входа 1 и 2, являющихся входами дифференциального каскада, и осуществляет усиление напряжения, приложенного между ними. Это напряжение обычно называется дифференциальным входным сигналом UВХ.Д, поскольку оно равно разности потенциалов входов 1 и 2:

![]() (2.25)

(2.25)

Знак выходного напряжения определяется знаком разности UВХ1 – UBX2. В релейных схемах ОУ часто используется и как усилитель одного входного напряжения, подаваемого на вход 1 или 2. При этом на второй вход подается нулевой сигнал, для чего он соединяется с нулевой шинкой. При подаче на вход 2 напряжения + UBX2, а на вход 1 нулевого сигнала дифференциальный входной сигнал UВХ.Д = 0 – UBX2. В этом случае

![]() (2.26)

(2.26)

З нак

минус означает, что при подаче напряжения

на вход 1

выходной сигнал имеет полярность,

противоположную полярности входного

напряжения. Поэтому вход 1

получил название инвертирующего входа

(сокращенно И-вход), на релейных схемах

обычно обозначается буквой И,

на условном изображении ОУ И-вход

обозначается знаком "–" или кружком

(рис.2.43, б, в).

нак

минус означает, что при подаче напряжения

на вход 1

выходной сигнал имеет полярность,

противоположную полярности входного

напряжения. Поэтому вход 1

получил название инвертирующего входа

(сокращенно И-вход), на релейных схемах

обычно обозначается буквой И,

на условном изображении ОУ И-вход

обозначается знаком "–" или кружком

(рис.2.43, б, в).

Второй вход (2 на рис.2.43) называется неинвертирующим (Н-вход). При подаче на него напряжения +UBX1 и соединении входа 2 с нулевой шинкой на выходе ОУ появляется сигнал UBЫX = КУ(UBX1 – 0) = КУUBX1, с тем же знаком, что и у UBX1. Поступающий на вход 2 сигнал обозначается индексом "Н" (UвхН). На условном изображении ОУ (рис.2.43, а) неинвертирующий вход обозначается " + ".

Передаточная характеристика ОУ, определяющая зависимость UBЫX от значений дифференциального входного сигнала, изображена на рис.2.44 (кривая 1). Как и у любого транзисторного усилителя, характеристика ОУ имеет линейную и насыщенную (нелинейную) части.

В линейной части характеристики ОУ работает как аналоговый элемент, преобразующий непрерывный входной сигнал UBX.Д в непрерывный выходной UBЫX = КУUBX.Д – Наклон линейной части определяется значением КУ. В области насыщения (за точками A1 и А2) ОУ может работать в режиме переключателя (электронного ключа) при дискретном изменении входного сигнала (например, с + U'BX.Д на –U'BX.Д), при этом UBЫX изменяется скачком от начального + UBЫXmax до – UBЫXmax. Значение + UBЫXmax ограничивается значением напряжения источника питания и должно быть меньше последнего на 2-3 В.

Характеристика 1 показана проходящей через начало координат, что возможно только при отсутствии погрешности, обусловленной разбалансом входного каскада. При наличии погрешностей действительная характеристика будет сдвинута относительно начала координат на величину UСД0 и будет изображаться кривой 2 или 3 (рис.2.44).

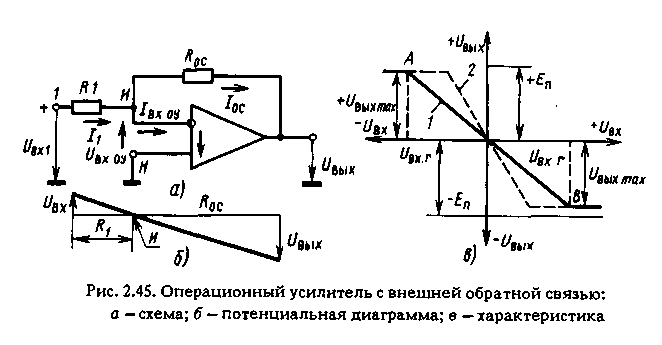

О перационные

усилители в большинстве случаев их

применения дополняются внешними

обратными связями (ОС) (рис.2.45), что

позволяет выполнять ряд различных по

своим функциям элементов путем выбора

способа включения и параметров ОС. С

помощью ОС выходной сигнал (напряжение

или ток) воздействует на вход ОУ, усиливая

или ослабляя значение входного сигнала

UBX.

Обратная связь, уменьшающая входной

сигнал, называется отрицательной, а

увеличивающая его – положительной.

Обратная связь выполняется на пассивных

элементах: резисторах либо конденсаторах

(R

или С).

Отрицательная ОС снижает уровень помех,

увеличивает линейность характеристики,

повышает ее стабильность, уменьшает

коэффициент усиления, расширяет линейный

участок проходной характеристики ОУ,

позволяет менять параметры для получения

нужных функциональных элементов. В

релейных схемах используется главным

образом отрицательная ОС по напряжению,

включаемая параллельно входу и выходу

ОУ (рис.2.45, а).

перационные

усилители в большинстве случаев их

применения дополняются внешними

обратными связями (ОС) (рис.2.45), что

позволяет выполнять ряд различных по

своим функциям элементов путем выбора

способа включения и параметров ОС. С

помощью ОС выходной сигнал (напряжение

или ток) воздействует на вход ОУ, усиливая

или ослабляя значение входного сигнала

UBX.

Обратная связь, уменьшающая входной

сигнал, называется отрицательной, а

увеличивающая его – положительной.

Обратная связь выполняется на пассивных

элементах: резисторах либо конденсаторах

(R

или С).

Отрицательная ОС снижает уровень помех,

увеличивает линейность характеристики,

повышает ее стабильность, уменьшает

коэффициент усиления, расширяет линейный

участок проходной характеристики ОУ,

позволяет менять параметры для получения

нужных функциональных элементов. В

релейных схемах используется главным

образом отрицательная ОС по напряжению,

включаемая параллельно входу и выходу

ОУ (рис.2.45, а).

Рассмотрим две простейшие типовые схемы ОУ (инвертирующего и неинвертирующего), на базе которых выполняются схемы более сложных функциональных элементов. Будем считать, что ОУ обладает идеальными параметрами, что позволяет сделать два допущения:

1) при работе ОУ в линейном режиме UВЫХ = KУUВХ, отсюда UВХ = UВЫХ/KУ, а так как у идеального ОУ КУ = , то, следовательно, UВХ =UН – UИ = 0;

2) поскольку у идеального ОУ RВХ = , то при любом значении входного напряжения UВХ входной ток ОУ IВХ = UВХ/RВХ = 0.

Сопоставление выходных напряжений, рассчитанных с указанными допущениями, с точными расчетами показывает, что погрешность расчета очень мала (примерно 0,6%) и находится в допустимых пределах [34].