- •Раздел 2

- •(70 Часов)

- •Математический анализ (274 часа) 1. Введение в анализ (20 часов)

- •2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной (30 часов)

- •3. Применение дифференциального исчисления для исследования функций и построения графиков (26 часов)

- •4. Элементы высшей алгебры (8 часов)

- •5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных (20 часов)

- •6. Интегральное исчисление функций одной переменной (40 часов)

- •7. Обыкновенные дифференциальные уравнения и системы (44 часа)

- •8. Криволинейные интегралы (6 часов)

- •9. Кратные интегралы (38 часов)

- •10. Ряды. Преобразование Фурье (42 часа)

- •Раздел 1. Матрицы и определители. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Элементы линейной алгебры

- •Тема 1.1. Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений (слау)

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 1.2. Векторная алгебра

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 1.3. Прямая и плоскость

- •Различные виды уравнения плоскости

- •Различные виды уравнений прямой в пространстве

- •Задачи, относящиеся к плоскостям

- •Задачи, относящиеся к прямым в пространстве

- •Взаимное расположение прямой и плоскости

- •Прямая линия на плоскости

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 1.4. Преобразование координат на плоскости. Элементарная теория линий второго порядка. (тема выносится на самостоятельное изучение)

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 1.5. Некоторые сведения о линейных векторных пространствах. Собственные числа и собственные векторы

- •Собственные числа и собственные векторы матрицы линейного преобразования (оператора)

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 1.6. Квадратичные формы. Приведение к каноническому виду уравнений линии и поверхности второго порядка

- •Уравнения центральных поверхностей второго порядка

- •Уравнения нецентральных поверхностей второго порядка

- •Уравнение плоскостей

- •Вопросы для самопроверки

- •Дополнение 1.1. Образец выполнения и оформления контрольной работы № 1 "Векторная алгебра и аналитическая геометрия. Матрицы. Элементы линейной алгебры"

- •Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной Тема 2.1. Введение в анализ

- •Указания

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 2.2. Производная и дифференциалы

- •Указания

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 2.3. Приложения производной

- •Указания

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 2.4. Комплексные числа

- •Указания

- •Вопросы для самопроверки

- •Дополнение 2.1. Образец выполнения и оформления контрольной работы № 2 "Дифференциальное исчисление функции одной переменной"

- •Раздел 3; Функции нескольких переменных Тема 3.1. Частные производные

- •Тема 3.2. Экстремум функции

- •Тема 3.3. Геометрические приложения функций нескольких переменных

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 4. Интегральное исчисление функций одной переменной Тема 4.1. Неопределенный интеграл

- •Методические указания

- •1. Метод внесения под знак дифференциала

- •2. Общий метод замены переменной

- •3. Метод интегрирования по частям

- •1. Дробно-рациональные функции

- •2. Тригонометрические функции

- •3. Иррациональные функции

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 4.2. Определенный интеграл

- •Методические указания

- •1. Площадь плоской фигуры

- •2. Длина дуги кривой

- •3. Площадь поверхности вращения

- •4. Объем тела вращения

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 4.3. Несобственные интегралы

- •Методические указания

- •1. Несобственные интегралы первого рода

- •2. Несобственные интегралы второго рода

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 5. Дифференциальные уравнения

- •Тема 5.1. Уравнения первого порядка

- •Указания

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 5.2. Уравнения высших порядков

- •Указания

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 5.3. Системы дифференциальных уравнений

- •Указания

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 6. Кратные интегралы. Элементы теории векторного поля

- •Тема 6.1. Некоторые вспомогательные определения

- •Тема 6.2. Двойной интеграл

- •6.2.1. Определение двойного интеграла, его геометрический и физический смысл

- •6.2.2. Свойства двойного интеграла

- •6.2.3. Вычисление двойного интеграла. Изменение порядка интегрирования

- •Замена переменных в двойных интегралах.

- •Двойные интегралы в полярных координатах

- •6.2.5. Вычисление объёмов тел с помощью двойного интеграла

- •6.2.6. Вычисление площадей поверхностей с помощью двойного интеграла

- •Тема 6.3. Тройной интеграл

- •6.3.1. Определение тройного интеграла

- •6.3.2. Вычисление тройных интегралов в декартовой системе координат

- •6.3.3. Замена переменных в тройных интегралах

- •Тема 6.4. Криволинейные интегралы

- •6.4.1. Криволинейные интегралы первого рода

- •Свойства криволинейного интеграла первого рода

- •6.4.2. Криволинейные интегралы второго рода

- •Свойства криволинейных интегралов второго рода

- •6.4.3. Формула Грина

- •6.4.4. Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования

- •Тема 6.5. Элементы векторного анализа

- •6.5.1. Скалярные и векторные поля

- •6.5.2. Дифференциальные операции над векторными полями. Оператор

- •6.5.3. Циркуляция и поток векторного поля

- •6.5.4. Интегральные теоремы

- •6.5.5. Потенциальные и соленоидальные поля

- •Раздел 7. Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье. Интеграл Фурье

- •Тема 7.1. Числовые ряды. Ряды с положительными членами. Ряды с членами любого знака. Знакочередующиеся ряды

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 7.2. Функциональные ряды. Приложения рядов к приближенным вычислениям. Приближенное решение дифференциальных уравнений.

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 7.3. Ряды Фурье

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 7.4. Интеграл Фурье. Преобразование Фурье

- •Список использованной и рекомендуемой литературы

- •Учебно - методические пособия кафедры высшей математики

- •I. Аналитическая геометрия и линейная алгебра

- •П. Математический анализ

- •61070, Харьков-70, ул. Чкалова, 17

10. Ряды. Преобразование Фурье (42 часа)

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Геометрическая прогрессия. Необходимое условие сходимости ряда. Простейшие действия над рядами. Ряды с положительными членами.

Теоремы сравнения. Признаки сходимости Даламбера, Коши. Интегральный признак сходимости ряда.

Оценка остатка ряда с помощью интегрального признака. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница, оценка остатка ряда. Знакопеременные ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема о сходимости абсолютно сходящегося ряда. Ряды с комплексными членами.

Функциональные ряды, область сходимости. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса.

Степенные ряды. Теорема Абеля. Круг сходимости, интервал и радиус сходимости для рядов с действительными членами. Теорема о равномерной сходимости степенного ряда. Непрерывность суммы. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов.

Ряд Тейлора. Теорема о единственности разложения функции в ряд Тейлора. Применение степенных рядов к решению дифференциальных уравнений. Приближенные вычисления.

Ряд Фурье. Коэффициенты Фурье. Приближение в среднем. Свойства минимальности коэффициентов Фурье. Теорема о сходимости в среднем и поточечной сходимости тригонометрических рядов Фурье.

Понятие ортонормированной системы функций, заданных на интервале (‑, ). Разложение в тригонометрический ряд Фурье функций, заданных на интервале (a, b). Интеграл Фурье. Комплексная форма интеграла и ряда Фурье. Преобразование Фурье. Синус- и косинус- преобразования Фурье. Свойства преобразования Фурье.

Раздел 1. Матрицы и определители. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Элементы линейной алгебры

Тема 1.1. Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений (слау)

Учебники: [1, гл. 5, §§ 1 - 6], [10, дополнение к гл. 1], [16, гл. 6, 11, § 1 ]. Аудиторная работа: [ 2, №№ 14.4 (6), 14.7 (2), 14.21 (9), 15.2 (3), 15.5 (1-

9), 15.45 (1,2), 15.65 (1), 16.18 (1, 4, 12, 20), 17.2 (1, 3), 19.1 (3, 9)], [ 7, гл. 2, §§ 1-3, №№ 1, 2 (1, 3), 3 (1, 3), 5, 19 (1, 2, 4), 20 (1, 2), 22 (13), 24 (3, 7), 25 (1, 4), 29 (1)], [ 18, №№ 5, 11, 23, 55, 75, 82, 257, 260, 608, 609, 689, 700, 725], [20,

1, гл. 3, § 1-4, №№ 3.1, 3.8, 3.12, 3.55, 3.78, 3.80, 3.91, 3.106, 3.114, 3.121, 3.150, 3.187, 3.192, 3.198, 3.207, 3.210], [28, занятия 1 (1.2.1, 1.2.3, 1.2.9, 1.2.15), 2(2.2.2.-2.2.4), 10(10.2.1., 10.2.4(6 - д), 10.2.5, 10.2.7), 11 (11.2.1 (а, б, в), 11.2.2 (а, б), 11.2.3 (а, б), 11.2.4), 12 (12.2.1 (а, б, в, г), 12.2.2, 12.2.4, 12.2.5 (в), 12.2.7 (в))].

Самостоятельная работа: [ 2, №№ 14.7 (3, 4), 14.21 (11, 12), 15.5 (7,9,13), 15.45 (4, 7), 15.65 (2, 4), 16.18 (6, 12, 20, 21), 17.2 (2, 4, 5), 19.1 (2, 3,

5, 8, 10)], [ 7, гл. 2, §§ 1-3, №№ 2 (2, 4), 3 (2, 4), 19 (3, 5, 6, 8), 20 (3, 4), 22 (3, 4), 24 (4, 5, 7, 8), 25 (3, 5), 29 (2)], [18, №№ 6, 11, 17, 25, 43, 44, 83, 84, 116, 118, 258 - 260, 270, 554, 690, 691, 698, 726, 727, 729], [20, ч. 1, гл. 3, §§ 1-4, №№ 3.2, 3.13, 3.56, 3.57, 3.79, 3.91, 3.85, 3.92, 3.110, 3.119, 3.124, 3.151, 3.152, 3.208, 3.211, 3.215], [ 28, задания 1, 2 (2.3.1-2.3.5), 10, 11, 12].

Прямоугольной матрицей называется совокупность m • n чисел, расположенных в таблице из m строк и n столбцов.

.

.

Числа

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() входящие в данную таблицу,

называются

матричными

элементами, а индексы i

и j

элемента

указывают

(соответственно) номера строки и

столбца, в которых расположен элемент.

входящие в данную таблицу,

называются

матричными

элементами, а индексы i

и j

элемента

указывают

(соответственно) номера строки и

столбца, в которых расположен элемент.

Если m = n, то матрица называется квадратной. Квадратная матрица из n строк и n столбцов называется матрицей n-го порядка. Каждой матрице порядка n ставится в соответствие число, которое называется определителем, или детерминантом этой матрицы и обозначается одним из следующих символов:

.

(1.1.1)

.

(1.1.1)

Числа

![]() называются элементами определителя.

называются элементами определителя.

Если определитель матрицы равен 0, то матрица называется особенной (вырожденной), а если определитель отличен от 0 - неособенной (невырожденной).

Квадратная

матрица называется симметрической,

если

![]() ,

т. е. равны

элементы, симметричные относительно

главной диагонали (главная диагональ

образована элементами

,

т. е. равны

элементы, симметричные относительно

главной диагонали (главная диагональ

образована элементами

![]() .

.

Диагональной называется матрица, у которой все элементы, не принадлежащие главной диагонали, равны 0.

Единичная матрица - это диагональная матрица, у которой все элементы главной диагонали равны 1. Обозначается единичная матрица буквами Е или I.

Пример 1.1.1.

а)  – симметрическая матрица третьего

порядка;

– симметрическая матрица третьего

порядка;

б)  – диагональная матрица третьего

порядка;

– диагональная матрица третьего

порядка;

в)  – единичная матрица третьего порядка;

– единичная матрица третьего порядка;

Две матрицы А и В называются равными, если они имеют одинаковые размерности и равные соответствующие элементы.

Матрица Ат, полученная из данной матрицы А заменой каждой ее строки столбцом с тем же номером, называется транспонированной относительно А. Если матрица А имеет размеры m • n, то матрица Ат имеет размеры n • m.

Пример 1.1.2.

а)

,

,  .

.

б)

![]() ,

,  .

.

Линейными операциями над матрицами называются операции сложения (вычитания) и умножения на число. Сложение и вычитание определяют- ся только для матриц одинаковых размеров.

Суммой

(разностью) двух матриц

![]() ,

и

,

и

![]() называется

матрица

называется

матрица

![]() ,

для которой

,

для которой

![]() ,

,

![]() ,

.

,

.

Произведением

матрицы

на число

называется матрица

![]() ,

для которой

,

для которой

![]() ,

,

.

,

,

.

Пример 1.1.3.

Даны матрицы

![]() ,

, ![]()

и число = 4. Вычислить матрицы: С = А + В, D = A – B, M = А

Решение.

а) ![]() ;

;

б) ![]() ;

;

в) ![]() .

.

Умножение матриц А и В, т. е. получение произведения этих матриц С = АВ, возможно лишь в том случае, когда число столбцов матрицы А равно числу строк матрицы В. Такие матрицы называются согласованными.

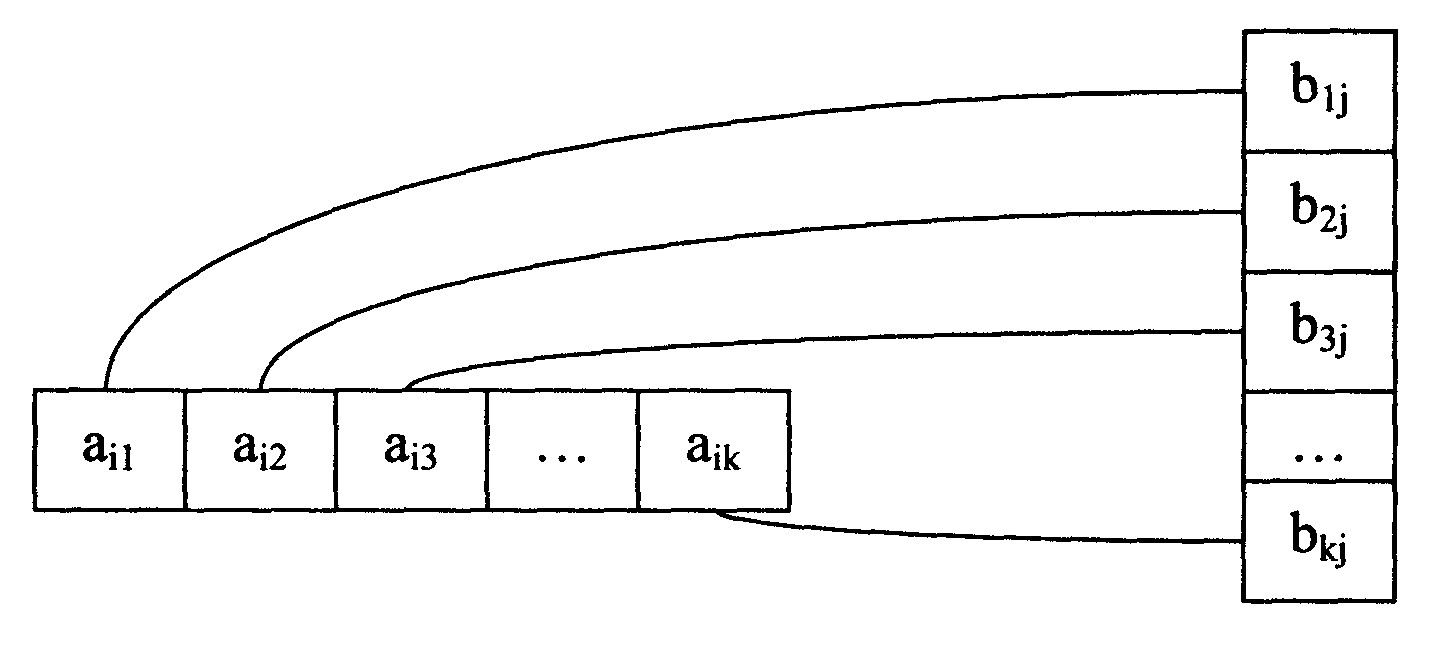

Рис. 1.1.1

Произведением

двух согласованных матриц

![]() и

и

![]() называется

такая третья матрица

называется

такая третья матрица

![]() ,

для которой каждый элемент

,

для которой каждый элемент

![]() ,

,

,п

вычисляется

по формуле (рис. 1.1.1)

,

,

,п

вычисляется

по формуле (рис. 1.1.1)

![]() (1.1.2)

(1.1.2)

Пример 1.1.4. Вычислить произведение матриц

![]() и

и  .

.

Можно ли получить произведение ВА?

Решение. Число столбцов матрицы А(3) равно числу строк матрицы В(3). Поэтому произведение АВ = С определено. Матрица С имеет размерность 2x4, а ее элементы вычисляются по формуле (1.1.2)

,

,

где

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() и т.д.

и т.д.

Произведение ВА не определено, т. к. число столбцов матрицы В(4) не равно числу строк матрицы А(2).

Определителем (1.1.1) матрицы второго порядка называется число

![]()

Определителем матрицы третьего порядка называется число

.

.

Студенту следует обратить внимание на правила треугольника и Сильвестра вычисления определителей третьего порядка.

Пример 1.1.5. Вычислить определитель

.

.

Минором

![]() элемента aij

определителя называется определитель,

который получается из данного определителя

вычеркиванием строки и

столбца, на пересечении которых находится

элемент aij.

элемента aij

определителя называется определитель,

который получается из данного определителя

вычеркиванием строки и

столбца, на пересечении которых находится

элемент aij.

Алгебраическим

дополнением

![]() элемента aij

определителя называется

его минор, взятый со знаком (-l)i+j,

т. е.

элемента aij

определителя называется

его минор, взятый со знаком (-l)i+j,

т. е.

![]() . (1.1.3)

. (1.1.3)

Пример 1.1.6. Записать миноры и алгебраические дополнения элементов определителя примера 1.1.5.

![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

;

![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

;

![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

;

![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

;

Замечание. Определители матриц n-го порядка (n = 1, 2...) короче называют определителями n-го порядка.

Свойства определителей:

определитель не изменится, если транспонировать матрицу определителя;

при перестановке двух соседних строк (столбцов) определитель меняет знак;

определитель с двумя одинаковыми строками (столбцами) равен 0;

общий множитель для элементов строки (столбца) можно вынести за знак определителя;

определитель равен 0, если все элементы строки (столбца) равны 0;

определитель не изменится, если к элементам строки (столбца) прибавить элементы другой строки (столбца), предварительно умножив их на один и тот же множитель;

определитель равен сумме произведений элементов любой строки (столбца) на их алгебраические дополнения, например:

(1.1.4)

(1.1.4)

![]() .

.

Пример 1.1.7. Вычислить определитель примера 1.1.5, используя свойство семи определителей (разложение произвести по элементам первого столбца).

![]() .

.

По аналогии с формулой (1.1.4) вводятся определители n-го порядка

![]() . (1.1.5)

. (1.1.5)

Пример 1.1.8. Используя свойства 1-7 определителей, вычислить определитель четвертого порядка

используя свойство

2,

переставим местами

первую и

вторую

строки

используя свойство

2,

переставим местами

первую и

вторую

строки

![]() .

.

Матрицей, обратной к матрице А, называется квадратная матрица А-1, такая, что А-1А = Е.

Если матрица А невырожденная (det А ≠ 0), то обратная матрица А-1 находится по формуле

, (1.1.6)

, (1.1.6)

где

![]() ‑

алгебраические

дополнения элементов аij

(1.1.3).

‑

алгебраические

дополнения элементов аij

(1.1.3).

Пример 1.1.9. Найти матрицу, обратную к данной матрице

.

.

Вычислим определитель матрицы А:

.

.

По формуле (1.1.6) находим (вычисление алгебраических дополнений элементов матрицы А рассмотрено в примере 1.1.6):

.

.

Проверка:

.

.

Студентам рекомендуется провести вычисление обратной матрицы методом элементарных преобразований.

Рангом матрицы А размерности m × n называется наибольший из порядков ее миноров, отличных от нуля. Если ранг матрицы А равен r, то это означает, что в матрице А имеется отличный от нуля минор порядка r, но всякий минор порядка большего, чем r, равен 0. Ранг матрицы обозначается r(А).

Свойства ранга матрицы А размерности m x п:

0 <r<min(m, n);

r = 0 тогда и только тогда, когда матрица нулевая;

для квадратной матрицы n-го порядка r = n тогда и только тогда, когда матрица невырожденная;

ранг транспонированной матрицы равен рангу исходной матрицы;

ранг матрицы не изменится, если вычеркнуть (дописать) нулевую строку (столбец);

ранг матрицы не изменится, если к элементам строки матрицы прибавить элементы другой строки матрицы, предварительно умноженные на некоторое число;

7) ранг матрицы не изменится, если переставить любые строки (столбцы) матрицы.

Пример 1.1.10. Найти ранг матрицы А.

.

.

rgA

= 2,

т. к. имеется отличный от нуля определитель

второго порядка, например

![]() .

.

Студент должен уметь решать системы линейных алгебраических уравнений (в дальнейшем СЛАУ):

по формулам Крамера и матричным методом (в случае, когда матрица А системы невырожденная);

произвольные СЛАУ с использованием теоремы Кронекера - Капелли методом Гаусса.

Рассмотрим примеры на применение этих двух методов. 1) Предположим, что СЛАУ имеет невырожденную матрицу порядка n.

![]()

,

det

A

≠ 0,

,

,

,

,

,

,

.

.

Правило Крамера. Если главный определитель СЛАУ отличен от нуля (∆ ≠ 0), то СЛАУ имеет единственное решение, которое находится по формуле

![]() ,

(1.1.7)

,

(1.1.7)

Матричный метод. Если матрица СЛАУ невырожденная, то решение СЛАУ может быть найдено по формуле

Х = А-1В, (1.1.8)

где матрица А-1 вычисляется по формуле (1.1.6) либо методом элементарных преобразований.

Пример 1.1.11. Решить СЛАУ

![]()

а) по формулам Крамера;

б) методом обратной матрицы.

Решение. Запишем матрицу системы А, матрицу-столбец неизвестных x и матрицу-столбец свободных членов В:

,

,

,

.

.

а)

,

,

,

,

,

,

,

,

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

б) воспользуемся формулой X = А-1В, где матрица А-1 вычислена в примере 1.1.9:

.

.

Таким

образом,

,

или

,

или

.

.

Предположим, что матрица СЛАУ имеет размерность m x п. В этом случае СЛАУ имеет вид

Запишем

расширенную матрицу системы

![]() :

:

.

.

Теорема Кронекера - Капелли. Система линейных алгебраических уравнений совместна тогда и только тогда, когда ранг расширенной матрицы системы равен рангу матрицы системы.

Для решения произвольных СЛАУ применяется метод Гаусса. Сущность метода состоит в том, что расширенная матрица СЛАУ приводится к ступенчатому виду.

Пример 1.1.12. Решить систему

![]()

В этой системе m = 3 - количество уравнений; n = 4 - количество неизвестных.

Решение. Запишем расширенную матрицу системы А и преобразуем ее к ступенчатому виду:

.

.

![]() ,

,

![]() .

реме Кронекера - Капелли СЛАУ совместна.

Укороченная СЛАУ имеет вид

.

реме Кронекера - Капелли СЛАУ совместна.

Укороченная СЛАУ имеет вид

![]()

В качестве базисных неизвестных выберем неизвестные x1 и х2, а неизвестные х3, х4 примем за свободные, полагая х3 = С1, х4 = С1. Тогда СЛАУ может быть записана в виде

![]()

Отсюда

находим

![]() ,

,

![]()

и окончательно получим

![]()

![]() .

.

Пример 1.1.13. Решить систему

![]()

Решение.

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

Система

линейных алгебраических уравнений

несовместна.

.

Система

линейных алгебраических уравнений

несовместна.

Замечание. Однородные СЛАУ всегда совместны, т. к. ранги расширенной матрицы системы и матрицы системы совпадают.