- •«Саратовский областной базовый медицинский колледж»

- •Саратов

- •Введение

- •Классификация инфекционных болезней.

- •Общая патология инфекционных болезней.

- •Основы эпидемиологии.

- •Контрольно-оценочный материал

- •Общие сведения о диагностики заболеваний.

- •Особенности сбора анамнеза.

- •Виды диагностики инфекционных заболеваний.

- •Особенности сбора анамнеза

- •3.Виды диагностики инфекционных заболеваний

- •Контрольно-оценочный материал Вопросы для фронтального опроса

- •2.Этиотропная терапия

- •3.Антибиотикотерапия

- •4.Патогенетическая терапия

- •5.Методы интенсивной терапии и реанимации

- •2.Воздействие на первое звено эпидемиологического процесса – источник инфекции

- •3.Воздействие на второе звено эпидемиологического процесса – механизм передачи возбудителя

- •4.Воздействие на третье звено эпидемиологического процесса – восприимчивое население

- •Искусственный пассивный иммунитет

- •Устройство санитарно – противоэпидемический режим инфекционной больницы (отделения).

- •Контрольно-оценочный материал

- •Лекция 6

- •Основные вопросы лекции

- •2.Режим питания и номера столов в зависимости от инфекционного заболевания

- •3.Профилактика внутрибольничного заражения

- •4.Особенности ухода при различных инфекционных болезнях

- •2.Первая медицинская помощь при дифтерийном крупе

- •3.Первая медицинская помощь больному столбняком

- •2.Эпидемиология. Патогенез

- •3.Клиника. Лечение

- •4.Диагностика. Осложнения

- •Сальмонеллёз человека

- •3.Клиника, диагностика и лечение сальмонеллеза

- •Лечение

- •Диагностика

- •Профилактика

- •4.Пищевые токсикоинфекции. Этиология. Эпидемиология

- •Исторические данные пищевых токсикоинфекций

- •Этиология пищевых токсикоинфекций

- •Эпидемиология пищевых токсикоинфекций

- •Патогенез и патоморфология пищевых токсикоинфекций

- •5.Клиника пти, диагностика, лечение Клиника пищевых токсикоинфекций

- •Диагноз пищевых токсикоинфекций

- •Дифференциальный диагноз пищевых токсикоинфекций

- •Лечение пищевых токсикоинфекций

- •Профилактика пищевых токсикоинфекций

- •6.Ботулизм. Этиология. Особенности эпидемиологии

- •Историческая справка

- •Классификация

- •Этиология

- •Эпидемиология

- •Патогенез и патоморфология

- •7.Клиника, диагностика, лечение ботулизма Клиническая картина

- •Диагностика Методы диагностики

- •Критерии диагноза

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение Алгоритм лечения больных

- •Общее лечение

- •Лечение антитоксической сывороткой

- •Профилактика заболеваний и отравлений

- •Прогноз

- •1.Шигеллез. Этиология.

- •3.Клиническая картина, диагностика шигеллеза.

- •4.Лечение шгеллеза, осложнения. Прогноз. Профилактика.

- •5.Холера. Этиология.

- •Этиология

- •6.Эпидемиология, патогенез холеры. Эпидемиология

- •Патогенез

- •7.Клиническая картина холеры. Клиническая картина

- •Лёгкая степень

- •Среднетяжёлая степень

- •Тяжёлая степень

- •Степени обезвоживания

- •8.Лечение холеры. Возможные осложнения. Прогноз. Профилактика.

- •Дифференциальный диагноз

- •Лечение

- •Профилактика

- •Прогноз

- •Ротавирусы

- •2. Эпидемиология и патогенез ротавирусных инфекций

- •Развитие болезни

- •Патологическая анатомия

- •3. Клиника, диагностика, лечение, прогноз, профилактика ротавирусных инфекций Клиническая картина

- •Лечение

- •Профилактика

- •Прогноз

- •4. Эшерихиозы. Этиология

- •5.Клиника, леченеие, диагностика, прогноз, профилактика эшерихиозов Клиническая картина

- •Лечение

- •Профилактика

- •2.Острые вирусные гепатиты

- •3.Клиническая картина вирусных гепатитов

- •4.Диагностика вирусных гепатитов

- •5.Лечение вирусных гепатитов

- •6.Хронические вирусные гепатиты Хронический Вирусный Гепатит в.

- •Хронический Вирусный Гепатит с.

- •Хронический Вирусный Гепатит Дельта (д).

- •7.Лечение хронических вирусных гепатитов

- •Общие сведения

- •История Происхождение

- •Открытие

- •2. Классификация

- •Родственные вирусы

- •Разновидности вич

- •Строение вириона

- •Группы риска

- •Патогенез

- •4.Стадии инфекционного процесса. Диагностика

- •Диагностика

- •5.Терапия

- •6. Эпидемиология и профилактика

- •Глобальная эпидемиология

- •Эпидемиология в России

- •Эпидемиология в других странах

- •Передача вируса

- •Вирус гриппа

- •Распространение

- •2.Патогенез. Клиническая картина

- •Патологическая анатомия

- •Клиническая картина

- •Осложнения гриппа

- •3.Лечения гриппа, диагностика, прогноз, профилактика Лечение

- •Иммуно-стимулирующие препараты

- •Противовирусные препараты

- •Ингибиторы нейраминидазы

- •Ингибиторы m2 (амантадины)

- •Препараты интерферона

- •Симптоматическое лечение

- •Неконвенциональное лечение

- •Профилактика осложнений

- •Профилактика

- •4. Орви. Этиология. Эпидемиология. Патогенез

- •Эпидемиология

- •Источник инфекции

- •Передача инфекции

- •Восприимчивость

- •Этиология

- •Патогенез

- •5.Клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика орви Клиническая картина

- •Дифференциальный диагноз

- •Лечение

- •Осложнения

- •Профилактика

- •6.Инфекционный мононуклеоз. Этиология

- •История

- •Эпидемиология

- •Этиология

- •8.Клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика инфекционного мононуклеоза Симптомы

- •Осложнения

- •Лечение

- •2.Эпидемиология. Патогенез

- •3.Клиническая картина менингококковой инфекции

- •5.Осложнения. Прогноз. Профилактика

- •6.Дифтерия. Этиология

- •Возбудитель

- •7.Клиническая картина, диагностика дифтерии,прогноз,профилактика Клиническая картина

- •Классификация дифтерии

- •История

- •Выяснение причины заболевания

- •Поиск лекарственных средств

- •Открытие покоящейся стадии паразита

- •Этиология

- •2.Клиническая картина и диагностика малярии

- •Виды (формы) малярии

- •Противомалярийный иммунитет

- •3.Лечение

- •4.Профилактика

- •Профилактические лекарственные средства

- •Уничтожение комаров

- •Трансгенные комары

- •Разработка вакцины

- •Значение

- •2. Патогенез и патологическая анатомия

- •3. Клиническая картина

- •4. Болезь Брилла

- •5. Лечение. Профилактика

- •6. Вирусные энцефалиты. Этиология

- •7. Эпидемиология. Патогенез вирусных энцефалитов

- •8. Клиническая картина. Лечение. Прогноз. Профилактика

- •Этиология

- •2.Эпидемиология. Патогенез Эпидемиология

- •Патогенез

- •3.Клиническая картина Клиника

- •4.Диагностика. Лечение. Профилактика лептоспироза

- •5.Бруцеллез. Этиология

- •Причины

- •6.Эпидемиология. Патогенез Эпидемиология

- •Патогенез

- •Патологическая анатомия

- •7.Клиническая картина

- •Формы течения

- •8.Диагностика. Лечение, прогноз, профилактика Диагноз

- •Прогноз

- •Лечение

- •Профилактика

- •2. Эпидемиология

- •3. Патогенез

- •4.Клиническая картина. Лечение

- •5. Осложнения. Диференциальная диагностика

- •Внешние признаки

- •3.Возбудители

- •4.Диференциальная диагностика

- •5.Течение. Лечение

- •Лечение Медикаментозное лечение

- •Физиотерапия

- •Хирургическое лечение

- •6.Профилактика. Прогноз

- •Прогноз

- •Возбудитель столбняка

- •2.История История

- •3.Эпидемиология]

- •Пути заражения

- •Механизм воздействия

- •4.Клиническая картина Классификация форм столбняка

- •Клиническая картина

- •5.Осложнения Причина смерти

- •6.Диагностика. Лечение

- •7.Профилактика. Прогноз Профилактика

- •Столбняк в Российской Федерации

- •2.Патогенез. История

- •История

- •3.Эпидемиология

- •Проблематика по континентам и странам

- •4.Клиника. Лечение. Диагностика

- •Периоды болезни

- •Диагностика

- •5.Профилактика. Прогноз Иммунологическая реакция организма на бешенство

- •Профилактика

- •Лечение

- •Лечение с помощью искусственной комы «протокол Милуоки»

- •Абортивная форма бешенства у животных и человека

- •10. Абортивная форма бешенства у животных и человека.

- •11.Лечение с помощью искусственной комы «протокол Милуоки».

- •Происхождение названия

- •2.Этиология. Эпидемиология. Патогенез Возбудитель

- •Эпидемиология

- •Патогенез

- •3.Клиническая картина

- •Кожная форма сибирской язвы

- •Септическая форма сибирской язвы

- •4.Диагностика. Лечение. Прогноз

- •Лечение и профилактика

- •Прогноз

- •История Возникновение чумы

- •Чума в шумеро-аккадской мифологии

- •Чума в Библии

- •Эпидемии чумы в историческое время

- •2.Чума как биологическое оружие

- •3.Прогноз. Инфицирование

- •Инфицирование

- •4.Клиническая картина

- •Клиническая картина

- •5.Диагностика. Лечение

- •Лечение

- •6. Противочумные санитарные мероприятия в рф

- •История открытия болезни

- •2. Симптомы и течение Симптомы и течение

- •3. Распространение

- •4. Этиология

- •5. Лечение. Профилактика Лечение

- •Профилактика

- •Список рекомендуемой литературы.

- •Содержание

- •Приложения

10. Абортивная форма бешенства у животных и человека.

11.Лечение с помощью искусственной комы «протокол Милуоки».

ЛЕКЦИЯ 23

Тема: Сибирская язва

Основные вопросы лекции:

Сибирская язва. История.

Этиология. Эпидемиология. Патогенез

Клиническая картина.

Диагностика. Лечение. Прогноз.

1.Сибирская язва. История

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро (у овец и крупного рогатого скота), остро, подостро и ангинозно (у свиней), преимущественно в карбункулёзной форме — у человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и лёгочная формы).

Происхождение названия

Сибирская язва, известная с древнейших времен под названиями «священный огонь», «персидский огонь» и др., неоднократно упоминалась в сочинениях античных и восточных писателей и учёных. Подробное описание клиники этой болезни было сделано французским врачом Мораном в 1766 году. В дореволюционной России ввиду преимущественного распространения в Сибири это заболевание получило название сибирской язвы, когда русский врач Андреевский (1788 г.) описал в сочинении «О сибирской язве» крупную эпидемиюэтой инфекции в западносибирских губерниях, а в опыте самозаражения установил идентичность сибирской язвы животных и человека и доказал возможность её передачи от животных к людям.

2.Этиология. Эпидемиология. Патогенез Возбудитель

Основная статья: Bacillus anthracis

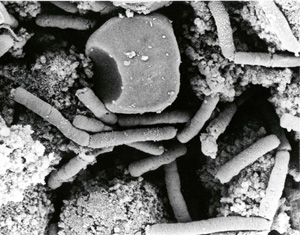

Бактерии сибирской язвы

Возбудитель заболевания был почти одновременно описан в 1849—1850 гг. сразу тремя исследователями: Ф. Поллендером, Ф. Брауэллем и К. Давеном. В 1876 г. Р. Кох выделил его в чистой культуре. Из всех патогенных для человека микробоввозбудитель сибирской язвы был открыт первым. Общепринятое на сегодняшний день наименование сибирской язвы — антракс, от др.-греч. ἄνθραξ «уголь, карбункул»: такое название было дано по характерному угольно-чёрному цвету сибиреязвенного струпа при кожной форме болезни.

Возбудитель сибирской язвы — бацилла антрацис (Bacillus anthracis). Она представляет собой крупную спорообразующуюграмположительную палочку размером 5—10 × 1—1,5 мкм. Бациллы сибирской язвы хорошо растут на мясопептонных средах, содержат капсульный и соматический антигены и способны выделять экзотоксин, представляющий собой белковый комплекс, состоящий из вызывающего отёк — повышение концентрации цАМФ, протективного — взаимодействует с мембранами клеток, опосредует активность др. компонентов — и летального — цитотоксический эффект, отёк лёгких — компонентов. Капсула — антифагоцитарная активность.

Сибиреязвенная бактерия вне организма при доступе кислорода воздуха образует споры, вследствие чего обладает большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Споры могут сохраняться годами; пастбище, заражённое испражнениями и мочой больных животных, может долгие годы сохранять сибиреязвенные споры. Вегетативные формы сибиреязвенной палочки быстро погибают при кипячении и воздействии обычных дезинфектантов. При автоклавировании споры при температуре 110 °C гибнут лишь через 40 мин. Сухой жар при температуре 140 °C убивает споры через 2,5—3 ч. Прямые солнечные лучи споры сибирской язвы выдерживают в течение 10—15 суток. Спороцидным действием обладают также активированные растворы хлорамина, горячего формальдегида, перекиси водорода.