- •6. Предмет социальной информатики, основные концептуальные линии социальной информатики. (методичка, стр. 26)

- •7. Концепции социальных информатик (по а.В. Соколову) (методичка, стр. 28)

- •III (начиная с конца 1990-х гг.)

- •15 Развитие киберпространства и формирование новых социально-коммуникационных институтов.

- •1. Модель вещания

- •2. Диалоговая модель

- •3. Консультационная модель

- •4. Регистрационная модель

- •26. Социальные сети, разрушение иерархий, самоорганизация и система социальных институтов и норм. Социальный капитал и «радиус доверия» сети.

26. Социальные сети, разрушение иерархий, самоорганизация и система социальных институтов и норм. Социальный капитал и «радиус доверия» сети.

Источник: методичка (стр. 59) + презентация 14

Социальная сеть понимается как система межличностного взаимодействия. На социальном поле имеются множество наложенных друг на друга социальных сетей — некоторые сети имеют между собой точки пересечения, а некоторые не взаимодействуют. Сеть отличается от иерархии тем, что она основана на разделяемых неформальных нормах, а не на формальных властных отношениях. Сеть, понимаемая таким образом, может сосуществовать с формальной иерархией. Формальные организации могут пересекаться с неформальными сетями различных видов, основанных на покровительстве, землячестве или общей корпоративной культуре. Сеть —это группа индивидуальных агентов, которые разделяют неформальные нормы или ценности, помимо тех, которые необходимы для обычных рыночных операций. Сеть отличается от рынка тем, что ее участники разделяют определенные нормы и ценности. Из этого следует, что экономический обмен внутри сети будет осуществляться на ином основании, чем экономические взаимоотношения на рынке.

Разрушение иерархий. В конце XX века явно наблюдается процесс, как бюрократическая иерархия приходит и упадок и в политике, и в экономике, а ее место занимают менее официальные самоорганизующиеся формы взаимодействия. Политической версией иерархии было авторитарное государство, в котором властью обладают диктатор или небольшая правящая элита. По мнению Фукуямы авторитарные государства претерпевают радикальные изменения начиная с 1970-х годов, а им на смену приходят «если не хорошо функционирующие демократии, то по крайне мере государства, которые готовы допускать высокий уровень политического соучастия населения». Централизованные корпорации терпят неудачи по тем же причинам, что и централизованные и авторитарные государства, – они не справляются с информационными потребностями усложняющегося мира. Важным фактором является то, что с развитием и усложнением экономики информационные потребности управления росли экспоненциально. Для принятия адекватных управленческих решений современная власть нуждается в технологических знаниях, и она вынуждена полагаться на технических экспертов. Подавляющий объем информации, касающейся экономики, по своей природе является местным. Поэтому проблемы, встающие перед большими иерархическими организациями, вовсе не являются тривиальными, и следует ожидать, что передача власти и ответственности в них будет продолжаться и дальше. Однако тогда возникает новая проблема – необходимо координировать действия всех игроков в децентрализованной организации.

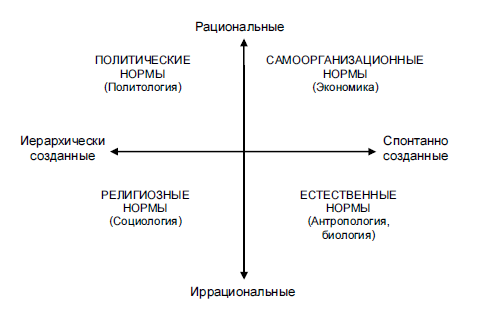

Самоорганизация и система социальных институтов и норм. Фукуяма считает, что следующий глобальный переход («Великий разрыв») от индустриального к постиндустриальному миру также сопровождается трансформацией системы социальных норм – только теперь от формальных к неформальным, что вызывает к жизни процесс формирования самоорганизующихся общественных систем. Социальный порядок чаще всего создается иерархией (т.е. властью), однако есть много примеров спонтанно возникших социальных норм. Фукуяма разделят нормы по двум признакам:

- спонтанности формирования (созданные иерархически или спонтанно)

- степени формализованности (рациональные — иррациональные)

В результате

формируется матрица норм.

Нормы могут возникать как результат иерархического и рационального выбора (пример – создание американской конституции); они могут исходить из иерархического но иррационального источника (пример: десять заповедей в христианстве, которые Моисей получил на горе Синай). Фукуяма приводит примеры спонтанного образования норм: они могут быть результатом рационального выбора, но формироваться спонтанно (англосаксонская правая традиция, нормы рыночной экономики). Примеры спонтанных норм, формируемых на иррациональной основе относятся к социальной антропологии и этнографии (например – разнообразные табу, народные религии и суеверия).

Ф. Фукуяма определил социальный капитал как совокупность неформальных норм, которые способствуют сотрудничеству между двумя и более индивидуумами. Ф. Фукуяма рассматривает различные проявления социального капитала с использованием понятия «радиус доверия», т.е. кругом людей, среди которых действуют совместные нормы. Какое бы значение ни приобрели сети, они будут сосуществовать с формальными иерархиями Это связано с проблемами координации в иерархиях в условиях увеличивающейся сложности экономических отношений.