- •I. Объект, предмет и функции социологии

- •II. Структура и методология социологии

- •III. Становление социологии как науки: о. Конт, г. Спенсер, к. Маркс.

- •IV. Ранняя социологическая классика

- •V. Зрелая классика

- •VI. Общество как целостная, динамично развивающаяся система

- •VII. Культура и общество

- •VIII. Социальная структура и социальная стратификация общества

- •IX. Социальные организации и институты

- •X. Личность и общество

- •XI. Эмпирическое социологическое исследование

VI. Общество как целостная, динамично развивающаяся система

Понятие общества в социологии

В социологическом рассмотрении общество предстает как исторически развивающаяся целостная система отношений и взаимодействий между людьми и их общностями, складывающаяся в процессе их совместной деятельности.

В научной литературе существует немало дефиниций общества. Простейшее из них звучит так: общество — это совокупность людей и их взаимоотношений. В западной литературе обществом чаще всего называют географическое образование, связанное воедино правовой системой и имеющее определенное «национальное лицо»4. Возможно и такое определение: «Общество — это прежде всего такие особого рода отношения между людьми, которые дают им возможность возвыситься всем вместе над своей чисто животной, биологической природой и творить собственно человеческую надбиологическую реальность».

В одном случае общество понимают как большую группу людей, сформировавших общую культуру, в другом — как сложную социальную систему с населяющими ее людьми, в третьем — как социально-политическое объединение, ассоциируемое с какой-то территорией, в четвертом — как продукт межличностных отношений людей, символический аспект социальной коммуникации. Французский социолог Р. Вормс уподобил общество организму, трактуя функции государства, сословий, церкви или денежного обращения наподобие функций головного мозга, мускулатуры, кровообращения в теле человека. Для Г. Зиммеля общество — это «комплекс обобществленных индивидов», сумма тех форм отношений, в силу которых из индивидов возникает общество. Ф. Знанецкий. Дж. Мид, Ч. Кули и Г. Гарфинкель сосредоточились на анализе природы и форм социального взаимодействия, изучали символы, значения, смыслы, шаблоны, которые возникают в процессе общения людей. Главный их тезис: совокупность взаимодействий конституирует общество.

В широком смысле об обществе говорят философы и социологи, но подразумевают несколько различающиеся вещи. В широком философском смысле общество обозначает любую совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей. Общество называют еще второй природой, подчеркивая тем самым, что оно стоит вне естественной природы, не может возникнуть как ее логическое продолжение и не способно функционировать по ее законам. В этом смысле общество — это конкретный этап в историческом развитии какого-либо народа или страны.

В широком социологическом смысле общество — это мировое сообщество, или мировая система, подразумевающая все человечество как целое. О противоположении природе речи здесь не идет. Под мировым сообществом понимается некая планетарная социальная система, объединяющая все население Земли, имеющая наднациональные органы управления, универсальные для всех стран правила политического, экономического и культурного взаимодействия. В таком обществе действуют не внутринациональные, а международные отношения. В узком социологическом смысле под обществом понимают сложно организованную систему взаимодействия людей, имеющую свою структуру и институты. В этом узком смысле общество есть сложная социальная система, целостное образование, основным элементом которого являются люди с их связями, взаимодействием и отношениями, как исторический этап, определенная форма общественного развития (например, первобытное общество, феодальное общество, капиталистическое общество) или конкретное общество в рамках одной страны (французское общество, российское общество, японское общество и т.д.). Общество может означать круг людей, объединенных общностью сословной принадлежности (например, дворянское общество, купеческое общество, крестьянское общество) или каких-либо интересов (потребительское общество, благотворительное общество, спортивное общество, театральное общество и др.). К ним же относятся коммерческие организации, ставящие перед собой общие задачи в сфере хозяйствования и предпринимательской деятельности. Иногда социологи заменяют «общество» термином «социум».

Общество - совокупность людей, объединенных исторически сложившимися формами их взаимосвязи и взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей; характеризующаяся (1) устойчивостью, (2) целостностью, (3) саморазвитием и (4) наличием особых социальных ценностей и норм, определяющих их поведение. Общество - человеческая общность, специфику которой составляют отношения людей друг к другу. Общество есть продукт взаимодействия людей. Общество - целостная система социальных институтов, выполняющих функции регулирования экономических, политических, правовых, духовных (нравственных и иных) отношений.

Следует различать понятия «страна», «государство», «общество».

Страна — часть света или территории, которая имеет определенные границы и пользуется государственным суверенитетом.

Государство — политическая организация данной страны, включающая определенный тип режима власти (монархия, республика), органы и структуру правления (правительство, парламент).

Общество — это социальная организация страны, но также нации, народности, племени. Было время, когда не существовало четких политических или государственных границ, отделяющих одну страну от другой. Стран в привычном смысле слова тогда не было. Целые народы и племена достаточно свободно передвигались в пространстве, осваивая новые территории. Когда процесс переселения народов завершился, появились земли, ограниченные государственным суверенитетом. Таким образом, страны — результат территориального раздела мира.

Основные сферы общественной жизни

Общество функционирует и развивается в качестве единой и целостной системы, в которой органично взаимосвязаны четыре основных подсистемы (сферы жизни общества). Они таковы:

экономическая,

социальная;

политическая;

духовная.

Экономическая сфера — это фирмы, предприятия, заводы, банки, рынки, потоки денег и инвестиций, обороты капитанов и т.п. Иными словами, то, что позволяет обществу имеющиеся в его распоряжении ресурсы (землю, труд, капитал и управление) запустить в производство и создать такое количество товаров и услуг, которые удовлетворят жизненно важные потребности людей — в пище, жилье, досуге и т.п. В экономической жизни общества прямо участвует 50—60% населения, которых называют экономически активным населением: рабочие, служащие, предприниматели, банкиры и др. Косвенно в ней участвует 100% проживающих на данной территории людей, поскольку все мы являемся потребителями товаров и услуг. Пенсионеры уже вышли из производства, а дети в него еще не вошли: они не создают материальных ценностей, но их потребляют. Основу экономической сферы любого общества составляет производство, конечная продукция которого есть национальный доход. Производство характеризуется также технико-экономическим потенциалом, который существует в данный момент в данном обществе. Экономическая сфера выступает в качестве основы общества и всех других сфер, которые «вырастают» из нее. Люди, согласно Марксу, чтобы «делать историю», должны жить, иметь материальные средства жизни. Экономическая сфера представляет собой своеобразный вектор для всех других сфер общественной жизни, эталон, по образцу которого они «строятся».

Социальная сфера жизни общества – ближайшая к экономической сфере и возникающая на ее основе. Человеческое сообщество дифференцировано на множество социальных групп, взаимодействующих между собой и различающихся по следующим критериям: классово-стратификационным, социально-этническим, демографическим, поселенческим, профессиональным и т.д.

Социальная сфера в сравнении с экономической раскрывает новые черты общества как целостности. Так, если в экономической сфере экономические отношения представляют сами по себе общественную форму экономических процессов, то в социальной сфере их определенный аспект – отношения положения людей – интегрированных в функционирование и развитие социально-исторических общностей и социальных групп.

Социальная сфера понимается в двух смыслах: широком и узком — в зависимости от этого охватывает либо все общество, либо какую-то его часть. Необходимо также различать социальную сферу как предмет научного исследования, которым занимаются социологи, и как объект практического вмешательства министерств, ведомств, фондов, учреждений. Социальная сфера в широком смысле будет означать совокупность организаций и учреждений, отвечающих за благосостояние всего населения. В этом случае сюда включают магазины, пассажирский транспорт, коммунальное и бытовое обслуживание (ЖЭКи и химчистки), общественное питание (столовые и рестораны), здравоохранение, связь (телефон, почта, телеграф), учреждения досуга и развлечения (парки культуры, стадионы). В этом своем значении социальная сфера охватывает почти все слои и классы — от богатых и средних до бедных.

Социальная сфера в узком смысле подразумевает только социально не защищенные слои населения (пенсионеры, безработные, малообеспеченные, многодетные, инвалиды) и учреждения, обслуживающие их (органы социальной защиты и социального обеспечения, включая и социальное страхование, как местного, так и федерального подчинения).

Политическая сфера — это президент и аппарат президента, правительство и парламент (в России Федеральное собрание), его аппарат, местные органы власти (губернские, областные), армия, полиция, налоговая и таможенная службы, которые все вместе составляют государство, а также политические партии, не входящие в него. Основная задача государства — обеспечение социального порядка в обществе, улаживание конфликтов между партнерами, например рабочими, профсоюзами и работодателями, учреждение новых законов и слежение за их неукоснительным выполнением всеми структурами, недопущение политических переворотов, защита внешних границ и суверенитета страны, сбор налогов и обеспечение деньгами учреждений социальной и культурной сфер и т.д. Основной вопрос политической сферы — узаконивание способов борьбы за власть и защита таковой, когда она досталась какому-либо классу или группе. Задача партий — выражать многообразие политических интересов различных, часто противоположных, групп населения через установленные законом каналы.

Духовная сфера включает в себя искусство, науку, философию, религию. Она музеи и театры, художественные галереи и научно-исследовательские институты, журналы и газеты, памятники культуры и национальные художественные сокровища и т.д. У этой сферы три главные задачи. Наука призвана открывать новые знания в технической и гуманитарной областях, т.е. создавать авангардные технологии, проекты космических кораблей, расшифровывать старинные тексты, описывать законы Вселенной и т.д. Искусство призвано создавать вненаучные, и именно художественные ценности, хранить их в библиотеках, музеях, выставлять в галереях.

Элементы духовной сферы характеризуются тремя отличительными признаками.

1) они основываются на формах общественного сознания,

2) включают определенные типы духовной деятельности,

3) они суть институционализированные подсистемы общества.

Духовная деятельность осуществляется на обыденном, повседневном и специализированном уровнях, который организационно «отливается» в производство сознания (на первом уровне) и в духовное производство со своей структурой и функциями (на втором уровне). Это понятие сравнительно недавно появилось в отечественной литературе. Духовное производство - это производство сознания в его общественных формах, осуществляемое специализированными группами людей, профессионально занятыми квалифицированным умственным трудом.

Общественное сознание (в виде своих форм) является продуктом духовного производства в его общественных формах (экономическое сознание, политическое сознание, правовое сознание, эстетическое сознание, религиозное сознание, философское сознание и т.д.). Любая форма общественного сознания включает в себя два уровня – общественную психологию (психику) и идеологию (систематизированное выражение группового интереса). Духовная жизнь общества включает наряду с производством сознания (в его общественных формах) также и потребление (освоение) его продуктов (идей, взглядов, учений и т.п.). Формы общественного сознания – это способы самосознания общества и духовно-практического освоения окружающего мира. Их можно также определить как социально необходимые способы построения объективных мыслительных форм, вырабатываемые в ходе многообразной деятельности людей по преобразованию и изменению мира. Они историчны по своему содержанию, как историчны порождающие их общественные связи и отношения8.

Взаимодействие этих четырех подсистем составляет первый системообразующий ярус сложно структурированной системы общества. Но общество не может быть безличностным, в нем всегда взаимодействуют люди, являющиеся субъектами социальных процессов и взаимодействий, создающие своими активными действиями не только определенные, жизненно необходимые им блага (продукты питания, одежду, жилища, транспортные средства, художественную литературу, музыкальные произведения и т.п.), но и само общество, его структуру и особенности.

Сферы общества |

Деятельность людей и отношения между ними |

Учреждения (организации) |

Экономическая сфера |

Производство, распределение и потребление материальных благ и соответствующие отношения |

Заводы, фирмы, банки, рыки и др. |

Социальная сфера |

Отношения между классами, сословиями, нациями, профессиональными и возрастными группами, деятельность по обеспечению социальных гарантий |

Коммунальные службы, система здравоохранения, социального обеспечения, образования, предприятия связи, досуга и др. |

Политическая сфера |

Отношения между гражданским обществом и государством, между государством и политическими партиями |

Государство, парламент, правительство, судебная система, партии и др. |

Духовная сфера |

Отношения, возникающие в процессе создания духовных ценностей их сохранения, распространения, потребления |

Учреждения науки, театры, музеи и т.д. |

Основные подсистемы - сферы общественной жизни

При всей своей устойчивости и целостности система общества не остается раз и навсегда данной в процессе исторического развития. В процессе такого развития общество проходит различные этапы, порождающие различные типы общественного устройства. Поэтому важное значение имеет типология общества. В середине XIX века К. Маркс предложил свою типологию общества, которая исходит из первенствующей роли способа производства в определении сущности общественно-экономической формации, которая, в свою очередь, обусловливает тип общества:

первобытно-общинный;

рабовладельческий;

феодальный;

капиталистический;

коммунистический.

Структура социальной системы, по Парсонсу, включает в себя четыре независимые переменные. Ценности (функция сохранения и воспроизводства образца), нормы (интегративная функция), коллективы (целедостиженческая функция) и роли индивидов (адаптивная функция)9.

Общество (по Парсонсу)

Подсистемы |

Структурные компоненты |

Основная функция |

Социетальное сообщество Фидуциарная (культурная) подсистема Политика Экономика |

Нормы

Ценности Коллективы Роли |

Интеграция

Воспроизводство образца Целедостижение Адаптация |

Социетальное сообщество – это, по Парсонсу – коллективы с определенными нормами (государственные органы, правовые институты, другие общественные инстанции), регулирующие поведение индивидов, обеспечивающие их лояльность по отношению к обществу в целом. В системе норм, которые управляют лояльностями, права и обязанности различных коллективов должны быть согласованы не только между собой, но и с легитимными основаниями порядка в целом10.

Под фидуциарной (культурной) подсистемой имеются в виду институты, занимающиеся генерализацией ценностей (семья, учебные заведения). Их главная функция – воспроизводство и поддержание существующих в обществе культурных образцов.

Политическая подсистема мобилизует коллективы и ресурсы для достижения определенных общественных целей. Функция целедостижения выражает потребность всех обществ устанавливать цели, на которые направляется социальная активность.

Экономическая подсистема создает условия для регулирования трудовых ресурсов, их включение в производство. Прежде всего, через роли, выполняемые индивидами в экономической жизни, осуществляется функция адаптации. Для эффективного функционирования общества в целом особое значение имеет решение проблемы по обеспечению людей необходимым уровнем материальных благ.

Типология обществ

Социология возникла как теория современного общества. Поэтому полное представление о современности дает вся западная теоретическая социология, в совокупности различных подходов и концепций.

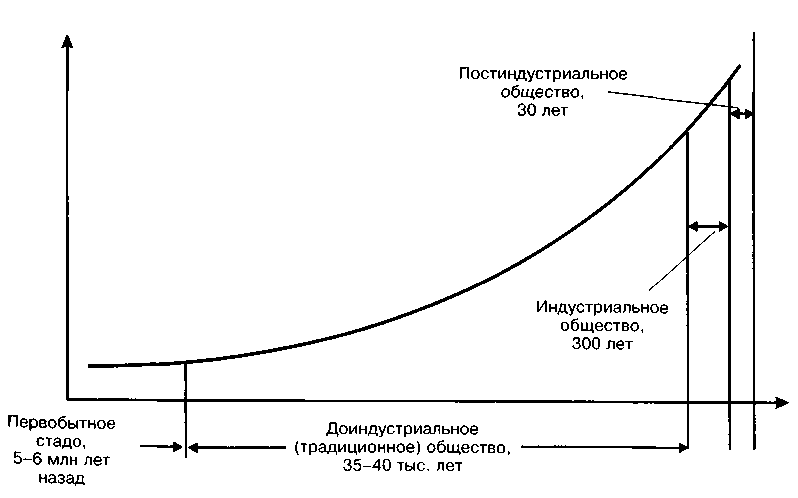

Во второй половине XIX - начала XX века трудами О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, А. Тойнби и других социологов утверждается идея о двух основных этапах общества: традиционном (военном) и индустриальном (промышленном). Во второй половине XX века в западной социологии работами А. Белла, Р. Арона, Ж. Фурастье, Дж. Гэлбрейта и др. создана трехступенчатая типология обществ. В этой теоретической конструкции выделяются три типа общества: аграрно-ремесленное, индустриальное и постиндустриальное.

Если интегрировать приведенные классификации в единую картину социальной динамики, то мы получим четырехэтажную панораму развития типов обществ: первобытное (архаичное), аграрно-ремесленное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).

Особенности современного (модерного) типа социальных отношений, которые обычно определяют как индивидуалистические, состоят в следующем:

1. Личное, индивидуализированное существование индивида в обществе, выделенная персональность. Освобождение от всех форм личной зависимости.

2. Приоритет формальных, рациональных, безличностных отношений (правовых, товарно-денежных).

3. Более высокий уровень идентичности личности - классовая, национальная, гражданская (гражданство как гарантия прав и свобод личности).

4. Универсализация ценностно-нормативной системы и системы социального контроля, который осуществляется преимущественно через механизмы права, а не межличностного взаимодействия.

5. Достижительский характер социальных статусов и социального неравенства (общество индивидуального достижительства, где статус личности определяется главным образом не аскриптивными признаками, а реальными успехами).

В основе концепции постиндустриального общества лежит разделение всего общественного развития на три этапа: 1) Доиндустриальное — определяющей являлась сельскохозяйственная сфера, главные структуры — церковь, армия. В доиндустриальном обществе большинство занятого населения трудится в аграрном секторе (сельском хозяйстве); здесь 3/4 занятого населения — работодатели, самонанятые или занятые семейным трудом. В доиндустриальном обществе базисом системы производства являлась не индустрия, а система ручного ремесла, основанная на семейном труде. Она характерна для средневековой Европы.

2) Индустриальным считается общество, где подавляющая часть людей (3/4 занятого населения) трудится в промышленности (индустрии). Главные структуры — корпорация, фирма. В 1990-е гг. 70—90% российских предпринимателей являлись не производителями, а посредниками. А когда основная часть коммерсантов занимается торговлей, такая историческая фаза развития капитализма в данной стране называется стадией торгового капитализма. Через нее нельзя перепрыгнуть. Торговым капитализмом на стадии первоначального накопления «переболели» все страны. Она неизбежна и проходит грубо, воровато, цинично. Она была такой и в Европе, и в Латинской Америке, и в России.

3) Постиндустриальное — определяющим являются теоретические знания, главная структура — университет, как место их производства и накопления. В постиндустриальном обществе большинство занятого населения трудится не в промышленности, а в сфере обслуживания и информации. Одним из признаков наступления постиндустриального общества служит феминизация общественного производства — возрастание доли женщин в трудовых ресурсах. Подобный процесс наблюдается в США, России, Японии, Швеции, Германии и других странах. В 1940 г., например, в США только 28 из каждых 100 работающих были женщины, к 1947 г. их число выросло до 36, а теперь из каждых 100 занятых — 44 женщины.