- •Тема 1 :Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий

- •1.1.Введение.

- •1.2. Законодательство Украины о расследовании и учете причин несчастных случаев на производстве.

- •1.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев и аварий на производстве.

- •1.4. Методика расследования причин несчастных случаев на производстве.

- •1.5. Оформление документов расследования причин несчастных случаев на производстве.

- •1.6.Специальное расследование

- •Тема 2: пожарная безопасность

- •Тема 3:Обеспечение электробезопасности на производстве

- •3.1. Введение.

- •3.1. Введение.

- •Тема 4: Управление охраной труда

- •Глава 2 " Коллективный договор".

- •Тема 5: Аттестация рабочих мест по условиям труда

- •5.1.Введение...........................................................................................................

- •5.1.Введение

- •Тема 6 : Понятие об охране труда.

- •Тема 7: социальное страхование

- •Тема 8: Психология безопасности. Организация безопасной деятельности

- •8.1. Введение.

- •8.1.Введение.

Тема 8: Психология безопасности. Организация безопасной деятельности

8.1. Введение.

8.2. Психология безопасности.

8.2.1. Из истории спецкурса психологии безопасности труда.

8.2.2. Психология труда.

8.2.3. Психофизиологическая сущность и структура трудовой деятельности.

8.2.4. Факторы деятельности, вызывающие утомление.

8.2.5. Характеристика эмоциональных состояний оператора.

8.2.6. Примеры получения исходной информации для выявления структуры деятельности.

8.2.7. Наблюдение за ходом трудового процесса и поведением специалистов.

8.2.8. Распределение информации между воспринимающими каналами человека - оператора.

8.3 Организация безопасной деятельности.

8.3.1. Проблемы возникающие при организации безопасной деятельности.

8.3.2. Особые психические состояния.

8.3.3.. Чрезмерные формы психического напряжения.

8.3.4 Производственные психические состояния.

8.3.5. Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм.

8.3.6. Классификация опасных и вредных производственных факторов.

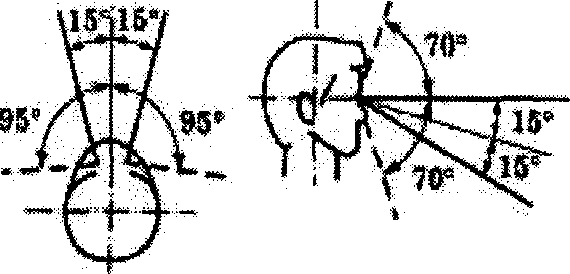

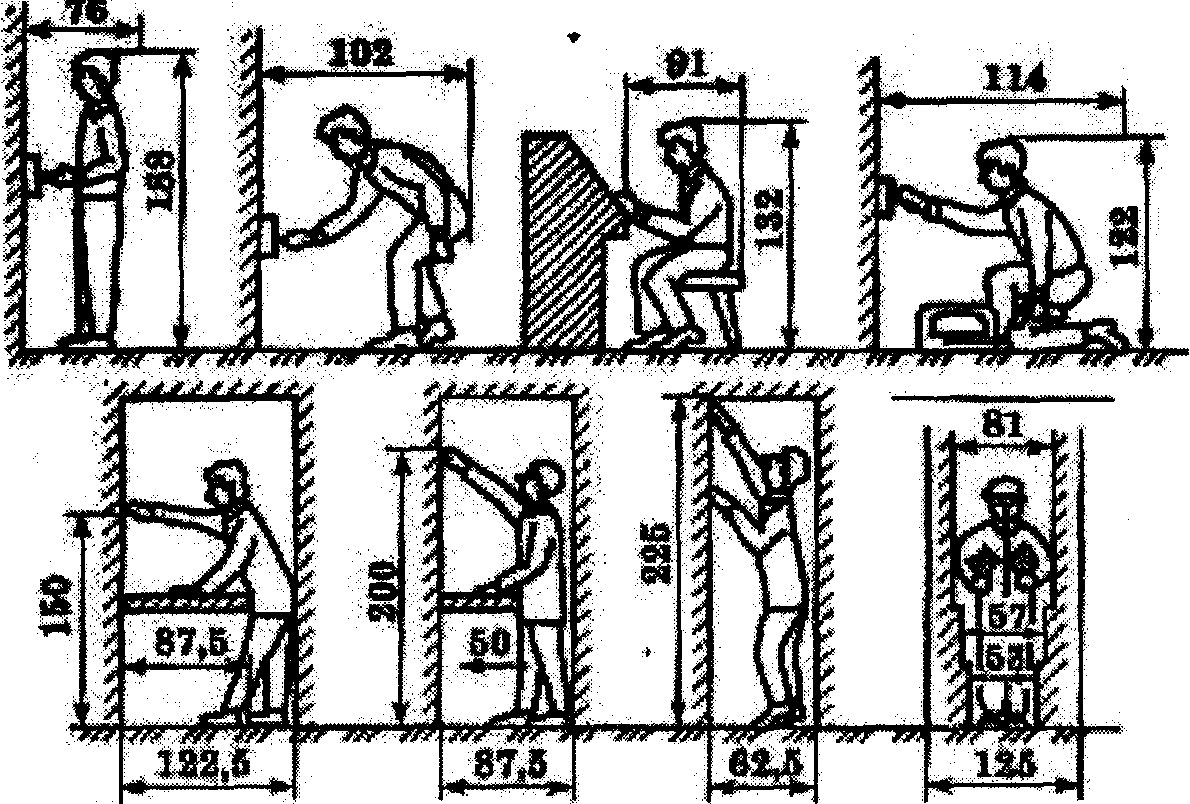

8.3.7. Антропометрические, сенсомоторные и энергетические

характеристики человека.

8.4 Некоторые основные отличия редакции Закона Украины "Об охране труда" 2002 и 1992 годов.

8.5. Заключение.

8.1.Введение.

Охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, психофизические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Функциями охраны труда являются исследования санитарии и гигиены труда, проведение мероприятий по снижению влияния вредных факторов на организм работников в процессе труда. Основным методом охраны труда является использование техники безопасности. При этом решаются две основные задачи: создание машин и инструментов, при работе с которыми исключена опасность для человека, и разработка специальных средств защиты, обеспечивающих безопасность человека в процессе труда, а также проводится обучение работающих безопасным приемам труда и использования средств защиты, создаются условия для безопасной работы. Создание безопасных условий работы - это неотъемлемая часть социально-экономического развития государства, составляющая государственной политики, национальной безопасности и государственного строительства, одна из важнейших функций органов исполнительной власти, местных государственных администраций, исполнительных органов, предприятий. Практически с 1991 по 1995 год на Украине была сформирована законодательная база по вопросам охраны труда. В это время был издан Закон Украины "Об охране труда", внесены изменения и дополнения к Кодексу законов о труде Украины. Издано Постановление Кабинета Министров Украины "О создании Национального Совета по вопросам безопасной жизнедеятельности населения", образована государственная служба по охране труда и прочие мероприятия и документы, которые образовали базу, на которой дальше была построена общегосударственная система по охране труда Украины. Впервые за всю историю существования государства трудящиеся получили защиту, соответствующую действительности своего здоровья во время работы на производстве. Современное производство характеризуется наличием разнообразных энергетических систем с опасными для окружающей среды и человека факторами, сложными технологическими системами со значительным количеством подвижных и режущих элементов, высокими уровнями загазованности и пыли. Даже обычная работа в бухгалтерии или в научном отделе уже становится опасной для здоровья. При этом используются компьютеры, факсы, ксероксы и прочие приборы, без которых современная профессиональная деятельность невозможна, но все они несут высоко опасные факторы для человека, которые в соответствующих условиях влияют отрицательно. В высших учебных заведениях готовят будущих руководителей производства, и от качества этой подготовки зависит безопасность производства и жизнь многих людей. Ответственность за порученное инженеру дело требует от специалиста, и в особенности, руководителя, знание вопросов, связанных с обеспечением безопасных и комфортных условий работы на соответствующем уровне. Ошибки в выполнении этой задачи могут стоить ему финансовой или административной ответственности, а при определенных обстоятельствах - уголовной.

8.2.1Из истории спецкурса психологии безопасности труда.

До недавних пор на многих отечественных предприятиях охране труда уделялось очень мало внимания. В советскую эпоху к этому вопросу относились достаточно формально, однако в ту пору многие аспекты безопасности успешно усваивались на обязательных и достаточно частых занятиях по гражданской обороне. Специальные исследования в СССР и за рубежом показывали, что от 60 до 90 % травм в промышленности и на транспорте происходило в связи с запоздалыми или ошибочными действиями человека.

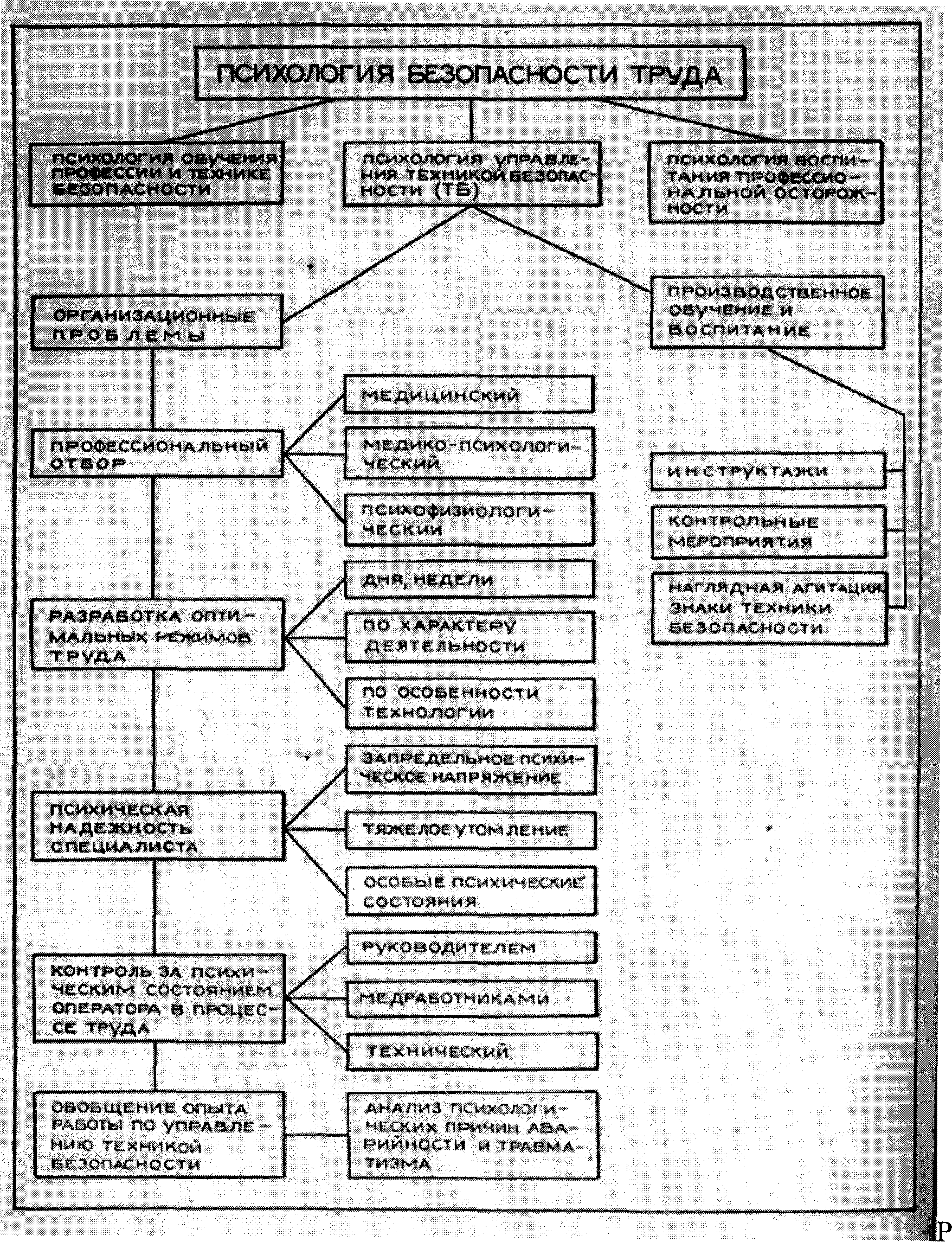

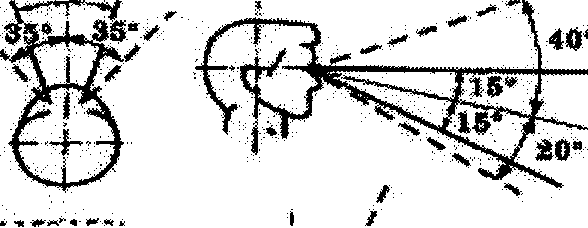

Проведенное в 1976—1979 гг. в Ленинградском политехническом институте им. М.И. Калинина изучение причин аварий в энергосистемах позволило установить, что от 7 до 36 % их в месяц происходило по вине обслуживающего персонала. Психологический фактор, хотя и частично, прослеживался в 73 % названных случаев. В указанном институте большое значение придавалось разработке и внедрению в практику методов психологического обеспечения безопасности труда. С этой целью с 1980 г. введен в программу повышения квалификации преподавателей охраны труда курс психологии безопасности труда, состоящий из 24 лекционных часов и заключительного семинарского занятия. Основная цель этого курса была — познакомить инженеров-организаторов производства с принципами выработки у своих подчиненных установки на соблюдение требований техники безопасности труда. Рис. 1. Эти требования диктовались производственными условиями и особыми психическими состояниями человека, ведущими к аварийности и травматизму. Рассматривая причины роста травматизма в связи с человеческим фактором, отмечалось, что развитие техники опережало организационно-психологические мероприятия по защите человека от ее опасных и вредных воздействий. Распространение технических средств в промышленности и сельском хозяйстве и отсутствие необходимой информации о мерах предосторожности при работе с ними, а также недостаток соответствующего воспитания порождало, особенно у молодежи, недооценку технических факторов травматизма. В связи с этим остро вставали задачи обобщения опыта организации службы безопасности труда на производстве, совершенствования структуры комплекса «человек — машина», специального обучения и воспитания работающих и на этой основе создания эффективных методов и форм управления безопасностью производственных систем. Приведение в жизнь единой научно-технической политики связывалось с централизацией управления производством, а следовательно, с возрастанием цены ошибки оператора (экономического ущерба при аварии) и, соответственно, требований к обеспечению безопасности труда. Вот почему в число центральных тем курса входила проблема психической надежности оператора. Известно, что ошибочные или несвоевременные действия оператора в связи с изменившимся психическим состоянием могут вести к авариям, травматизму и гибели людей на производстве. Проблема психической надежности оператора логически увязывалась с другими темами (методика воспитания производственной осторожности, ритмы и работоспособность, профессиональный отбор специалистов и др.). При этом методологически правильно подчеркивалась роль личности, ее социальной направленности, степень профессиональной обученности, ее индивидуальные и типологические особенности для решения проблем безопасности труда, а затем подробно рассматривались психические процессы, свойства и состояния человека.

Положительный опыт преподавания психологии безопасности труда на курсах повышения квалификации преподавателей охраны труда позволил сделать вывод:

:: : ^ ^СРисЛ. что чтение этого курса необходимо для всех потоков преподавателей технических вузов, повышающих свою квалификацию, студентов технических вузов, а для ряда специалистов, которым предстояло заниматься вопросами организации производства, изложение этих вопросов должно быть расширенным и целенаправленным. Введение курса психологии безопасности труда в технических вузах не только могло повысить уровень практической подготовки специалистов, но и позволял ассимилировать опыт исследований в этой области и развить исключительно важный раздел психологии труда.

8.2.2.Психология труда.

"Каждому человеку, без какой либо дискриминации, гарантируется равная оплата за равный труд"

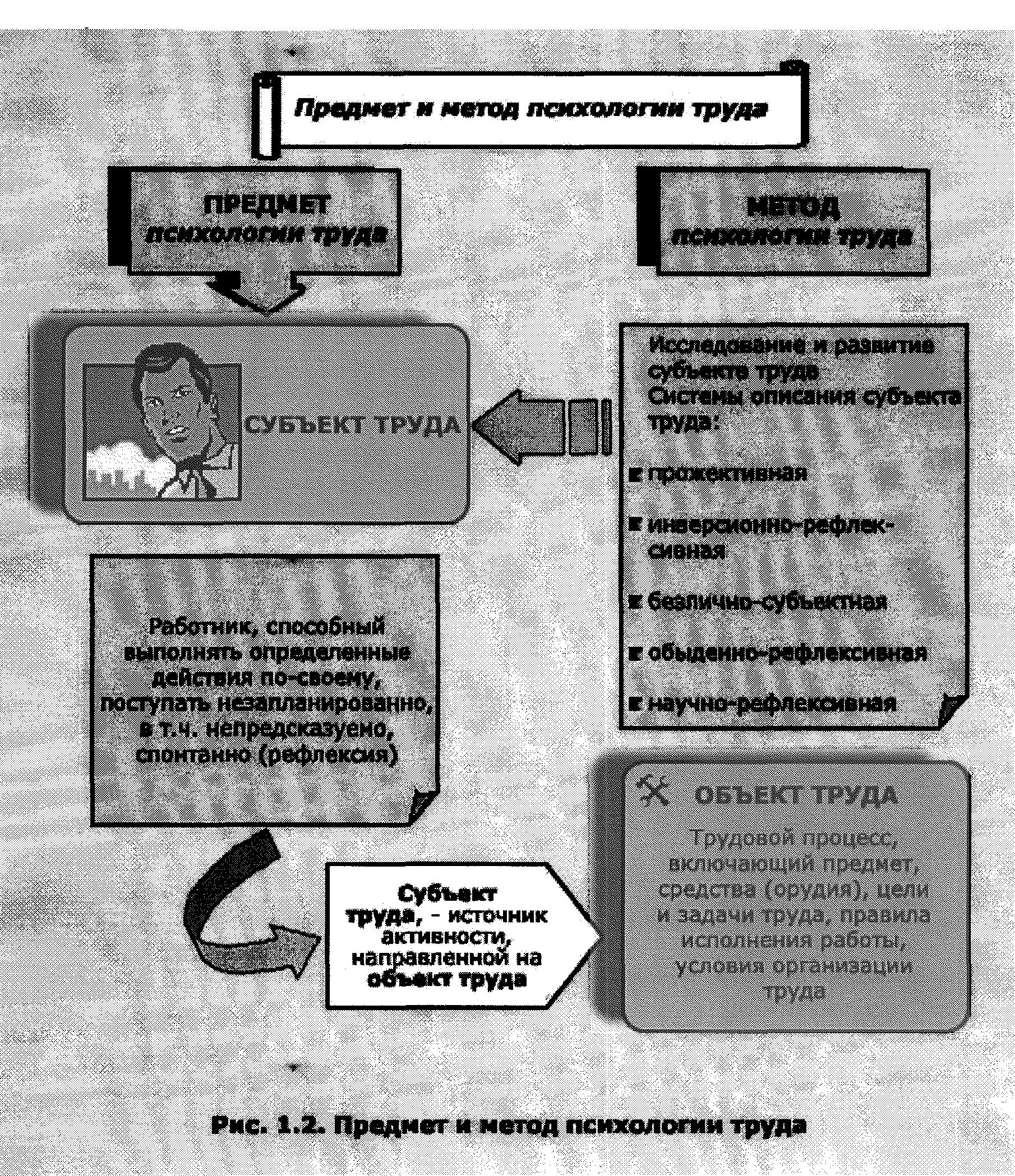

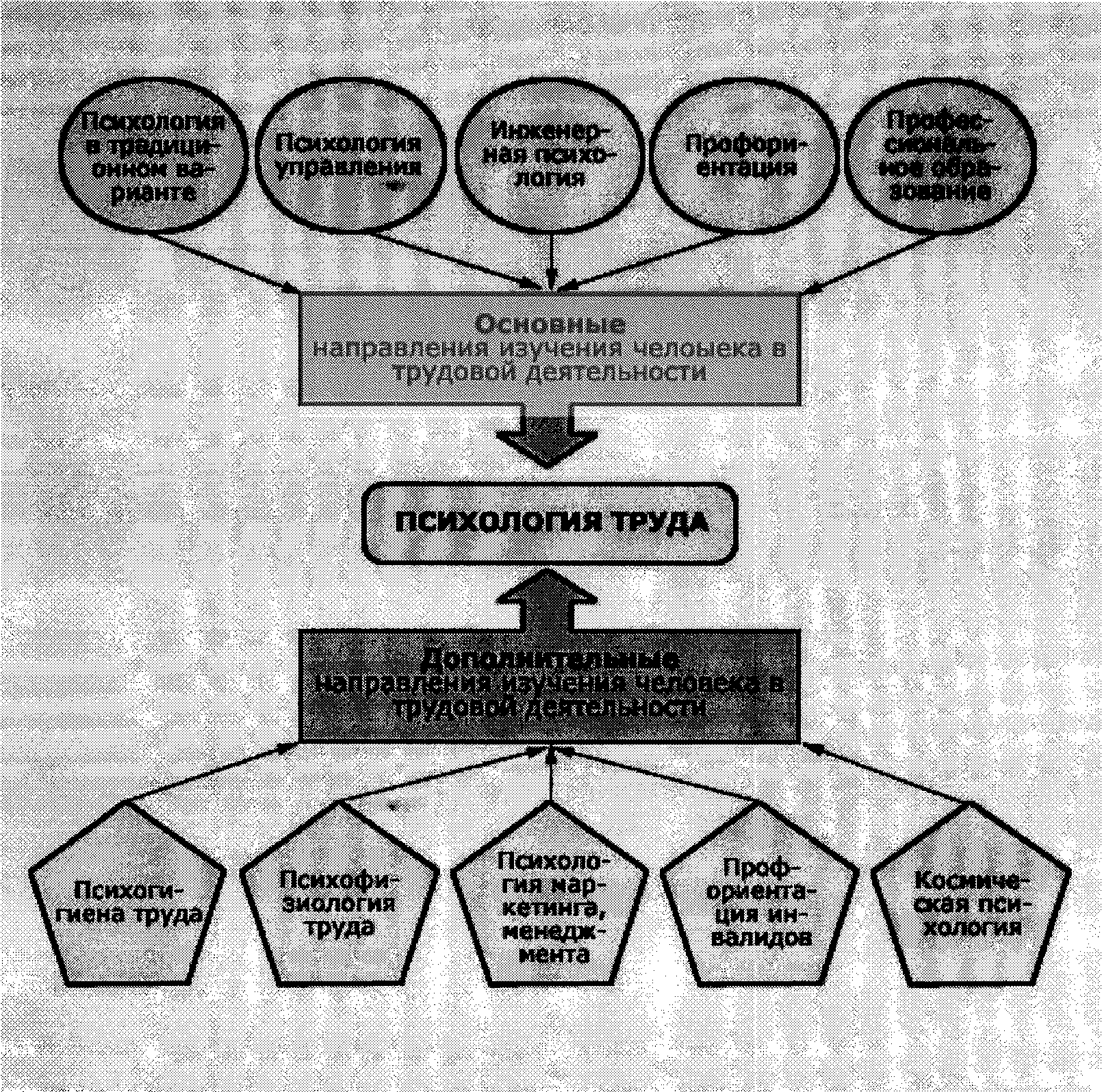

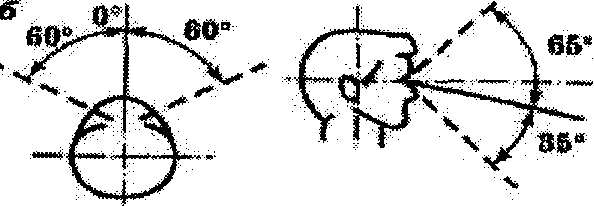

Психология труда — область психологии, изучающая закономерности проявления и формирования в труде различных психологических механизмов. Выделяются следующие основные направления исследований: рационализация труда и отдыха, динамика работоспособности, формирование профессиональной мотивации и профессиональной пригодности, оптимизация отношений в трудовых коллективах. В качестве методов используются естественный и лабораторный эксперимент, наблюдение, интервью, анкетные обследования, тренажеры, трудовой метод изучения профессий. Рис 1.2.

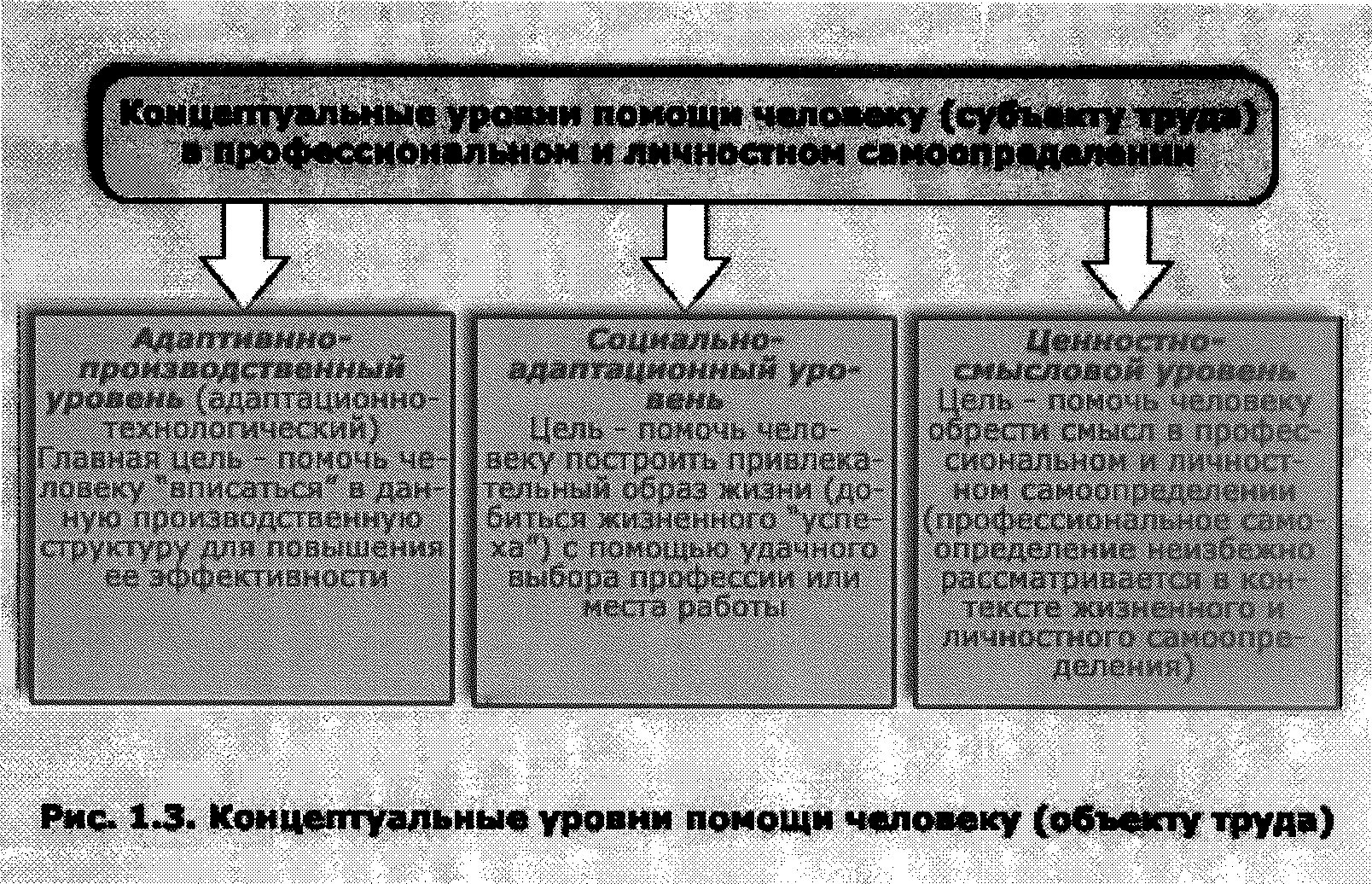

В соответствии с представленным выше пониманием предмета и метода психологии труда можно условно выделить различные концептуальные уровни помощи человеку (развивающемуся субъекту труда) в профессиональном и личностном самоопределении. Рис. 1.3.

с самых различных сторон и с использованием своих особых специфических методов изучают: физиологи, социологи, философы, психологи, технологи, юристы, врачи, дизайнеры... почти все. Таким образом, психология труда - это лишь часть разнообразных знаний о труде. Поэтому возникают сложнейшие проблемы: 1) психология самостоятельно не в состоянии полностью познать такое глобальное явление культуры, как труд; 2) отсюда возникает

Комплексное изучение человека в труде.

Для обозначения общего направления, посвященного изучению трудовой деятельности, используется термин "эргономика" как комплексное изучение человека в труде (на стыке разных наук). Это изучение многообразной системы "человек-коллектив-машина-среда-социум-культура-природа", которую часто и обозначают как "эргономическая система". Например, уже более конкретные направления изучают и более конкретные системы, в частности, инженерная психология в своем традиционном варианте рассматривает систему "человек- машина", организационная психология изучает систему "человек-коллектив (организация)" или же систему "руководитель-подчиненный" и т.п.

Термин "эргономика" (греч. ег§оп - работа + потиз - закон) был принят в Англии в 1949г., когда группа английских ученых положили начало организации

Эргономического исследовательского общества. В СССР в 20-е годы предлагался термин "эргология", а в настоящее время принят английский термин.

Рис, 1.4. Основные и дополнительные разделы психологии труда

Эргономика относится к тем наукам, которые можно различать по предмету и специфическому сочетанию методов, применяемых в них. Она в значительной мере использует методы исследований, сложившиеся в психологии, физиологии и гигиене труда. Проблема состоит в координации различных методических приемов при решении той или иной эргономической задачи, в последующем обобщении и синтезировании полученных с их помощью результатов. В ряде случаев этот процесс приводит к созданию новых методов исследований в эргономике, отличных от методов тех дисциплин, на которые она возникла.

Эргономика так или иначе связана со всеми науками, предметом исследования которых является человек как субъект труда, познания и общения. Ближайшей для неё отраслью психологии является инженерная психология, задачей которой является изучение и проектирование внешних средств и внутренних способов трудовой деятельности операторов. Эргономика не может абстрагироваться от проблем взаимосвязи личности с условиями, процессом и орудиями труда, которые являются предметом изучения психологии труда. Она тесно связана с физиологией труда, которая является специальным разделом физиологии, посвященным

изучению изменений функционального состояния организма человека под влиянием его рабочей деятельности и физиологическому обоснованию научной организации его трудового процесса, способствующей длительному поддержанию работоспособности человека на высоком уровне. Эргономика использует данные гигиены труда, которая является разделом гигиены, изучающей влияние производственной среды и трудовой деятельности на организм человека и разрабатывающей санитарно-гигиенические мероприятия по созданию здоровых условий труда. Эргономика по природе своей занимается профилактикой охраны труда, под которой подразумевается комплекс правовых, организационных, технических, экономических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работающих.

Эргономический подход к изучению трудовой деятельности не дублирует исследований, проводимых в сфере психологии, физиологии и гигиены труда, но опирается на них и дополняет их.

Комплексный подход, характерный для эргономики, позволяет получить всестороннее представление о трудовом процессе и тем самым открывает широкие возможности его совершенствования. Именно эта сторона эргономических исследований представляет особую ценность для научной организации труда, при которой практическому внедрению конкретных мероприятий предшествует тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения, а сами практические меры базируются на достижения современной науки и передовой практики.

8.2.3.Психофизиологическая сущность и структура трудовой деятельности.

С позиций эргономики трудовая деятельность рассматривается как процесс преобразования информации и энергии, происходящей в системе "человек - орудие труда - предмет труда - окружающая среда". Следовательно, эргономические исследования рекомендации должны основываться на выяснении закономерностей психических и физиологических процессов, лежащих в основе определенных видов трудовой деятельности, с предметом труда и окружающей физико-химической и психологической средой.

В последние годы много новых идей возникло в связи с рассмотрением трудовой деятельности как процесса взаимодействия человека с машиной и более сложными системами управления. Некоторые из этих идей конструктивны в смысле перехода от качественных к структурно-количественным представлениям в разработке теории деятельности. Значительный вклад в понимание психофизиологического содержания трудовой деятельности внесли исследования по физиологии труда.

Деятельность - это реализация личностных свойств человека. Эти свойства имеют также определенную структуру, рассматриваемую в теориях личности. Окружающая среда и сама деятельность могут приводить к изменению состояния человека. Процесс длительности регулируется не только внутренними, но и внешними факторами, к которым относятся взаимодействующий субъект (или коллектив) и сам предмет труда. В качестве взаимодействующего компонента деятельности может выступать и орудие труда, если оно относится к классу автоматических устройств.

В более формализованном виде трудовую деятельность можно представить как динамическую структуру, осуществляющую преобразование информации и энергии. Работающий человек имеет трудовую цель, т.е. субъективную модель состояния предмета труда, в которое необходимо перевести этот предмет из исходного состояния посредством трудовых - информационных и энергетических воздействий. Эти воздействия человек может осуществлять непосредственно на предмет труда или через промежуточное устройство - орудие труда. При этом человек воспринимает информацию через сигналы от предмета труда, промежуточного устройства и среды. Цель труда у человека формируется на основе мотивов, потребностей, установок (своих или получаемых извне). Воспринимаемая и извлекаемая из памяти информация преобразуется по одному из тех типов переработка информации человеком: прямого замыкания (прямая, закрепленная ассоциативная связь, автоматизированное действие), репродуктивного мышления (принятие решения путем пошагового преобразования информации по известным правилам), продуктивного (или творческого) мышления. С помощью этих преобразований формируется прогнозируемый результат трудового воздействия и программа (план, стратегия) действий для его достижения.

Существенное влияние на характер протекания процессов, восприятия, мышления, воспроизведения сведений в памяти оказывают активационные воздействия, обусловленные уровнем бодрствования, эмоциональным и волевым напряжениям, функцией внимания. В основе информационных и энергетических преобразований, представляющих собой суть трудового воздействия на предмет труда, лежат физико-логические процессы. В целом вся описанная функциональная структура представляет собой систему "человек - орудие труда - среда". Предметом труда не обязательно может быть объект внешнего мира. Человек способен осуществлять преобразования информации, имеющие смысл трудового воздействия, целиком в сфере субъективного отражения, создавая "духовный продукт". Деятельность, направленную на объекты внешнего мира, называют предметной, или экстериозированной, а направленную на преобразование и формирование собственных энграмм (т.е. представлений, образов, понятий, планов) - интериозированной. В чистом виде эти типы деятельности практически не встречаются. Речь может идти только лишь о существенном преобладании одного из них.

Специфика взаимоотношений человека с предметом труда через промежуточное устройство определяется главным образом тем, какие свои функции как преобразователя информации и энергии человек передал этому устройству. Различают два типа систем "человек - орудие труда - среда": с промежуточными устройствами в виде простых орудий труда; в виде машин. При работе с простыми орудиями труда весь поток информации, необходимый для управления воздействием на предмет труда, преобразует человек и он, таким образом, во всех отношениях и в любой момент осуществляет и контролирует процесс воздействия. Машина в интересующем нас аспекте является преобразователем информации, а не только энергии, т.е. она частично без участия человека формирует командные сигналы и регулирует воздействие. В результате принципиальная особенность работы человека с машиной заключается в неполном контроле с его стороны за протекающим процессом воздействия на предмет труда.

Первый тип систем, которые можно называть системами "человек - инструмент", делится на четыре класса в зависимости от того, какую функцию человека реализует орудие труда.

1. С Эффективными орудиями (инструментами). Психофизиологическая особенность этого класса заключается в изменении характера воздействия на предмет труда по сравнению с естественными двигательными реакциями человека.

2. С афферентными орудиями. С помощью таких орудий естественный образ предмета труда превращается в измененный образ, который можно рассматривать как простейшую информационную модель предмета. Эта модель гомофорфна объекту. Искусственного кода здесь нет, а есть изменение масштаба, ракурса, выпадение отдельных признаков и появление новых (например, при работе с микроскопом). В результате человек должен в процессе обучения выработать специальный (отличный от жизненного опыта) набор энграмм - эталонов, необходимых для восприятия.

3. С орудиями памяти (например, чертеж, фотография, запись). В этом случае используется искусственный код. Перекодирование как специфический психический процесс становится важным компонентом деятельности человека.

4. С орудиями преобразования информации (счеты, логарифмическая линейка). В результате использования таких орудий происходит изменение психологической структуры принятия решений. Ряд операций продуктивного мышления человек может превратить в простые операции прямого замыкания, высвобождая тем самым свой мозг для творческого мышления. Второй тип систем, или систем "человек - машина", делится на три класса:

1. С простой машиной, в которой совершается преобразование информации по элементарной линейной программе (передача то человека части реакций прямого замыкания). Обратная информация от предмета труда поступает почти полностью к человеку, и он сам вносит коррективы в программу машины.

2. Срепродуктивно - преобразующей машиной (обычные ЭВМ). В этом классе характерным является существенное, почти полное отчуждение человека от предмета труда и его преобразования. Если человеку понадобится включиться в рабочий процесс, он должен будет по искусственному коду реконструировать как состояние предмета труда, так и процессы, которыми управляет машина.

3. С продуктивно - преобразующей машиной (самоорганизующиеся кибернетические устройства). Взаимодействие человека с такой машиной уже носит характер информационного обмена между относительно замкнутыми системами информации.

Человека, работающего с помощью машины, будем называть оператором. Ввиду того, что именно этот тип деятельности является основным предметом эргономического исследования, рассмотрим его психофизиологическую сущность более подробно. Наиболее характерной чертой деятельности оператора является то, что он лишен возможности непосредственно наблюдать за управляемыми объектами и вынужден пользоваться информацией, которая поступает к нему по каналам связи. Деятельность человека, совершаемая не с реальными объектами, а с их заместителями или имитирующими их образами, называют деятельностью с информационными моделями реальных объектов. Информационная модель - совокупность информации о состоянии и функционировании объекта управления и внешней среды. Она является для

оператора своеобразным имитатором, отражающим все существенно важные для управления свойства реальных объектов, т.е. тех источников информации, на основе которого он формирует образ реальной обстановки, производит анализ и оценку сложившейся ситуации, планирует управляющие воздействия, принимает решения, обеспечивающие правильную работу системы и выполнение возложенных на нее задач, а также наблюдает и оценивает результаты их реализации.

Объем информации, включенной в модель, и правила ее организации должны соответствовать задачам и способам управления. Физически информационная модель реализуется с помощью устройств отображения информации. Наиболее существенной особенностью деятельности человека с информационной моделью является необходимость соотнесенья сведений, получаемых с помощью приборов, экранов, табло как между собой, так и с реальными управляемыми объектами. Именно на основании соотнесенья этих сведений строится вся деятельность оператора. Рассмотрим основные этапы деятельности оператора при решении определенной технологической задачи или выполнении операции СЧМ. Первый этап - восприятие информации - процесс, включающий следующие качественно различные операции: обнаружение объекта восприятия; выделение в объекте отдельных признаков, отвечающих стоящей перед оператором задаче;

ознакомление с выделенными признаками и опознавание объекта восприятия. Различия между операциями обнаружения и выделения информативных признаков определяются тем, что явления, связанные с обнаружением объекта восприятия, протекают на уровне рецепторных полей воспринимающих систем, в то время как способность к выделению информативного содержания формируется на основе прошлого опыта и требует специального обучения.

В процессе ознакомления с выделенными признаками оператор устанавливает связи между отдельными свойствами объекта восприятия, формирует собственные системы эталонов, на основании которых он может в последствии опознать объект или ситуацию. Процессам ознакомления и опознавания сопутствуют обычно укрупнение признаков, объединяющих их в структуры, которые затем выступают как единые оперативные единицы восприятия. Оперативная единица восприятия - это семантически целостное образование, формирующееся в результате рецептивного обучения и создающее возможность практически одномоментного, симультанного и целостного восприятия объектов внешнего мира, независимо от числа содержащихся в них признаков. Формирование оперативных единиц восприятия обеспечивает не только целостность и предметность восприятия, но и возможность в дальнейшем мысленного реконструирования ряда особенностей объекта, не нашедших непосредственно отражения в информации, предъявленной оператору, равно как и возможность выделения полезной информации в помехах. Второй этап - оценка информации, ее анализ и обобщение на основе заранее заданных или сформированных критериях оценки. Оценка производится на основе сопоставления воспринятой информационной модели со сложившейся у оператора внутренней образно-концептуальной моделью обстановки (системы управления). Концептуальная модель представляет собой продукт осмысливания оператором сложившейся ситуации с учетом стоящих перед ним задач. В отличие от

информационной модели она относится к внутренним психологическим способам - средствам деятельности оператора.

8.2.4. Факторы деятельности, вызывающие утомление.

Основным фактором, вызывающим утомление, является интегральная экстенсивностная напряженность деятельности (нагрузка). Помимо абсолютной величины нагрузки на степени развития утомления сказывается еще ряд факторов, среди которых необходимо выделить следующие:

- статический или динамический характер нагрузки;

- интенсивность нагрузки, т.е. ее распределение во времени;

- постоянный и ритмический характер нагрузки.

Статическая физическая нагрузка при прочих равных условиях ведет к большему развитию утомления, чем динамическая, причем субъективное ощущение усталости в этом случае выражено особенно отчетливо. Время наступления утомления и его выраженность зависят от степени интенсивности нагрузки следующим образом: при увеличении интенсивности нагрузки утомление наступает раньше, при уменьшении интенсивности нагрузки - время наступления утомления не изменяется (в последнем случае производительность труда значительно снижается, что невыгодно). Существует определенная оптимальная интенсивность нагрузки, при которой утомление развивается медленнее всего. Помимо величины нагрузки существует ряд дополнительных или способствующих развитию утомления факторов. Сами по себе они не ведут к развитию утомления, однако, сочетаясь с действием основного фактора, способствуют более раннему и выраженному наступлению утомления. Эти факторы можно разбить на три больших группы:

1) микроклимат

2) использование техники

3) нарушение режима труда и отдыха.

К первой группе относятся: пониженное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, повышенное содержание углекислого газа, высокая температура среды, повышенная влажность, изменение барометрического давления и т.п. Наибольшим разнообразием характеризуется вторая труппа. Среди причин, входящих в эту группу, следует назвать изменение состава воздуха - загрязненность его различными газами (например, продуктами неполного сгорания топлива и др.); действие механических сил ведущих к вибрации, тряске, ускорениям, воздействие электромагнитных колебаний, шумов и ультразвука, изменение освещенности, неудобство рабочей позы и многое другое. Наконец к третьей группе относятся факторы, связанные в основном с нарушением режима труда и отдыха: недостаточность времени для восстановления сил после утомления, неправильное использование перерывов между работой, непродуманное планирование работы и отдыха.

На развитие утомления сильно влияют эмоциональные факторы. Выраженность и время наступления утомления человека, его общего и специального физического развития и т.п.

Среди видов утомления следует специально указать на один специфический вид, возникающий при отсутствии деятельности. Оно довольно часто встречается в современном производстве у специалистов, деятельность которых связана с

приемом нерегулярно и неожиданно поступающей информации, т.е. работающих в режиме ожидания. Этот вид утомления занимает промежуточное место между общим и умственным утомлением. Чувство усталости у этих специалистов частично обусловлено статической рабочей позой, хотя в основном определяется развитием сенсорной напряженности.

Сказанное позволяет считать, что описанные фазы определяются сочетанием физических и информационных характеристик работы. Но существует еще одна специфическая форма изменения функционального состояния оператора, в меньшей степени связанная с физическими характеристиками. Это в основном реакция организма оператора на информационную структуру системы. Такая форма измененного функционального состояния называется специфической напряженностью.

Динамика работоспособности, динамика утомления являются неспецифическими проявлениями организма, общей реакцией на интенсивность и экстенсивность рабочей деятельности, в то время как состояние специфической напряженности зависит то структуры и содержания потока информации в СЧМ. В связи с этим основным критерием оценки специфической напряженности, вернее, оценки характера реакции организма на информационную структуру рабочего класса процесса является критерий адекватности. Исследование были условно названы состоянием адекватной мобилизации и состоянием динамического рассогласования.

Состояние адекватной мобилизации - это такое состояние оператора, которое является оптимальным или близким к оптимальному для данных условий работы человека, включенного в конкретную систему управления. Симптоматика и выраженность этого состояния зависят прежде всего от объема информации, ее плотности и экстенсивности, от семантической значимости информации, характера кодирования, наличия шума, требуемых программ реализации принятой информации и особенностей управляемой системы. Чем больше требуемое состояние отличается от состояния оперативного покоя, тем больше выражена активная мобилизация. '

Характерной чертой адекватной мобилизации является ее линейность, т.е. наличие прямой зависимости от субъективной трудности выполняемой работы. Первым шагом диагностики, или прогнозирования этого состояния является количественный анализ информационной модели рабочего процесса для выяснения, какой элемент этой деятельности в первую очередь определяет степень адекватной мобилизации. В большинстве случаев оперативной точкой для суждения служит положение найденных характеристик на шкале предельных возможностей человека.

Выявление ведущего элемента деятельности решает вопрос о том, какое свойство или свойства оператора определяют его выполнение, а состояние соответствующих функций и будет в первую очередь характеризовать степень адекватной мобилизации. Однако помимо этого изменяется и состояние связанных с ведущей функцией систем неспецифического обеспечения и регулирующих нервных образований. Поскольку состояние этих систем не отвлекает оператора от выполнения основных обязанностей, а сами показатели довольно тесно коррелируют с уровнем работы основной системы, то о степени напряженности судят именно по состоянию этих систем.

Состояние адекватной мобилизации характеризуется минимальным числом ошибок в работе и выбором оптимального алгоритма деятельности. Может возникнуть вопрос: поскольку внешние признаки стадии адекватной мобилизации очень близки к той стадии работоспособности, которая была описана как фаза компенсации, то не является ли такое разделение искусственным? Конечно, эти состояния во многом сходны, однако два существенных обстоятельства позволяют их разделить. Во-первых, это связь состояния адекватной мобилизации только с информационной структурой работы: при увеличении трудности работы выраженность стадии увеличивается, при уменьшении ослабевает; фаза компенсации более устойчива и мало меняется при временных колебаниях интенсивности работы. Во-вторых, она не связана со временем работы и может быть одинаково выражена как в начале, так и в конце ее.

В тех случаях, когда предъявляемые к организму требования находятся на пределе его физиологических возможностей или превышают их, наблюдается переход состояния адекватной мобилизации в состояние динамического рассогласования. Однако динамическое рассогласование может возникнуть при небольшой информационной нагрузка, когда имеются различного рода эмоциональные сдвиги, особенно связанные с малым навыком в работе состояние динамического рассогласования. При динамическом рассогласовании нарушается основная закономерность предыдущей стадии - уровень работы по восприятию информации не соответствует ожидаемому физиологическому состоянию. О таком состоянии свидетельствуют большие сдвиги вегетативных реакций, появление дополнительных реакций, в частности потоотделения, расширение сосудов кожи, нарушение мышечного баланса и др. Это состояние чрезвычайно важно для оценки работы специалиста, поскольку оно сопровождается выраженными нарушениями работоспособности и появлением большого числа ошибок, лишними действиями, увеличением времени работы, вплоть до отказа от работы или ее прекращения. Обобщенный характер динамического рассогласования приводит к тому, что ошибки и неправильные действия наблюдаются даже тогда, когда оператор должен выполнять требуемые по ходу работы несложные для него действия, в ином состоянии выполняемые безотказно. На этом основании основан один из приемов оценки рассогласования, когда оператору по ходу работы предлагают выполнять ряд тестов возрастающей сложности, обычно хорошо выполняемых. Чем проще тест, при котором появилось затруднение или ошибка, тем глубже динамическое рассогласование.

Динамическое рассогласование является более устойчивым, когда операторы находились в состоянии адекватной мобилизации, ими производилось шесть цифр. В состоянии динамического рассогласования один из них мог запомнить только четыре цифры, а другой - лишь две.

Динамическое рассогласование является более устойчивым, чем адекватная мобилизация; уменьшение интенсивности нагрузка не приводит к ликвидации этого состояния и появлению адекватной мобилизации. Должно пройти известное время, прежде чем признаки рассогласования исчезнут.

8.2.5. Характеристика эмоциональных состояний оператора.

Под эмоциональными понимаются состояния, вызванные переживанием человеком его отношения к внешнему миру и к самому себе и характеризуемые

изменениями количественных и качественных параметров ответов на сигналы внешней среды. Таким образом, эмоциональное состояние тесно связано с индивидуальной семантической значимостью поступающей к человеку информации и являются как бы коррекцией, вносимой человеком в ответ, определяемый только информационной структурой раздражителя. Например, можно установить закономерное усиление эмоциональных состояний по мере возрастания цены решения. Показано, что при фиксированной цене решения имеется прямая связь степени эмоции от величины энтропии, остающейся к моменту необходимой выдачи решения (недостаточность информации как эмоциогенный фактор по П.В. Симонову).

Это положение делает понятным и ту связь эмоциональных состояний с описанными выше общими функциональными состояниями, особенно с состояниями адекватной мобилизации и динамического рассогласования и с рядом внутренних характеристик личности, например, уровнем тревожности, который сказывается на придаваемых значениях индивидуальной (субъективной) семантической значимости.

Из сказанного становится также ясно, что любой вид сознательной человеческой деятельности всегда в той или иной мере связан с развитием эмоциональных состояний.

При изучении эмоциональных реакций следует отчетливо различать две его формы - эмоциональное напряжение и эмоциональную напряженность. Эмоциональное напряжение характеризует степень мобилизации функций организма для наиболее "у спешного выполнения той или иной деятельности и связано с волевым актом, направленным на эту деятельность, т.е. оно характеризует ту степень эмоциональных сдвигов, которые обуславливают наиболее полное развитие состояния адекватной мобилизации. В тех случаях, когда наступает динамическое рассогласование между объективной значимостью ситуации и ее субъективной оценкой и появляются связанные с этим отрицательные изменения в двигательных и психических функциях, наступает состояние эмоциональной напряженности. При этом наблюдается и снижение устойчивости ряда психических функций. Момент перехода эмоционального напряжения в эмоциональную напряженность определяет так называемую эмоциональную устойчивость. Чем меньше эмоциональная устойчивость, тем скорее при меньших значениях эмоционального фактора развивается состояние эмоциональной напряженности. Эмоциональная устойчивость является показателем, очень тесно связанным с таким свойством личности, как уровень тревожности, она очень низка у лиц с высоким уровнем тревожности.

Следующее качество - эмоциональная возбудимость - определяет быстроту развития того или иного эмоционального состояния, т.е. это качество очень близко к тому, которое характеризует эмоциональную устойчивость.

Факторы, определяющие развитие эмоциональных состояний. На основании данного представления о сущности эмоциональных реакций становится ясным, что их развитие определяют две группы факторов - внешние и внутренние. Внешние эмоциогенные факторы. К ним относятся прежде всего так называемые экстремальные факторы, т.е. такие, физические или информационные характеристики которые ведут к развитию крайней степени напряжения физиологических и психологических функций с полным исчерпанием всех

физиологических резервов. Чем более выражена экстремальность фактора, тем выше вероятность появления выраженных степеней эмоциональных сдвигов. Характер этих сдвигов определяется видом реакции, развивающейся в результате воздействия. В случае формирования адекватной реакции, т.е. реакции, направленной на преодоление действий фактора или на поддержание необходимого уровня деятельности при продолжении действия экстремальности, как правило, наблюдается та или иная степень эмоционального напряжения. Развитие реакции тревоги, характеризующей тенденцию ухода от экстремального фактора, правило, наблюдается та или иная степень эмоционального напряжения. Развитие реакции тревоги, характеризующей тенденцию ухода от экстремального фактора, неспособность к мобилизации функций ведут к появлению различных степеней эмоциональной напряженности вплоть до появления резко выраженных отрицательных эмоций. К этой же группе факторов относятся и те, которые характеризуются очень высокой значимостью, хотя сами по себе факторы не являются экстремальными. Знак возникающей эмоциональной реакции и сила ее развития в этом случае, как правило, определяется сочетанием ряда внутренних по отношению к человеку факторов.

Внутренние эмоциогенные факторы. Сами по себе эти факторы не являются эмоциогенными, они лишь тому или иному внешнему фактору придают необходимую степень эмоциональности. К этим факторам относятся такие, как характеристики нервной деятельности, темперамент, уровень тревожности, ригидность личности, и т.п. - они, как правило, определяют уровень реакции. Такие факторы, как характеристика энграммных преобразований (особенности памяти, внимание), ответственные за степень знакомости с возникающей ситуацией быстроту и скорость принятия решения, определяют не только степень развития эмоциональные состояний, но и их знак. Весьма близка к ним и такая характеристика личности, как уровень притязаний. Наконец, в эту же группу следует отнести и такие факторы, как мотивы, установки и близкие к ним характеристики типа идеалов и т.п. Наиболее выражено их влияние на эмоциональную устойчивость, которая, при положительных мотивах может быть настолько высокой, что полностью исключает появление эмоциональной напряженности.

Управление эмоциональными состояниями - одна из задач эргономики. Можно активно управлять поведением человека - оператора, вводя те или иные эмоциогенные факторы. Например, для поддержания высокого уровня бдительности при монотонной работе операторов наблюдения и контроля воздействие на эмоциогенную сферу является наиболее эффективным. Если мы имеем дело с эмоциональной напряженностью, то здесь позиция становится иной, это состояние явно неблагоприятное, и все усилия должны быть направлены на перевод этого состояния в состояние эмоционального напряжения.

»

8.2.6.Примеры получения исходной информации для выявления структуры деятельности.

Существует два подхода к изучению психологических и физиологических характеристик трудовой деятельности: "косвенный", основанный на регистрации изменений в организме человека, возникающих вследствие выполнения им работы, и "прямой", основанный на выявлении психических и физиологических процессов,

составляющих содержания деятельности. Полная картина структуры деятельности может быть получена только путем сочетания "прямого" и "косвенного" способов получения информации о трудовом процессе. К ним относятся:

1) извлечение информации из документов (инструкции по эксплуатации техники, нормативов оценки уровня квалификации специалистов и т.п.;

2) инженерно - психологическое обследование ЭС (оборудования, устройства рабочего места, кода информации, взаимосвязей между специалистами и т.п.);

3) наблюдение за ходом трудового процесса и поведением специалиста;

4) беседа со специалистами;

5) самоотчет в процессе деятельности;

6) анкетирование и экспертная оценка;

7) объективная регистрация и измерение составляющих трудового процесса (киносъемка направление взора и показаний приборов, запись движений органами управления и измерением силы воздействия, магнитофонная регистрация команд и т.п.);

8) анализ ошибок, допускаемых в работе;

9) объективная регистрация и измерение показателей факторов среды;

10) эксперимент.

Извлечение информации из документов. С точки зрения психофизиологического

анализа деятельности документы можно разделить на три группы:

1) характеризующие содержание и организацию трудовой деятельности, устройство системы управления, особенности среды; 2) отражающие итоги деятельности; 3) характеризующие личностные особенности специалистов. Группа 1 включает описания объектов техники, содержащиеся в эскизных, технических проектах и других подобных документах, наставления, руководство и инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию и т.п. Изучение этих документов дает возможность, прежде всего, ознакомится со структурой и техническими особенностями ЭС, с существом профессиональной деятельности, устройством рабочего места, организации взаимодействия между специалистами и специалистом и техническим устройством. Затем выделяется наиболее важные и сложные операции (связанные с дефицитом времени, аварийными ситуациями и т.п.) разных подуровней и ориентировочно оценивается психофизиологическая сущность выполнения их специалистами. Уже на основании инструкций можно составить отдельные операционные схемы деятельности. Из этих документов можно также получать информацию о режимах труда и отдыха и динамики показателей факторов среды. Нормативные документы дают возможность приблизительно оценить степень специфической напряженности выполнения деятельности (по требуемой скорости работы, точности выполнения операций и т.п.).

Группа 2 включает журналы и ведомости учета выпущенной продукции, отработки технологических задач, производственно - экономические отчетные документы, медицинские книжки и т.п. Этот материал является одним из источников получения данных для анализа производительности труда, брака и ошибок в работе специалистов, заболеваемости и травматизма. Кроме того, он может дать информацию для оценки личностных качеств и уровня профессионального мастерства конкретных лиц.

Группа 3 включает служебные и медицинские характеристики представления для назначения на должность, летные, водолазные книжки и т.п.

Инженерно - психологическое обследование ЭС. Непосредственное ознакомление с техникой и рабочим местом является дальнейшим шагом в изучении сущности трудовой деятельности и необходимой предпосылкой перехода к приемам наблюдения за протеканием рабочего процесса.

Оборудование изучается выяснением назначения различных технических устройств, с которыми взаимодействует человек (специалист, оператор), составления схем потоков информации, последовательности обращения специалиста к приборам и органам управления при решении типовых и наиболее сложных производственных задач. При этом необходимо постоянно сопоставлять получаемые с инженерно - психологическими требованиями (в частности, с принципами построения информационных моделей).

8.2.7.Наблюдение за ходом трудового процесса и поведением специалистов.

Наблюдая за ходом трудового процесса, нужно иметь ввиду получение ответов на следующие вопросы, применительно к определенным производственным задачам. I. Характеристика каналов движения информации:

1) число информационных каналов;

2) динамика движения информации во времени (однонаправленная, с

переключением, совмещенная).

II. Характеристика сигналов (сообщений), поступающих к специалисту:

1) общие данные о сообщениях:

а) содержание основных сообщений, поступающих к специалисту при выполнении различных задач; б) путь и характер поступающих сообщений (от кого поступают;

непосредственно голосом, через переговорную трубку, по трансляции, посредством световой сигнализации, нужно ли их запоминать, передавать дальше и т.п.);

2) характеристика информации по видам анализаторов человека (слуховое восприятие, зрительное, и т.д.):

а) краткое описание каналов поступления информации (откуда подается, есть ли передаточные звенья); б) характеристика информации (физическая сила, частота поступления по данному каналу, длительность отдельных информации, длительность пауз между ними, наличие интерференции информации (одновременного поступления); в) характеристика различных каналов поступления информации: относительная "загрузка" каналов, возможность "и частота") одновременного поступление информации по двум и более каналам; г) помехи передачи информации по данному каналу (шумы - их интенсивность и характер, ошибки в передаточном звене);

3) характеристика взаимодействия комплекса анализаторов (частота переключения с одного анализа на другой; одновременная, однонаправленная и разнонаправленная работы анализаторов). III. Данные о функции опорно-двигательного аппарата:

1) поза при работе и во время "активного покоя";

2) характер и частота изменения позы при различных манипуляциях, наиболее типичная поза при определенном виде деятельности;

3) характер рабочих движений рук (направление движения, амплитуда, темп, прилагаемые усилия);

4) положение головы, характер ее движения;

5) данные о скорости и степени мышечного утомления и нарушениях координации движений;

6) энергетическая загрузка в период рабочей деятельности.

IV. Данные о процессах переработке информации специалистом.

1) Характеристика оперативной и долговременной памяти:

а) количество оперативных единиц информации, которое необходимо запоминать на промежутке времени определенной длительности; б) форма запоминания сведений в (в уме, записать на бумаге, отметить на приборе и т.п.); в) характер материала для запоминания (цифровой, образный, словесно-логический и т.п.).

2) характеристика процессов обеспечивающих анализ информации и принятии решений:

а) особенности устройств, применяемых для анализа и синтеза поступающей информации и принятия решений (таблицы, схемы, формулы, счетно-решающее устройство и т.п.); б) характеристика преимущественных способов переработки информации;

- реакции прямого замыкания, автоматизированные реакции выбора, слежение и т.п.;

- принятие решений, мыслительные операции: логические, вычислительные

творческие.

V. Волевая и эмоциональная напряженность:

1) возникают ли, и как часто, ситуации, требующие больших волевых усилий (выполнение работ в неблагоприятных условиях внешней среды и т.п.);

2) причины и степени эмоциональной напряженности (аварийные ситуации, большая ответственность, дефицит или "избыточность" времени и т.п.).

8.2.8.Распределение информации между воспринимающими каналами человека - оператора.

Между воспринимающими каналами человека - оператора информация должна распределятся на основе психологического восприятия информации различными анализаторами. Необходимо также учитывать взаимодействие и взаимное влияние анализаторов, их устойчивость к воздействию различных факторов среды:

гипервесомости и невесомости, вибрации, гипоксемии, изменение способности к восприятию информации в процессе длительной работы и др. Весьма существенное значение имеет вид информации, условия ее приема, а также характер деятельности оператора.

Выбор канала восприятия в зависимости от вида информации. Передача количественной информации. Для передачи количественной информации используются зрительный, слуховой и кожный каналы восприятия. Выбор канала обусловливается числом градаций признака.

Зрительный канал обеспечивает наибольшую точность определение величины признака, особенно при использовании цифровых кодов, шкал, изменений положений указателей приборов. Он позволяет сравнивать и измерять информацию одновременно по нескольким признакам. Наименьшая точность наблюдается при кодировании величины яркостью.

Слуховой канал поточности восприятия количественной информации может конкурировать со зрительным только при передаче количественной информации в

виде речевых сообщений. Точность приема количественной информации, закодированной с помощью частоты или интенсивности звукового сигнала, повышается при использовании эталона сравнения. Человек способен воспринять до 16 - 25 градаций тональных сигналов, различающихся по высоте или громкости. Кожный канал при передаче количественной информации значительно уступает зрительному и слуховому каналу. С его помощью можно передать более 10 градаций величины за счет использования частоты вибротактильных или электрокожных сигналов (после соответствующей тренировке).

Передача многомерных сигналов. Использование многомерных сигналов, различающихся по нескольким признакам, способствует более экономной передаче информации. С точки зрения возможности приема многомерной информации различные воспринимающие каналы человека не являются идентичными. Зрительный канал, обладающий хорошо выраженными аналитическими свойствами, позволяет одновременно использовать несколько признаков в сигнале. Информация для этого канала восприятия может быть закодирована одновременно с помощью интенсивности и цвета световых раздражителей, формы, площади, пространственного расположения сигналов, отношений их отдельных параметров. Способность к поэлементному анализу большого числа отдельных составляющих сложного сигнала позволяет воспринимать с помощью этого канала большой объем информации, несмотря на то, что по шкалированию некоторых из них (например, интенсивности, частоты). Зрительный анализатор не обладает выраженными преимуществами по сравнению с другими анализаторами. Значительно повышает пропускную способность данного канала по отношению к многомерным кодовым сигналам синтез различных компонентов сигналов в единый зрительный образ. В этом отношении большую роль играет наличие возможности одновременного восприятия нескольких пространственно разобщенных зрительных образов.

Слуховой канал позволяет использовать при передаче многомерных звуковых сигналов интенсивность и частоту, тембр и ритм. Распределение частот по октавам и модулирование звуковых сигналов также повышает их распознаваемость. Однако общий набор сигналов и возможность варьирования ими для этого анализатора меньше, чем для зрительного. Значительно ограничивает использование этого канала трудность приема и анализа информации, поступающей одновременно более чем от одного источника сигнала.

Кожный канал обладает меньшими возможностями для приема многомерных сигналов, чем два предыдущих. При передаче по нему многомерных сигналов практически могут быть использованы частота сигналов и их пространственная локализация.

Передача информации о положении объектов в пространстве. Зрительный канал дает самую полную информацию о положении наблюдаемых объектов в пространстве (по трем координатам). Большая точность в оценке пространства и пространственных отношений обеспечивается за счет выраженной аналитической способности зрительного анализатора, константности восприятия, визуализации представлений, широкой возможности оперирования пространственными зрительными образами. Кожный канал при передаче этой информации можно поставить на второе место. Он обеспечивает определение положения объекта в пространстве по двум

координатам при непосредственном соприкосновении с объектом и при дистанционном определении положения его в пространстве за счет искусственных кодовых признаков. Такими кодовыми признаками могут быть частота вибротактильных или электрокожных сигналов и их локализация. Применение для этого изменения амплитуды, величины и площади давления тактильных сигналов ограничивается быстрым развитием адаптации в тактильном анализаторе. Слуховой канал при бинауральном восприятии обеспечивает высокую точность определения направление на источник звука. Когда же применяется искусственный код (обычное изменение частоты акустического сигнала, его тона), точность локализации оказывается ниже, чем при использовании зрительного и кожного анализаторов. В основном, в этом случае с помощью слухового анализатора можно определять изменение положения объекта в пространстве только по одной координате.

Восприятие времени. Точность восприятия временных интервалов зависит от их длительности, от того, заполнены они или не заполнены раздражителем и от ряда других причин. Наибольшая точность отмечается при оценке заполненных временных интервалов.

Слуховой канал обеспечивает наибольшую точность в оценке временных характеристик сигналов (их длительности, темпа, ритма и т.п.). Ошибка в воспроизведении 3-, 5-, 10- секундных заполненных временных интервалов составляет при использовании слухового анализатора 1.2 - 4.7 % заданных стандартов.

Кинестетический канал также может успешно использоваться для передачи информации по параметру длительности. При поступлении по этому каналу заполненных временных интервалов длительностью в 4.8 и 9.1 с., ошибка в точности воспроизведении колеблется в пределах 6.4 -16%. Тактильный канал по точности оценки времени занимает третье место. Ошибка точности воспроизведения 5, 10 - секундных интервалов при использовании этого анализатора составляет 7.4 - 24.8 % определяемых величин. Зрительный канал обеспечивает наименьшую точность передачи временной информации. При поступлении сигналов в этот канал наблюдается меньшая точность и большая флюктуация в оценке длительности временных интервалов, чем при поступлении их по слуховому, кинестетическому и тактильному каналам. Ошибка в точности воспроизведения 3-, 5-и 10- секундных интервалов времени при использовании зрительного анализа составляет 13.8 - 18 % стандарта, а флюктуация - 1.2 - 2.9 с.

Передача информации об аварийных ситуациях. Сигналы, несущие информацию об аварийных ситуациях, можно подразделить на предупреждающие и сигналы, свидетельствующие об аварии и переключающие человека на деятельность по новому алгоритму.

Предупреждающие сигналы не должны нарушать заданного режима рабочей деятельности. Следствием аварийных сигналов должно быть изменение алгоритма работы для предотвращения развития аварийной ситуации и восстановления нормального функционирования системы. Для передачи предупреждающего сигнала можно использовать любой канал связи (зрительный, слуховой, тактильный). Выбор его зависит от структуры деятельности, загруженности того или иного анализатора и вида алгоритма, на который должен быть переключен

оператор. Выбор канала связи для передачи аварийного сигнала обусловливается тем, что сигнал должен быть обязательно и немедленно воспринят при любых обстоятельствах, не зависимо от характера работы. Слуховой канал восприятия при передаче информации об аварийном состоянии имеет те преимущества, что слуховой анализатор обладает выраженной способностью к экстренной мобилизации. Звуковой сигнал хорошо воспринимается независимо от местоположения его источника по отношению к оператору. Отрицательным свойством длительного интенсивного звукового сигнала его выраженное тормозное влияние на высшую нервную деятельность. Зрительный канал восприятия при передаче аварийной информации является также достаточно эффективным. Недостатком его является то, что источник информации обязательно должен находиться в поле зрения. Особенно важное значение приобретает канал в условиях интенсивного шума. Кожный канал восприятия также может быть использован при подаче аварийных сигналов. При передаче аварийного сигнала в некоторых случаях может использоваться болевая чувствительность, однако данный вопрос требует дополнительно изучения.

Внедрение результатов эргономических исследований в практику дает ощутимый социально-экономический эффект. Как отечественный, так и зарубежный опыт внедрения эргономических требований свидетельствует о том, что приводит к существенному повышению производительности труда. При этом грамотный учет человеческого фактора представляет собой не разовый источник повышения, а постоянный резерв увеличения эффективности общественного производства.

8.3.Организация безопасной деятельности.

Психология безопасности труда представляет важное звено в структуре предприятий по обеспечению безопасности человека. Проблемы аварийности и травматизма на современных производствах невозможно решать только инженерными методами. Опыт свидетельствует, что в основе аварийности и травматизма (до 60-90% случаев) часто лежат не инженерно-конструкторские дефекты, а организационно-психологические причины:

1) низкий уровень профессиональной подготовки по вопросам безопасности,

2) недостаточное воспитание,

3) слабая установка специалиста на соблюдение безопасности,

4) допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском травматизма,

5) пребывание людей в состоянии утомления или других психических состояниях, снижающих надежность и безопасность деятельности специалиста.

Психология безопасности изучает применение психологических знаний для обеспечения безопасности деятельности человека. Психологией безопасности рассматриваются психические процессы, свойства и особенно анализируются различные формы психических состояний, наблюдаемых в процессе трудовой деятельности.

В психической деятельности человека различают три основные группы компонентов: 1) психические процессы, 2) их свойства, 3) состояния. Психические процессы - составляют основу психической деятельности и

являются динамическим отражением действительности. Без них невозможно формирование знаний и приобретение жизненного опыта. Различают познавательные, эмоциональные, волевые психические процессы (ощущения, восприятия, память).

Психические свойства - (качества личности) - это свойства личности или ее собственные особенности (направленность, характер, темперамент). Среди качеств личности выделяют интеллектуальные, эмоциональные, волевые, моральные, трудовые. Эти свойства устойчивы и постоянны. Психическое состояние человека - это относительно устойчивая структурная организация всех компонентов психики, выполняющая функцию активного взаимодействия человека с внешней средой, представленной в данный момент конкретной ситуацией. Психические состояния отличаются разнообразием и временных характером, определяют особенности психической деятельности в конкретный момент и могут положительно или отрицательно сказываться на течении всех психических процессов.

Исходя из задачи психологии труда и проблем психологии безопасности труда целесообразно выделять производственные психические состояния, имеющие важное значение в организации профилактики производственного травматизма и предупреждения травматизма.

8.3.2.Особые психические состояния.

Организация контроля за психическим состоянием работников необходима в связи с возможностью появления у специалистов особых психических состояний, которые не являются постоянными свойствами личности, но, возникая спонтанно или под влиянием внешних факторов, существенно изменяют работоспособность человека. Среди особых психических состояний необходимо выделить пароксизмальные (бурная эмоция) расстройства сознания, психогенные изменения настроения и состояния, связанные с приемом психически активных средств (стимуляторов, транквилизаторов), психотропных средств, уменьшающих чувства напряжения, тревоги, страха, алкогольные напитки.

Пароксизмальные состояния - группа расстройств различного происхождения (органические заболевания головного мозга, эпилепсия, обмороки), характеризующиеся кратковременной утратой сознания. При выраженных формах наблюдается падение человека, судорожные движения тела и конечностей. Пароксизмальные перерывы в операторской деятельности могут быть причиной губительных последствий, особенно для водителей автотранспорта, верхолазов, строителей, работающих на высоте. Современные средства психофизиологических исследований позволяют выявлять лиц со скрытой наклонностькж пароксизмальным состояниям.

Психогенные изменения и аффективные состояния (кратковременная бурная эмоция - гнев, ужас) возникают под влиянием психических воздействий. Снижение настроения и апатия могут длиться от нескольких часов до 1-2 месяцев. Снижение настроения наблюдается при гибели близких людей, после конфликтных ситуаций. При этом появляются безразличие, вялость, общая скованность, заторможенность, затруднение переключения внимания, замедление темпа мышления. Снижение настроения сопровождается ухудшением самоконтроля и может быть причиной производственного травматизма.

Под влиянием обиды, оскорбления, производственных неудач могут развиваться аффективные состояния (аффект - взрыв эмоций). В состоянии аффекта у человека наблюдается эмоциональное сужение объема сознания. При этом наблюдаются резкие движения, агрессивные и разрушительные действия. Лица, склонные к аффективным состояниям, относятся к категории лиц с повышенным риском травматизма и не должны назначаться на должности с высокой ответственностью. На ситуацию, воспринимаемую в качестве обидной, возможны следующие реакции:

Конфликты - реакция, возникающая когда человеку приходится выбирать между двумя потребностями, которые действуют одновременно. Такая ситуация возникает когда необходимо считаться либо с потребностями производства, либо со своей безопасностью. Например, конфликт между безопасностью и удобствами, безопасностью и временем, безопасностью и гордостью и т. д. Работника нужно научить выбирать оптимальный вариант, так как он ищет наиболее легкий выход, в большинстве случаев не обеспечивающей безопасности.

Неудовлетворенность - вид реакции, проявляющийся в виде состояния упадка агрессивности, жестокости, а иногда смирения. Например, человек болезненно пытающийся привлечь к себе внимание каким-либо способом, сопротивляется любой форме подчинения или совершает умышленные поступки, чтобы бросить вызов своему руководителю или заслужить чье либо одобрение. Поведение срыва - при повторяющихся неудачах или при чрезвычайной ситуации человек может в некотором смысле отказаться от своих целей. Он доходит до отрицания некоторых внутренних и внешних потребностей. В этом случае у него будут проявляться реакции, похожие на смирение, пассивность. Тревога (Тревожное ожидание) - это эмоциональная реакция на опасность. Человек с трудом может определить объект или причины своего состояния. Лицо, находящееся в состоянии беспокойства, гораздо более предрасположено к совершению ошибки или опасного поступка. Функциональная тревога не только предупреждает субъекта о возможной опасности, а и к поиску и конкретизации этой опасности, к активному исследованию окружающей действительности с установкой определить угрожающий предмет. Она может проявляться как ощущение беспомощности, неуверенности в себе, бессилия перед внешними факторами, преувеличения их угрожающего характера. Поведенческое проявление тревоги заключается в общей дезорганизации деятельности, нарушающей ее направленность.

Страх - эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности. Функционально страх служит предупреждением о предстоящей опасности, побуждает искать путь ее избежания. Страх варьирует в достаточно большом диапазоне оттенков (опасение, боязнь, испуг, ужас). Страх может быть временным, или же наоборот, является чертой характера человека. Страх может быть адекватным и не адекватным степени опасности (последнее свойство трусости и робости.). Испуг - безусловно рефлекторный «внезапный страх». Боязнь напротив всегда связана с осознанием опасности, возникает медленнее и дольше продолжается. Ужас наиболее сильная степень проявления эффекта страха и подавления

страхом рассудка.

Осознание опасности может вызывать различные формы эмоциональных решений.

Первая их форма реакция страха - проявляется в оцепенении, дрожи, нецелесообразных поступках. Эта форма реакции на опасность отрицательно сказывается на деятельности. Не редко выраженный страх может тонизировать кору головного мозга и в сочетании с процессами мышления проявляться как разумный страх в виде опасения, осторожности, осмотрительности. Паника - следующая форма страха. Она так же отрицательно сказывается на деятельности человека. В этом случае страх достигает силы аффекта и способен навязывать стереотипы поведения (бегство, оцепенение, защитная реакция).

Рассматривая влияние панического состояния на движение человека следует выделить следующие наиболее возможные ошибки:

1. Действие не совершается, т.е. паническое состояние приводит к полной закоренелости поступков. В обиходе о подобных случаях говорят: «он оцепенел, остолбенел от ужаса (либо от неожиданности)».

2. В автоматически выполняемой последовательности поступков возникает пробел, и человек совершает движения, лишние в данной ситуации.

3. Реакция на панику выражается в виде инстинктивных защитных движений которые, однако, не соответствуют объективным требованиям защиты.

4. Человек продолжает выполнять автоматические действия без каких-либо изменений, вместо того, чтобы прекратить или изменить их. Состояние паники - это тот самый передаточный механизм, через который субъективные индивидуальные факторы оказывают свое воздействие на создание или развитие опасной ситуации.

Перечисленные выше факторы постоянно или временно повышают возможности появления опасной ситуации или несчастных случаев, но это, однако, не означает, что их воздействие всегда ведет к созданию опасной ситуации или к несчастному случаю. Иначе говоря, их не следует однозначно рассматривать в качестве причин, непосредственно вызывающих опасность.

8.3.3.Чрезмерные формы психического напряжения.

Часто их называют запредельными. Они вызывают дезинтеграцию психической деятельности различной напряженности, что в первую очередь ведет к снижению индивидуального, свойственного человеку уровня психической работоспособности. В более выраженных формах психического напряжения утрачиваются живость и координация действий, могут проявляться непродуктивные формы поведения и другие отрицательные явления. В зависимости от преобладания возбудительного или тормозного процесса можно выделить два типа запредельного психического напряжения - тормозной и возбудимый.

Тормозной тип - характеризуется скованностью и замедленностью движений. Специалист не способен с прежней ловкостью производить профессиональные действия. Снижается скорость ответных реакций. Замедляется мыслительный процесс, ухудшается воспоминание, появляется рассеянность и другие отрицательные признаки, не свойственные данному человеку в спокойном

состоянии.

Возбудимый тип - проявляется гиперактивностью, многословностью, дрожанием

рук и голоса. Работники совершают многочисленные не диктуемые конкретной

потребностью действия. Они проверяют состояние приборов, поправляют одежду,

растирают руки. В общении с окружающими они обнаруживают

раздражительность, вспыльчивость, не свойственную им резкость, грубость,

обидчивость.

Запредельные формы, психического напряжения лежат нередко в основе ошибочных действий и неправильного поведения операторов в сложной обстановке. Длительные психические напряжения и особенно их запредельные формы ведут к выраженным состояниям утомления.

8.3.4.Производственные психические состояния.

Эти психические состояния возникают в процессе трудовой деятельности, классифицируются по следующим группам:

1. Относительно устойчивые и длительные по времени состояния. Они определяют отношение человека к данному конкретному производству и конкретному виду труда. Эти состояния (удовлетворенности или не удовлетворенности работой, заинтересованности трудом или безразличия к нему и т.п.) отражающий общий настрой коллектива.

2. Временные, ситуативные, быстро проходящие состояния. Возникают под влиянием различного рода неполадок в производственном процессе или во взаимоотношениях работающих.

3. Состояния возникающие периодически входе трудовой деятельности, таких состояний много. Например, предрасположение к работе, пониженная готовность к ней, вырабатывание, повышенная работоспособность, утомление; состояния вызванные содержанием и характером работы, (операции): скука, сонливость, апатия, повышенная активность и т.п.

По признаку преобладания одной из сторон психики различают состояния, эмоциональные, волевые (например, состояние волевого усилия), состояния в которых доминируют процессы восприятия и ощущения состояния живого созерцания; состояния внимания (рассеянность, сосредоточенность), состояния, для которых характерно мыслительная активность и т.д. Наиболее важным является рассмотрение состояний по уровню напряжения т.к. этот признак наиболее существенен с точки зрения влияния состояния на эффективность и безопасность деятельности. Умеренное напряжение» - нормальное рабочее состояние, возникающее под мобилизирующим влиянием трудовой деятельности. Это состояние, психической активности - необходимые условия выполнения действий. Оно сопровождается умеренным изменением физиологических реакций организма, проявляется в хорошем самочувствии, стабильном и уверенном выполнении действий. Умеренное напряжение соответствует работе в оптимальном режиме. Оптимальный режим работы осуществляется в комфортных условиях, при нормальной работе технических устройств. Обстановка является привычной, рабочие действия осуществляются в строго установленном порядке, мышление носит алгоритмический характер. В оптимальных условиях промежуточные и конечные цели труда достигаются при невысоких нервно-

психических затратах. Обычно здесь имеет место длительное сохранение работоспособности, отсутствие грубых нарушений, ошибочных действий, отказов, срывов и других аномалий. Деятельность в оптимальном режиме характеризуется высокой надежностью и оптимальной эффективностью. Повышенное напряжение - сопровождается деятельностью, протекающая в экстремальных условиях.

Экстремальные условия - условия, требующие от работающего максимального напряжения физиологических и психических функций, резко выходящих за пределы физиологической нормы.

Экстремальный режим - это режим работы в условиях, выходящих за условия оптимума. Отклонение от оптимальных условий деятельности требуют повышенного волевого усилия, или, иначе говоря;

1) физиологический дискомфорт т.е. несоответствие условий обитания нормативным требованиям;

2) дефицит времени на обслуживание;

3) биологический страх;

4) повышенная трудность задачи;

5) повышенная ошибочных действий;

6) неуспех вследствие объективных обстоятельств;

7) дефицит информации для принятия решений;

8) недогрузка информации (сенсорная депривация);

9) перегрузка информации;

10) конфликтные условия.

Напряжения могут быть классифицированы в соответствии с теми психическими функциями, которые преимущественно включены в профессиональную деятельность и изменения которых наиболее выражены в неблагоприятных условиях.

Интеллектуальное напряжение - напряжение, вызванное частыми обращениями к интеллектуальным процессам при формировании плана обслуживания, обусловленные высокой плотностью потока проблемных ситуаций обслуживания. Сенсорное напряжение - напряжение, вызванное неоптимальными условиями деятельности сенсорных систем и возникающие в случае больших затруднений в восприятии необходимой информации.

Физическое напряжение - напряжение организма, вызванное повышенной нагрузкой на двигательный аппарат человека. Эмоциональное напряжение - напряжение, вызванное конфликтными условиями, повышенной вероятностью возникновения аварийной ситуации, неожиданностью либо длительным напряжением прочих видов.

Характеристики напряжений, наиболее присущие профессиональной деятельности человека-оператора, следующие: состояние утомления. Утомление является одним из самых распространенных факторов, оказывающих существенное влияние на эффективность и безопасность деятельности. Утомление представляет собой весьма сложный и разнородный комплекс явлений. Его содержание определяется не только физиологическими, психологическими, но и социальными факторами. Исходя из этого, утомление и должно расцениваться по меньшей мере с трех сторон:

1) со стороны субъективной - как психическое состояние,

28

2) со стороны физиологических механизмов,

3) со стороны понижения эффективности труда.

Рассмотрим компоненты утомления (субъективные психические состояния):

1. Чувство слабосилия. Утомление сказывается в том, что человек чувствует снижение своей работоспособности, даже когда производительность труда еще не падает. Это снижение работоспособности выражается в переживании особого напряжения и в неуверенности. Человек чувствует, что он не в силах должным образом продолжать свою работу.

2. Расстройство внимания. Внимание - одна из наиболее утомляемых психических функций. В случае утомления внимание легко отвлекается, становиться вялым, малоподвижным или, наоборот, хаотически подвижным, неустойчивым.

3. Нарушение в моторной сфере. Утомление сказывается в замедлении или беспорядочной торопливости движений, расстройстве их ритма, в ослаблении точности координирования движений, их дезавтоматизации.

4. Дефекты памяти и мышления. В состоянии утомления оператор может забыть инструкцию и одновременно помнить все, что не имеет отношения к работе.

5. Ослабление воли. При утомлении ослабляется решительность, выдержка и самоконтроль. Отсутствует настойчивость.

6. Сонливость.

8.3.5. Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм.

В каждом действии человека психологи выделяют три функциональные части:

мотивационную, ориентировочную и исполнительную. Нарушение любой из этих частей влечет за собой нарушение в целом. Человек нарушает правила, инструкции, либо он не хочет их выполнять, либо он не знает как это сделать, либо он не в состоянии это сделать.

Таким образом, в психологической классификации причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев можно выделить три класса:

Нарушение мотивационной части действий. Проявляется в нежелании выполнять определенные действия (операции). Нарушение может быть относительно постоянным (человек недооценивает опасность, склонен к риску, отрицательно относится к трудовым и /или/ техническим регламентациям, безопасный труд не стимулируется и т.п.) и временным (человек в состоянии депрессии, алкогольном опьянении).

Нарушение ориентировочной части действий. Проявляется в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности труда и способов их выполнения.

Нарушение исполнительной части. Проявляется в невыполнении правил (инструкций, предписаний, норм) вследствие несоответствия психических и физических возможностей человека требованиям работы. Эта классификация представляет реальную возможность в соответствии с каждой группой причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев назначить группу профилактических мероприятий в каждой части: мотивационная часть - пропаганда и воспитание; ориентировочная - обучение, обработка

навыков; исполнительная - профотбор, медицинское обследование.

Причины возникновения опасных ситуаций и производственных травм, связанных с производственным фактором, можно расположить по следующим уровням:

- уровень индивидуума (врожденные или приобретенные временно или постоянно психические и физиологические характеристики организма),

- уровень ближней среды (условия труда, нарушение коллегиальных отношений, неудовлетворительный инструктаж по безопасности, жилищные и материальные заботы и т.д.),

- уровень общества (недостаточная информированность о профессиональных рисках и последствиях, изъян в стратегии организации безопасности труда в отрасли).

Производственная деятельность - процесс, в котором тесно переплелись факторы внешней среды и особенности человеческого организма. Поэтому при анализе опасных ситуаций необходимо рассматривать систему «человек - среда обитания» в целом. Например, отмечают такие факторы как временную склонность к несчастному случаю, возраст и стаж пострадавшего. Замечено, что травматизм имеет два пика, у молодых работников и у лиц, имеющих стаж более 10-15 лет. Факторы молодости и недостатки опыта в начале освоения профессии обуславливают наивысший уровень травматизма в первый год работы, это связано с неопытностью работника, недостатком знаний, неумением диагностировать опасную ситуацию, а также определять возможные последствия допущенной ошибки, быстро реагировать и находить правильные решения в сложных ситуациях. С ростом стажа число несчастных случаев, как правило, снижается. Второй пик травматизма намечается у лиц, имеющих трудовой стаж более 10-15 лет. Это объясняется следующим обстоятельством. Во-первых, снижением психических и психологических функций, связанных с процессом старения, влияющих на четкость и точность выполняемых работ; во-вторых, пренебрежительным отношением к правилам безопасности в результате адаптации к опасности. Возраст и стаж однозначно не могут быть причиной несчастного случая, но могут быть предпосылками производственной травмы.

8.3.6.Классификация опасных и вредных производственных факторов.

В связи с многообразием неблагоприятных производственных факторов, а также в целях обеспечения системности и четкости профилактической работы по охране труда, возникла необходимость в классификации ОВПФ.