- •1. Уравнение движения поезда.

- •1.1. Уравнение движения одиночного экипажа.

- •1.2. Уравнение движения поезда.

- •1.3. Методы интегрирования уравнения движения поезда.

- •2. Образование и реализация силы тяги.

- •2.1. Образование силы тяги при точечном контакте колеса и рельса.

- •2.2. Реализация силы тяги с учетом упругой деформации колеса и рельса.

- •2.2.1. Взаимодействие колеса и рельса при отсутствии вращающего момента.

- •2.2.2. Перераспределение сил взаимодействия колеса и рельса под действием вращающего момента.

- •2.2.3. Срыв сцепления.

- •2.3. Практическая оценка коэффициента сцепления.

- •2.4. Факторы, влияющие на реализацию силы тяги.

- •2.5. Мероприятия по повышению использования сцепной массы.

- •2.6. Сравнение схем соединения тд по отношению к боксованию.

- •2.7. Сравнение характеристик тэд эпс двойного питания.

- •3. Торможение.

- •3.1. Классификация систем торможения эпс.

- •3.2. Принцип возникновения тормозной силы при механическом колодочном торможении.

- •3.3. Расчетный тормозной коэффициент.

- •3.4. Общие требования к системам электрического торможения. Классификация электрического торможения.

- •3.5. Реостатное торможение с самовозбуждением тд.

- •3.6. Реостатное торможение с независимым возбуждением.

- •3.7. Реверсивное торможение (торможение противовключением).

- •3.8. Рекуперативное торможение.

- •4. Энергетика движения поезда.

- •4.1. Задачи расчета расхода электроэнергии на движение поезда.

- •4.2. Аналитический метод определения расхода электроэнергии.

- •4.3. Статистические методы определения расхода электроэнергии.

- •4.4. Оценка расхода электроэнергии на движение поезда по перегону.

- •4.5. Факторы, влияющие на расход электроэнергии.

- •4.6. Методы энергооптимизации скорости движения поезда.

- •5. Нагревание тд.

- •5.1. Необходимость проверки тд на нагревание.

- •5.2. Аналитический расчет нагревания тд.

- •5.3. Проверка мощности тд методом среднеквадратичного тока.

- •6. Тяговые и тормозные свойства эпс с бесколлекторными тд.

- •6.1. Тяговые свойства асинхронного тд.

- •6.2. Тормозные свойства асинхронного тд.

- •6.3. Тяговые свойства вентильного тд.

- •6.4. Тормозные свойства вентильного тд.

3.7. Реверсивное торможение (торможение противовключением).

Р еверсирование

ТД последовательного возбуждения,

находящегося в режиме тяги без отключения

от КС приводит к своеобразному режиму

торможения, называемому реверсивным.

ТД при этом переходит в генераторный

режим, причем его ЭДС суммируется с

напряжением КС – ТД превращается в

генератор последовательного возбуждения,

включенный последовательно с КС и

работающий на пусковые резисторы.

Уравнение электрического равновесия

имеет вид

еверсирование

ТД последовательного возбуждения,

находящегося в режиме тяги без отключения

от КС приводит к своеобразному режиму

торможения, называемому реверсивным.

ТД при этом переходит в генераторный

режим, причем его ЭДС суммируется с

напряжением КС – ТД превращается в

генератор последовательного возбуждения,

включенный последовательно с КС и

работающий на пусковые резисторы.

Уравнение электрического равновесия

имеет вид

Uкс + СФV = (Rт + Rд)I,

откуда

![]() .

.

И з

формулы следует, что реверсивное

торможение можно осуществлять до

остановки, так при V = 0

ток ТД, а следовательно и тормозная сила

не равны нулю. Если в момент остановки

ТД не отключить от сети, то он изменит

направление вращения.

з

формулы следует, что реверсивное

торможение можно осуществлять до

остановки, так при V = 0

ток ТД, а следовательно и тормозная сила

не равны нулю. Если в момент остановки

ТД не отключить от сети, то он изменит

направление вращения.

Для проверки устойчивости торможения противовключением запишем уравнение по II закону Кирхгофа для приведенной схемы:

![]() .

.

Изобразим составленное уравнение в графическом виде. Из рисунка следует, что этот вид торможения устойчив.

Предположим, что в режиме тяги скорости V соответствует ток I1. В случае реверсирования тягового двигателя произойдет изменение направление тока тягового двигателя и скорости V будет соответствовать уже ток I2. Поскольку наклон скоростной характеристики к оси тока в тормозном режиме значительно меньше, чем в тяговом режиме, то I2 > I1. Как известно, пересечение скоростной характеристики для безреостатной позиции тяговых двигателей постоянного тока с осью тока лежит за пределами допустимых токов. Следовательно, реверсивное торможение осуществимо без опасности повредить ТД только на низких скоростях движения с использованием реостатных позиций.

Р еверсивное

торможение предусмотрено только на

электровозах ВЛ85, ВЛ65. Здесь роль пусковых

резисторов играет тяговый трансформатор,

и переход к этому торможению происходит

без дополнительных переключений в

силовой цепи из режима рекуперации. На

остальных типах ЭПС реверсивное

торможение следует рассматривать как

аварийное при скоростях не более 25 км/ч.

еверсивное

торможение предусмотрено только на

электровозах ВЛ85, ВЛ65. Здесь роль пусковых

резисторов играет тяговый трансформатор,

и переход к этому торможению происходит

без дополнительных переключений в

силовой цепи из режима рекуперации. На

остальных типах ЭПС реверсивное

торможение следует рассматривать как

аварийное при скоростях не более 25 км/ч.

Достоинством этого вида торможения является возможность тормозить до остановки.

Недостатками – возможность применения только на малых скоростях с опасностью повреждения ТД и значительное потребление электроэнергии из КС.

3.8. Рекуперативное торможение.

Вначале рассмотрим общие вопросы осуществления рекуперативного торможения. Для того, чтобы начался процесс рекуперации (отдачи электроэнергии в контактную сеть) необходимо выполнить три условия:

Перевести ТЭД в генераторный режим – как правило, изменить направление тока возбуждения.

Суммарная ЭДС ТД должна быть выше напряжения КС. Если суммарная ЭДС ТД окажется ниже напряжения КС, то ТД перейдут в тяговый режим.

На участке должен быть потребитель вырабатываемой электроэнергии. При отсутствии потребителя произойдет повышение напряжения на токоприемнике выше допустимого, что может привести к повреждению силового оборудования.

Возможны следующие случаи осуществления рекуперативного торможения:

на другой подвижной состав, находящийся в режиме тяги;

на внешнюю энергосистему;

на балластный резистор.

В случае отдачи энергии на балластный резистор торможение будет являться рекуперативным лишь в случае полезного использования тепла от балластного резистора (например, обогрев теплиц подсобного хозяйства и т.п.). В противном случае, несмотря на то, что производится отдача электроэнергии в контактную сеть, торможение следует считать реостатным.

Наиболее выгодным случаем является рекуперация на одной фидерной зоне. При этом наблюдаются наименьшие потери электроэнергии.

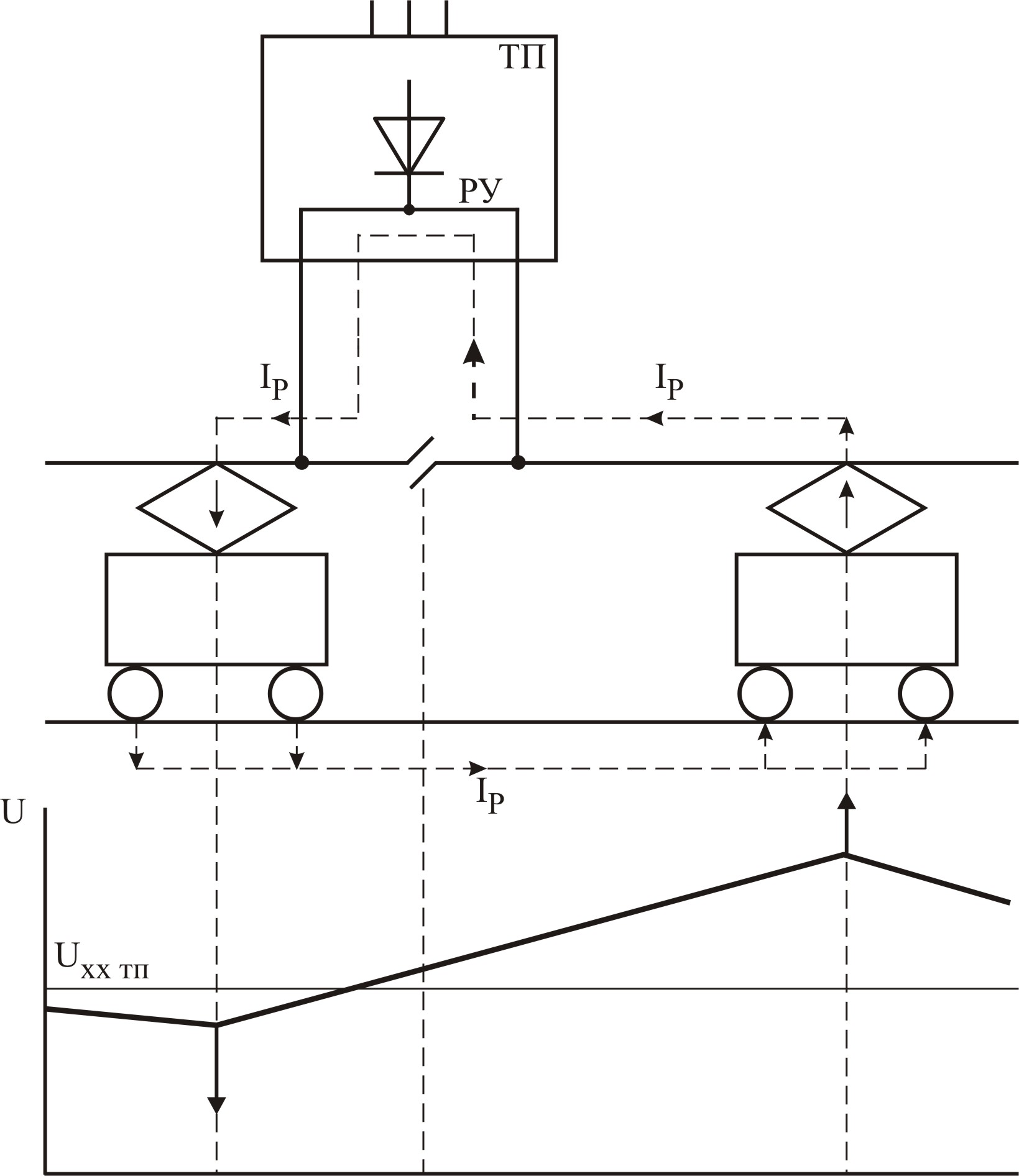

На практике баланс рекуперируемой и возвращаемой электроэнергии встречается крайне редко. При неодновременном пуске-торможении может наблюдаться недостаток или избыток рекуперируемой электроэнергии. При недостатке электроэнергии происходит ее компенсация за счет тяговых подстанций. При избытке рекуперируемой электроэнергии возможна передача ее части на соседнюю фидерную зону на участках постоянного тока, так как возможен переток электроэнергии через распределительное устройство (РУ) тяговой подстанции. Рассмотрим условие, при котором такой процесс возможен.

При протекании тока рекуперации по тяговой сети в ней неизбежны потери: во-первых, мощности на нагрев проводов и рельсов; во-вторых, напряжения. Для того, чтобы осуществить передачу электроэнергии рекуперации на соседнюю фидерную зону, необходимо "запереть" ТП, т.е. уровень напряжения в контактной сети вблизи тяговой подстанции должен превысить напряжение холостого хода ТП.

На участках переменного тока соседние фидерные зоны могут питаться от разных фаз, поэтому рекуперация возможна только на своей фидерной зоне. Однако, на участках переменного тока нет проблем с возвратом электроэнергии во внешнюю энергосистему – так как нет диодных выпрямительных установок.

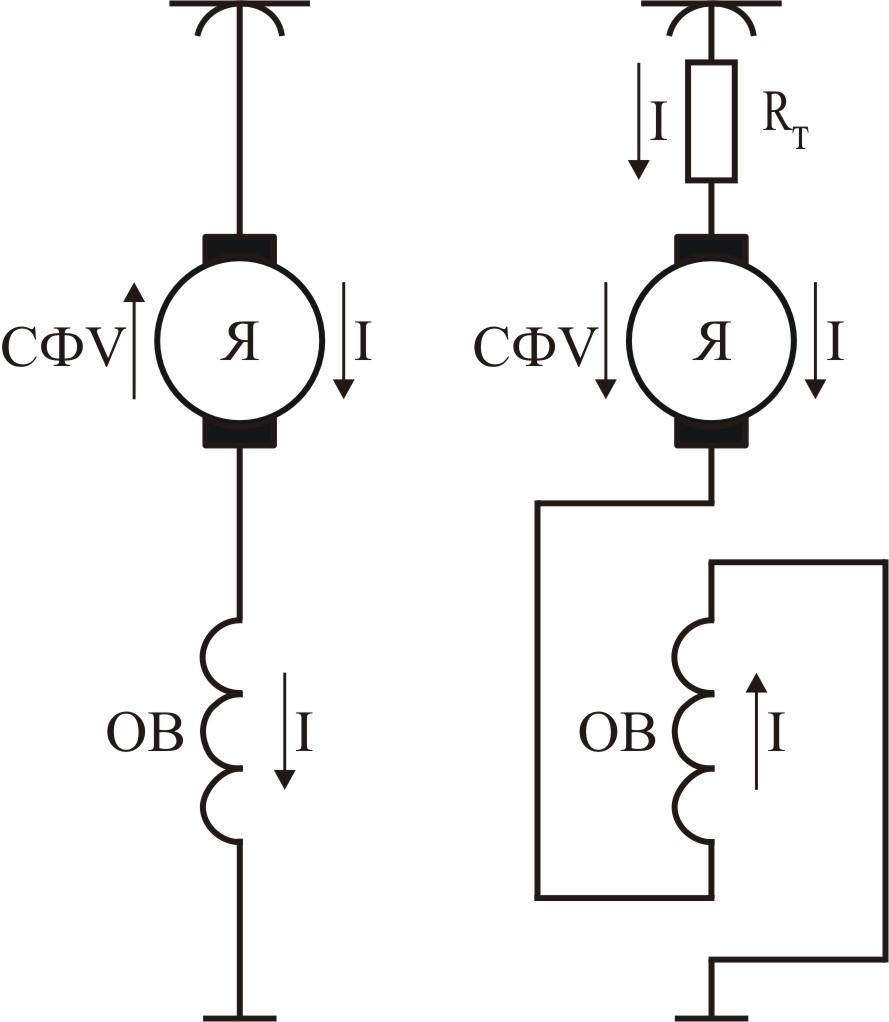

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса реализации рекуперации на ЭПС. Так же, как и при реостатном торможении, для перехода ТД в генераторный режим необходимо его реверсировать.

Р ассмотрим

случай ТД последовательного возбуждения.

При входе в режим рекуперации система

описывается следующим уравнением:

ассмотрим

случай ТД последовательного возбуждения.

При входе в режим рекуперации система

описывается следующим уравнением:

![]()

.

.

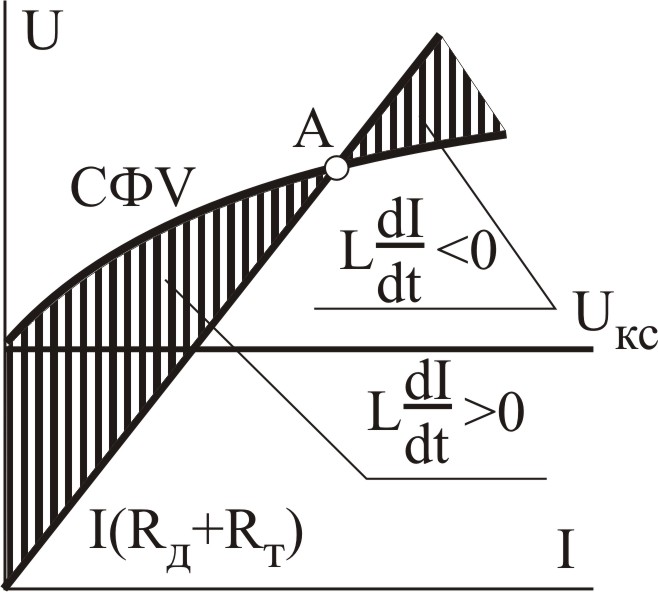

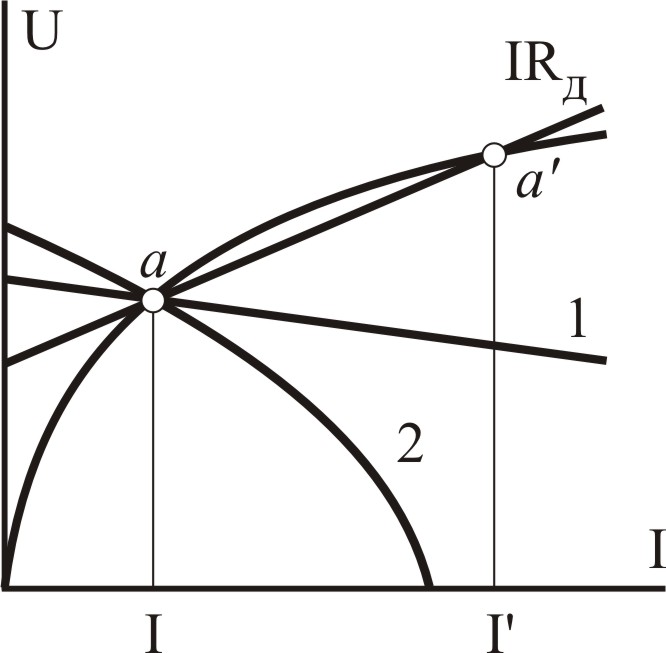

Как следует из рисунка, кривые ЭДС и падения напряжения на активных сопротивлениях ТД может иметь две точки пересечения. Точка а является точкой неустойчивого равновесия, т.к. при отклонении тока в большую сторону ЭДС самоиндукции стремится увеличить ток, а при отклонении в меньшую – уменьшить. При увеличении тока система попадает в новое положение равновесия а', которое является устойчивым, но при этом величина тока I' недопустима высока. При увеличении активного сопротивления в цепи торможения точка а' смещается в зону меньших токов, однако в этом случае увеличиваются потери энергии и снижается эффективность рекуперации. Следовательно, осуществить рекуперацию с ТД последовательного возбуждения очень сложно и на практике схема рекуперации с самовозбуждением не применяется.

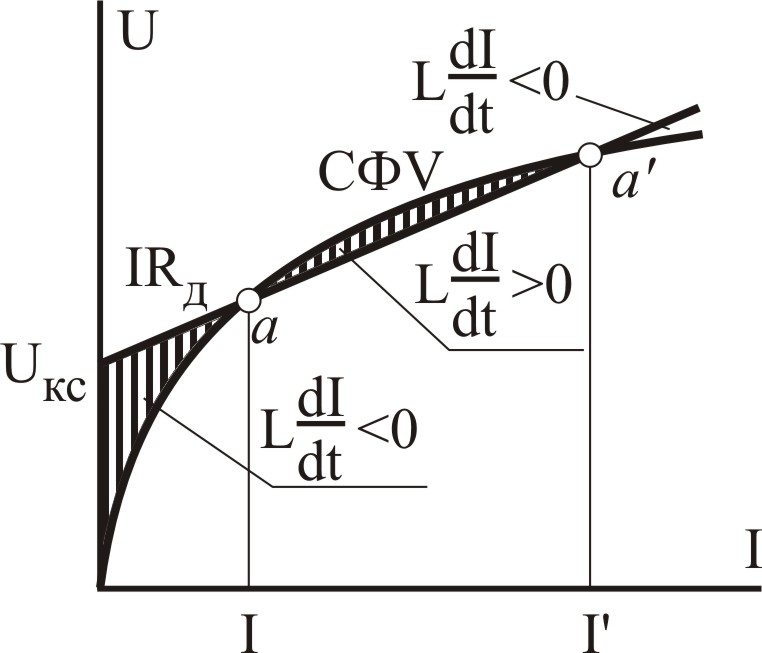

Н а

сеть постоянного тока устойчиво работают

ТД независимого возбуждения (линия 1) и

ТД встречно-смешанного возбуждения

(линия 2). Из рисунка следует, что точка

а является точкой устойчивого

равновесия.

а

сеть постоянного тока устойчиво работают

ТД независимого возбуждения (линия 1) и

ТД встречно-смешанного возбуждения

(линия 2). Из рисунка следует, что точка

а является точкой устойчивого

равновесия.

Рассмотрим тормозные характеристики ТД независимого возбуждения. Тормозной ток равен:

![]() .

.

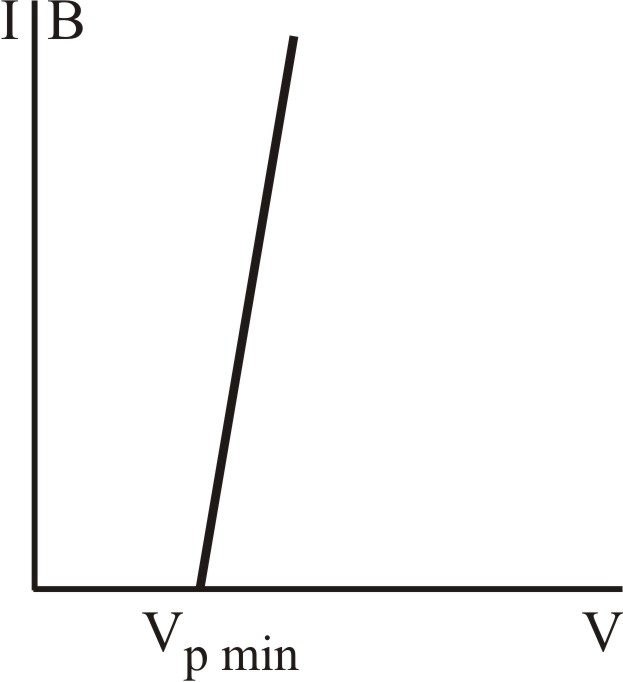

И

з

формулы следует, что зависимости I = (V)

представляет собой прямую линию не

проходящую через начало координат. Т.к.

при рекуперации используется независимое

возбуждение, то зависимость В = (V)

так же линейно зависит от скорости.

Однако, вследствие размагничивающего

влияния реакции якоря, тормозные

характеристики в зоне больших токов

якоря могут стать нелинейными. Величина

Vр min

называется скоростью окончания

рекуперации и зависит от уровня напряжения

в контактной сети, соединения ТД (m)

и величины стабилизирующего резистора

Rст:

з

формулы следует, что зависимости I = (V)

представляет собой прямую линию не

проходящую через начало координат. Т.к.

при рекуперации используется независимое

возбуждение, то зависимость В = (V)

так же линейно зависит от скорости.

Однако, вследствие размагничивающего

влияния реакции якоря, тормозные

характеристики в зоне больших токов

якоря могут стать нелинейными. Величина

Vр min

называется скоростью окончания

рекуперации и зависит от уровня напряжения

в контактной сети, соединения ТД (m)

и величины стабилизирующего резистора

Rст:

![]() .

.

На тормозные характеристики накладываются ограничения: по коммутации; по току якоря; по току возбуждения; по сцеплению; по максимальной скорости.

Регулировать тормозную силу при рекуперативном торможении возможно, как следует из формулы, изменяя ток возбуждения. Возможно введение в цепь якорей дополнительного сопротивления, но при этом повышается скорость окончания рекуперации и снижается эффективность рекуперации.

Рекуперативное торможение с независимым возбуждением обладает теми же преимуществами и недостатками, что и реостатное торможение с независимым возбуждением.

Наиболее простой вариант реализации рекуперативного торможения – чисто независимое возбуждение. Недостаток – большой разброс токов по параллельным ветвям и чувствительность к провалам напряжения в КС, вызванным подключением другого ЭПС в режим тяги.

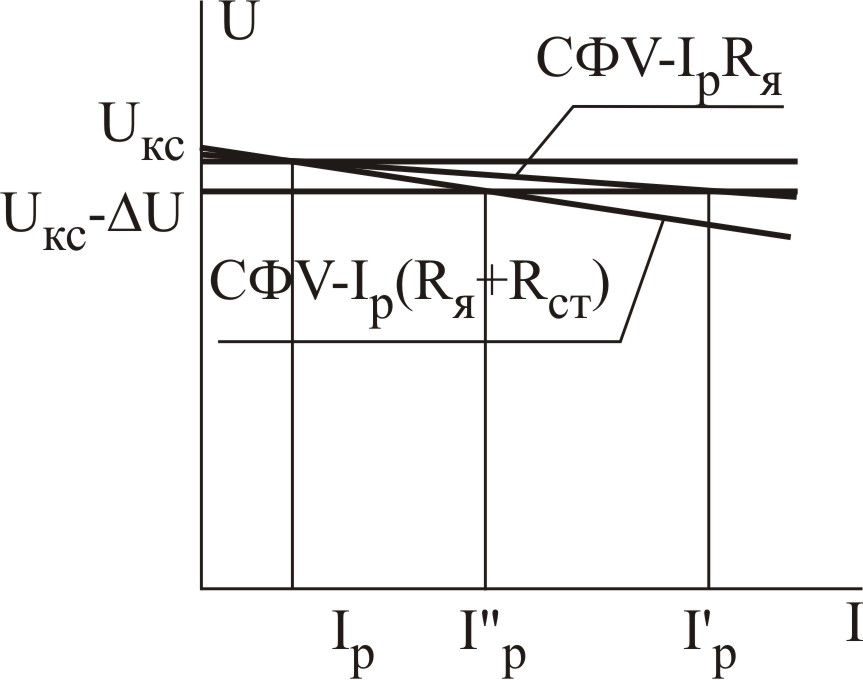

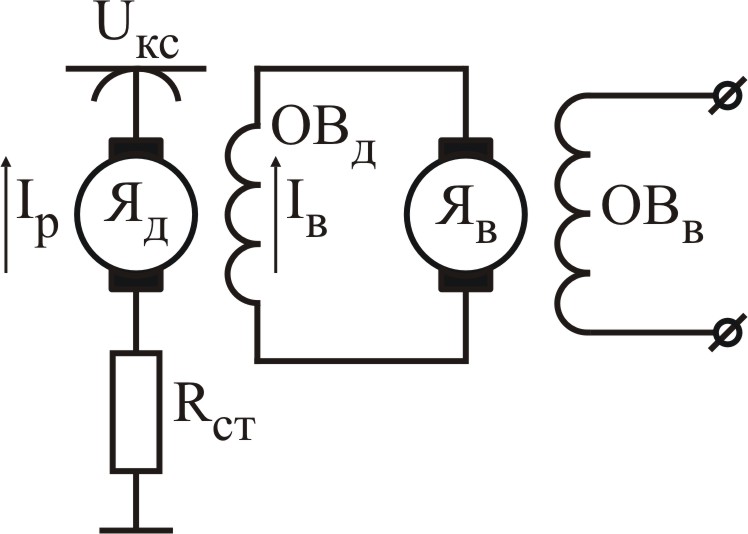

В случае включения в цепь рекуперации дополнительного резистора увеличивается наклон кривой СФV – IpR. При провале напряжения в КС на величину U ток в цепи рекуперации установится на уровне I"p, а в случае схемы без дополнительного резистора – на уровне I'p. Т.е. резистор Rcт позволяет уменьшить изменение тока рекуперации вследствие провала напряжения в КС.

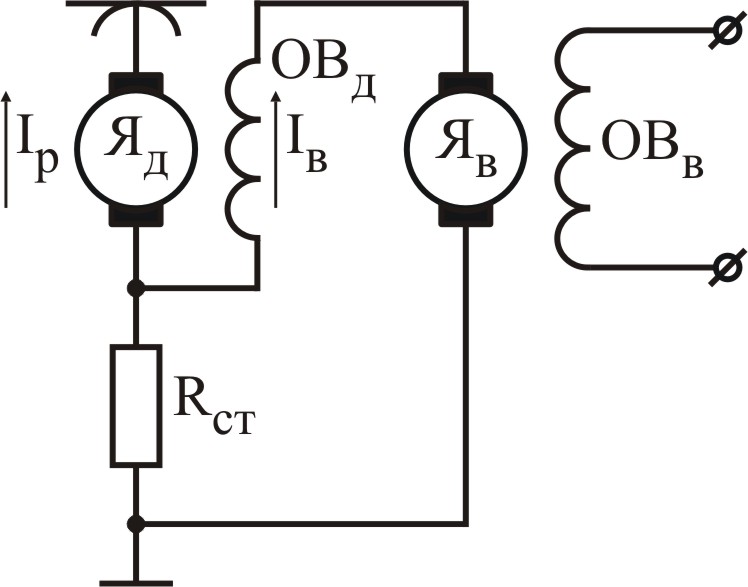

Усиление эффекта от введения в цепь рекуперации дополнительного резистора возможно в том случае, если по нему одновременно протекают как ток рекуперации, так и ток возбуждения. При увеличении тормозного тока увеличивается падение напряжения на резисторе Rcт, следовательно, уменьшается напряжение на обмотке возбуждения и ток возбуждения.

О

бщий

недостаток схем с дополнительным

резистором в цепи рекуперации –

увеличение скорости окончания рекуперации,

а, следовательно, снижение ее эффективности.

бщий

недостаток схем с дополнительным

резистором в цепи рекуперации –

увеличение скорости окончания рекуперации,

а, следовательно, снижение ее эффективности.

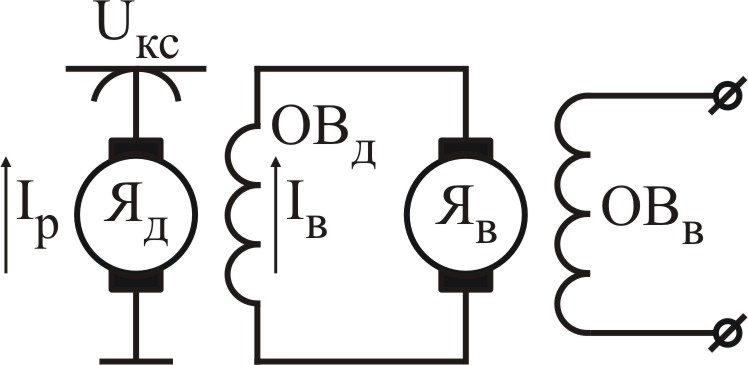

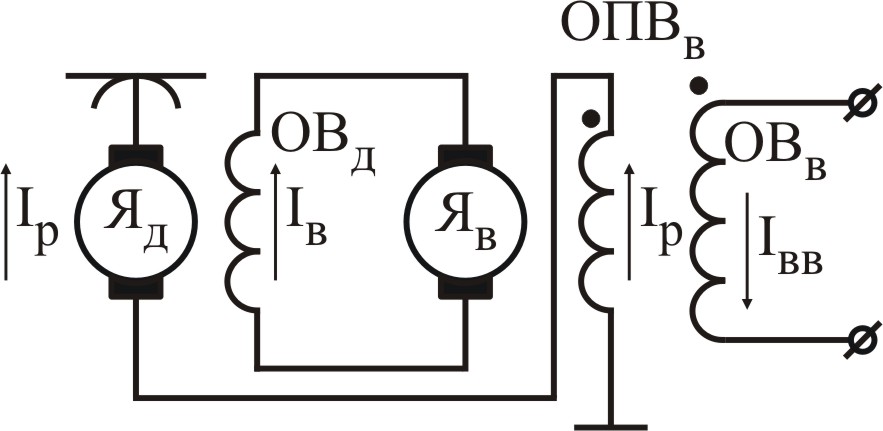

Д ля

уменьшения бросков тока при провале

напряжения КС без введения в цепь

рекуперации дополнительного резистора

применяется схема с противовозбуждением

возбудителя. В этой схеме возбудитель

имеет встречно-смешанное возбуждение.

В цепь протекания тормозного тока

включается обмотка противовозбуждения

возбудителя. При увеличении тормозного

тока происходит размагничивание

возбудителя и уменьшение магнитного

потока главных полюсов ТЭД за счет

уменьшения ЭДС возбудителя.

ля

уменьшения бросков тока при провале

напряжения КС без введения в цепь

рекуперации дополнительного резистора

применяется схема с противовозбуждением

возбудителя. В этой схеме возбудитель

имеет встречно-смешанное возбуждение.

В цепь протекания тормозного тока

включается обмотка противовозбуждения

возбудителя. При увеличении тормозного

тока происходит размагничивание

возбудителя и уменьшение магнитного

потока главных полюсов ТЭД за счет

уменьшения ЭДС возбудителя.

На существующем ЭПС применяется схема с противовозбуждением возбудителя (ВЛ10). Недостатком этой схемы является ручное управление и низкое быстродействие системы в переходных режимах вследствие большой инерционности магнитной системы вращающегося возбудителя. Наиболее ярко это проявляется при резкой потере потребителя рекуперируемой энергии (например, отключение электропоезда из режима тяги или срабатывание защиты на ЭПС, принимающем рекуперируемую энергию).

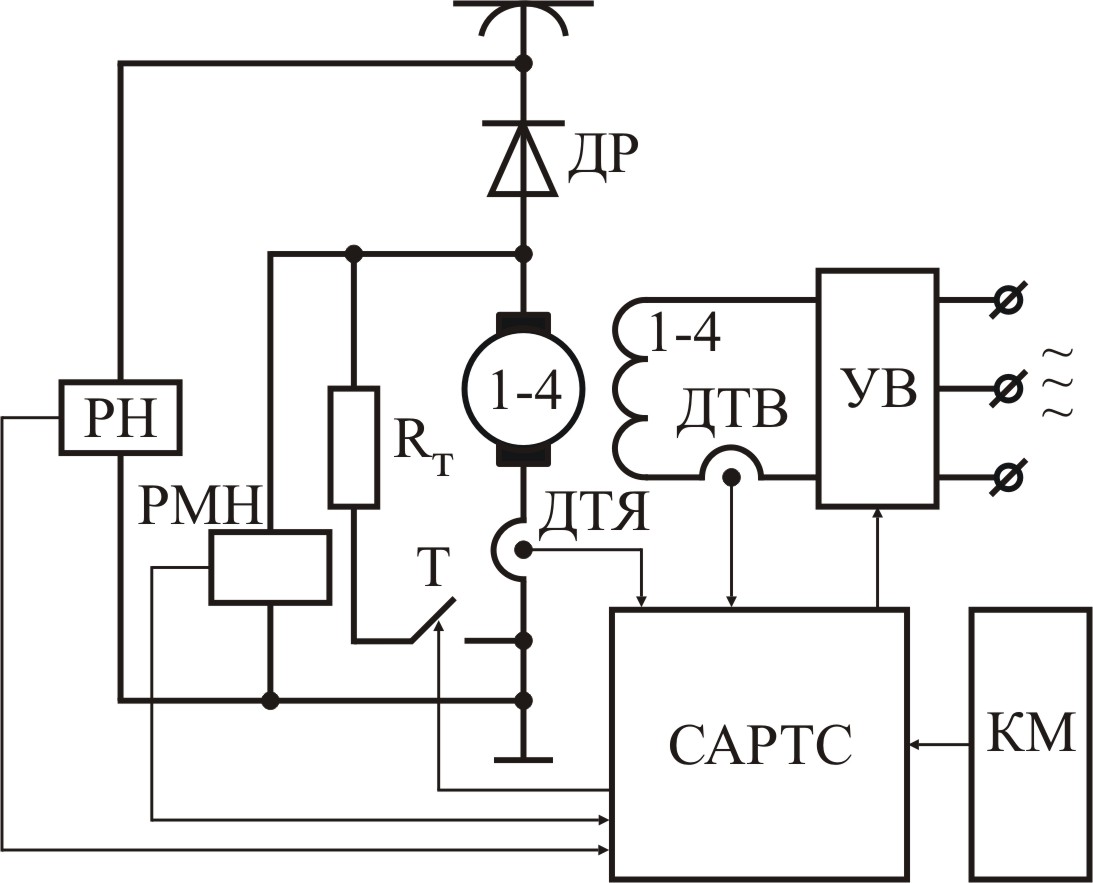

С развитием полупроводниковой техники появилась возможность избавиться от этого недостатка за счет автоматизации процесса торможения (САУТС на электровозах ВЛ10У и ВЛ11 всех модификаций). На электропоездах ЭР2Т и их аналогах российского производства кроме автоматизации процесса торможения в случае потери потребителя происходит автоматическое замещение рекуперативного торможения реостатным без потери тормозного эффекта.

В качестве возбудителя на указанных электропоездах используется трехфазный тиристорный выпрямитель, который обладает высоким быстродействием. Система автоматического регулирования тормозной силы САРТС по сигналам датчиков тока якоря и возбуждения реализует закон постоянства тормозного тока. В случае потери потребителя по сигналу реле максимального напряжения РМН САРТС дает команду на замыкание контактора Т и рекуперативное торможение замещается реостатным.