- •1 Какие цели преследует требование экономного расходования электрической энергии.

- •2 Как может быть достигнуто снижение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли.

- •3 Что такое неисчерпаемые энергетические ресурсы Земли.

- •4 Какими общими свойствами обладают ниэр и вэр.

- •5 Как оценивается потенциал неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсов в Казахстане

- •6 Состояние ветроэнергетики и солнечной энергетики в мире

- •7 Природа ветра, как образуется ветер.

- •8 Основные параметры ветра

- •9 Какие градации содержит шкала скорости ветра.

- •10 Какие характеристики имеет направление ветра

- •11 Как формируются воздушные течения в приземном слое

- •12. Как выражается мощность воздушного потока.

- •13. От чего зависит мощность, развиваемая ветроагрегатом .

- •14.В чем заключаются главные достоинства ветровых турбин с вертикальной осью вращения

- •15.В каких единицах измеряется плотность энергии, поступающей от Солнца на поверхность Земли?

- •16.Что входит в понятие «свет»

- •17.Какие вещества образуют системы, в которых возникает фотоэлектричество.

- •18.От чего зависит выходная мощность фотоэлементов.

- •19.Коэффициент полезного действия и области применения фотовольтаики

- •21 Особенности трубчатых гелионагревателей в сравнении с плоскими

- •22 В каких случаях применяются двухконтурные гелионагревательные системы?

- •24 Какими параметрами определяется мощность водного потока.

- •25 Какие основные компоненты входят в состав гидроэлектростанций

- •26 Что такое «геотермический коэффициент» Земли?

- •27 Как может использоваться тепло Земли в коммерческих целях?

- •28 Принципиальные схемы «добычи» и использования тепла Земли

- •29 Как используется энергия мирового океана для выработки электроэнергии.

- •30 Основные стимулы развития производства электроэнергии с использованием неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсов.

- •1 Какие цели преследует требование экономного расходования электрической энергии.

- •2 Как может быть достигнуто снижение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли.

- •1 Какие цели преследует требование экономного расходования электрической энергии.

- •2 Как может быть достигнуто снижение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли.

- •3 Что такое неисчерпаемые энергетические ресурсы Земли.

- •4 Какими общими свойствами обладают ниэр и вэр.

- •5 Как оценивается потенциал неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсов в Казахстане.

- •6 Состояние ветроэнергетики и солнечной энергетики в мире

- •7 Природа ветра, как образуется ветер.

- •8 Основные параметры ветра

- •9 Какие градации содержит шкала скорости ветра.

- •10 Какие характеристики имеет направление ветра

- •11 Как формируются воздушные течения в приземном слое

- •12. Как выражается мощность воздушного потока.

- •13. От чего зависит мощность, развиваемая ветроагрегатом.

- •14. В чем заключаются главные достоинства ветровых турбин с вертикальной осью вращения

- •15.В каких единицах измеряется плотность энергии, поступающей от Солнца на поверхность Земли?

Скорости и направления ветра в нижних слоях атмосферы сильно изменчивы во времени и по высоте и зависят от множества факторов: состояния подстилающей поверхности, ее термической устойчивости, наличия крупных препятствий, общей циркуляции атмосферы. Слой воздушных течений, осваиваемых ветроэнергетическими агрегатами, имеет высоту от 5 – до 150 – 200 м и характеризуется высокой турбулентностью, наличием градиента скорости по высоте. Наиболее резкий рост скорости с высотой наблюдается в самой нижней части пограничного слоя атмосферы во все сезоны года. В нижнем стометровом слое градиент скорости по высоте составляет в апреле – июле - 3,3 – 3,4 м/с, в зимние месяцы 7,3 – 8 м/с на 100м.. Естественно, что непосредственно на поверхности Земли скорость потока равна нулю. Наименьшее торможение воздушным потокам оказывает гладкая водная поверхность.

Отдельные препятствия воздушному потоку вносят свои собственные возмущения в пограничный слой.

Группа деревьев, или ряд деревьев, например, ветрозащитные лесные полосы создают циркуляции с наветренной и подветренной стороной, распространяющиеся на расстоянии от 5 до 10 – 15 высот лесных насаждений.

12. Как выражается мощность воздушного потока.

Эффективность преобразования кинетической энергии ветра в электрическую энергию определяется рядом его специфически особенностей как энергоносителя, а также свойствами преобразователей энергии – ветровых турбин и электрических генераторов.

Мощность воздушного потока представляется как энергия, поступающая через его сечение площадью 1м2, расположенное перпендикулярно его направлению. Величина развиваемой мощности зависит от плотности воздуха , скорости его движения и определяется выражением:

Диапазон изменения скорости ветра - от 0 (затишье) до 50 - 70 м\с (шторм, ураган) определяет широкие возможности использования его энергии.

13. От чего зависит мощность, развиваемая ветроагрегатом .

Особо важным для пропеллерных ветроагрегатов являются такие параметры ветра, как частота смены направления, скорость изменения направления, длительность случая существования ветра в одном направлении, поскольку плоскость вращения ветроколеса должна быть перпендикулярна направлению ветра в каждый момент времени. Это определяет тяговое усилие лопастей и в конечном итоге мощность ветроагрегата и выработку энергии.

При отклонении угла встречи потока с плоскостью вращения ветроколеса пропеллерных ветроагрегатов от 90º мощность их уменьшается вплоть до 0.

Влияние соответствия угла установки ветроколеса «на ветер» может быть учтено введением в формулу, определяющую мощность ветроколеса параметра «коэффициент использования направления» (КИН) – Cоsυ, изменяющегося от 1 до 0, где υ - угол между плоскостью вращения ветроколеса и вектором скорости набегающего потока воздуха, а также «коэффициента использования направления» z, характеризующего изменчивость направления ветра во времени с размерностью º/С.

кВт, здесь F – площадь ветровоспринимающей поверхности. Параметр z и функция Cos υ определяют необходимость автоматизации ВЭС для установки «на ветер», создания быстродействующих систем слежения за направлением ветра и оборудования ветроагрегатов различными устройствами ориентации ветроколеса на ветер.

При изменении скорости ветра происходит изменение частоты вращения ветроколеса и связанного с ним ротора электрогенератора, что, в свою очередь, приводит к изменению ЭДС генератора и частоты вырабатываемо тока. Поддержание постоянной частоты вращения обеспечивается регулированием углов установки всех лопастей. Изменения скорости ветра в пределах окружности ветроколеса учитывается сложным профилированием лопастей, разделением их на участки и управлением каждым участком отдельно. Все это приводит к усложнению конструкции ветроагрегатов и используется только в мощных установках.

14.В чем заключаются главные достоинства ветровых турбин с вертикальной осью вращения

В![]() етер

обладает двумя главными характеристиками:

скорость и направление. Одновременно

он может создавать динамический напор

и подъемную силу. Для повышения

экономических показателей ветроэнергетики

необходимо, чтобы энергия ветра полностью

использовалась при любых изменениях

его скорости и направления. Этими

свойствами обладают ветроагрегаты с

вертикальным расположением оси вращения

ветроколеса, таких как турбина Дарье

и вертикально - осевая турбина с

направляющим аппаратом .

етер

обладает двумя главными характеристиками:

скорость и направление. Одновременно

он может создавать динамический напор

и подъемную силу. Для повышения

экономических показателей ветроэнергетики

необходимо, чтобы энергия ветра полностью

использовалась при любых изменениях

его скорости и направления. Этими

свойствами обладают ветроагрегаты с

вертикальным расположением оси вращения

ветроколеса, таких как турбина Дарье

и вертикально - осевая турбина с

направляющим аппаратом .

Вертикально – осевая ветровая турбина состоит из внешней неподвижной части – статора и расположенного внутри него вращающегося ротора, лопатки которого, образуют активную и реактивную ступени турбины. Направляющий аппарат имеет определяемое расчетом количество пластин. Ротор турбины содержит определенное количество выпукло-вогнутых лопаток, равномерно расположенных по окружности.

При обтекании профиля лопатки на нем возникают различные давления: у выпуклой поверхности возникает разрежение – подъемная сила, а у вогнутой – избыточное давление - напор. Действующие одновременно оба эти явления вызывают силу, перемещающую лопатку и вращающую ротор.

Диффузорная конфигурация межлопаточного пространства ротора и пространства между пластинами направляющего аппарата способствуют удалению из турбины отработавшего воздуха и повышению коэффициента использования его энергии.

Геометрические параметры ротора – внешний - D1 и внутренний D2 диаметры ротора находятся в соотношении D1/D2=1,21,45.

Необходимый конструктивный элемент ВОВТ, влияющий на динамические характеристики агрегата, предназначенный для усиления ветрового потока на роторе – это направляющий аппарат.

Направляющий аппарат концентрирует воздушный поток и направляет его на лопатки ротора, обеспечивает использование энергии порывов и шквалов. Одновременно в 1,5 – 1,6 раз увеличивается частота вращения ротора и развиваемая турбиной мощность.

Высота ротора ветровой турбины является параметром, определяющим ее мощность и для увеличения мощности турбины кроме увеличения диаметра необходимо увеличивать высоту. Высоту турбины ограничивает устойчивость и прочность лопаток, создающих тяговое усилие и действие центробежных сил. Поэтому здесь реализуется принцип построения турбины из отдельных модулей - статор - ротор, а для повышения прочности ротора внутри него устанавливаются дистанционные диски через расстояния, в пределах 0,51,6 его диаметра.

Высота многомодульных ВЭА равна общей высоте установленных друг на друга модулей и основания, в котором размещается электрогенератор.

Мощность ВОВТ формируется по двум направлениям: изменение диаметра турбины, высоты и числа модулей.

Ветростанции с вертикально – осевыми турбинами обладают рядом преимуществ по сравнению с пропеллерными:

- используют напор ветра и подьемную силу, формирующиеся на профиле лопаток ротора;

-.не имеют зависимости развиваемой мощности от направления ветра;

- способны работать на порывистых и ураганных ветрах;

- имеют направляющий аппарат, увеличивающий удельную мощность ротора в 2- 2, 5 раза по сравнению с открытым ротором;

-генератор находится внизу установки, что удобно при монтаже и техническом обслуживании;

- имеется возможность изменения мощности ветровой турбины и генератора без изменения конфигурации установленной ВЭС.

15.В каких единицах измеряется плотность энергии, поступающей от Солнца на поверхность Земли?

Суммарный годовой потенциал солнечной энергии на территории Казахстана оценивается порядка 340 млрд.тонн условного топлива.

Источник лучистой энергии - Солнце - раскалённый плазменный шар радиусом 696 тыс.км. Светимость Солнца 3,86х10 в 23 степени кВт, эффективная температура поверхности около 6000 К, химический состав: водород - около 90% , гелий – 10%, другие элементы – менее 0,1%.

Источник энергии Солнца – ядерные превращения водорода в гелий в центральной области Солнца, где температура около 15 млн К. Энергия из недр Солнца к его поверхности переносится излучением, а затем во внешнем слое, толщиной около 0,2 радиуса шара – конвекцией. Интенсивность плазменных процессов на Солнце периодически – через 11 лет меняется. На Землю, находящуюся от Солнца на расстоянии 149 млн км поступает поток солнечной лучистой энергии мощностью около 2 1017Вт.

16.Что входит в понятие «свет»

Спектр солнечного излучения охватывает диапазон от гамма излучения до метровых радиоволн. В видимой области солнечный спектр близок к излучению абсолютно чёрного тела при температуре около 6000 К и имеет энергетический максимум в области 430 – 500 нм. Излучение в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм входит в понятие «свет», что по гречески - Фотос . К этому диапазону примыкает невидимое, но переносящее большую энергию, длинноволновое инфракрасное излучение и коротковолновое ультрафиолетовое излучение.

17.Какие вещества образуют системы, в которых возникает фотоэлектричество.

К веществам, образующих системы, в которых обнаруживается фотоэлектричество в первую очередь относятся кремний, германий, селен, Tl2S, Ag2S, CdS, CdTe,GaAs,Al,AlSb. Для изготовления солнечных источников электроэнергии применяются в основном кремниевые фотоэлементы, обладающие более высоким кпд преобразования энергии.

Электропроводность кремния зависит от малейших примесей и внешних электромагнитных воздействий. Для изготовления фотоэлементов применяется сверхчистый кремний «солнечного качества» разной кристаллической структуры – от монокристаллов до микрокристаллических фракций чистотой 99,9999%, из которого изготавливаются солнечные элементы.

18.От чего зависит выходная мощность фотоэлементов.

Напряжение холостого хода, генерируемое одним элементом, зависит от размеров элемента. Величина тока зависит от интенсивности света и так же от размера элемента, под которым подразумевается площадь его поверхности.

Напряжение холостого хода, генерируемое одним элементом, зависит от размеров элемента. Величина тока зависит от интенсивности света и так же от размера элемента, под которым подразумевается площадь его поверхности.

Пиковая (максимальная) мощность солнечного элемента соответствует напряжению около 0,47 В. Таким образом, чтобы правильно оценить качество солнечного элемента, необходимо нагрузить его так, чтобы выходное напряжение равнялось 0,47 В.

Батареи можно составлять в любой желаемой комбинации. Простейшей батареей является цепочка из последовательно включенных элементов. Можно также соединить цепочки параллельно, получив, так называемое, последовательно-параллельное соединение, характеризующееся увеличением мощности.

Важным показателем работы солнечных элементов является их температурный режим. При нагреве элемента на один градус свыше 25оС он теряет в напряжении 0,002 вольт, т.е. 0,4 %/градус.

В яркий солнечный день элементы нагреваются до 60-70оС, теряя 0,07-0,09 вольт каждый. Это и является основной причиной снижения КПД солнечных элементов, приводящей к падению напряжения, генерируемого элементом. Для поддержания КПД на расчетном уровне применяется водяное или воздушное охлаждение элементов. Обычно КПД солнечного элемента колеблется в пределах 10-16 %. Солнечная ячейка размером 100х100 мм при стандартных условиях может генерировать 1-1,6 ВтЭлектрические параметры для отдельного солнечного элемента представляются в виде вольтамперной характеристики при стандартных условиях. Стандартными условиями работы элементов являются:- освещенность 1000 Вт/м2, -температура 25оС, солнечный спектр на широте 45о.

19.Коэффициент полезного действия и области применения фотовольтаики

Фотоэлектрический эффект и солнечная батарея являются основой новой отрасли энергетики – «фотовольтаики» - использования солнечного света для производства электрической энергии.

Солнечный фотоэлемент изготавливается из пластины полупроводникового материала, например, кремния со строго дозированным содержанием специальных добавок, создающих области с P- и N- типами проводимости, размещаемой между электродами.

Нижний электрод – пластина, верхний электрод – тонкие токосъемные сетки, которые предназначены для припайки к ним проводников. При использовании в качестве солнечного элемента аморфного или кристаллического кремния коллекторными материалами служат олово или индий. Полученные после сборки пластин ячейки в зависимости от размеров характеризуются величиной вырабатываемого ими напряжения и тока, пропорционально падающему на них излучению.

При поглощении фотонов в полупроводнике одновремённо освобождаются электроны и дырки, образующие пары «электрон – дырка». Электроны из заполненной зоны переходят в свободную зону, становясь электронами проводимости, а дырки остаются в заполненной зоне и также могут участвовать в электропроводности. При подходе к P-N переходу пары под действием контактного электрического поля разделяются: электроны идут в электронный полупроводник, а дырки переходят в дырочный полупроводник. В результате возникает динамическое равновесие, когда число носителей зарядов, перемещающихся в единицу времени через запирающий слой, сравнивается с числом носителей, перемещающихся в обратном направлении. При этом между верхним и нижним электродами устанавливается разность потенциалов, представляющая собой фотоэлектродвижущую силу.

20. Г. я." обычно изготовляют в виде плоского прямоугольного ящика, часто застеклённого, герметичного (водонагреватели) или с вентиляционными отверстиями в стенках (гелиосушилки), который обращен тепло-воспринимающей поверхностью к солнечным лучам. Вот как выглядит собственно "горячий ящик":

П ри

их непосредственном участии, по разным

проектам были разработаны,

ри

их непосредственном участии, по разным

проектам были разработаны,

установлены и сданы в эксплуатацию ряд фотоэлектрических станций (освещение, теле- и радиоаппаратура, связь, водоподъем и т.д.), гелионагреватели (горячая вода и отопление), установки по получению биогаза и экологически чистых высокоэффективных биоорганических удобрений (биогумус) из отходов животноводства, промышленности и бытовых отходов. Эти проекты действуют в Каракалпакстане, Бухарской, Самаркандской, Навоийской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

Начата установка солнечных фотоэлектрических станций и солнечных коллекторов в объектах Госкомприроды. Так, подобные устройства успешно используются в Сурхандарье, а для Мониторингового центра “Замин” (Джизакская область) и Экологического центра “Джейран” (Бухарская область) подготовлены электрические и теплотехнические обоснования. Совместно с представительством Программы развития ООН в Узбекистане проведен тендер на закупку соответствующего оборудования, которое будет установлено в начале октября. В настоящее время подготавливается техническое обоснование и проводятся подготовительные работы по установке в заповеднике “Гисар” (Кашкадарьинская область) двух солнечных фотоэлектрических и двух водонагревательных установок. Их сдача в эксплуатацию запланирована на первое полугодие 2007 г. Основой гелионагревателя служит коллектор солнечной энергии — трубчатая конструкция, в которой энергия солнечной радиации преобразуется в тепловую энергию циркулирующего внутри труб воздушного потока. В уже существующих и используемых отечественных и зарубежных гелиоустановках действуют солнечные коллекторы в различных конструктивных исполнениях. Они отличаются между собой типом обогревателей, их количеством в установке и материалом покрытий. Обогреватели, то есть носители тепла, могут быть твердыми, жидкими и комбинированными. Из первых наиболее известны конструкции, состоящие из пластинчатых, трубчатых, змеевиковых, цилиндрических или ячеистых элементов. В качестве жидкого обогревателя в промышленных установках используют разбавленный раствор соли, отработанное масло, имеющее черный цвет, или другую черную жидкость. Кроме того, есть обогреватели из ртути, абсорбирующего материала, волокнистого материала и газообразного потока, в котором взвешены твердые черные частицы. К особому классу относятся солнечные коллекторы, в которых обогревателями являются тепловые трубы. Последние представляют собой замкнутое испарительно-конденсационное устройство, где перемещение жидкости или пара происходит без участия специальных устройств. Для изоляции от воздействия атмосферных осадков или холодного воздуха такие установки имеют прозрачные покрытия — одинарные, двойные или тройные.

21 Особенности трубчатых гелионагревателей в сравнении с плоскими

Плоские гелионагреватели обычно изготавливаются из металлического или пластмассового листа с черным поглощающим свет покрытием, на котором расположены металлические или пластмассовые трубки. По трубкам прокачивается вода в одноконтурных нагревателях, либо незамерзающая жидкость (в двухконтурных системах). Изменение мощности нагревателя производится увеличением или уменьшением его площади. Для повышения эффективности гелионагреватели снабжаются устройствами поворота при слежении за положением Солнца и возврата в положение «на восток» в ночное время под разными углами, соответствующими временам года, а также системами хранения тепла типа термосов.

Трубчатые гелионагреватели в настоящее время получили наибольшее распространенные в мире. Они имеют наружную трубу, выполненную из специального стекла, пропускающего вовнутрь всю энергию, поступающую от Солнца. Внутренняя труба изготовлена из стекла, имеющего высокую теплопроводность и покрыта специальным составом, активно поглощающим солнечное излучение – ультрадисперсным черным порошком на основе оксида алюминия с размерами частиц 2 – 3 нМ В кольцевом зазоре между трубами создан высокий вакуум С одного конца трубы спаяны, внутренний конец внутренней трубы удерживается пружиной, на которой нанесен специальный состав, поглощающий остатки газа в межтрубном зазоре. Высокий вакуум в зазоре необходим для предотвращения передачи тепла от нагревающейся внутренней трубы к наружной и далее в окружающее пространство, т.е. для получения высокого КПД нагревателя.

Трубы располагаются на наклонной поверхности, устанавливаемой под такими углами, чтобы на каждой широте Земного шара в любое время года можно было получить на них максимальную освещенность. При переходах от зимы к весне, от весны к лету, от осени к зиме производят переустановку наклона панелей гелионагревателей. Благодаря установке труб на определенном расстоянии друг от друга, равном приблизительно диаметру труб, отсутствует необходимость поворота панели нагревателей вслед за солнцем. Это является существенным преимуществом трубчатых гелионагревателей, по сравнению с плоскими. Принцип работы трубчатых гелионагревателей состоит в следующем. В нижнюю часть расширительного бака поступает холодная вода. В результате поглощения солнечной энергии вода, прилегающая к внешней поверхности труб нагревается и всплывает на поверхность бака, холодная вода стекает вниз. Так продолжается до тех пор, пока вся вода не нагреется до температуры, соответствующей интенсивности солнечного излучения в данное время.

22 В каких случаях применяются двухконтурные гелионагревательные системы?

Трубчатые нагреватели для двухконтурных систем. Они применяются в климатических условиях имеющих низкие температуры в ночное время и при невозможности использования воды как средства переноса энергии. Солнечные нагреватели для двухконтурных систем содержат тепловые медные трубы, наполненные незамерзающей низкокипящей неядовитой жидкостью, с помощью которой тепло переносится от солнечной теплообменной поверхности к наконечнику тепловой трубы, погружаемому в нагреваемую воду. Медная тепловая труба покрытая поглощающим свет составом, содержащая незамерзающую нетоксичную жидкость находится внутри коаксиально расположенных труб (Evacuated Tube), между которыми удален воздух. При нагреве горячий пар переходит в верхнюю часть тепловой трубы и нагревает ее наконечник (окрашено к красный цвет). Охлажденный пар и холодная жидкость (окрашено в синий цвет) от наконечника трубы опускается вниз и цикл повторяется. Солнечная система для подогрева воды в закрытом плавательном бассейне содержит солнечные панели с принудительной прокачкой воды, теплообменные емкости, циркуляционные насосы и угольные фильтры.

23. Энергетические ресурсы морских, океанических и термальных вод. Большими энергетическими ресурсами обладают водные массы морей и океанов. К ним относится энергия приливов и отливов, морских течений, а также градиентов температур на различных глубинах. В настоящее время эта энергия используется в кране незначительном количестве из-за высокой стоимости получения. Это, однако, не означает, что и в дальнейшем ее доля в энергобалансе не будет повышаться. В мире пока действуют две-три приливно-отливные электростанции. В России возможности приливно-отливной энергии значительны на Белом море. Однако, кроме высокой стоимости энергии, электростанции такого типа нельзя отнести к высокоэкологичным. При их строительстве плотинами перекрываются заливы, что резко изменяет экологические факторы и условия обитания организмов.

В океанических водах для получения энергии можно использовать разности температур на различных глубинах. В теплых течениях, например в Гольфстриме, они достигают 20ºС. В основе принципа лежит применение жидкостей, кипящих и конденсирующихся при небольших разностях температур. Теплая вода поверхностных слоев используется для превращения жидкости в пар, который вращает турбину, холодные глубинные массы - для конденсации пара в жидкость. Трудности связаны с громоздкостью сооружений и их дороговизной. Установки такого типа находятся пока на стадии испытаний (например, в США). Несравнимо более реальны возможности использования геотермальных ресурсов. В данном случае источником тепла являются разогретые воды, содержащиеся в недрах земли. В отдельных районах такие воды изливаются на поверхность в виде гейзеров (например, на Камчатке). Геотермальная энергия может использоваться как в виде тепловой, так и для получения электричества. Ведутся также опыты по использованию тепла, содержащегося в твердых структурах земной коры. Такое тепло из недр извлекается посредством закачки воды, которую затем используют так же , как и другие термальные воды. Уже в настоящее время отдельные города или предприятия обеспечиваются энергией геотермальных вод. Это, в частности, относится к столице Исландии-Рейкьявику. В начале 80х-годов в мире производилось на геотермальных электростанциях около 5000МВт электроэнергии (примерно 5 АЭС). Мировой океан – крупнейший естественный коллектор солнечного излучения. В нем между теплыми, поглощающими солнечное излучение поверхностными водами и более холодными придонными достигается разность температур в 20 °С . Это обеспечивает непрерывно пополняемый запас тепловой энергии , которая принципиально может быть преобразована в другие виды . Сам термин «преобразование тепловой энергии океана » (ОТЕС ) – «oceantermal energy conversion» – означает преобразование некоторой части этой тепловой энергии в работу и далее в электроэнергию .Преобразование тепловой энергии , запасенной океаном , в механическую энергию и далее в электроэнергию требует создания тепловой машины, тем или иным способом использующей естественный перепад температур между прогретыми поверхностными и охлажденными глубинными слоями вод. В первом приближении доля преобразуемой энергии может быть определена через КПД термодинамического цикла Карно как T , где T – величина перепада температур между нагревателем и холодильником; T – абсолютное значение температуры нагревателя (К ).

24 Какими параметрами определяется мощность водного потока.

Гидравлическая энергия водоводов представляет собой работу, которую совершает текущая в них вода. Силой, осуществляющей работу водного потока, является собственный вес воды и скорость ее движения. Энергия воды определяется напором, т.е. разностью уровней воды в начале и в конце рассматриваемого участка водотока и расходом в единицу времени.

Если падение

участка водотока (реки) длиной L,

м, составляет

H,

м, то при расходе воды

Q,

м3/сек,

равном его среднему значению в начале

и конце участка, работа текущей воды в

течение 1 сек, т.е. мощность водотока N

на рассматриваемом участке, составляет

N=

gQH=9810QH,

если

– плотность воды, равная 1000

кг/м3;

g

– ускорение свободного падения м/с2;

N=9,81QH

кВт Энергия

водотока Э, определяемая произведением

мощности N

на время t,

составляет, Э

=9,81QHt\3600

= WH\367,2кВт.ч

где W=Qt

– объем используемого стока, м3.

Формулы мощности водотока выражают

потенциальную мощность и выработку

электроэнергии. Реальная или техническая

мощность будет меньше за счет потерь

в гидротехнических сооружениях,

подводящих воду из реки к турбинам, в

самих турбинах и генераторах ГЭС,

учитываемых коэффициентом полезного

действия

.

Тогда получим полезную мощность, кВт,

N=9,81QH

,

И соответственно электроэнергию, кВт

ч, Э =

WH

\367,2кВт.ч

.

Тогда получим полезную мощность, кВт,

N=9,81QH

,

И соответственно электроэнергию, кВт

ч, Э =

WH

\367,2кВт.ч

25 Какие основные компоненты входят в состав гидроэлектростанций

Структурные схемы гидроэлектростанций

Для превращения речного стока в гидроэнергетические ресурсы необходимо несколько компонентов:

- водохранилище, образующееся при перегораживании русла реки плотиной, создающей напор перед турбиной;

- напорная деривация – трубопровод, подающий воду в турбину.

Водохранилище отличается от естественного водоема – озера тем, что оно является регулятором речного стока и имеет переменный уровень в зависимости от величины поступления воды и расхода ее через турбины ГЭС. Период аккумуляции речного стока называется наполнением водохранилища, а период отдачи накоплений воды — сработкой водохранилища. Как наполнение водохранилища, так и его сработка в нормальных условиях производится до некоторых предельных уровней.

Верхний предел уровня воды, при котором ГЭС и сооружения гидроузла работают длительное время с соблюдением нормальных запасов надежности, предусматриваемых техническими условиями, носит название нормального подпорного уровня (НПУ) Объем водохранилища при этом уровне называется полным объемом и обозначается Uполн.

Минимальный уровень водохранилища, до которого возможна его сработка в условиях нормальной эксплуатации, называется уровнем мертвого объема (Uмо). Этот объем определяется условиями получения на ГЭС расчетных параметров. Объем воды между НПУ и УМО называется полезным Uполезн, так как именно этот объем может быть использован для удовлетворения различных целей. Объем же воды, находящейся ниже УМО, называется мертвым VMO, поскольку он не может быть использован в нормальных условиях эксплуатации.

Таким образом, Uполезн = Uполн – Uмо. В общем виде уравнение водного баланса водохранилища за некоторое время Т может быть представлено следующим равенством:

Wрег = Wприт ± ۵U – Wзаб + Wвозвр – Wпот,

где Wрег — зарегулированный объем стока, т. е. тот объем воды, который прошел за время Т через створ гидроузла; Wприт — приток воды в водохранилище за время Т (для одиночной ГЭС это бытовой приток, для каскада — приток от вышележащей ГЭС с учетом боковой приточности между створами); ۵U — использованный объем водохранилища за период Т (в формуле знак плюс относится к периоду сработки, знак минус — к периоду наполнения водохранилища); Wзаб и Wвозвр — стоки: забираемый из водохранилища и возвращаемый соответственно; Wпот — потери воды из водохранилища за время Т (они обычно включают потери на фильтрацию, льдообразование и расход через шлюзы, если они имеются). Гидравлической турбиной называется двигатель, преобразующий энергию движущейся воды в механическую энергию вращения ее рабочего колеса. Турбины бывают активные (или свободноструйные) и реактивные. Активная турбина работает за счет кинетической энергии струи, выходящей из сопла под давлением, созданным напором Н, струя воды направляется соплом на лопатки рабочего колеса. Активные турбины применяют в основном при больших напорах (до 1000 м и более) и малых расходов воды. Существуют следующие системы активных турбин: ковшовые, наклонно-струйные и двукратные. Реактивные турбины работают главным образом за счет потенциальной энергии воды, создаваемой напором, и частично за счет кинетической энергии движущейся струи. Если рабочее колесо активной турбины вращается в воздухе при атмосферном давлении и поток воды воздействует только на часть его лопастей, то в колесе реактивной турбины все каналы между лопастями сплошь заполнены водой. Наиболее совершенны осевые поворотно-лопастные, пропеллерные и радиально-осевые реактивные турбины.

26 Что такое «геотермический коэффициент» Земли?

Увеличение температуры земной коры по глубине в пределах 30 на 100м глубины

В Казахстане геотермальные источники были открыты при разведке нефтяных и газовых месторождений. Так, в г.Жаркенте Алматинской области имеются пригодные для промышленного использования термальные воды с температурой 88-960С. Дебит одой скважины до 3000 м3 в сутки. Проведены геотермические исследования на глубинах до 6500 м с интервалом 500 м в том числе по:

П рикаспийской

впадине: 30 скважин до глубины 6500 м,

максимальная температура 118 оС,

максимальный градиент 27 оС

на 1000 м.

рикаспийской

впадине: 30 скважин до глубины 6500 м,

максимальная температура 118 оС,

максимальный градиент 27 оС

на 1000 м.

Мангышлак-Устюрсткой системе: 17 скважин до глубины 3250 м, максимальная температура 150 оС, максимальный градиент 35,8 оС/км.

Тургаю и Северному Приаралью: 5 скважин до глубины 2900 м, максимальная температура 100 оС, максимальный градиент 27,8 оС/км.

Иртышской впадине: 6 скважин до глубины 2000 м, максимальная температура

60 оС, максимальный градиент 58 оС/км.

Илийской впадине: 20 скважин до глубины 3800 м, максимальная температура 165 оС, максимальный градиент 32 оС/км.

Сырдарьинской впадине: 13 скважин до глубины 2100 м, максимальная температура 83 оС, максимальный градиент 40 оС/км.

Чу-Сарысуйской впадине: 6 скважин до глубины 1400 м, максимальная температура 63 оС, максимальный градиент 28 оС/км.

Пригодными для сооружения ГеоТЭС являются горизонты3800м в Илийской впадине и 3250м в Мангышлак – Устюрстской системе.

27 Как может использоваться тепло Земли в коммерческих целях?

Тепловые потоки от физических процессов, происходящих в ядре Земли достигают поверхности и обнаруживаются на глубинах, доступных для современных средств бурения скважин. В районах с высокой вулканической активностью тепловые потоки в виде гейзеров достигают поверхности Земли и используются на геотепловых станциях. Например, в Новой Зеландии более 40%, в Италии более 6% электроэнергии вырабатывается на ГеоТЭС. В Казахстане геотермальные источники были открыты при разведке нефтяных и газовых месторождений. Так, в г.Жаркенте Алматинской области имеются пригодные для промышленого использования термальные воды с температурой 88-960С. Дебит одой скважины до 3000 м3 в сутки. Проведены геотермические исследования на глубинах до 6500 м с интервалом 500 м в том числе по:

Прикаспийской впадине: 30 скважин до глубины 6500 м, максимальная температура 118 оС, максимальный градиент 27 оС на 1000 м.

Мангышлак-Устюрсткой системе: 17 скважин до глубины 3250 м, максимальная температура 150 оС, максимальный градиент 35,8 оС/км.

Тургаю и Северному Приаралью: 5 скважин до глубины 2900 м, максимальная температура 100 оС, максимальный градиент 27,8 оС/км и т.д.

Одна скважина с дебитом 50 л/с и давлением воды на поверхности земли 9 кг/см2 может быть использована для производства электроэнергии на мини ГЭС мощностью 3,0 - 3,5 кВт и обеспечивать тепловой энергией в количестве до 9 - 10 Гкал/ч.

Основное и широкое применение тепло Земли находит при получении энергии для систем отопления и теплоснабжения с использованием тепловых насосных установок (ТНУ). Они производят в 3 - 7 раз больше тепловой энергии, чем потребляют электрической на привод компрессора и считаются эффективными источниками высокопотенциальной теплоты за счет аккумулирования тепла от грунтовых и артезианских вод, озер, морей, очищенных бытовых стоков, использования грунтового тепла земных недр и переноса его к теплоносителю с более высокой температурой.

В последние годы (1999-2007 г.г.) работы в этом направлении ведутся и в Республике Казахстан. Здесь эффективность применения тепловых насосов будет высокой ввиду большой продолжительности отопительного периода, достигающего от 200 до 250 дней в году.

28 Принципиальные схемы «добычи» и использования тепла Земли

Теплоснабжение высокотемпературной сильно минерализованной термальной водой. Термальная вода имеет температуру выше 80° С, но сильно минерализована. В этих условиях возникает необходимость в устройстве промежуточных теплообменников. Принципиальное решение такой схемы показано на рис. 1.Здесь термальная вода из скважин разделяется на две параллельные ветви: одна направляется в теплообменник отопления и затем в теплообменник 1-й ступени подогрева воды для горячего водоснабжения; вторая — в теплообменник 2-й ступени. Чтобы избежать зарастания трубопровода, термальную воду используют с промежуточным теплообменником. Высокоминерализованную воду из скважины подают в резервуар со змеевиками, по которым поступает пресная речная вода. Нагретая пресная вода идет к потребителю, а выпадающие из термальных вод соли осаждаются в резервуаре и на наружных поверхностях змеевика. Недостатком схемы с теплообменником является сокращение срабатываемого потенциала термальной воды (на конечную разность температур в теплообменнике). Вышеописанная схема весьма применима для Кабардино-Балкарии.

Т еплоснабжение

низкотемпературной маломинерализованной

термальной водой. Термальная

вода маломинерализована, но с низким

тепловым потенциалом (температура ниже

80 °С). Здесь требуется повышение

потенциала

термальной

воды. Осуществить это можно разными

методами, приведем основные из них:

еплоснабжение

низкотемпературной маломинерализованной

термальной водой. Термальная

вода маломинерализована, но с низким

тепловым потенциалом (температура ниже

80 °С). Здесь требуется повышение

потенциала

термальной

воды. Осуществить это можно разными

методами, приведем основные из них:

а) подача термальной воды параллельно на отопление и горячее водоснабжение и пиковый догрев отопительной воды;

б) бессливная система геотермального теплоснабжения;

в) применение тепловых насосов;

г) совмещенное применение тепловых насосов и пикового догрева.

По схеме (а) термальная вода из скважин поступает в систему горячего водоснабжения и параллельно в пиковую котельную. Здесь она догревается до температуры, соответствующей метеорологическим условиям, и подается в системы отопления (рис. 2). Данная схема особенно целесообразна для районов с дорогим бурением, так как пиковая котельная позволяет сократить число скважин.

Прямое использование геотермальной энергии

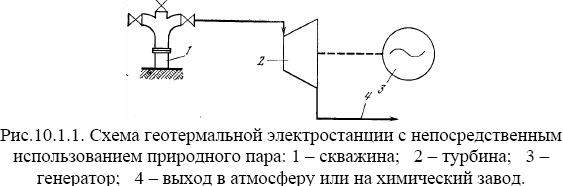

Г еотермальные

станции в вулканических районах

базируются на месторождениях пароводяной

смеси, добываемой из природных подземных

трещинных коллекторов с глубины 0,5-3

км. Пароводяная смесь в среднем имеет

степень сухости 0,2-0,5 и энтальпию

1500-2500 кДж/кг. В среднем одна эксплуатационная

скважина обеспечивает электрическую

мощность 3-5 МВт, средняя стоимость

бурения составляет 900 долларов за метр.

Геотермальная

электростанция с непосредственным

использованием природного пара. Самая

простая и доступная геотермальная

энергоустановка представляет собой

паротурбинную установку с противодавлением.

Природный пар из скважины подается

прямо в турбину с последующим выходом

в атмосферу или в устройство, улавливающее

ценные химические вещества. В турбину

с противодавлением можно подавать

вторичный пар или пар, получаемый из

сепаратора. По этой схеме электростанция

работает без конденсаторов, и отпадает

необходимость в компрессоре для удаления

из конденсаторов неконденсирующихся

газов. Эта установка наиболее простая,

капитальные и эксплуатационные затраты

на нее минимальны. Она занимает небольшую

площадь, почти не требует вспомогательного

оборудования и ее легко приспособить

как переносную геотермальную

электростанцию (рис. 10.1.1).

еотермальные

станции в вулканических районах

базируются на месторождениях пароводяной

смеси, добываемой из природных подземных

трещинных коллекторов с глубины 0,5-3

км. Пароводяная смесь в среднем имеет

степень сухости 0,2-0,5 и энтальпию

1500-2500 кДж/кг. В среднем одна эксплуатационная

скважина обеспечивает электрическую

мощность 3-5 МВт, средняя стоимость

бурения составляет 900 долларов за метр.

Геотермальная

электростанция с непосредственным

использованием природного пара. Самая

простая и доступная геотермальная

энергоустановка представляет собой

паротурбинную установку с противодавлением.

Природный пар из скважины подается

прямо в турбину с последующим выходом

в атмосферу или в устройство, улавливающее

ценные химические вещества. В турбину

с противодавлением можно подавать

вторичный пар или пар, получаемый из

сепаратора. По этой схеме электростанция

работает без конденсаторов, и отпадает

необходимость в компрессоре для удаления

из конденсаторов неконденсирующихся

газов. Эта установка наиболее простая,

капитальные и эксплуатационные затраты

на нее минимальны. Она занимает небольшую

площадь, почти не требует вспомогательного

оборудования и ее легко приспособить

как переносную геотермальную

электростанцию (рис. 10.1.1).

Турбогенераторные установки с противодавлением не препятствуют промышленному использованию химических веществ, содержащихся в природном теплоносителе. Так, например, в природном паре некоторых месторождений Италии содержится 150-700 мг/кг борной кислоты, и при помощи подобных установок можно добывать этот ценный продукт одновременно с выработкой электроэнергии. Рассмотренная схема может стать самой выгодной для тех районов, где имеются достаточные запасы природного пара. Рациональная эксплуатация обеспечивает возможность эффективной работы такой установки даже при переменном дебите скважин. В Италии работает несколько таких станций. Одна из них – мощностью 4 тыс. кВт при у дельном расходе пара около 20 кг/сек, или 80 т пара в час; другая – мощностью 16 тыс. кВт, где установлено четыре турбогенератора мощностью по 4 тыс. кВт. Последняя снабжается паром от 7-8 скважин. В подобных схемах требуется значительное количество пара, который с большим успехом может быть использован в турбинах конденсационного типа.

29 Как используется энергия мирового океана для выработки электроэнергии.

Мировой

океан – крупнейший естественный

коллектор солнечного излучения. В нем

между теплыми, поглощающими солнечное

излучение поверхностными водами и

более холодными придонными достигается

разность температур в 20 °С. Это

обеспечивает непрерывно пополняемый

запас тепловой энергии, которая

принципиально может быть преобразована

в другие виды. Сам термин «преобразование

тепловой энергии океана» (ОТЕС) – «ocean

termal energy conversion» – означает преобразование

некоторой части этой тепловой энергии

в работу и далее в электроэнергию.

Преобразование тепловой энергии,

запасенной океаном, в механическую

энергию и далее в электроэнергию требует

создания тепловой машины, тем или иным

способом использующей естественный

перепад температур между прогретыми

поверхностными и охлажденными глубинными

слоями вод. В первом приближении доля

преобразуемой энергии может быть

определена через КПД термодинамического

цикла Карно как

,

где

,

где

- величина перепада температур м/у

нагревателем и холодильником,

- величина перепада температур м/у

нагревателем и холодильником,

- абсолютное значение температуры

нагревателя (К).

- абсолютное значение температуры

нагревателя (К).

30 Основные стимулы развития производства электроэнергии с использованием неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсов.

Cуществует несколько стимулов использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

Первый стимул – обеспечить прирост выработки электроэнергии и предотвратить экологическую катастрофу, сохранить природу для будущих поколений.

Главным направлением решения этой задачи является переход энергетических систем на использование экологически чистых энергетических ресурсов – энергии ветра, Солнца, тепла Земли, движущейся воды, которые не дают избыточного повышения энтропии окружающего пространства и эмиссии парниковых газов.

Второй стимул - обеспечение энергией людей, проживающих в регионах, удалённых от существующих систем энергоснабжения. По данным ЮНЕСКО миллионы людей в сельской местности в мире не имеют доступа к электричеству и цивилизации. Это создаёт там большие социальные проблемы и ведёт к уходу людей из сельской местности и перенаселению больших городов. В Казахстане около 5000 посёлков и малых поселений оторваны от централизованного электроснабжения.

Основным направлением решения этой проблемы является создание децентрализованных систем энергоснабжения и источников энергии индивидуального пользования, работающих с использованием энергии ветра, Солнца, движущейся воды и возобновляемых энергетических ресурсов растительного происхождения – отходов сельскохозяйственного производства.

Третий стимул развития энергетики на нетрадиционных и возобновляемых энергетических ресурсах - снижение уровня политических интриг и военных акций за владение традиционными энергетическими ресурсами – нефтью, природным газом, углем. Энергетика – это политика, большая энергетика – очень большая политика. Сегодняшние международные конфликты это в значительной степени войны за энергию. Политическая дестабилизация мира, определяется, как правило, борьбой за владение запасами нефти и газа. Стремление государств к энергетической безопасности и независимости, снижение политической напряжённости в мире может быть достигнуто через широкое использование неисчерпаемых энергоресурсов.

Неисчерпаемые энергетические ресурсы не являются объектом монопольного владения и торговли, они даны всем и каждому поровну. Конкурентная борьба в этой сфере идёт через международный рынок энергетических установок, преобразователей первичной энергии в электрическую. В Республике Казахстан создание и развитие энергетики, использующей нетрадиционные и возобновляемые источники энергии определено законами РК « Об энергетике» и «Об энергосбережении», « Стратегией развития государства до 2030 года», рядом постановлений правительства.

НВИЭ

1 Какие цели преследует требование экономного расходования электрической энергии.

2 Как может быть достигнуто снижение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли.

3 Что такое неисчерпаемые энергетические ресурсы Земли.

4 Какими общими свойствами обладают НИЭР и ВЭР.

5 Как оценивается потенциал неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсов в Казахстане

6 Состояние ветроэнергетики и солнечной энергетики в мире

7 Природа ветра, как образуется ветер.

8 Основные параметры ветра

9 Какие градации содержит шкала скорости ветра.

10 Какие характеристики имеет направление ветра

11 Как формируются воздушные течения в приземном слое

12. Как выражается мощность воздушного потока.

13. От чего зависит мощность, развиваемая ветроагрегатом .

14.В чем заключаются главные достоинства ветровых турбин с вертикальной осью вращения

15.В каких единицах измеряется плотность энергии, поступающей от Солнца на поверхность Земли?

16.Что входит в понятие «свет»

17.Какие вещества образуют системы, в которых возникает фотоэлектричество.

18.От чего зависит выходная мощность фотоэлементов.

19.Коэффициент полезного действия и области применения фотовольтаики

20.

21 Особенности трубчатых гелионагревателей в сравнении с плоскими

22 В каких случаях применяются двухконтурные гелионагревательные системы?

23.

24 Какими параметрами определяется мощность водного потока.

25 Какие основные компоненты входят в состав гидроэлектростанций

26 Что такое «геотермический коэффициент» Земли?

27 Как может использоваться тепло Земли в коммерческих целях?

28 Принципиальные схемы «добычи» и использования тепла Земли

29 Как используется энергия мирового океана для выработки электроэнергии.

30 Основные стимулы развития производства электроэнергии с использованием неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсов.

1 Какие цели преследует требование экономного расходования электрической энергии.

Основу экономного расходования энергии составляет ее рациональное распределение, сокращение потерь до минимума.

Для экономного расходования электроэнергии достаточно вовремя включать и выключать светильники в комнатах и подсобных помещениях, а при выборе мощности осветительных ламп помнить, что выгоднее пользоваться одной лампой большей мощности, чем несколькими маленькими. Одна лампа в 100 В обеспечивает освещенность в 1 5 раза большую, чем четыре по 25 В.

Основу экономного расходования энергии составляет ее рациональное распределение, сокращение потерь до минимума.

Для экономного расходования электроэнергии в электроосветительных установках должна быть предусмотрена рациональная система управления освещением. Правильно построенная схема управления освещением помогает сократить продолжительность горения ламп, и с этой целью предусматривается возможность включения и выключения отдельных светильников, групп их, освещения помещения, здания, всего предприятия.

Задача экономного расходования энергетических ресурсов обусловливается не только хозяйственными требованиями, но также ограниченностью и невозобновляемостью природных запасов органического топлива, которое является ценнейшим сырьем химической промышленности для производства разнообразной продукции.

С целью экономного расходования электроэнергии обработку небольших деталей следует выполнять на станках меньших размеров, имеющих соответственно менее мощные электродвигатели.

2 Как может быть достигнуто снижение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли.

Углекислый газ в атмосфере Земли, по состоянию на 2011 год, представлен в количестве 392 ppm или 0,0392 %. Роль углекислого газа (CO2, двуокись или диоксид углерода) в жизнедеятельности биосферысостоит прежде всего в поддержании процесса фотосинтеза, который осуществляется растениями. Являясьпарниковым газом, двуокись углерода в воздухе оказывает влияние на теплообмен планеты с окружающим пространством, эффективно блокируя переизлучамое тепло на ряде частот, и таким образом участвует в формировании климата планеты.

В связи с активным использованием человечеством ископаемых энергоносителей в качестве топлива происходит быстрое увеличение концентрации этого газа в атмосфере. Хотя вполне возможно, что это связано с вырубанием лесов.[3] Впервые антропогенное влияние на концентрацию двуокиси углерода отмечается с середины XIX века. Начиная с этого времени, темп её роста увеличивался и в конце 2000-х годов происходил со скоростью 2,20±0,01 ppm/год или 1,7 % за год. Согласно отдельным исследованиям, современный уровень CO2 в атмосфере является максимальным за последние 800 тыс. лет и, возможно, за последние 20 млн лет.

3 Что такое неисчерпаемые энергетические ресурсы Земли.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ— все доступные для промышленного и бытового использования источники разнообразных видов энергии: механической, тепловой, химической, электрической, ядерной.

Темпы научно-технического прогресса, интенсификация общественного производства, улучшение условий труда и решение многих социальных проблем в значительной мере определяются уровнем использования энергетических ресурсов. Развитие топливно-энергетического комплекса и энергетики является одной из важнейших основ развития всего современного материального производства.

Среди первичных энергоресурсов различают невозобновляемые (невоспроизводимые) и возобновляемые (воспроизводимые) энергетические ресурсы. К числу невозобновляемых энергетических ресурсов относятся в первую очередь органические виды минерального топлива, добываемые из земных недр: нефть, природный газ, уголь, горючие сланцы, другие битуминозные горные породы, торф. Они используются в современном мировом хозяйстве в качестве топливно-энергетического сырья особенно широко и, поэтому, нередко называется традиционными энергетическими ресурсами. К возобновляемым (воспроизводимым и практически неисчерпаемым) энергетическим ресурсам относятся гидроэнергия (гидравлическая энергия рек), а также так называемые нетрадиционные (или альтернативные) источники энергии: солнечная, ветровая, энергия внутреннего тепла Земли (в том числе геотермальная), тепловая энергия океанов, энергия приливов и отливов. Особо должна быть выделена ядерная или атомная энергия, относимая к невозобновляемым энергетическими ресурсами, так как её источником являются радиоактивные (преимущественно урановые) руды. Однако со временем, с постепенной заменой атомных электростанций (АЭС), работающих на тепловых нейтронах, атомными электростанциями, использующими реакторы-размножители на быстрых нейтронах, а в будущем термоядерную энергию, ресурсы ядерной энергетики станут практически неисчерпаемыми.

4 Какими общими свойствами обладают ниэр и вэр.

Приро́дные ресу́рсы — естественные ресурсы: тела и силы природы, которые на данном уровне развития производительных сил и изученности могут быть использованы для удовлетворения потребностей человеческого общества. Совокупность объектов и систем живой и неживой природы, компоненты природной среды, окружающие человека и которые используются в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей человека и общества.

Одна из центральных проблем науки — обеспечение населения необходимыми ПР сейчас и в будущем, анализ и оценку которых производят география иэкономика.

Природные ресурсы могут быть неисчерпаемые и исчерпаемые . Неисчерпаемые ресурсы не заканчиваются, а исчерпаемые заканчиваются по мере их разработки и(или) по другим причинам

По происхождению:

Ресурсы природных компонентов (минеральные, климатические, водные, растительные, почвенные, животного мира)

Ресурсы природно-территориальных комплексов (горнопромышленные, водохозяйственные, селитебные, лесохозяйственные)

По видам хозяйственного использования:

Ресурсы промышленного производства

Энергетические ресурсы (горючие полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы, биотопливо, ядерное сырье)

Неэнергетические ресурсы (минеральные, водные, земельные, лесные, рыбные ресурсы)

Ресурсы сельскохозяйственного производства (агроклиматические, земельно-почвенные, растительные ресурсы — кормовая база, воды орошения, водопоя и содержания)

По виду исчерпаемости:

Исчерпаемые

Невозобновляемые (минеральные, земельные ресурсы);

Возобновляемые (ресурсы растительного и животного мира);

Не полностью возобновляемые — скорость восстановления ниже уровня хозяйственного потребления (пахотно пригодные почвы, спеловозрастные леса, региональные водные ресурсы);

Неисчерпаемые ресурсы (водные, климатические).

По степени заменимости:

Незаменимые;

Заменимые.

По критерию использования:

Производственные (промышленные, сельскохозяйственные);

Потенциально-перспективные;

Рекреационные (природные комплексы и их компоненты, культурно-исторические достопримечательности, экономический потенциал территории).

5 Как оценивается потенциал неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсов в Казахстане.

Потенциал неисчерпаемой и возобновляемой энергии в Казахстане оценивается в следующих объемах:

- Энергия ветра — 1820 МВт.ч\год.

- Солнечная энергия – 1300 – 1800кВт.ч\ м² год.

- Гидроэнергия – 170 МВт.ч\год.

- Геотермальная энергия – 520 МВт, в объемах, определенных по локальным точкам, обследованным при бурении на нефть и газ, а также при изучении запасов подземных вод.

В Республике Казахстан создание и развитие энергетики, использующей неисчерпаемые и возобновляемые энергетические ресурсы определено законами РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии», « Стратегией развития государства до 2030 года», рядом Постановлений правительства. Государственная Программа развития энергетики до 2030г предусматривает следующее развитие использования возобновляемой энергии:

- ввод 1460МВт мощностей гидростанций в Южных и Восточных регионах, в том числе 300МВт к 2015 году;

- ввод 520 МВт мощностей ветростанций, в том числе строительство пилотной ветроэлектростанции в Джунгарских воротах;

- применение солнечных преобразователей энергии «фотовольтаики», тепловых солнечных коллекторов и тепловых насосов для горячего водоснабжения и отопления.

Для обеспечения освоения возобновляемых источников энергии сегодня проводится следующее:

- разрабатываются и реализуются национальные программы;

- продолжается изучение доступного технически и экономически выгодного потенциала неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсов (НИЭР) и (ВЭР) в регионах;

- расширяется промышленное использование всех видов преобразователей энергии, совершенствуются их экономические и технические показатели;

- осуществляется международный обмен опытом и достижениями, международная торговля энергоустановками;

- идёт подготовка кадров разной квалификации для разработки, производства, монтажа, наладки и эксплуатации установок, работающих на неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсах.

6 Состояние ветроэнергетики и солнечной энергетики в мире

Из-за большей постоянности ветра морские ветротурбины являются более стабильным источником энергии, чем наземные, но необходимость фундамента ограничивает их использование мелководьем и стоимостью строительства.

За первую половину 2013 года суммарная мощность офшорных ветрогенераторов увеличилась на 20%, к началу июля достигнув отметки в 6,5 ГВт. В Германии, по мнению руководства этого государства, удовлетворение будущих потребностей в электроэнергии возможно только при дальнейшем росте оффшорной ветроэнергетики. Правительство Германии планирует увеличить установленную мощность оффшорных ветроэлектростанций до 10 ГВт к 2020 году.

Наиболее перспективным развитие морской ветроэнергетики является в Азии. КНР до 2015 года планирует увеличить генерирующие мощности с установленных в данный момент 0,39 ГВт до 5 ГВт. При этом повышение цен на произведенную таким путем электроэнергию, в отличие от Европы, не предусматривается.

В Японии, где ветер на суше зачастую не достигает необходимой скорости, а мелководий для постройки таких объектов слишком мало, выбрали иной подход к возведению офшорных электростанций. В октябре 2013 года корпорацией TODA была введена в строй 2-мегаваттная плавучая ветротурбина. Запуск первой очереди станции мощностью в 16 МВт запланирован на "ближайшее время". К 2020 году проект будет расширен до 1000 МВт. Одним из самых важных вопросов в развитии этого направления является тайфуноустойчивость.

Эксперты предполагают, что именно плавучие турбины в будущем окажутся в основе развития морской ветроэнергетики, поскольку главной проблемой установки ветрогенератора в море является высокая стоимость фундамента, а также невозможность установки таких турбин на глубинах свыше 32 м.

7 Природа ветра, как образуется ветер.

Ветер – это горизонтальное движение воздуха, возникающее из-за разности атмосферного давления и направленное из области высокого давления в область низкого давления.

Причина образования ветра – это неравномерное нагревание земной поверхности: тёплый воздух поднимается вверх, а на его место приходит более тяжелый и плотный холодный воздух.

Ветер дует из области повышенного давления в область пониженного давления. Чем больше разница в атмосферном давлении, тем больше скорость ветра.

8 Основные параметры ветра

Возникновение горизонтальных воздушных течений обусловлено действием 4-х основных сил.

1. Градиентная сила. Любое движение возникает под действием какой-то силы. Сила, приводящая в движение воздуха, возникает при разности давлений в двух точках пространства. Разница давления по горизонтали характеризуется горизонтальным градиентом давления. Поэтому эта сила называется градиентной силой. Под действием градиентной силы воздушные массы начинают двигаться по направлению горизонтального градиента давления.

2. Отклоняющая сила вращения Земли (сила Кориолиса). Так как ветер - это движение воздуха относительно Земли, то необходимо учесть, что сама Земля вращается вокруг своей оси с угловой скоростью ω. Выраженная в радианах в секунду, она равна:

ω = 2π/24 ∙ 60 ∙ 60 = 7,29 ∙ 10-5 сек-1

Поэтому она не ускоряет и не замедляет это движение, а лишь изменяет его направление. Для различных широт силу Кориолиса можно рассчитать по формуле: А = 2Vωsinφ где V - скорость ветра, φ - широта местности.

3. Сила трения. Сила трения тормозит движение воздуха. Она состоит из силы внешнего трения R0, связанной с тормозящей действием земной поверхности, и по силе внутреннего трения R1, связанной с молекулярной и турбулентной вязкостью воздуха. Сила внешнего трения только тормозит движение, но не изменяет его направление. Она направлена против движения воздуха и пропорциональна его скорости: R0 =-k0V, где k0 - коэффициент пропорциональности. Сила внутреннего трения не имеет всегда определенного одинакового направления отношении движения воздуха, в частности не совпадает с силой внешнего трения. Поэтому общая сила трения равна: R =-kV, где k - коэффициент пропорциональности, зависящий не только от шорохуватости подстилающей поверхности (как в случае k0), но и от интенсивности турбулентности в воздухе, что движется.

4. Центробежная сила. Эта сила возникает при криволинейном движении воздуха. В расчете на единицу массы она выражается формулой:

C = V2 / r, где V - скорость движения, r - радиус кривизны траектории. Центробежная сила направлена по радиусу кривизны траектории движения от центра, то есть в сторону выпуклости траектории.

9 Какие градации содержит шкала скорости ветра.

Шкала Бофорта - условная шкaлa для визуальной оценки и записи силы (скорости) ветра в баллах. Первоначально, была разработана английским адмиралом Френсисом Бофортом в 1806 г. для определения силы ветра по характеру её проявления на море. С 1874 г. принята для повсеместного (на суше и на море) использования в международной синоптической практике. В последующие годы менялась и уточнялась (таблица 2). За ноль баллов было принято состояние полного штиля на море. Изначально система была тринадцатибальная (0-12). В 1946г. шкалу увеличили до семнадцати (0-17). Сила ветра в шкале определяется по взаимодействию ветра с различными предметами. В последние годы силу ветра, чаще, оценивают по скорости, измеряемой в метрах в секунду - у земной поверхности, на высоте порядка 10м над открытой, ровной поверхностью.

Бриз – слабый береговой ветер, имеющий силу до 4 баллов. Буря - длительный и штормовой до ураганного ветер, силой больше 9 баллов (по шкале Бофорта), сопровождающийся разрушениями на суше и сильным волнением на море (штормом). Бури бывают: 1) шквальные; 2) пыльные (песчаные); 3) беспыльные; 4) снежные. Шквал - сильный и резкий порыв ветра скоростью от 12 м/сек и выше, сопровождающийся, обычно, грозовым ливнем. Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси. Ураган (тайфун) – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 120 км/ч. "Живет", т. е. двигается, ураган обычно 9–12 суток. Смерчи – это вертикальные вихри; шквалы – чаще горизонтальные, входящие в структуру циклонов.

10 Какие характеристики имеет направление ветра

Ветер представляет собой горизонтальное движение воздуха относительно земной поверхности. Его основные характеристики – направление и скорость. За направление ветра принята та часть горизонта, откуда он дует. Направление ветра определяется в градусах или румбах. Скорость ветра измеряется в м/с, в км/ч и в узлах. Непосредственной причиной возникновения ветра является неравномерное распределение атмосферного давления вдоль земной поверхности, которое в свою очередь, является следствием неоднородного распределения температуры. Для количественной характеристики изменения давления по горизонтали пользуются понятием горизонтального барического градиента :

![]()

11 Как формируются воздушные течения в приземном слое

Антициклон — область повышенного атмосферного давления с замкнутыми концентрическими изобарами на уровне моря и с соответствующим распределением ветра. В низком антициклоне — холодном, изобары остаются замкнутыми только в самых нижних слоях тропосферы (до 1,5 км), а в средней тропосфере повышенное давление вообще не обнаруживается; возможно также наличие над таким антициклоном высотного циклона.

Антициклон становится термически симметричным барическим образованием. Соответственно уменьшению горизонтальных градиентов термобарического поля тропосферы, адвективные и динамические изменения давления в области антициклона значительно ослабевают.

Из-за расходимости воздушных течений в приземном слое атмосферы давление в системе антициклона понижается, и он постепенно разрушается, что на начальном этапе разрушения более заметно у земной поверхности.

12. Как выражается мощность воздушного потока.

Пример. Цена ветровых турбин от 1 000 $ до 3 000 $ на 1 кВт мощности. А при наших ветрах, турбина течение года выработает электроэнергии не так уж и много. Срок окупаемости системы - лет 15, не меньше. Нет смысла устанавливать. Действительно ли это так? Постараемся ответить на этот вопрос и поискать пути решения проблемы. Самый главный вопрос на который необходимо дать ответ, прежде чем выбирать ветровой генератор, это: Сколько кВт * ч электроэнергии сможет выработать ветровой генератор в течение года в вашей местности? Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо: - Рассчитать мощность электрогенератора, от нее будет зависеть величина диаметра ветрового колеса и минимальная высота башни; - Проанализировать данные скорости ветра ближайшей метеостанции в течение года. Но давайте сначала проанализируем формулу мощности воздушного потока:

P = r V 3 S / 2, [B т]

д е r - плотность воздуха (при нор маль ных условиях = 1,225 кг / м 3); V - скорость воздушного потока, м / с; S = Π R 2 = Π D2/4 - площадь ветрового потока, м 2.

Так как никакая турбина не может использовать 100% энергии ветра, то для расчета мощности ветрового генератора необходимо в формулу ввести коэффициент эффективности турбины к который может иметь значение 0,2-0,5:

P * = к r V 3 S / 2, [B т]

13. От чего зависит мощность, развиваемая ветроагрегатом.

Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращенно ВЭУ) — устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим ее преобразованием в электрическую энергию.

Ветрогенераторы можно разделить на две категории: промышленные и бытовые (для частного использования). Промышленные устанавливаются государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, их объединяют в сети, в результате получается ветряная электростанция. Её основное отличие от традиционных (тепловых, атомных) — полное отсутствие как сырья, так и отходов. Единственное важное требование для ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. Мощность современных ветрогенераторов достигает 7,5 МВт.

Мощность

ветрогенератора зависит от скорости

ветра и ометаемой площади ![]() ,

,

где

— ![]() скорость

ветра,

скорость

ветра, ![]() —

плотность воздуха,

—

плотность воздуха, ![]() —

ометаемая площадь.

—

ометаемая площадь.

14. В чем заключаются главные достоинства ветровых турбин с вертикальной осью вращения

Нет необходимо ориентации на ветер: Вертикальные ветряные турбины не должна быть снабжена управления, который поворачивало бы ротор на ветер. Горизонтальные установки имеют обычно флюгер и системы слежения.

Больше подходит для турбулентных ветровых условий: На участках с сильной турбулентностью воздуха системы работают с вертикальной осью зачастую более надежны, чем горизонтальные конструкции. При длительных турбулентных ветровых условиях, ставит под вопрос установку малого ветрогенератора с горизонтальной осью вращения.

Скорость ветра при которой ветрогенератор запускается и производит энергию:

Вертикальная установки уже работает на низких скоростях ветра и способны производить электроэнергии.

Низкая скорость вращения и низкий уровень загрязняющего шума: Вертикальные ветряные турбины тише и поэтому подходят для жилых районов и городов.

Тени и отрицательный визуальный эффект: Растения с горизонтальной осью ротора может вызвать солнце находится низко неприятные тени в вертикальной системы могут быть практически исключены.

15.В каких единицах измеряется плотность энергии, поступающей от Солнца на поверхность Земли?

Лэнгли — единица поверхностной плотности энергии, которая используется, в основном, для измерения инсоляции. Международное обозначение: Ly. Эта единица названа в честь американского физика Самуэля Лэнгли. Введена в 1947 году.[1]

Один лэнгли равен лучистой энергии в 1 калорию (иногда используется термохимическая калория), падающему на площадь в 1 квадратный сантиметр.

1Лн=1 кал/см²=0,01163 кВт·ч/м²

В единицах СИ: 1 Лн = 4,1868·104 Дж/м²