- •ИсследованИя русской цИвИлИзацИи

- •Александр пецко

- •Москва Институт русской цивилизации

- •Автоматический грузовой космический корабль

- •Базовый модуль Международной космической станции

- •Боевая ракета для подводных лодок с самонаведением

- •Бурение лунного грунта и его доставка на Землю

- •Взлетно-посадочный корабль для посадки на планеты

- •Русский изобретатель Павел Алексеевич зарубин

- •Возвращаемый крупнейший космический аппарат

- •Валентин Петрович волог-

- •Добровольский (02.01.1862,

- •Запуск баллистической ракеты с подводной лодки

- •Запуск искусственного спутника Земли с подводной лодки

- •Опыт по действию перегрузок на живой организм

- •Перегон малых судов по Северному морскому пути

- •Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель

- •Павел Кондратьевич ощепков (11.06.1908, дер. Зуе вы

- •Ракета класса «воздух-воздух» сверхманевренная

- •Глеб Евгеньевич котельников (18.01.1872, Петер-

- •Реакторы с теплоносителями на жидком металле

- •Реконструкция пищепроводящих и дыхательных путей

- •Северного полюса со стороны Евразии достижение

- •Соглашение о сотрудничестве в использовании космоса

- •Стальные бронебойные артиллерийские снаряды

- •Стартовый комплекс межконтинентальной ракеты

- •Стыковка пилотируемых космических кораблей

- •Трансляция цветных панорам с другой планеты

- •Эффект хроматической деполяризации лучей света

- •РазМещенИе первенств по статьяМ

- •ИМенной указатель

- •ПереЧень статей

- •СодержанИе

- •ИнстИтут русской цИвИлИзацИи выпускает БольШуЮ ЭнцИклопедИю русского народа

Северного полюса со стороны Евразии достижение

П ервым

достиг Северного полюса со стороны

Евразии русский исследователь Арктики

Георгий Яковлевич СЕДОВ

(20.02.1877–05.03.1914) с двумя спутниками,

выйдя на собачьих упряжках 2 февраля

1914 г. от застрявшего во льдах трехмачтового

парового барка «Св. Фока». Вернуться из

похода Седову было не суждено. 20 февраля

матросы похоронили Седова на острове

Рудольфа – самом северном острове

самого северного архипелага. Еще в 1912

г., когда царское правительство отказалось

субсидировать экспедицию, по всей стране

был объ-

ервым

достиг Северного полюса со стороны

Евразии русский исследователь Арктики

Георгий Яковлевич СЕДОВ

(20.02.1877–05.03.1914) с двумя спутниками,

выйдя на собачьих упряжках 2 февраля

1914 г. от застрявшего во льдах трехмачтового

парового барка «Св. Фока». Вернуться из

похода Седову было не суждено. 20 февраля

матросы похоронили Седова на острове

Рудольфа – самом северном острове

самого северного архипелага. Еще в 1912

г., когда царское правительство отказалось

субсидировать экспедицию, по всей стране

был объ-

явлен сбор пожертвований, Седов писал: «Русский народ должен принести на это национальное дело небольшие деньги, а я приношу жизнь». Именем Седова назван ледокол, с. Кривая коса, где родился первопроходец, теперь называется Седово. В поселке открыты музей и памятник Седову. В Ростове на улице Седова стоит Институт водного транспорта его имени.

Илл.: http://www.peoples.ru/science/seafarers/sedov/sedov1203200 7085918g7e.jpg

Лит.: Седов Г. Я. Путешествие на Колыму в 1909 г. // Записки по гидрографии. Т. 41. Вып. 2. – 1917; Визе В. Ю. Моря Советской Арктики. Очерки по истории исследования. – Л., 1936.

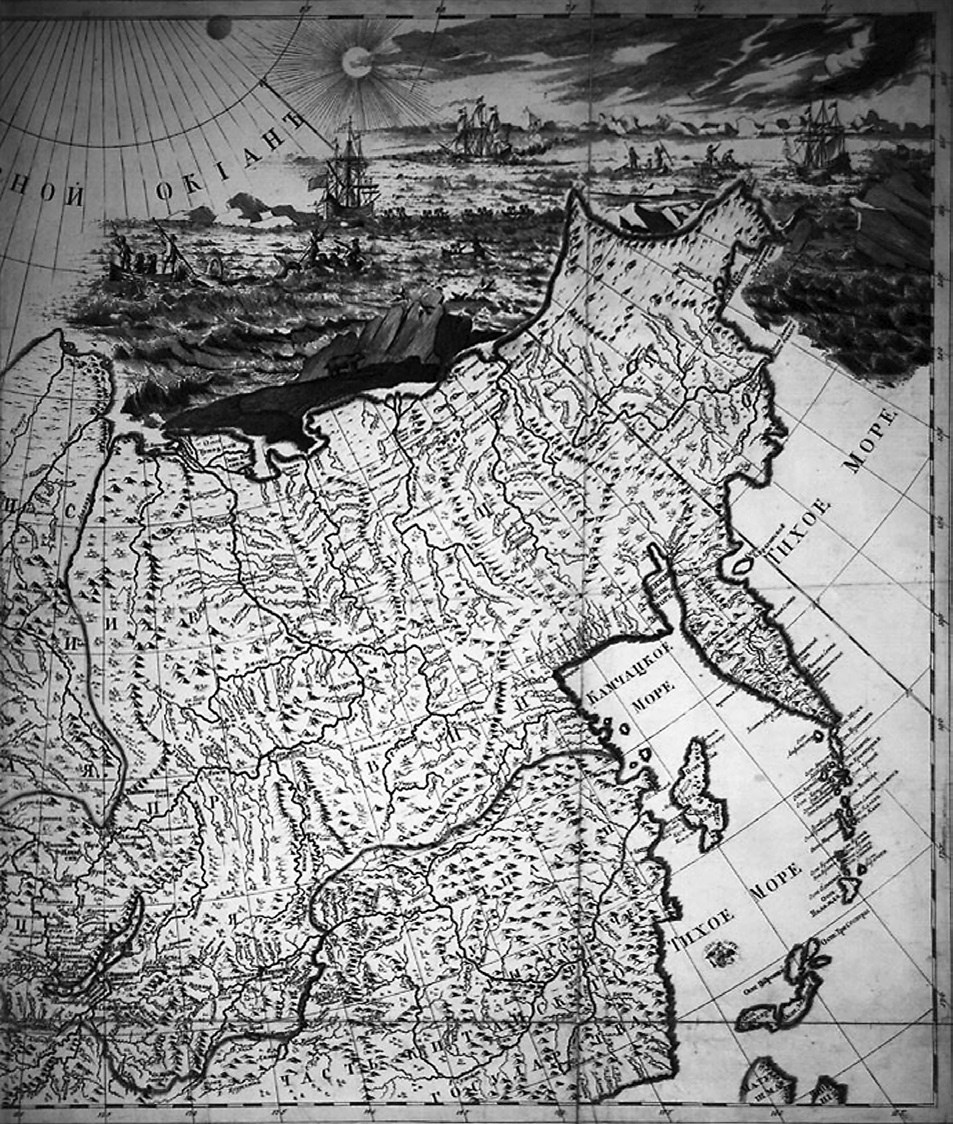

Северо-восток Азии

24 января 1725 г. из Петербурга вышла Первая Камчатская экспедиция для отыскания северного морского пути до Индии, Китая и Америки под началом В. И. Беринга и его помощника – А. И. чирикова. Прибыв в 1727 г. по суше в Охотск, в 1728 г. экспедиция дошла до Северного океана, описала часть побережья Северо-востока Азии, изготовила карту Северо-востока Азии, долгое время использовавшуюся географами и путешественниками по всему миру.

Илл.: http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/75/Kirilov__General_map_ of_Russian_Empire_%28Ausschnitt%29.jpg

Лит.: Греков В. И. Камчатские экспедиции // Краткая географическая энциклопедия. В 5 т. / Гл. ред. Григорьев А. А. – М., 1961.

Сейсмографов теория

Г еофизик,

академик АН СССР Григорий Александрович

ГАМБУРЦЕВ (10.03.1903, Петербург – 28.06.1955,

Москва). Фамилию получил в Петербургском

приюте для сирот, учрежденном принцессой

Гессен-Гомбургской. С 1948 г. – директор

Геофизического института АН СССР.

Разработал новые конструкции сейсмографов

и создал теорию сейсмографов.

Фактический основатель геофизических

методов исследования Земли

(корреляционный метод преломленных

волн) и геофизических методов

разведки месторождений полезных

ископаемых (метод глубинного сейсмического

зондирования – ГСЗ), прежде всего нефти,

газа и урана. Открыл значительные

месторождения железных руд, нефтяные

месторождения в Башкирии («второе

Баку»), обеспечившие во время войны нашу

армию углеводородным топливом. Именем

академика назван Институт физики Земли

РАН, открытый им вал Гамбурцева –

геологическое образование в Тимано-Печорском

нефтяном бассейне, горы Гамбурцева

в Антарк-

еофизик,

академик АН СССР Григорий Александрович

ГАМБУРЦЕВ (10.03.1903, Петербург – 28.06.1955,

Москва). Фамилию получил в Петербургском

приюте для сирот, учрежденном принцессой

Гессен-Гомбургской. С 1948 г. – директор

Геофизического института АН СССР.

Разработал новые конструкции сейсмографов

и создал теорию сейсмографов.

Фактический основатель геофизических

методов исследования Земли

(корреляционный метод преломленных

волн) и геофизических методов

разведки месторождений полезных

ископаемых (метод глубинного сейсмического

зондирования – ГСЗ), прежде всего нефти,

газа и урана. Открыл значительные

месторождения железных руд, нефтяные

месторождения в Башкирии («второе

Баку»), обеспечившие во время войны нашу

армию углеводородным топливом. Именем

академика назван Институт физики Земли

РАН, открытый им вал Гамбурцева –

геологическое образование в Тимано-Печорском

нефтяном бассейне, горы Гамбурцева

в Антарк-

тиде, обнаруженные с использованием разработанных им методов, и научно-исследовательское судно.

Илл.: http://www.miningenc.ru/images/gamburcev_resize.jpg

Лит.: Гамбурцев А. Г., Гамбурцева Н. Г. Григорий Александрович Гамбурцев, 1903–1955 // Научно-биографическая литература. – М., 2003. – 300 с.

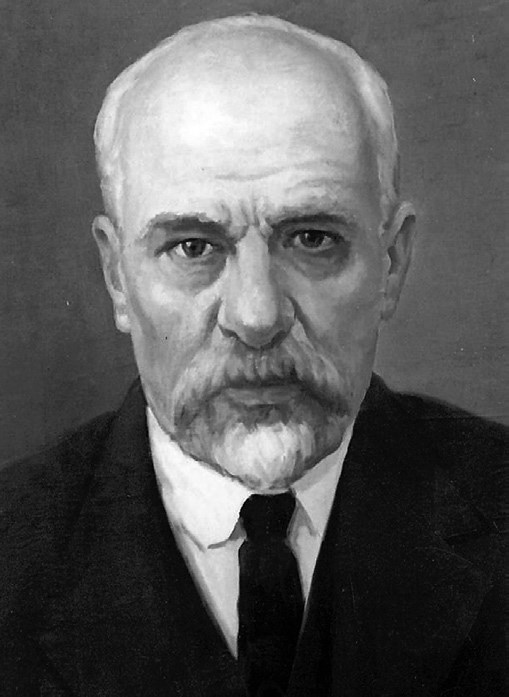

Сейсмология

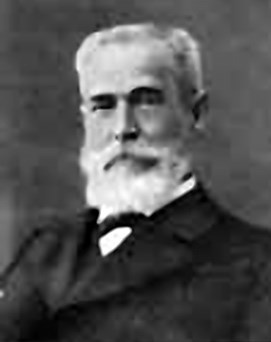

Борис Борисович ГОЛИЦЫН (18.02.1862, Петербург –

0 4.05.1916,

там же) – русский геофизик, один из

основателей сейсмологии, академик,

президент международной сейсмической

ассоциации. Поныне используется

изобретенный им сейсмограф

электродинамический. Его именем

назван «слой Голицына» – нижняя

часть верхней мантии Земли, где зарождаются

землетрясения, научно-исследовательское

судно «Академик Голицын».

4.05.1916,

там же) – русский геофизик, один из

основателей сейсмологии, академик,

президент международной сейсмической

ассоциации. Поныне используется

изобретенный им сейсмограф

электродинамический. Его именем

назван «слой Голицына» – нижняя

часть верхней мантии Земли, где зарождаются

землетрясения, научно-исследовательское

судно «Академик Голицын».

Илл: http://kontrrev.ho.ua/imgs/bb_golicyn.jpg

Лит.: Регель Р. Князь Борис Борисович Голицын // Тр. Бюро по прикладной ботанике. Т. 10. – 1917. – № 1. – C. 3–9.

Сельскохозяйственная механика

Р усский

ученый, основоположник сельскохозяйственной

механики Василий Прохорович ГОРЯчКИН

(17.01.1868, с. Выкса Нижегородской губ. –

21.09.1935, Москва). С 1896 г. препода вал новый

курс «Сельскохозяйственные машины и

двигатели» в Московском сельскохозяйственном

институте (МСХА им. К. А. Тимирязева), с

1929 г. – директор созданного им Всесоюзного

института сельскохозяйственной механики.

Перед зданием Московского государственного

агроинженерного университета им. В. П.

Горячкина установлен его бюст.

усский

ученый, основоположник сельскохозяйственной

механики Василий Прохорович ГОРЯчКИН

(17.01.1868, с. Выкса Нижегородской губ. –

21.09.1935, Москва). С 1896 г. препода вал новый

курс «Сельскохозяйственные машины и

двигатели» в Московском сельскохозяйственном

институте (МСХА им. К. А. Тимирязева), с

1929 г. – директор созданного им Всесоюзного

института сельскохозяйственной механики.

Перед зданием Московского государственного

агроинженерного университета им. В. П.

Горячкина установлен его бюст.

Илл.: http://www.peoples.ru/technics/designer/vasiliy_goryachkin/ goryachkin_20.jpg

Лит.: Дубровский А. А. Академик В. П. Горячкин. – М., 1960.

Серебристые облака

С уществование

серебристых облаков открыли практически

одновременно 8–12 июня 1885 г. Т. Бэкхаус

(Германия) и астроном Московского

университета Витольд ЦЕРАСКИЙ (27.04.1849,

Слуцк – 29.05.1925), член АН, основоположник

астрофотометрии (применения

фотографии в астрономии). Цераский с

высокой точностью определял блеск

звезд, первым определил звездную

величину Солнца. Определил температуру

Солнца – более 60 000°. Описание Цераским

серебристых обла-

уществование

серебристых облаков открыли практически

одновременно 8–12 июня 1885 г. Т. Бэкхаус

(Германия) и астроном Московского

университета Витольд ЦЕРАСКИЙ (27.04.1849,

Слуцк – 29.05.1925), член АН, основоположник

астрофотометрии (применения

фотографии в астрономии). Цераский с

высокой точностью определял блеск

звезд, первым определил звездную

величину Солнца. Определил температуру

Солнца – более 60 000°. Описание Цераским

серебристых обла-

ков оставляет впечатление художественной прозы: «Облака эти ярко блистали на ночном небе чистыми, белыми, серебристыми лучами, с легким голубоватым отливом, принимая в непосредственной близости от горизонта желтый, золотистый оттенок. Были случаи, что от них делалось светло, стены зданий весьма заметно озарялись, и неясно видимые предметы резко выступали. Иногда облака образовывали слои или пласты, иногда своим видом похожи были на ряды волн, или напоминали песчаную отмель, покрытую рябью или волнистыми неровностями... Это настолько блестящее явление, что совершенно невозможно составить себе о нем представление без рисунков и подробного описания. Некоторые длинные, ослепительно серебристые полосы – перекрещивающиеся или параллельные горизонту, изменяются довольно медленно и столь резки, что их можно удерживать в поле зрения телескопа».

Илл.: Серебристые облака над Москвой в 3:30 утра 21 июля 2006 г.

http://images.astronet.ru/pubd/2006/07/22/0001214911/silverclouds.jpg

Автор: Сурдин В.Г. – http://www.astronet.ru/db/msg/1214911

Лит.: Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. Биографический справочник // Киев, 1976.

Серийный автомобиль с бескрылым кузовом

Н а

Горьковском автозаводе 28 июня 1946 г.

собрали первую партию 5-местных легковых

автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа» с 50-сильным

двигателем. Эта машина стала первым

советским автомобилем с несущим кузовом

и первым в мире серийным автомобилем

с кузовом без крыльев. Максимальная

скорость – 105 км/ч. Художникконструктор

– В. Самойлов. «Победа» экспортировалась

в основном в Финляндию и в Бельгию.

Журнал «Cars» (США) за 1953 г. в обзорной

статье о советских автомобилях называет

«Победу» «прекрасно выглядящей машиной

современного дизайна», «копирующей

некоторые лучшие черты американских

автомобилей», «весьма хорошо сделанной»,

«приближающейся к обычному американскому

автомобилю легкого класса типа “Форд”

или “Шевроле”». С 1951 г. «Победа» по

лицензии выпускалась в Польше на заводе

FO (Fabryka amochodów Osobowych) под маркой Warszawa

(«Варшава»).

а

Горьковском автозаводе 28 июня 1946 г.

собрали первую партию 5-местных легковых

автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа» с 50-сильным

двигателем. Эта машина стала первым

советским автомобилем с несущим кузовом

и первым в мире серийным автомобилем

с кузовом без крыльев. Максимальная

скорость – 105 км/ч. Художникконструктор

– В. Самойлов. «Победа» экспортировалась

в основном в Финляндию и в Бельгию.

Журнал «Cars» (США) за 1953 г. в обзорной

статье о советских автомобилях называет

«Победу» «прекрасно выглядящей машиной

современного дизайна», «копирующей

некоторые лучшие черты американских

автомобилей», «весьма хорошо сделанной»,

«приближающейся к обычному американскому

автомобилю легкого класса типа “Форд”

или “Шевроле”». С 1951 г. «Победа» по

лицензии выпускалась в Польше на заводе

FO (Fabryka amochodów Osobowych) под маркой Warszawa

(«Варшава»).

Илл.: http://chelnycity.ru/uploads/posts/200905/1241694433_2824.jpg

Лит.: Розанов Н. Первая победа отечественного автодизайна // Автомобили. – 1999. – № 3.

Серийный сверхзвуковой истребитель

17 февраля 1954 г. Совет Министров постановлением № 286–133 распорядился начать серийное производство самолета МиГ-19 на двух заводах в Горьком и Новосибирске. МиГ-19 стал первым в мире серийно выпускаемым сверхзвуковым истребителем. Недостижимы для других самолетов того времени были его показатели скорости благодаря Глебу Евгеньевичу ЛОЗИНОЛОЗИНСКОМУ, разработавшему первую в мире форсажную камеру для турбореактивных двигателей, которыми оснащался МиГ-19. Максимальная скорость: 1452 км/ч, потолок – 15 км. Состоял на вооружении в 23 странах. Лицензионный вариант производился в Китае под названием henyang J-6.

Лит.: Беляков Р. А., Мармен Ж. Самолеты «МиГ» 1939–1995. – М., 1996.

Сетчатая гиперболоидная башня

1 1

января 1896 г. Владимир Григорьевич

ШУХОВ предъявил заявку на изобретенный

им способ устройства сетчатых

гиперболоидных башен (получен патент

Российской Империи № 1896 от 12 марта 1899

г.). Первая в мире гиперболоидная башня

была построена Шуховым на Всероссийской

художественнопромышленной выставке в

Н. Новгороде в 1896 г. Принцип устройства

гиперболоидных башен В. Г. Шухов

использовал в сотнях сооружений:

водонапорных башнях, опорах линий

электропередач, мачтах военных кораблей.

Со 2-й пол. XX в. пошла волна повторений

Шуховской башни: в 1963 г. в порту г. Кобе

в Японии построена 108-метровая

гиперболоидная Шуховская башня (Kobe

ort

1

января 1896 г. Владимир Григорьевич

ШУХОВ предъявил заявку на изобретенный

им способ устройства сетчатых

гиперболоидных башен (получен патент

Российской Империи № 1896 от 12 марта 1899

г.). Первая в мире гиперболоидная башня

была построена Шуховым на Всероссийской

художественнопромышленной выставке в

Н. Новгороде в 1896 г. Принцип устройства

гиперболоидных башен В. Г. Шухов

использовал в сотнях сооружений:

водонапорных башнях, опорах линий

электропередач, мачтах военных кораблей.

Со 2-й пол. XX в. пошла волна повторений

Шуховской башни: в 1963 г. в порту г. Кобе

в Японии построена 108-метровая

гиперболоидная Шуховская башня (Kobe

ort

Tower); в 1968 г. в чехии по проекту архитектора Карела Хубачека была построена гиперболидная башня высотой 100 м; в 2003 г. – гиперболоидная башня Шухова в Цюрихе, авторы башни – архитекторы Даниэль Рот и Александр Ком (Daniel

Roth, Alexander Kohm); в 2005– 2009 гг. – 610-метровая гиперболоидная сетчатая Шуховская башня в Гуанчжоу в Китае компанией ARU. Мировое значение Шуховской башни подтверждают экспозиции ее

макетов на престижных архитектурных выставках Европы последних лет. На выставке «Инженерное искусство» в центре Помпиду в Париже изображение Шуховской башни использовалось как логотип. На выставке «Лучшие конструкции и сооружения в архитектуре XX века» в Мюнхене в 2003 г. был установлен позолоченный шестиметровый макет Шуховской башни. Конструкции Шухова подробно описываются во многих европейских книгах по истории архитектуры.

Илл.: http://files.radioscanner.ru/uploader/2008/shukhovtower.jpg

Лит.: Арнаутов Л. И., Карпов Я. К. Повесть о великом инженере. – М., 1978. – 240 с.

Синтез бутадиена

П о

утверждению американских историков

науки, Россия дала миру трех великих

химиков: в XV в. – Ломоносова, в XX в. –

Менделеева, в XX в. – Ипатьева. Владимир

Николаевич ИПАТЬЕВ (09.11.1867, Москва –

29.10.1952) – академик, автор 250 патентов.

Окончил Михайловскую артиллерийскую

академию в Петербурге, с 1900 г. – профессор

этой академии. При вступлении России,

не имевшей серьезной химической

промышленности, в Первую мировую войну

для организации производства взрывчатых

веществ создали комиссию во главе с

Ипатьевым. За 6 мес. комиссия добилась

роста производства взрывчатки с 50 до

3300 т в месяц (в 66 раз!). Председатель

Химического комитета РСФСР и СССР создал

Институт высоких давлений в Ленинграде,

инициировал создание Радиевого института.

Открытия Ипатьева по синтезу изопрена,

бутадиена, синтезу полимербензинов,

введению в практику оксида алюминия,

ставшего одним из самых распространенных

в химии катализаторов, многофункциональных

катализаторов при крекинге, риформинге

и других процессах переработки нефти

– заложили основы химии ХХ века, без

которых немыслима современная жизнь.

С 1928 г. работал в Германии, с 1930 г. – в

США. Причина отъезда: сфабрикованный

ГПУ процесс «Промпартии» против

технической интеллигенции. В США, а не

в Советском Союзе Ипатьев разработал

промышленную технологию получения

изопропилбензола, так называемой

«антидетонационной присадки» к

авиабензину, позволяющей резко повысить

октановое число и таким образом –

мощность мотора. В итоге американские

и английские самолеты во Второй мировой

войне летали на самых мощных в то время

двигателях. А для СССР отсутствие

собственного производства изопропилбензола

обернулось неисчислимыми потерями

летчиков в воздухе, солдат и мирных

жителей на земле, зависимостью от

поставок американского авиабензина по

ленд-лизу. Такова цена одной только

умной головы.

о

утверждению американских историков

науки, Россия дала миру трех великих

химиков: в XV в. – Ломоносова, в XX в. –

Менделеева, в XX в. – Ипатьева. Владимир

Николаевич ИПАТЬЕВ (09.11.1867, Москва –

29.10.1952) – академик, автор 250 патентов.

Окончил Михайловскую артиллерийскую

академию в Петербурге, с 1900 г. – профессор

этой академии. При вступлении России,

не имевшей серьезной химической

промышленности, в Первую мировую войну

для организации производства взрывчатых

веществ создали комиссию во главе с

Ипатьевым. За 6 мес. комиссия добилась

роста производства взрывчатки с 50 до

3300 т в месяц (в 66 раз!). Председатель

Химического комитета РСФСР и СССР создал

Институт высоких давлений в Ленинграде,

инициировал создание Радиевого института.

Открытия Ипатьева по синтезу изопрена,

бутадиена, синтезу полимербензинов,

введению в практику оксида алюминия,

ставшего одним из самых распространенных

в химии катализаторов, многофункциональных

катализаторов при крекинге, риформинге

и других процессах переработки нефти

– заложили основы химии ХХ века, без

которых немыслима современная жизнь.

С 1928 г. работал в Германии, с 1930 г. – в

США. Причина отъезда: сфабрикованный

ГПУ процесс «Промпартии» против

технической интеллигенции. В США, а не

в Советском Союзе Ипатьев разработал

промышленную технологию получения

изопропилбензола, так называемой

«антидетонационной присадки» к

авиабензину, позволяющей резко повысить

октановое число и таким образом –

мощность мотора. В итоге американские

и английские самолеты во Второй мировой

войне летали на самых мощных в то время

двигателях. А для СССР отсутствие

собственного производства изопропилбензола

обернулось неисчислимыми потерями

летчиков в воздухе, солдат и мирных

жителей на земле, зависимостью от

поставок американского авиабензина по

ленд-лизу. Такова цена одной только

умной головы.

По мнению нобелевского лауреата Р. Вильштеттера, «никогда за всю историю химии в ней не появлялся более великий человек, чем Ипатьев».

Имя ученого носят премия Российской академии наук за успехи в общей и технической химии, Нортуэстернский университет в США.

Илл.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Изображение:Ipatieff1.jpg

Лит.: Волков В. А., Чичибабин А. Е. Ипатьев В. Н. – трагические судьбы // Российские ученые и инженеры в эмиграции. – М., 1993.

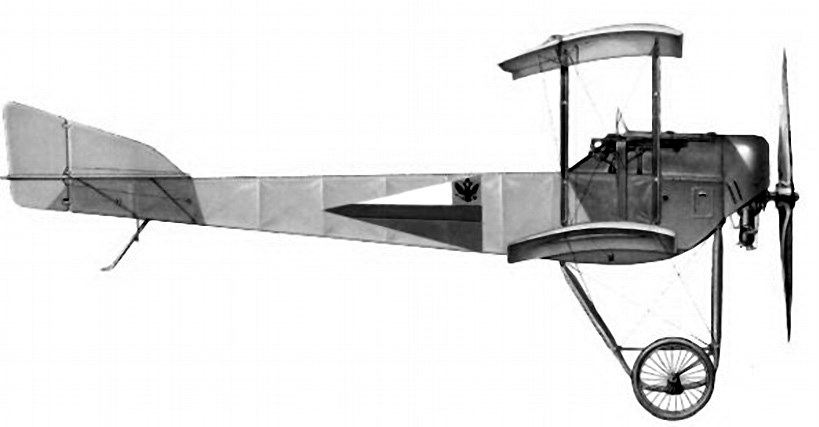

Синхронизатор для истребителя

2 4

января 1915 г. на вооружение русской

армией принят первый в мире истребитель

С-16 И. И. Сикорского с синхронизатором

Г. Лаврова (приспособлением для

автоматической стрельбы через винт

пропеллера без повреждения винта).

Самолет предназначался для сопровождения

самых

4

января 1915 г. на вооружение русской

армией принят первый в мире истребитель

С-16 И. И. Сикорского с синхронизатором

Г. Лаврова (приспособлением для

автоматической стрельбы через винт

пропеллера без повреждения винта).

Самолет предназначался для сопровождения

самых

больших и мощных в мире воздушных кораблей «Илья Муромец» и охраны их аэродромов от самолетов противника. Машины изготовляло Воздухоплавательное отделение АО «РусскоБалтийский вагонный завод», где делали «Илью Муромца».

Позднее капитан 2-го ранга Виктор Владимирович Дыбовский (Противолодочная авиация), откомандированный в 1916 г. с фронта в Русский закупочный комитет, находившийся в Англии, запатентовал там синхронизатор своей конструкции. Новинка была усовершенствована мичманом британского флота Скарфом и получила название «синхронизатор Скарфа – Дыбовского».

Илл.: http://www.opoccuu.com/s16.h5.jpg

Лит.: Михеев В. Сикорский С-16. Русский скаут. – М., OLYON, 2008; Кондратьев В. Истребители Первой мировой войны. – М., 1996; Петров Г. Ф. Гидросамолеты и экранопланы России 1910–1999. – М., 2000.

Систем дифференциальных уравнений с частными производными теория

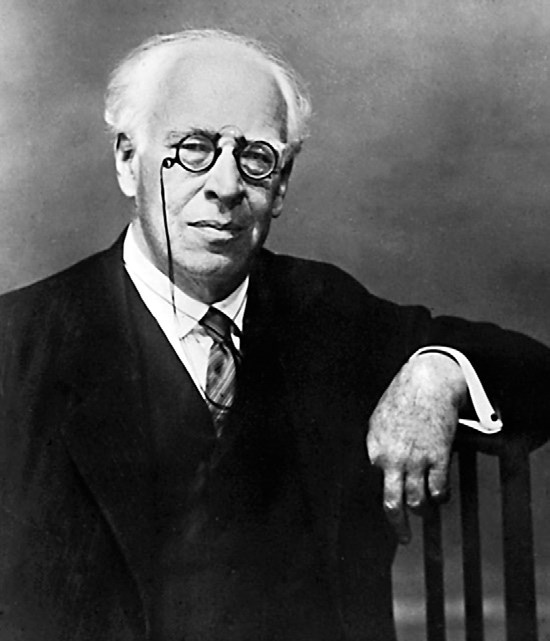

Иван Георгиевич ПЕТРОВСКИЙ (05.01.1901, г. Севск

Орловской губ. – 15.01.1973) родился в семье купца. Математик, автор многих фундаментальных результатов в разделах математики и математической физики, автор ряда базовых учебных курсов, переведенных на многие иностранные языки. Основал теорию систем дифференциальных уравнений с частными производными. Возглавляя Московский государственный университет 22 года, вывел МГУ на положение ведущего университета мира, организовал более 70 кафедр и 200 лабораторий по новейшим направлениям, привлек к работе в университете крупнейших ученых страны (в т. ч. более 100 членов АН СССР). Организовал университетский Институт механики, первые в стране кафедры математической логики и вычислительной математики. Из его афоризмов: «Администратор не может принести пользы! Задача хорошего администратора – минимизировать вред, который он наносит». В честь него названа одна из улиц Москвы.

Илл.: http://www.teormeh.ru/uploads/articles/733_1_max.jpg

Лит.: Тихомиров В. М. Об Иване Георгиевиче Петровском (Десять тысяч добрых дел Петровского и другие воспоминания) // Сб. Математическое просвещение. 3-я серия. Вып. 6. – 2002.

Систем и организаций теория

Ф илософ,

экономист, социолог, врач Александр

Александрович БОГДАНОВ (Малиновский)

(10.08.1873, г. Соколка Гродненской губ. –

07.04.1928, Москва) родился в семье учителя.

Он основал современную теорию систем

и организаций, сформулировал принцип

относительности в теории организаций,

ввел понятие циклов развития и деградации.

В своей основной работе «Всеобщая

организационная наука. Тектология» (Т.

1 – 1912) предвосхитил многие идеи

кибернетики, теории систем, синергетики

и других наук. Его процессуальный взгляд

на организацию сложных систем,

предполагающий рост функционального

использования их свойств и структур,

можно считать краеугольным камнем

реинжиниринга.

илософ,

экономист, социолог, врач Александр

Александрович БОГДАНОВ (Малиновский)

(10.08.1873, г. Соколка Гродненской губ. –

07.04.1928, Москва) родился в семье учителя.

Он основал современную теорию систем

и организаций, сформулировал принцип

относительности в теории организаций,

ввел понятие циклов развития и деградации.

В своей основной работе «Всеобщая

организационная наука. Тектология» (Т.

1 – 1912) предвосхитил многие идеи

кибернетики, теории систем, синергетики

и других наук. Его процессуальный взгляд

на организацию сложных систем,

предполагающий рост функционального

использования их свойств и структур,

можно считать краеугольным камнем

реинжиниринга.

Илл.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:A_A_Bogdanov.jpg

Лит.: Юшманов В. В. Теория равновесия Богданова и Бухарина, системный подход и теория самоорганизации систем. – Арх. – 2011.

Система разделения труда

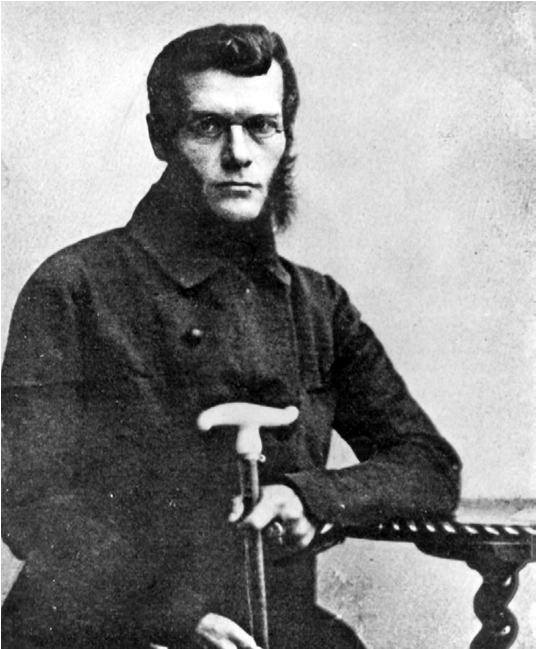

П реподаватель,

изобретатель Дмитрий Константинович

СОВЕТКИН (17.04.1838 – 21.11.1912, Владимир)

родился в семье крепостных. Автор русской

системы профессионального обучения

или системы МТУ (13 июня 1868 г.). Смысл

русской системы Советкина – разделение

процесса труда на операции и приемы,

обучение не изготовлению готовых

изделий, а выполнению определенных

операций и приемов, из которых

реподаватель,

изобретатель Дмитрий Константинович

СОВЕТКИН (17.04.1838 – 21.11.1912, Владимир)

родился в семье крепостных. Автор русской

системы профессионального обучения

или системы МТУ (13 июня 1868 г.). Смысл

русской системы Советкина – разделение

процесса труда на операции и приемы,

обучение не изготовлению готовых

изделий, а выполнению определенных

операций и приемов, из которых

складывается работа. В результате ускоряется процесс обучения мастерству и появляется возможность одному мастеру руководить большим количеством учеников. Его система прошла через многие всероссийские и международные технические выставки в Москве, Петербурге, Вене, Филадельфии, Париже, Лондоне, Антверпене, чикаго и других промышленных центрах. Система широко распространилась в Западной Европе и Америке. Президент Массачусетского технологического института Дж. Рункль, получив сделанную специально по просьбе американцев коллекцию моделей для обучения инженеров по русскому методу, в восторге писал ректору ИМТУ: «За Россией признан полный успех в решении столь важной задачи технического образования... В Америке после этого никакая иная система не будет употребляться». Однако сейчас в Америке автором системы разделения труда считают Тейлора, а его предшественника Советкина вспоминать перестали. Бывшее земское техническое училище, спроектированное, организованное и оснащенное Д. К. Советкиным, возглавлялось им в течение 27 лет. Сегодня оно носит имя комиссара крейсера «Аврора» Белышева – парадокс! На здании Владимирского авиамеханического колледжа установлена мемориальная доска, на которой высечено: «В этом здании в 1885–1912 гг. работал Советкин Дмитрий Константинович, первый директор Мальцовского училища, основоположник русской системы профессионального образования».

Илл.: http://people.bmstu.ru/foto_for_site/sovetkin_d_k.jpg

Лит.: Веселов А. Н. Профессионально-техническое образование в СССР. Очерки по истории среднего и низшего профессиональнотехнического образования. – М., 1961; Пецко А. А. Творцы русской славы. Д. К. Советкин – создатель русской системы профессионального образования // Память. – Новосибирск. – 2011. – № 1–4. – С. 1.

Система спутникового телевидения

2 6

октября 1976 г. начала действовать первая

в мире система непосредственного

телевизионного вещания через спутник

связи «Экран», предна-

6

октября 1976 г. начала действовать первая

в мире система непосредственного

телевизионного вещания через спутник

связи «Экран», предна-

значенная для охвата программами Центрального телевидения малых населенных пунктов в Сибири с ретранслятором производства НИИ Радио. Это первый в мире серийный спутник непосредственного (прямого) телевизионного вещания. Разработчик – НПО ПМ. Искусственные спутники Земли серии «Экран» ретранслировали цветные и черно-белые программы центрального телевидения на приемные устройства коллективного пользования в населенных пунктах Сибири и Крайнего Севера. Мощность ретранслятора позволяла абонентам принимать телевизионный сигнал непосредственно на антенну индивидуального телевизионного приемника.

Илл.: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1981._Система_спутникового_телевидения_Экран.jpg?uselang=ru

Лит.: Академик Михаил Федорович Решетнев/ Редсовет: Козлов А. Г. и др. – Железногорск, 2006. – 304 с.

Система Станиславского

Константин Сергеевич СТАНИСЛАВСКИЙ (Алексеев;

0 5.01.1863,

Москва – 07.08.1938, там же) родился в семье

богатого купца-мецената. Русский актер,

режиссер, признанный в мире основоположник

техники органичного перевоплощения,

названной системой Станиславского.

Вместе с В. И. Немировичем-Данченко

основал Московский художественный

театр (МХТ, МХАТ). Легко отнесясь к

национализации своей фабрики и потере

капиталов, тяжело переживал, что часть

труппы его театра

5.01.1863,

Москва – 07.08.1938, там же) родился в семье

богатого купца-мецената. Русский актер,

режиссер, признанный в мире основоположник

техники органичного перевоплощения,

названной системой Станиславского.

Вместе с В. И. Немировичем-Данченко

основал Московский художественный

театр (МХТ, МХАТ). Легко отнесясь к

национализации своей фабрики и потере

капиталов, тяжело переживал, что часть

труппы его театра

эмигрировала. Знаменитую свою книгу «Моя жизнь в искусстве» завершил словами о смысле жизни художника: «Единственный царь и владыка сцены – талантливый артист»; «Театр есть искусство отражать жизнь».

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Илл.: http://www.itogi.ru/7days/img/693/I39ARTSdnevnikf06_640.jpg Лит.: Таланов А. В. К. С. Станиславский. – М., 1965. – 176 с.

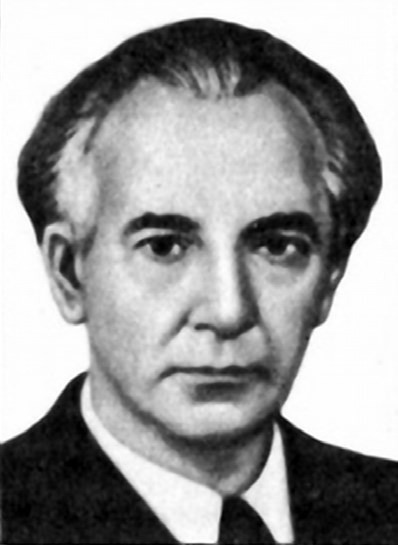

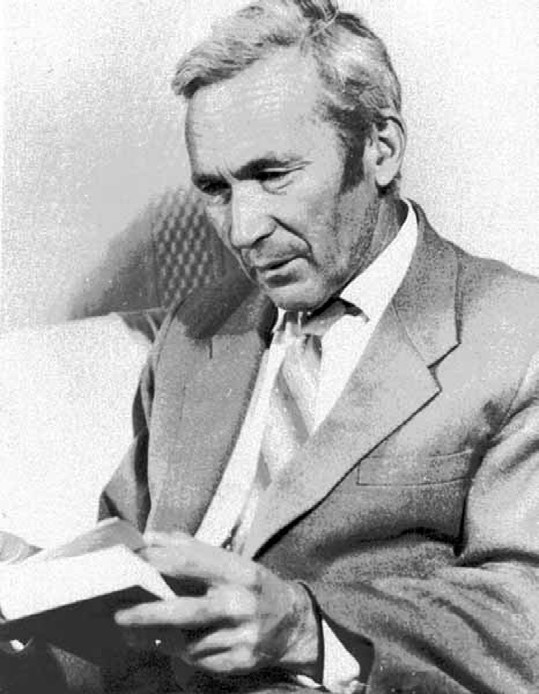

Системы автономного управления ракетами

Н иколай

Алексеевич ПИЛЮГИН (05.05.1908, Красное Село

под Петербургом – 02.08.1982) – русский

ученый, академик, дважды Герой

Социалистического Труда. Основоположник

отечественных систем автономного

управления ракетно-космическими

комплексами, космическими кораблями и

межпланетными аппаратами. Главный

конструктор автономных систем управления,

член Совета главных конструкторов

ракетной и ракетно-космической техники.

Разрабатывал системы управления ракет

Р-1, Р-7 (выводившей на орбиту Спутник-1 и

первого космонавта), руководил разработкой

систем управления многих межпланетных

станций, ракет «Протон», космического

челнока «Буран». Его именем названа

улица в Москве, Научно-производственный

центр автоматики и приборостроения,

Научно-исследовательское судно. В мае

2008 г. у здания НПЦ автоматики и

приборостроения в Москве установлен

памятник Пилюгину.

иколай

Алексеевич ПИЛЮГИН (05.05.1908, Красное Село

под Петербургом – 02.08.1982) – русский

ученый, академик, дважды Герой

Социалистического Труда. Основоположник

отечественных систем автономного

управления ракетно-космическими

комплексами, космическими кораблями и

межпланетными аппаратами. Главный

конструктор автономных систем управления,

член Совета главных конструкторов

ракетной и ракетно-космической техники.

Разрабатывал системы управления ракет

Р-1, Р-7 (выводившей на орбиту Спутник-1 и

первого космонавта), руководил разработкой

систем управления многих межпланетных

станций, ракет «Протон», космического

челнока «Буран». Его именем названа

улица в Москве, Научно-производственный

центр автоматики и приборостроения,

Научно-исследовательское судно. В мае

2008 г. у здания НПЦ автоматики и

приборостроения в Москве установлен

памятник Пилюгину.

Илл.: http://mosarchiv.mos.ru/images/vystavki/pilugin/16_3.jpg

Лит.: Лапыгин В. Л., Вязов С. М. Вклад академика Н. А. Пилюгина в дело отечественного ракетостроения. К 90-летию со дня рождения // Ракетостроение и космонавтика. – 1998.

Скафандр

Ученый, писатель, почетный член Академии наук СССР Николай Алексеевич МОРОЗОВ (25.06.1854, пос. Борок Ярославской губ. – 30.06.1946, там же). В монографии «Периодические системы строения вещества» утверждал о сложном строении атомов и взаимопревращаемости всех химических элементов, что, по словам академика И. В. Курчатова, «современная физика полностью подтвердила». Морозов с 1918 г. до конца своей жизни был директором Естественно-научного института им. Лесгафта. Руководил Русским обществом любителей мироведения, располагавшимся в здании института. членами общества начиналась разработка ряда проблем, связанных с освоением космоса. Морозов предложил высотный герметический авиационный костюм – прообраз современного космического скафандра. Он же изобрел спасательный экваториальный пояс, позволяющий автоматически превратить верхнюю часть воздушного шара в парашют и обеспечить плавный спуск гондолы или кабины на землю. В 1939 г. Морозовым создан научный центр в пос. Борок, где сейчас работают Институт биологии внутренних вод и Геофизическая обсерватория «Борок» РАН.

Илл.: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Morozov 1910.jpg

Лит.: Поповский М. А. Побежденное время: Повесть о Николае Морозове. – М., 1975. – 479 с.

Славистика

Ю рий

Иванович ВЕНЕЛИН (04.05.1802, с. Большая

Тибава в Подкарпатье (ныне – с. Тибава

Свалявского р-на Закарпатской обл.

Украины – 22.03.1839) – один из основателей

славянофильства, первооткрыватель

для современной мировой науки родственных

связей между славянами и венетами,

основавшими Венецию, этрусками,

основавшими Болонью и Рим, вандалами,

основавшими Андалузию, русин. Происходя

из червонной

рий

Иванович ВЕНЕЛИН (04.05.1802, с. Большая

Тибава в Подкарпатье (ныне – с. Тибава

Свалявского р-на Закарпатской обл.

Украины – 22.03.1839) – один из основателей

славянофильства, первооткрыватель

для современной мировой науки родственных

связей между славянами и венетами,

основавшими Венецию, этрусками,

основавшими Болонью и Рим, вандалами,

основавшими Андалузию, русин. Происходя

из червонной

(подкарпатской или угорской) Руси, он был угро-русским и словенским просветителем, вождем болгарского национального возрождения. Его книга «Древние и нынешние болгары в политическом, народописном, историческом и религиозном отношении к России» иници-

ировала зарождение национально-освободительного движения болгар против владычества турок. Его «Конспект преподавания истории и славянского языка и литературы» стал первой программой преподавания славистики.

В русофобское время, когда был уничтожен Институт славяноведения, его имя и труды были преданы забвению. До 2004 г. прождала издания его книга «Древние и нынешние словене». Именно в этой книге Венелин впервые пророчески ввел в литературу само название будущего (тогда еще не существовавшего) государства Словении. Венелин доказывал, что история славян начинается задолго до истории древних Рима и Афин и во многом оказала на них влияние. Великий славист, языковед и историк, безвестный в России, поскольку большинство академических историков были норманисты. Венелин не дожил до 37 лет. Он завещал нам: «Ничто так цельно и так долговременно не сохраняется, как слово в устах человека, слово – как клад, завещанный нам отдаленнейшими предками». В некрологе Венелина Иван Молнар говорит, что он оставил после себя бесценное наследство, «которым может истинно гордиться русская народная история как в наше, так и во всякое время, пока будет существовать русский народ и русское народное чувство».

Илл.: http://mesogaiasarmatia.narod.ru/images/venelin.jpg

Лит.: Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства. – М.: Институт русской цивилизации, 2011.

Славянофильство

Н ациональная

идеология русского народа, сыгравшая

большую роль в формировании русского

мировоззрения, обозначившего мировое

значение русского народа. Славянофилы

обоснованно и твердо объявили об особом

пути России, утвердились в мысли о

спасительной роли Православия как

единственно истинного христианского

вероучения, отметили неповторимые формы

общественного развития русского народа

в виде общины и артели. «Все, что

препятствует правильному и полному

развитию Православия, – писал

ациональная

идеология русского народа, сыгравшая

большую роль в формировании русского

мировоззрения, обозначившего мировое

значение русского народа. Славянофилы

обоснованно и твердо объявили об особом

пути России, утвердились в мысли о

спасительной роли Православия как

единственно истинного христианского

вероучения, отметили неповторимые формы

общественного развития русского народа

в виде общины и артели. «Все, что

препятствует правильному и полному

развитию Православия, – писал

И. В. Киреевский, – все то препятствует развитию и благоденствию народа русского; все, что дает ложное и не чисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу России и убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое. Поэтому, чем более будут проникаться духом Православия государственность России и ее правительство, тем здоровее будет развитие народное, тем благополучнее народ и тем крепче его правительство и, вместе, тем оно будет благоустроеннее, ибо благоустройство правительственное возможно только в духе народных убеждений».

С лавянофильство

зародилось в кон. 1830-х гг., а в 1840– 1850-х

гг. собрало самые мощные национальные

силы. Круг единомышленников-славян о

филов был широк и объединял выдающихся

русских писателей и ученых. Наиболее

крупными выразителями славянофильских

идей были И. В. Киреевский, А. С. Хомяков,

К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин. Вокруг них

группировались И. С. Аксаков, И. Д. Беляев,

Д. А. Валуев, А. Ф. Гильфердинг, Н. Д.

Иванишев, П. В. Киреевский, А. И. Кошелев,

В. И. Ламанский, В. Н. Лешков, Н. А. Попов,

В. А. черкасский, Ф. В. чижов. Славянофилов

поддерживали и

лавянофильство

зародилось в кон. 1830-х гг., а в 1840– 1850-х

гг. собрало самые мощные национальные

силы. Круг единомышленников-славян о

филов был широк и объединял выдающихся

русских писателей и ученых. Наиболее

крупными выразителями славянофильских

идей были И. В. Киреевский, А. С. Хомяков,

К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин. Вокруг них

группировались И. С. Аксаков, И. Д. Беляев,

Д. А. Валуев, А. Ф. Гильфердинг, Н. Д.

Иванишев, П. В. Киреевский, А. И. Кошелев,

В. И. Ламанский, В. Н. Лешков, Н. А. Попов,

В. А. черкасский, Ф. В. чижов. Славянофилов

поддерживали и

являлись выразителями их идей русские писатели С. Т. Аксаков,

В. И. Даль, А. А. Григорьев, А. Н. Островский, Ф. И. Тютчев, Н. М. Языков и др. Мировоззренческие учения славянофилов оплодотворяли научную деятельность русских ученых Ф. И. Буслаева, О. М. Бодянского, Г. П. Галагана, В. И. Григоровича, И. И. Срезневского, М. А. Максимовича, Н. А. Ригельмана.

Илл.: И. В. Киреевский: http://www.pravilovery.ru/katalog/09/ view/09_01_022.jpg;

К. С. Аксаков: http://www.ruskline.ru/images/2010/19172.jpg

Лит.: Энциклопедический словарь русской цивилизации. – М., 2000.

Слойки Забабахина

А кадемик,

генерал-лейтенант, научный руководитель

Российского федерального ядерного

центра в г. Снежинске челябинской обл.

– Всесоюзного НИИ технической физики

Евгений Иванович ЗАБАБАХИН (03.01.1917,

Москва – 27.12.1984, г. Снежинск) родился в

семье служащих. Автор фундаментальных

научных трудов и открытий в области

кумулятивных систем (кумуляция в сложных

системах – «слойки Забабахина», влияние

теплопроводности на фокусировку ударной

волны, влияние вязкости и вращения

на схождение оболочек), в области физики

высоких давлений (уравнения состояния

конденсированных сред и взрывчатых

веществ, полиморфные фазовые

превращения), в области физики взрыва

(воздействие на различные среды,

организация необходимого режима

воздействия). Лауреат Ле-

кадемик,

генерал-лейтенант, научный руководитель

Российского федерального ядерного

центра в г. Снежинске челябинской обл.

– Всесоюзного НИИ технической физики

Евгений Иванович ЗАБАБАХИН (03.01.1917,

Москва – 27.12.1984, г. Снежинск) родился в

семье служащих. Автор фундаментальных

научных трудов и открытий в области

кумулятивных систем (кумуляция в сложных

системах – «слойки Забабахина», влияние

теплопроводности на фокусировку ударной

волны, влияние вязкости и вращения

на схождение оболочек), в области физики

высоких давлений (уравнения состояния

конденсированных сред и взрывчатых

веществ, полиморфные фазовые

превращения), в области физики взрыва

(воздействие на различные среды,

организация необходимого режима

воздействия). Лауреат Ле-

нинской и трех Сталинских премий. Его имя было присвоено РФЯЦ-ВНИИТФ и улице в Снежинске.

Илл.: http://ruseng.org/upload_img/1207d2af80a95c4840fe2adaece

7c3c7_big.jpg

Лит.: Cлово о Забабахине. – М., 1995. – 180 с.

Соборность

Д уховный

приоритет русского народа, одно из

основополагающих понятий русской

цивилизации. Наиболее полно это понятие

раскрыто в трудах Алексея Степановича

и Дмитрия Алексеевича ХОМЯКОВЫХ. «В

вопросах веры, – писал А. С. Хомяков, –

нет различия между ученым и невеждой,

церковником и мирянином, мужчиной и

женщиной, государем и подданным,

рабовладельцем и рабом, где, когда это

нужно, по усмотрению Божию, отрок получает

дар видения,

уховный

приоритет русского народа, одно из

основополагающих понятий русской

цивилизации. Наиболее полно это понятие

раскрыто в трудах Алексея Степановича

и Дмитрия Алексеевича ХОМЯКОВЫХ. «В

вопросах веры, – писал А. С. Хомяков, –

нет различия между ученым и невеждой,

церковником и мирянином, мужчиной и

женщиной, государем и подданным,

рабовладельцем и рабом, где, когда это

нужно, по усмотрению Божию, отрок получает

дар видения,

младенцу дается слово премудрости, ересь ученого епископа опровергается безграмотным пастухом, дабы все было едино в свободном единстве живой веры, которое есть проявление Духа Божия. Таков догмат, лежащий в глубине идеи собора». Соборность – это цельность, внутренняя полнота, множество, собранное силой любви в свободное и органическое единство. Развивая идеи И. В. Киреевского о духовной цельности, Хомяков пишет об особом соборном состоянии человека, истинной вере, когда все многообразие духовных и душевных сил человека объединено в живую и стройную цельность его соборной волей, нравственным самосознанием, устремленностью к творчеству.

Д. А. Хомяков дает определение соборности, которое продолжает идейную линию русской мысли еще с дохристианских времен. Соборность, по его учению, – целостное сочетание свободы и единства многих людей на основе их общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям. Такое понимание соборности соответствовало древнерусскому понятию «лад» и было неразрывно связано с общинной жизнью русского народа.

Основной принцип Православной Церкви, писал Д. А. Хомяков, состоит не в повиновении внешней власти, а в соборности. «Соборность – это свободное единство основ Церкви в деле совместного понимания ими правды и совместного отыскания ими пути к спасению, единство, основанное на единодушной любви к Христу и божественной праведности». Главное усилие постижения истин веры состоит в соединении с Церковью на основе любви, т. к. полная истина принадлежит всей Церкви в целом. В Православии человек находит «самого себя, но себя не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе своего духовного, искреннего единения со своими братьями, со своим Спасителем. Он находит себя в своем совершенстве, или, точнее, находит то, что есть совершенного в нем самом, – Божественное вдохновение, постоянно испаряющееся в грубой нечистоте каждого отдельного личного существования. Это очищение совершается непобедимой силой взаимной любви христиан в Иисусе Христе, ибо эта любовь есть Дух Божий». Хомяков совершенно справедливо отождествляет принципы соборности и общинности как «сочетание единства и свободы, опирающееся на любовь к Богу и Его истине и на взаимную любовь ко всем, кто любит Бога».

Соборность есть, на самом деле, единство и, на самом деле, во множестве, поэтому и в Церковь входят все, и в то же время она едина; каждый, кто воистину в Церкви, имеет в себе всех, сам есть вся Церковь, но и обладаем всеми (С. Н. Булгаков). Соборность противоположна и католической авторитарности, и протестантскому индивидуализму, она означает коммунитарность (общинность), не знающую внешнего над собой авторитета, но не знающую и индивидуалистического уединения и замкнутости (Н. А. Бердяев).

Соборность – одно из главных духовных условий национального единства и создания мощной державы, какой была Россия.

Запад не сумел создать такого мощного государства, как Россия, объединенного на духовных началах, потому что он не достиг соборности, а для объединения народов вынужден был использовать прежде всего насилие. Католические страны, справедливо считал Хомяков, обладали единством без свободы, а протестантские – свободой без единства.

Россия сумела создать органичное сочетание единства и свободы, в условиях которого почти каждый русский был строителем великой державы не за страх, а за совесть. Абсолютные ценности, на любви к которым объединялись русские люди, – Бог, Царь, Родина, или, как это звучало в массе, за Бога, Царя и Отечество.

Таким образом, известная формула «Православие, Самодержавие, Народность» возникла не на пустом месте, а отражала соборные ценности русского народа, возникшие еще в глубокой древности.

Илл.: http://www.artsait.ru/art/h/homykov/img/1.jpg

Лит.: Платонов О. Соборность // Энциклопедический словарь русской цивилизации. – М., 2000. – С. 825–826.

Современная теория вероятностей

В ыдающийся

русский математик, основоположник

современной теории вероятностей

(исторически сложившейся как «русский

раздел математики») Андрей Николаевич

КОЛМОГОРОВ (12.04.1903, г. Тамбов – 20.10.1987,

Москва) родился в семье агронома, работал

в области топологии, логики, теории

турбулентности, теории сложности

алгоритмов. Получил признанные

классическими методы и теоремы в общей

теории операций над множествами, теории

интеграла, теории информации, гидродинамике,

небесной механике и т. д. Влияние его

работ на общий ход развития математики

чрезвычайно велико. Особое значение

для приложения математи-

ыдающийся

русский математик, основоположник

современной теории вероятностей

(исторически сложившейся как «русский

раздел математики») Андрей Николаевич

КОЛМОГОРОВ (12.04.1903, г. Тамбов – 20.10.1987,

Москва) родился в семье агронома, работал

в области топологии, логики, теории

турбулентности, теории сложности

алгоритмов. Получил признанные

классическими методы и теоремы в общей

теории операций над множествами, теории

интеграла, теории информации, гидродинамике,

небесной механике и т. д. Влияние его

работ на общий ход развития математики

чрезвычайно велико. Особое значение

для приложения математи-

ческих методов к естествознанию и практическим наукам имеет закон больших чисел, сформулированный Колмогоровым в 1926 г. в строгом виде с необходимыми и достаточными условиями (разыскать которые безуспешно старались крупнейшие математики многих стран на протяжении десятилетий). Инициировал создание физико-математической школыинтерната при МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1963 г. награжден международной премией Больцано, которую называют «Нобелевской премией математиков» (в завещании Нобеля работы математиков оговорены не были). Гносеологический принцип Колмогорова: «В качестве универсального принципа, руководящего работой мышления и творчества, остается лишь тенденция к поискам возможно более простых решений».

Илл.: http://sfw.org.ua/uploads/posts/200912/1262191739_kolmogo rov1.jpg

Лит.: Колмогоров. Юбилейное издание. В 3 кн. / Ред.-сост. А. Н. Ширяев. – М., 2003.

Современный русский литературный язык

Создатель современного русского литературного языка, гений русской поэзии, автор «энциклопедии русской жизни» – романа в стихах «Евгений Онегин» – Александр Сергеевич ПУШКИН (26.05.1799, Москва – 29.01.1837, С.-Петербург). Обессмертив себя стихотворными произведениями, третьей жизнью живут оперы, созданные по его произведениям: «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Борис Годунов»), романсы:«Я Вас любил», «Не пой, красавица, при мне», «Старый муж»; народные песни:«черная шаль», «Узник». Причем романсы на его стихи писали не только русские композиторы. Так, англичанин Бриттен освоил русский язык в рамках шести стихотворений Пушкина и написал к ним музыку.

Ф. М. Достоевский в знаменитой речи на открытии пушкинского памятника в Москве указал, что наиболее ярким показателем мудрости нашего поэта было его необыкновенное свойство вмещать в себе и художественно воплощать в своих произведениях дух каждого народа, неповторимые как общечеловеческие, так и индивидуальные черты быта каждой нации. В Псковской обл. действует Пушкинский заповедник. В разных городах мира установлены памятники Пушкину. Наибольшее количество скульптур находится в городах России и странах бывшего СССР (Москва и С.-Петербург – по нескольку памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Ереван, Гюмри, Кишинев, Ашхабад, Тбилиси, Тирасполь, Бендеры, Баку, Харьков и др.), однако не один десяток памятников поэту стоит и в городах других стран: в Риме, Мадриде, Вашингтоне, Квебеке, Вене, Париже, Мехико, Белграде, немецком Хеммере, финском Куопио, венгерском Дендеше, Панаме, македонском Скопье и др.