- •2.2. Тормозное оборудование

- •2.3 Ходовая часть

- •2.4 Автосцепное устройство

- •2.5 Расцепной привод, ударно-центрирующий прибор, упряжное устройство и опорные части

- •2.6. Поглощающий аппарат

- •4) Расчет напряженно-деформированного состояния кузова вагона.

- •5)Коэффициенты вертикальной и горизонтальной динамики и амплитуды ускорений колебательного процесса

- •6) Коэффициент запаса устойчивости колеса от вкатывания на головку рельса

- •8.) Колесные пары ходовых частей вагона

- •9.) Буксовые узлы ходовых частей

- •10). Проверка соответствия требованиям «Норм» основных элементов ударно-тяговых устройств

- •11.) Устойчивость от выжимания продольными силами.

- •12.) Устойчивость вагона от опрокидывания наружу кривой.

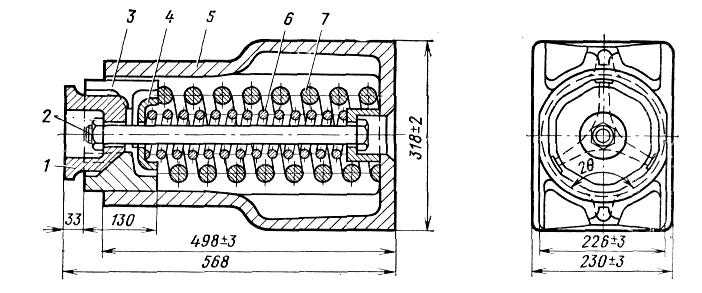

2.6. Поглощающий аппарат

Аппарат типа Ш-2-B (см. рис. 7) применяется в четырехосных грузовых вагонах. Энергоемкость этого аппарата с хорошо приработанными поверхностями достигает 55—65 кДж, а сила полного сжатия составляет примерно 2,5—2,8 МН; при силе 2 МН аппарат воспринимает энергию примерно 40 кДж.

Литой корпус аппарата в соответствии с требованиями ГОСТ 977—75 изготовляют из термически обработанной стали марки ЗОГСЛ-Б или 32Х06Л-У. Клинья штампуют из стали марки 38ХС (ГОСТ 4543—71) или марки 30 (ГОСТ 1050—74) с последующей закалкой. Пружины используются заневоленные.

Основные размеры фрикционных элементов и углы наклона клиньев выбраны из условия получения больших сил трения при сохранении определенной стабильности работы.

Рис.7. Поглощающий аппарат типа Ш-2-B

При сжатии аппарата нажимной конус 1, продвигаясь внутрь корпуса 5, перемещает клинья 3 и через нажимную шайбу 4 передает усилие на пружины 6 и 7. Все части аппарата стянуты болтом 2 с гайкой. Сила прижатия клиньев к корпусу увеличивается по мере сжатия аппарата, соответственно растут силы трения и общее сопротивление сжатию. После прекращения действия сжимающей силы пружины возвращают нажимную шайбу, клинья и конус в первоначальное положение.

Основной недостаток аппарата Ш-2-B - нестабильность его работы и недостаточная энергоемкость для вагонов большой грузоподъемности. Нестабильность связана с высокой чувствительностью аппарата к изменениям коэффициента трения. Это, с одной стороны, проявляется в изменении энергоемкости (рис. 9) по мере приработки поверхностей трения во время эксплуатации (зона рассеяния заштрихована); с другой стороны, в аппарате с хорошо приработанными поверхностями иногда возникает заклинивание при прямом и обратном ходе, а начальная жесткость аппарата (начальная сила) становится недопустимо большой. Кроме того, как правило, появляется скачкообразное изменение силы (автоколебания при трении). Аппараты такого типа чувствительны к изменению окружающей температуры - при низких температурах коэффициенты трения повышаются. Изменение температур способствует также появлению коррозии на поверхностях трения, особенно в периоды длительных остановок.

3.1) Последовательность расчетов технико-экономических параметров следующая:

1. Длина вагона по осям сцепления автосцепок:

![]()

![]()

![]()

2. Определяем длину вагона по раме:

![]()

где аа – вылет автосцепки (аа =0,61м)

![]()

![]()

2.1 Определяем длину базы вагона :

2l=![]()

![]()

![]()

Габарит 1-ВМ

Ограничение полуширины габарита для сечений кузова вагона вычисляют по выражениям:

- для направляющего (шкворневого) сечения

![]()

![]()

- для внутреннего (по середине вагона) сечения

![]()

![]()

![]()

![]()

- для наружного (в конце кузова) сечения

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() -

максимальная

полуширина колеи в кривой расчетного

радиуса;

-

максимальная

полуширина колеи в кривой расчетного

радиуса;

![]() -

половина минимального расстояния между

наружными гранями предельно изношенных

гребней ободов колес;

-

половина минимального расстояния между

наружными гранями предельно изношенных

гребней ободов колес;

![]()

![]() -

наибольшее возможное поперечное

перемещение в направляющем сечении

рамы тележки относительно колесной

пары вследствие наличия зазоров при

максимальных износах в буксовом узле

и узле сочленения рамы тележки с буксой,

мм;

-

наибольшее возможное поперечное

перемещение в направляющем сечении

рамы тележки относительно колесной

пары вследствие наличия зазоров при

максимальных износах в буксовом узле

и узле сочленения рамы тележки с буксой,

мм;

![]() -

наибольшее возможное поперечное

перемещение в направляющем сечении

кузова, относительно рамы тележки

вследствие зазоров при максимальных

износах и упругих колебаний в узле

сочленения кузова и рамы тележки, мм;

-

наибольшее возможное поперечное

перемещение в направляющем сечении

кузова, относительно рамы тележки

вследствие зазоров при максимальных

износах и упругих колебаний в узле

сочленения кузова и рамы тележки, мм;

![]() -

для тележки 18-100.

-

для тележки 18-100.

![]() -

база вагона, м;

-

база вагона, м;

![]() -

длина

консоли.

-

длина

консоли.

![]() -

величина, на которую допускается выход

подвижного состава за очертание габаритов

в кривой, мм (в этом случае

-

величина, на которую допускается выход

подвижного состава за очертание габаритов

в кривой, мм (в этом случае

![]() ).

).

![]() -

величина дополнительного поперечного

смещения в кривой расчетного радиуса

тележечного вагона;

-

величина дополнительного поперечного

смещения в кривой расчетного радиуса

тележечного вагона;

![]() -

коэффициент, зависящий от расчетного

радиуса кривой;

-

коэффициент, зависящий от расчетного

радиуса кривой;

![]() -

величина геометрического смещения

расчетного вагона в кривой (для данного

случая

-

величина геометрического смещения

расчетного вагона в кривой (для данного

случая

![]() )

)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Рис.2.1

На рис. 2.1. представлена схема определения строительного очертания вагона по вписыванию его в заданный габарит.

Максимально допускаемая ширина строительного очертания кузова вагона на некоторой высоте Н над уровнем верха головок рельсов определяется по выражению.

2В=2·(Вг-max(Ев, Ен ,Е0)),

где: В – максимальная полуширина строительного очертания кузова вагона на рассматриваемой высоте Н;

Вг – полуширина заданного габарита подвижного состава на той же высоте Н (2,045 м)

Е – ограничение полуширины кузова вагона для одного из рассматриваемых сечений: направляющего - Ео, внутреннего - Ев, наружного - Ен.

Вывод: Следует , что вагон может использоваться в рамках габарита 1-ВМ, т.к его допустимая ширина составляет 3,235м<3,4

Определяем объём котла цистерны:

![]()

![]()

![]()

![]()

Для

определения тары вагона используют

зависимость

![]() ,

где

,

где

![]() -

постоянная масса частей вагона, не

зависящая от изменения длины кузова

(масса тележек, автосцепного оборудования,

тормозного оборудования и других

конструктивных элементов, масса которых

с изменением длины кузова не меняется);

-

постоянная масса частей вагона, не

зависящая от изменения длины кузова

(масса тележек, автосцепного оборудования,

тормозного оборудования и других

конструктивных элементов, масса которых

с изменением длины кузова не меняется);

![]() -

переменный коэффициент тары вагона;

-

переменный коэффициент тары вагона;

![]() -

длина кузова вагона (наружная).

-

длина кузова вагона (наружная).

Значения коэффициентов

![]()

Таблица 2.1

Масса тележки типа ЦНИИ-Х3 (18-100) |

5 т |

Масса автосцепного оборудования |

0,9т |

Масса тормозного оборудования |

0,5 т |

|

12,8 |

![]()

![]()

![]()

Максимальная

грузоподъемность определяется по

формуле

![]()

q0 - максимальная допустимая осевая нагрузка

m- количество осей в вагоне;

![]()

![]()

![]()

Определение статической нагрузки:

![]() ,

,

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Длина вагона по раме |

|

=13,2 |

=12,2 |

||||||

|

102,05 |

119,3 |

50,72 |

105,23 |

123,026 |

52,304 |

97,263 |

113,7 |

48,34 |

|

70 |

70 |

50.72 |

69,65 |

69,65 |

52.304 |

70,53 |

70,53 |

48,34 |

Средняя статическая нагрузка для каждого типа вагона, в котором перевозятся различные грузы, определяют по формуле

где

![]() -

абсолютное количество или доля

-

абсолютное количество или доля

![]() -

го груза в общем объеме грузов, перевозимых

в рассматриваемом типе вагона.

-

го груза в общем объеме грузов, перевозимых

в рассматриваемом типе вагона.

Средняя

динамическая нагрузка вагона определяется

по формуле![]()

,

,

где

![]() -

среднее расстояние перевозки

-

го груза.

-

среднее расстояние перевозки

-

го груза.

Величина средней динамической нагрузки определяет количество груза в вагоне с учетом структуры грузов и расстояния, на которое они перевозятся.

![]()

![]()

Средний погрузочный коэффициент тары:

![]()

![]()

![]()

![]()

Технический коэффициент тары:

![]()

![]()

![]()

![]()

Одним из главных показателей эффективности вагона является величина средней погонной нагрузки нетто.

![]()

![]()

![]()

![]()

Таким образом, при уменьшении длины вагона его погонная нагрузка нетто увеличивается. Следовательно, для перевозки исследованной номенклатуры грузов необходимо конструировать вагон с меньшей длиной