- •Предисловие

- •Оглавление

- •Хориоидея

- •Носовыедлинные

- •Сетчатка

- •Стекловидное тело

- •Особенности глазного статуса и методов обследования

- •18 Предоперационное обследование больных

- •Ретинальная острота зрения. При

- •Ультразвуковое исследование (узи),

- •Локализация инородного тела. При

- •20 Предоперационное обследование больных

- •Предоперационная оценка состояния стекловидного тела и сетчатки

- •Помутнения стекловидного тела мо

- •22 Предоперационное обследование больных

- •Оборудование и инструменты

- •28 Оборудование и инструменты

- •30 Оборудование и инструменты

- •32 Оборудование и инструменты

- •Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах снг — Carl Zeiss

- •36 Эписклералъное пломбирование

- •Секторальное пломбирование

- •38 Эписклеральное пломбирование

- •Круговое пломбирование

- •40 Эписклералъное пломбирование

- •42 Эписклералъное пломбирование

- •Интрасклеральное пломбирование

- •46 Интрасклералъное пломбирование

- •50 Осложнения при пломбировании склеры

- •Послеоперационные осложнения

- •52 Осложнения при пломбировании склеры

- •54 Осложнения при пломбировании склеры

- •Пневморетинопексия

- •58 Пневморетинопексия

- •Гемофтальм и помутнение стекловидного тела

- •Эндоиллюминатор

- •Инфузионная канюля

- •Активный инструмент

- •64 Гемофталъм и помутнение стекловидного тела

- •66 Гемофталъм и помутнение стекловидного тела

- •Диабетическая ретинопатия

- •Хирургические методы лечения диабетической ретинопатии

- •70 Диабетическая ретинопатия

- •72 Диабетическая ретинопатия

- •74 Диабетическая ретинопатия

- •Пролиферативная витреоретинопатия

- •78 Пролиферативная витреоретинопатия

- •80 Пролиферативная витреоретинопатия

- •82 Пролиферативная витреоретинопатия

- •84 Пролиферативная витреоретинопатия

- •86 Пропиферативная витреоретинопатия

- •88 Пролиферативная витреоретинопатия

- •Эпимакулярная мембрана

- •Гигантский разрыв

- •92 Гигантский разрыв

- •94 Гигантский разрыв

- •96 Гигантский разрыв

- •Центральный разрыв

- •100 Центральный разрыв

- •Ретинопатия недоношенных

- •104 Ретинопатия недоношенных

- •106 Ретинопатия недоношенных

- •108 Ретинопатия недоношенных

- •112 Проникающее и сквозное ранение глазного яблока

- •114 Проникающее и сквозное ранение глазного яблока

- •116 Проникающее и сквозное ранение глазного яблока

- •Сквозные ранения

- •120 Проникающее и сквозное ранение глазного яблока

- •122 Проникающее и сквозное ранение глазного яблока

- •Бельмо и отслойка сетчатки

- •126 Бельмо и отслойка сетчатки

- •128 Бельмо и отслойка сетчатки

- •Эндофтальмит

- •132 Эндофталъмит

- •Дислокация хрусталика

- •136 Дислокация хрусталика

- •Дислокация интраокулярной линзы

- •138 Дислокация хрусталика

- •140 Дислокация хрусталика

- •Транслимбальная ленсэктомия

- •Трансцилиарная ленсэктомия

- •144 Вмешательства на переднем сегменте

- •Витреальные вмешательства на переднем отрезке глаза

- •146 Вмешательства на переднем сегменте

- •148 Вмешательства на переднем сегменте

- •1J50 Вмешательства на переднем сегменте

- •Транслокация макулы

- •Инфузия капсулорексис

- •1J54 Транслокация макулы

- •Осложнения

- •Кровотечение

- •Рецидивирующий гемофтальм

- •Воспаление

- •Изменение радужки

- •Глаукома

- •162 Осложнения

- •Катаракта

- •Осложнения со стороны сетчатки

- •Список литературы

- •С заявками на обучение обращаться

132 Эндофталъмит

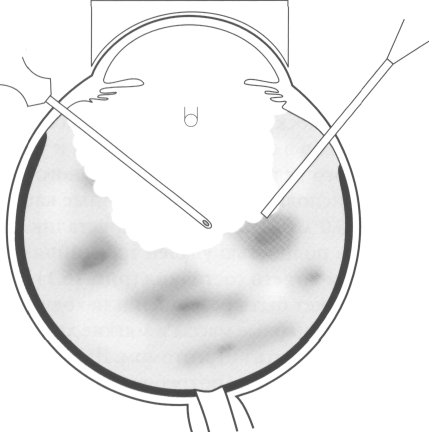

Рис. 16.2. Витрэктомия при эндофталъмите

Рис. 16.3. Введение раствора антибиотика после витрэктомии

Добавление антибиотиков в инфузионную жидкость опасно из-за токсичного влияния их на сетчатку. Более безопасно и достаточно эффективно озонирование инфузионной жидкости. Выделяющийся внутри глаза озон действует на любую микрофлору, не оказывая токсического действия на сетчатку. Озонирование не исключает применения антибиотиков. В конце операции антибиотики могут быть введены как в переднюю камеру, так и в СТ. Антибиотик, введенный в СТ, выводится из глаза значительно медленнее, дольше сохраняется терапевтическая концентрация, чем при введении его в переднюю камеру [11, 185]. При внутриглазном введении антибиотиков очень важным является выбор безопасной дозы. Экспериментально было установлено, что безопасной для ген-тамицина является 0,1-0,2 мг, для клафорана — 3,0-3,5 мг, для кефзола — 2,0-2,5 мг.

В конце операции, после того, как зашиты две склеротомии, на третью накладывают, но не затягивают шов. Через эту склерото-

мию иглой (0,45 х 12 мм) в центр СТ медленно вводят антибиотик, и сразу же после извлечения иглы шов затягивают (рис. 16.3). После наложения швов на конъюнктиву необходимо провести субконъюнктивальное введение антибиотика.

В послеоперационном периоде антибактериальная терапия должна быть продолжена. Обычно показано применение кортикостеро-идов, за исключением тех случаев, когда точно установлено, что возбудителем является грибковая флора. Операцию можно повторить, если не получен положительный эффект.

Результаты хирургического лечения зависят от вирулентности возбудителя, сроков проведения операции и эффективности антибактериальной терапии. Оправдано выполнение витрэктомии в то время, когда в результате нарастания экссудации исчезает рефлекс с глазного дна. Проведение операции в более поздние сроки может не дать положительных результатов.

17

Дислокация хрусталика

Чаще всего дислокация хрусталика в СТ происходит в результате травмы. Разрыв цинковых связок может произойти и при проникающем ранении, и при тупой травме глаза. При слабости связочного аппарата вывих хрусталика иногда возникает вследствие резкого сотрясения тела (падение, удар). Спонтанная дислокация хрусталика в СТ нередко наблюдается при синдроме Марфана. В ряде случаев хрусталик целиком смещается в СТ во время экстракции катаракты из-за разрыва цинковых связок, или ядро тонет при разрыве задней капсулы. Большую роль в патогенезе дислокации хрусталика играет разжижение СТ [31, 35].

Разрыв цинковых связок может быть неполным. В этих случаях вывихнутый в СТ хрусталик фиксируют в пристеночных слоях СТ, обычно внизу. При полном разрыве связок и значительном разжижении СТ хрусталик может стать подвижным, свободно перемещаясь в витреальной полости. При расширении зрачка такой хрусталик может выходить в переднюю камеру, если пациент принимает положение «лицом вниз». Лишенные воздействия цинновых связок, подвижные хрусталики

обычно имеют шаровидную форму, часто они длительное время сохраняют прозрачность, но иногда быстро мутнеют.

Дислокация хрусталика может вызывать тяжелые осложнения. Особенно часто развивается повышение ВГД, которое почти не поддается медикаментозному лечению. Нередко возникают тяжелый увеит, отслойка сетчатки, кровоизлияния. Наилучшим методом предупреждения и лечения этих осложнений является трансцилиарное удаление люксированного хрусталика с одновременной витрэктомией. Техника операции зависит от плотности ядра хрусталика. При мягком хрусталике его удаление не представляет больших трудностей и проводится витреотомом. При твердых хрусталиках необходимо использовать ультразвуковую или лазерную факоэмульсификацию.

Техника операции. После отсепаровки конъюнктивы выполняют, как обычно, три склеротомии в 3,0 мм от лимба. Подшивают ин-фузионную канюлю, в СТ вводят витреотом и эндоиллюминатор. Дислоцированный хрусталик обнаруживается обычно на глазном дне.

133

134 Дислокация хрусталика

Рис. 17.1. Положение витреотома перед аспирацией

Рис. 17.3. Удаление остатков хрусталика в процессе витрэктомии

У молодых пациентов хрусталик мягкий, и его удаляют методом ленсэктомии непосредственно в полости СТ. Если хрусталик подвижен, то вплотную к нему нужно приблизить отверстие витреотома и включить аспирацию (рис. 17.1). При этом необходимо следить, чтобы волокна СТ не попали между хрусталиком и витреотомом. Удерживаемый с помощью аспирации хрусталик нужно вывести в перед-

ние отделы СТ. Не снижая аспирацию, следует кратковременно включить резание и разрушить капсулу. При этом витреотом и эндо-иллюминатор нужно располагать под хрусталиком, чтобы исключить его падение на глазное дно. Используя в основном аспирацию, лишь изредка включая резание, можно удалить содержимое хрусталика (рис. 17.2). Кап-сульный мешок нужно удалять в последнюю очередь в режиме резания с максимальной аспирацией.

После завершения ленсэктомии проводят удаление СТ. В ходе витрэктомии удаляют и те фрагменты хрусталика, которые могли быть потеряны при ленсэктомии (рис. 17.3). В тех случаях, когда хрусталик фиксирован, следует вначале провести витрэктомию, удалить СТ, окружающее хрусталик, и освободить его. Только после мобилизации хрусталика можно поднимать его в передние отделы СТ, не опасаясь тракций на сетчатку.

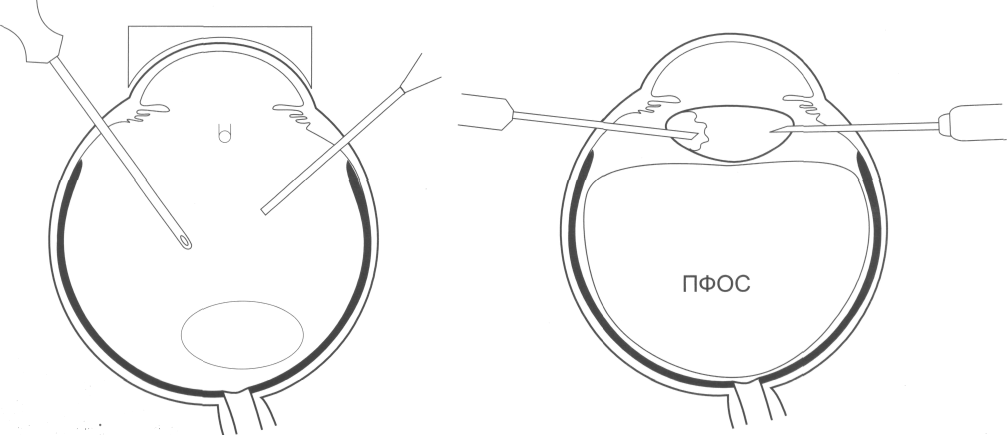

Для удаления хрусталика с плотным ядром необходимо вначале провести витрэктомию (рис. 17.4). При дроблении плотного ядра с применением ультразвуковой эмульсифика-ции хрусталик следует вывести в передние отделы полости СТ. С этой целью в СТ вводят ПФОС, начиная у ДЗН, для того чтобы не было его дробления и он вводился единой массой.

Дислокация хрусталика 135

Рис. 17.4. Витрэктомия при плотном хрусталике

С целью профилактики повышения ВГД при этом нужно закрыть инфузию и обеспечить дренаж жидкости над уровнем ПФОС. Поскольку удельный вес хрусталика меньше, чем ПФОС, он всплывает на его поверхность.

Факоэмульсификация в передних отделах СТ более безопасна, чем в передней камере, где имеется риск повреждения радужки и эндотелия роговицы. Плавающий на поверхности ПФОС хрусталик очень подвижен, что затрудняет проведение факоэмульсификации. Для фиксации хрусталика надо использовать дополнительный инструмент, вводимый вместо эндоиллюминатора, необходимости в котором при работе в передних отделах СТ уже нет, достаточно осветителей операционного микроскопа. Дополнительным инструментом может быть либо витреоретинальный нож, либо инъекционная игла. Хрусталик вначале удерживают с помощью аспирации факоэ-мульсификатора, затем в области его экватора вкалывают нож или иглу, и после этого можно включать ультразвук и начинать разрушение хрусталика (рис. 17.5).

При факоэмульсификации в СТ используют удлиненный наконечник без ирригационного силиконового рукава, что позволяет работать инструментом через склеротомию в плоской части цилиарного тела. Подача жидкости

Рис. 17.5. Факоэмулъсификация люксированного хрусталика, поднятого с помощью ПФОС. Хрусталик фиксирован инъекционной иглой

осуществляется через инфузионную канюлю, как это происходит при витрэктомии.

Разрушить и удалить очень твердое ядро с помощью ультразвукового факоэмульсифи-катора сложно. Лучше использовать лазерный факоэмульсификатор. После витрэктомии хрусталик поднимается с помощью ПФОС в передние отделы СТ. Через одну склеротомию вводят световод лазера, а через вторую — ас-пирационную канюлю. Хрусталик удерживают в центре двумя этими инструментами, при этом под воздействием лазерной энергии идет разрушение хрусталика, а измельченные частицы удаляют из глаза через аспирационную канюлю.

В тех случаях, когда возникают трудности, связанные с подвижностью хрусталика, нужно вывести его в переднюю камеру. Для этого добавляют ПФОС так, чтобы вплывающий хрусталик показался в зоне зрачка. Используя аспирационную канюлю и канюлю для введения ПФОС, хрусталик через зрачок выводят в переднюю камеру. Хрусталик, поддерживаемый ПФОС со стороны СТ, не может выйти из передней камеры независимо от ширины зрачка. Теперь он может быть удален методом лазерной факоэмульсификации [117, 139].

Если применение этого метода невозможно, то хрусталик удаляют через роговичный