- •Предисловие

- •Оглавление

- •Хориоидея

- •Носовыедлинные

- •Сетчатка

- •Стекловидное тело

- •Особенности глазного статуса и методов обследования

- •18 Предоперационное обследование больных

- •Ретинальная острота зрения. При

- •Ультразвуковое исследование (узи),

- •Локализация инородного тела. При

- •20 Предоперационное обследование больных

- •Предоперационная оценка состояния стекловидного тела и сетчатки

- •Помутнения стекловидного тела мо

- •22 Предоперационное обследование больных

- •Оборудование и инструменты

- •28 Оборудование и инструменты

- •30 Оборудование и инструменты

- •32 Оборудование и инструменты

- •Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах снг — Carl Zeiss

- •36 Эписклералъное пломбирование

- •Секторальное пломбирование

- •38 Эписклеральное пломбирование

- •Круговое пломбирование

- •40 Эписклералъное пломбирование

- •42 Эписклералъное пломбирование

- •Интрасклеральное пломбирование

- •46 Интрасклералъное пломбирование

- •50 Осложнения при пломбировании склеры

- •Послеоперационные осложнения

- •52 Осложнения при пломбировании склеры

- •54 Осложнения при пломбировании склеры

- •Пневморетинопексия

- •58 Пневморетинопексия

- •Гемофтальм и помутнение стекловидного тела

- •Эндоиллюминатор

- •Инфузионная канюля

- •Активный инструмент

- •64 Гемофталъм и помутнение стекловидного тела

- •66 Гемофталъм и помутнение стекловидного тела

- •Диабетическая ретинопатия

- •Хирургические методы лечения диабетической ретинопатии

- •70 Диабетическая ретинопатия

- •72 Диабетическая ретинопатия

- •74 Диабетическая ретинопатия

- •Пролиферативная витреоретинопатия

- •78 Пролиферативная витреоретинопатия

- •80 Пролиферативная витреоретинопатия

- •82 Пролиферативная витреоретинопатия

- •84 Пролиферативная витреоретинопатия

- •86 Пропиферативная витреоретинопатия

- •88 Пролиферативная витреоретинопатия

- •Эпимакулярная мембрана

- •Гигантский разрыв

- •92 Гигантский разрыв

- •94 Гигантский разрыв

- •96 Гигантский разрыв

- •Центральный разрыв

- •100 Центральный разрыв

- •Ретинопатия недоношенных

- •104 Ретинопатия недоношенных

- •106 Ретинопатия недоношенных

- •108 Ретинопатия недоношенных

- •112 Проникающее и сквозное ранение глазного яблока

- •114 Проникающее и сквозное ранение глазного яблока

- •116 Проникающее и сквозное ранение глазного яблока

- •Сквозные ранения

- •120 Проникающее и сквозное ранение глазного яблока

- •122 Проникающее и сквозное ранение глазного яблока

- •Бельмо и отслойка сетчатки

- •126 Бельмо и отслойка сетчатки

- •128 Бельмо и отслойка сетчатки

- •Эндофтальмит

- •132 Эндофталъмит

- •Дислокация хрусталика

- •136 Дислокация хрусталика

- •Дислокация интраокулярной линзы

- •138 Дислокация хрусталика

- •140 Дислокация хрусталика

- •Транслимбальная ленсэктомия

- •Трансцилиарная ленсэктомия

- •144 Вмешательства на переднем сегменте

- •Витреальные вмешательства на переднем отрезке глаза

- •146 Вмешательства на переднем сегменте

- •148 Вмешательства на переднем сегменте

- •1J50 Вмешательства на переднем сегменте

- •Транслокация макулы

- •Инфузия капсулорексис

- •1J54 Транслокация макулы

- •Осложнения

- •Кровотечение

- •Рецидивирующий гемофтальм

- •Воспаление

- •Изменение радужки

- •Глаукома

- •162 Осложнения

- •Катаракта

- •Осложнения со стороны сетчатки

- •Список литературы

- •С заявками на обучение обращаться

50 Осложнения при пломбировании склеры

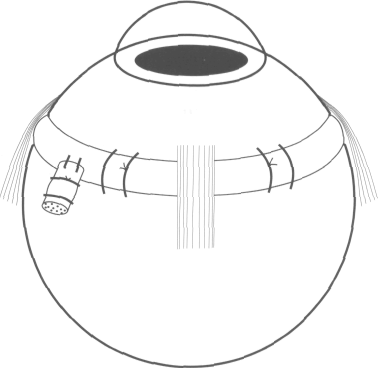

Рис. 6.6. Дополнительное радиальное пломбирование при наличии складок сетчатки

Рис. 6.4. Аспирация СРЖ в ходе эписклералъного пломбирования под офтальмоскопическим контролем

Рис. 6.5. Складка сетчатки, связанная с разрывом

ют складки, связанные с разрывом сетчатой оболочки (рис. 6.5).

Причинами, которые приводят к появлению складок сетчатки, могут быть: гипотония глазного яблока, чрезмерное вдавление пломбы и слишком быстрая и активная эвакуация

СРЖ [16,153]. Для ликвидации складок бывает достаточно повысить ВГД путем введения в СТ через плоскую часть цилиарного тела физиологического раствора. Иногда требуется ослабление швов и уменьшение высоты вала вда-вления. Если эти меры не привели к успеху, необходимо провести крио- или диатермоко-агуляцию в зоне складки и положить дополнительную радиальную пломбу (рис. 6.6).

В тех случаях, когда не удается обнаружить разрыв сетчатки ни перед операцией, ни в ходе ее, необходимо провести пломбирование в тех квадрантах, где имеется отслойка сетчатки, с соответствующей коагуляцией всей этой зоны. Когда имеется тотальная или субтотальная отслойка сетчатой оболочки, а разрыв ее обнаружить невозможно, проводится круговая коагуляция и круговое вдавление склеры [192].

При выпускании СРЖ, при перфорации склеры в ходе ее расслаивания или наложения матрасных швов возможно кровотечение из сосудов хориоидеи и сетчатки. Кровоизлияние может произойти под сосудистую оболочку, под сетчатку и в СТ. Кровотечение становится более интенсивным при гипотонии глазного яблока и обычно прекращается при восстановлении тонуса глаза. Поэтому необходимо избегать значительной и длительной гипотонии. Истечение СРЖ должно быть медленным. Сразу после дренажа нужно проводить затягивание швов, подтягивание пломбы, натяжение цир-

Осложнения при пломбировании склеры

кляжной ленты, с тем чтобы не было резкой гипотонии. Если же в конце операции при офтальмоскопическом контроле обнаруживается кровоизлияние, нужно провести внутривенное введение гемостатических препаратов (дицинон и др.).

В конце операции также необходим контроль за состоянием офтальмотонуса. Повышение ВГД больше нормы может быть вызвано чрезмерным вдавлением пломбы, слишком сильным затягиванием циркляжной ленты, недостаточным дренажом СРЖ. Ги-пертензия может вызвать окклюзию сосудов сетчатки и зрительного нерва и потерю зрения. Поэтому ВГД в конце операции должно быть либо нормальным, либо слегка пониженным. Для нормализации ВГД следует выпустить СРЖ. Если и после полной эвакуации СРЖ ги-пертензия сохраняется, можно через лимбаль-ный парацентез частично выпустить влагу из передней камеры (рис. 4.15). Возможно также ослабление натяжения пломбы или швов.

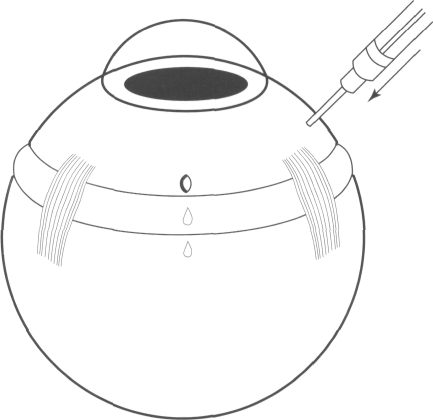

Рис. 6.7. Выпускание субхориоидалъной жидкости и введение в СТраствора BSS- плюс

Послеоперационные осложнения

Отслойка сосудистой оболочки (ОСО) — нередкое осложнение, возникающее после операций пломбирования склеры. Чаще всего это транссудативные отслойки, но могут быть и геморрагические. Часто небольшие ОСО, расположенные по ходу пломбы или перифе-ричнее ее, в области зубчатой линии, не обнаруживаются. В более выраженных случаях хориоидальная отслойка видна во время офтальмоскопии в виде темно-коричневого неподвижного пузыря, несколько более широкого со стороны зубчатой линии. Пузырь может быть один или их может быть несколько, количество и конфигурация определяются количеством и локализацией вортикозных вен. В месте выхода вортикозных вен хориоидея прочно связана со склерой и не отслаивается. В тяжелых случаях пузыри, прогрессируя, могут соприкасаться друг с другом, закрывая ма-кулярную область и ДЗН.

В большинстве случаев ОСО бывают относительно небольшими и рассасываются самопроизвольно, не требуя лечения. Однако, если имеется тенденция к увеличению, когда ОСО

подходит к макулярной зоне или два соседних пузыря, увеличиваясь, начинают касаться друг друга — «целующиеся» пузыри, — требуется оперативное вмешательство. Операция заключается в выпускании субхориоидальной жидкости с одномоментным введением раствора BSS-плюс в полость СТ.

В зоне наибольшей ОСО, в 10,0-12,0 мм от лимба, если позволяет положение пломбы, делают радиальный склеротомический разрез длиной 3,0 мм. В плоской части цилиарного тела тонкой иглой производят пункцию и через иглу в СТ вводят физиологический раствор (рис. 6.7). Края склеротомического разреза раздвигают шпателем для облегчения эвакуации субхориоидальной жидкости. При этом нельзя допускать значительных колебаний офтальмотонуса. Даже непродолжительная гипотония может быть причиной рецидива ОСО или хо-риоидального кровотечения. Гипертензия тоже опасна, так как может привести к ущемлению хориоидеи в разрезе, ее разрыву и кровотечению. Операция заканчивается после того, как наступило полное прилегание хориоидеи, определяемое офтальмоскопически. Если через переднюю склеротомию удалить всю суб-хориоидальную жидкость не удается, можно провести дополнительную склеротомию позади пломбы [192].