- •6.5. Расчет комплексных функций цепи с помощью матриц ее контурных сопротивлений и узловых проводимостей

- •7.2. Комплексные входные и передаточные функции; частотные характеристики

- •7.3. Полоса пропускания, понятие об избирательности, коэффициент прямоугольности

- •7.4. Особенности применения последовательных колебательных контуров

- •8. Параллельный колебательный контур

- •8.1. Условие резонанса и резонансная частота

- •8.2. Комплексные входные и передаточные функции; частотные характеристики

- •8.3. Полоса пропускания и коэффициент прямоугольности

- •8.4. Сложные параллельные колебательные контуры

- •8.5. Особенности применения параллельных колебательных контуров

- •9.2. Эквивалентные схемы и комплексные функции системы двух связанных контуров

- •9.З. Резонансы в системе связанных контуров. Частные и сложные резонансы

- •9.4. Частотные характеристики системы связанных колебательных контуров

- •9.5. Полоса пропускания и коэффициент прямоугольности

- •Понятие о многосвязанных колебательных контурах

- •Применение связанных

- •Колебательных контуров

- •10. Основы теории четырехполюсников

- •10.1. Основные понятия и определения

- •10.2. Уравнения, параметры и схемы замещения четырехполюсника

- •10.3. Комплексные входные и передаточные функции четырехполюсника

- •10.4. Характеристические параметры четырехполюсника

- •10.5. Параметры рассеяния четырехполюсника

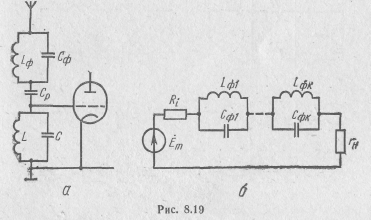

8.5. Особенности применения параллельных колебательных контуров

Основным назначением параллельных колебательных контуров является обеспечение частотной избирательности. В радиотехнических устройствах они применяются для выделения колебаний, занимающих определенную частоту или полосу частот. Примерами могут служить различные избирательные усилители на электронных лампах и транзисторах, входные каскады радиоприемников, смесителей частоты, автогенераторы гармонических колебаний и др.

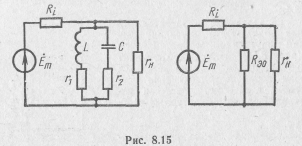

Чаще параллельный колебательный контур включается параллельно нагрузке и источнику (рис. 8.15). При этом выходное напряжение снимается с контура, а его частотно-избирательные свойства описываются резонансными характеристиками по напряжению. Нагрузка и внутреннее сопротивление источника в такой схеме шунтируют колебательный контур, снижая его эквивалентную добротность и расширяя полосу пропускания. Учет влияния сопротивления нагрузки rн на контур аналогичен учету сопротивления Rш в схеме (см. рис. 8.11). Чтобы снизить шунтирующее Действие нагрузки и источника в такой схеме, необходимо, чтобы

значения их сопротивлений были достаточно высокими. Этому удовлетворяют, например, схемы на электронных лампах. Однако в транзисторных схемах, характеризующихся, как правило, низ-

к ими

внутренними сопротивлениями, эффективное

использование простого параллельного

контура из-за сильного шунтирования

практически невозможно. В этих случаях

используются сложные

ими

внутренними сопротивлениями, эффективное

использование простого параллельного

контура из-за сильного шунтирования

практически невозможно. В этих случаях

используются сложные

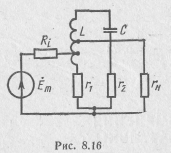

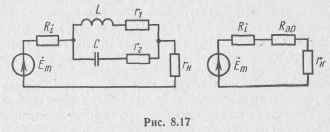

параллельные контуры (рис. 8.16). Соответствующий выбор коэффициентов включения позволяет значительно снизить эквивалентное сопротивление сложного параллельного колебательного контура относительно точек подключения и избежать его шунтирования. Параллельный контур используется и в схеме с последовательным включением нагрузки и источника сигнала (рис. 8.17). При этом выходной сигнал пропорционален току, потребляемому контуром, а частотно-избирательные свойства схемы описываются резонансными характеристиками по току. Использование параллельного колебательного контура между источником и нагрузкой

эффективно, если внутреннее сопротивление источника и включенной последовательно с ним нагрузки мало. Эквивалентная добротность контура в таких схемах невелика.

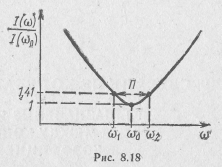

Основой для определения полосы пропускания в схеме с последовательным включением контура являются резонансные кри-

вые

по току (рис. 8.18). Полоса пропускания

параллельного контура по току

рассчитывается как интервал частот

вблизи резонанса, на границах которого

ток, потребляемый контуром, увеличивается

в

![]() раза от своего минимального значения

при резонансе.

раза от своего минимального значения

при резонансе.

П римером

последовательного включения

параллельного колебательного контура

является фильтр-пробка на входе

радиоприемника (рис. 8.19,а). Контур в этой

схеме задерживает сигналы с частотами

в пределах полосы пропускания по току,

так как в этом интервале частот его

эквивалентное сопротивление наибольшее.

Для подавления нескольких сигналов на

разных частотах последовательно

включаются соответственно несколько

параллельных контуров (рис. 8.19, б),

настроенных на подавляемые частоты,

римером

последовательного включения

параллельного колебательного контура

является фильтр-пробка на входе

радиоприемника (рис. 8.19,а). Контур в этой

схеме задерживает сигналы с частотами

в пределах полосы пропускания по току,

так как в этом интервале частот его

эквивалентное сопротивление наибольшее.

Для подавления нескольких сигналов на

разных частотах последовательно

включаются соответственно несколько

параллельных контуров (рис. 8.19, б),

настроенных на подавляемые частоты,

Если при параллельном включении параллельный контур служит для выделения сигналов, то при последовательном включении, наоборот, для их подавления. Параллельный колебательный контур, как и последовательный, широко используется также в электрических фильтрах различного назначения.

9. СВЯЗАННЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ

9.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ СВЯЗИ

МЕЖДУ КОНТУРАМИ.

КОЭФФИЦИЕНТ СВЯЗИ

Частотно-избирательные свойства одиночных колебательных контуров невысоки (Kп=0,1). Более высокая избирательность

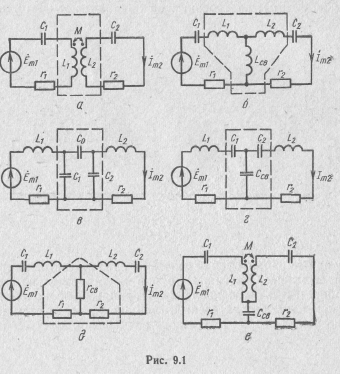

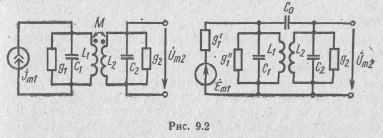

достигается в системе связанных колебательных контуров. Простейшей является система из двух связанных контуров (рис. 9.1 и 9.2), анализом которой и ограничимся ниже. Колебательные

контуры являются связанными, если процессы, протекающие в них, влияют один на другой.

Контур, к которому подключают источник сигнала, называется первичным, а контур, с которого снимается выходной сигнал,— вторичным. По отношению к колебательному контуру источник

может быть включен последовательно или параллельно. В зависимости от этого различают схемы последовательного (см. рис. 9.1) и параллельного (см. рис. 9.2) питания. В первом случае источник сигнала удобно представлять источником э.д.с., а во втором — источником тока.

Наиболее распространенным видом связи является индуктивная связь, осуществляемая путем взаимоиндукции (рис. 9.1,а). К числу других видов связи относятся кондуктивная (рис. 9.1,6), емкостная (рис. 9.1,в, г), резистивная (рис. 9.1,д), комбинированная (рис. 9.1, в).

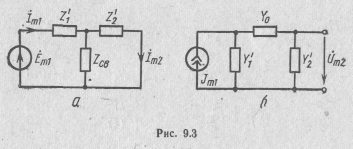

Любую

систему связанных контуров можно

представить Т- или П-образной эквивалентной

обобщенной схемой (рис. 9.3). Эти схемы

дуальны и могут быть взаимно преобразованы

одна в другую. В Т-схеме (рис. 9.3,а)

сопротивления

![]() и

и

![]() представляют

комплексные сопротивления первого и

второго контура без учета сопротивления

ZCB

ветви, общей для обоих контуров. В П-схеме

(рис. 9.3, б) проводимости

представляют

комплексные сопротивления первого и

второго контура без учета сопротивления

ZCB

ветви, общей для обоих контуров. В П-схеме

(рис. 9.3, б) проводимости

![]() и

и

![]() представляют

комплексные проводимости первого и

второго контура без учета проводимости

Y0

ветви, связывающей оба контура.

представляют

комплексные проводимости первого и

второго контура без учета проводимости

Y0

ветви, связывающей оба контура.

Связь

между контурами характеризуют

сопротивлением связи ZCB.

Сопротивлением

связи называется сопротивление, общее

для обоих контуров. Эта величина легко

находится из Т-образной эквивалентной

схемы. Для расчета сопротивления связи

в П-схемах их нужно предварительно

преобразовать в, эквивалентную T-схему.

Однако при достаточно слабой связи для

таких схем можно считать

![]() .

.

Более удобным и универсальным параметром количественной оценки любого вида связи между контурами является коэффициент связи. Для его определения выделяют участок схемы, образованный элементом связи и элементами связанных контуров, одноименными с элементом связи, например, как показано пунктиром на рис. 9.1. Такой участок имеет четыре внешних зажима и называется четырехполюсником связи. Коэффициентом связи называется среднее геометрическое значение модулей передаточных функций по напряжению четырехполюсника связи в прямом и обратном направлениях:

![]() .

(9.1)

.

(9.1)

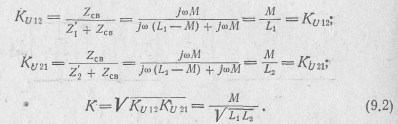

Для индуктивной связи с помощью схем рис. 9.1, а, 9.3, а получаем:

В общем случае при реактивном сопротивлении связи для коэффициента связи можно записать

![]() (9.3)

(9.3)

где х1 и х2 — реактивные сопротивления элементов первого и второго контуров, одноименных с элементами связи.

Коэффициент

связи не может быть больше единицы. Его

значения находятся в пределах

![]() .

Так как в радиотехнике наибольший

интерес представляют режимы контура

вблизи резонанса, когда индуктивное

и емкостное сопротивления его элементов

.

Так как в радиотехнике наибольший

интерес представляют режимы контура

вблизи резонанса, когда индуктивное

и емкостное сопротивления его элементов

![]() ,

выражение

(9.3) можно переписать:

,

выражение

(9.3) можно переписать:

![]() .

(9.4)

.

(9.4)

Па

практике пользуются следующей условной

оценкой связи между контурами: очень

слабая связь (![]() ),

слабая связь (

),

слабая связь (![]() ),

сильная связь (

),

сильная связь (![]() ),

очень сильная связь (

),

очень сильная связь (![]() ).

).

Системы связанных колебательных контуров чаще работают при слабой связи. Связь между контурами обычно осуществляют через реактивность. Резистивная связь используется, когда требуется, чтобы сопротивление связи не зависело от частоты.

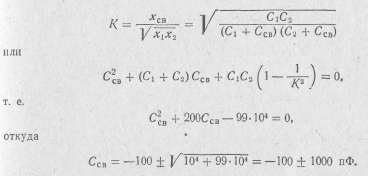

Пример 9.1.

Определить емкость конденсатора связи в схеме с внутренней емкостной связью (пи. рис. 9.1,г), если С1 = С2=100 пФ, а коэффициент связи равен 0,1. Решение. Из формулы (9.3) следует:

Так как физический смысл имеют лишь положительные значения емкости Ссв, то Ссв =900 пФ.