- •6.5. Расчет комплексных функций цепи с помощью матриц ее контурных сопротивлений и узловых проводимостей

- •7.2. Комплексные входные и передаточные функции; частотные характеристики

- •7.3. Полоса пропускания, понятие об избирательности, коэффициент прямоугольности

- •7.4. Особенности применения последовательных колебательных контуров

- •8. Параллельный колебательный контур

- •8.1. Условие резонанса и резонансная частота

- •8.2. Комплексные входные и передаточные функции; частотные характеристики

- •8.3. Полоса пропускания и коэффициент прямоугольности

- •8.4. Сложные параллельные колебательные контуры

- •8.5. Особенности применения параллельных колебательных контуров

- •9.2. Эквивалентные схемы и комплексные функции системы двух связанных контуров

- •9.З. Резонансы в системе связанных контуров. Частные и сложные резонансы

- •9.4. Частотные характеристики системы связанных колебательных контуров

- •9.5. Полоса пропускания и коэффициент прямоугольности

- •Понятие о многосвязанных колебательных контурах

- •Применение связанных

- •Колебательных контуров

- •10. Основы теории четырехполюсников

- •10.1. Основные понятия и определения

- •10.2. Уравнения, параметры и схемы замещения четырехполюсника

- •10.3. Комплексные входные и передаточные функции четырехполюсника

- •10.4. Характеристические параметры четырехполюсника

- •10.5. Параметры рассеяния четырехполюсника

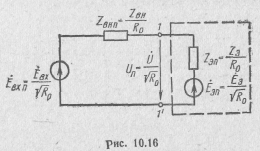

10.5. Параметры рассеяния четырехполюсника

Общепринятые параметры четырехполюсника в целом ряде случаев являются неудобными. Многие схемы не могут быть описаны с их помощью. С другой стороны, на частотах выше 100—200 МГц осуществление холостого хода и короткого замыкания при измерениях параметров четырехполюсника вызывает серьезные трудности. Этих недостатков лишен волновой подход к описанию четырехполюсников. Сейчас он приобретает особый интерес для анализа транзисторных схем на сверхвысоких частотах (СВЧ). В его основе лежат соотношения так называемых падающих и отраженных волн напряжений, токов или мощностей.

По аналогии с явлением отражения электромагнитных волн от поверхностей раздела сред параметры, описывающие отражение и поглощение потоков мощности на зажимах многополюсника, называют волновыми параметрами или параметрами рассеяния. Их удается измерить до частот порядка 12 ГГц.

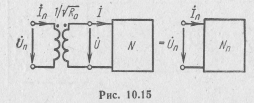

С

параметрами рассеяния связаны две

важные операции: нормирование величин

и определение переменных рассеяния.

Нормирование напряжений и токов,

действующих, например, на зажимах

двухполюсника, соответствует включению

идеального нормирующего трансформатора

с коэффициентом трансформации

![]()

как это показано на рис. 10.15. Оно осуществляется следующим способом:

где R0 — базисное сопротивление или сопротивление нормирования. Значение этого сопротивления может быть выбрано произвольным, однако обычно выбирается с учетом параметров внешней цепи, например равным внутреннему сопротивлению источника или волновому сопротивлению соединительного волновода, что упрощает расчеты.

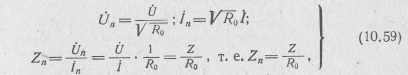

Переменные рассеяния представляют линейные комбинации нормированных напряжений и токов и определяются как их полусумма и полуразность:

Эти величины называют соответственно падающей и отраженной волнами нормированного напряжения. Следует заметить, что квадрат их модуля имеет размерность мощности.

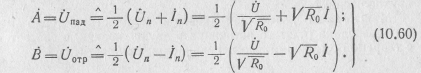

Складывая и вычитая переменные рассеяния, можно выразить напряжение и ток, действующие в цепи:

Падающую

волну

![]() на входе произвольного двухполюсника

можно всегда выразить через параметры

источника з. д. с. Евх

с

внутренним активным сопротивлением

zbh=R0.

считая

его подключенным к зажимам двухполюсника.

Представляя двухполюс-

на входе произвольного двухполюсника

можно всегда выразить через параметры

источника з. д. с. Евх

с

внутренним активным сопротивлением

zbh=R0.

считая

его подключенным к зажимам двухполюсника.

Представляя двухполюс-

ник эквивалентным генератором с внутренним сопротивлением Zэ э.д. с. Еэ (рис. 10.16), получаем

![]()

Отсюда находим

![]()

Если

выбрать

![]() т. е.

т. е.

![]() ,

то

,

то

![]() (10.62)

(10.62)

Таким образом, если к двухполюснику подключить источник с внутренним сопротивлением ZBH=R0, то падающая волна , на его зажимах будет равна половине нормированной э.д.с, источника и совершенно не будет зависеть от параметров двухполюсника.

Максимально возможная активная мощность, которая может быть передана от этого источника в двухполюсник, в соответствии с теоремой о максимально передаваемой мощности

![]()

т. е. равна квадрату модуля падающей волны.

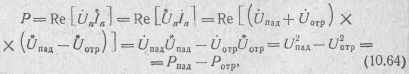

Мощность, рассеиваемую в пассивной цепи, можно выразить через переменные рассеяния:

так как

![]() .

.

Рассеиваемая в цепи мощность выражается разностью двух составляющих: падающей и отраженной мощности. Когда Ротр=0, отражение отсутствует и цепь потребляет всю максимально возможную мощность Р = Рпад = U2пад.

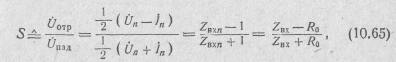

Для описания двухполюсника достаточно одного параметра. Отношение отраженной волны нормированного напряжения на зажимах двухполюсника к падающей волне называется его коэффициентом рассеяния или отражения:

где

![]() -нормированное

входное или внутреннее

сопротивление

двухполюсника.

-нормированное

входное или внутреннее

сопротивление

двухполюсника.

Коэффициент отражения двухполюсника является мерой отклонения значения его входного сопротивления от оптимального, которое определяется условием передачи максимума мощности от источника с внутренним активным сопротивлением R0 в данный двухполюсник.

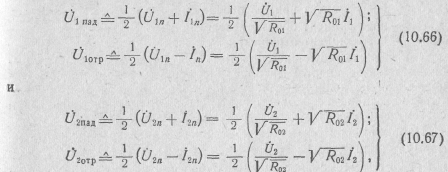

Для

четырехполюсника

характерно

наличие

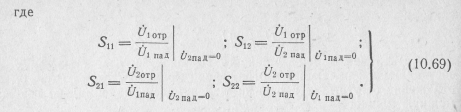

двух систем переменных рассеяния:

![]() и

и

![]() на

первичной стороне и

на

первичной стороне и

![]() ,

и

,

и

![]() на

вторичной (рис. 10.17):

на

вторичной (рис. 10.17):

где R01, R02— сопротивления нормирования.

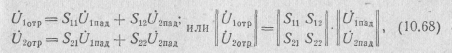

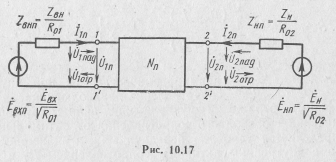

Если в качестве независимых переменных выбрать падающие волны, а в качестве зависимых — отраженные, то для четырехполюсника можно записать систему волновых уравнений:

Здесь

![]() —

матрица рассеяния четырехполюсника,

элементы которой являются его параметрами

рассеяния,

—

матрица рассеяния четырехполюсника,

элементы которой являются его параметрами

рассеяния,

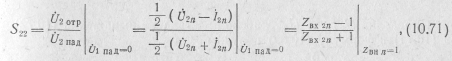

Физический смысл S-параметров ясен из формул (10.69), Исходя из него, параметры получили названия:

S11 — коэффициент отражения на входе;

S21 — коэффициент прямой передачи;

S12 — коэффициент обратной передачи;

S22 — коэффициент отражения на выходе.

Так как нормирующие сопротивления R01 и R02 могут быть выбраны произвольно, то матрица рассеяния для данного четырехполюсника не является единственной. Поэтому для описания четырехполюсника необходимо знать его матрицу рассеяния ||S|| и систему выбранных базисных величин R01 и R02.

Параметры

рассеяния четырехполюсника легко

определить из формул (l·0.69).

Для этого уясним смысл условий

![]() и

и

![]() .

Рассматривая четырехполюсник на рис.

10.17 относительно зажимов 1—1´ как

двухполюсник, с помощью выражения

(10.62) устанавливаем, что равенству

соответствует

условие согласования на входе ZBHn=l

при

.

Рассматривая четырехполюсник на рис.

10.17 относительно зажимов 1—1´ как

двухполюсник, с помощью выражения

(10.62) устанавливаем, что равенству

соответствует

условие согласования на входе ZBHn=l

при

![]() .

Отмечая, что на вторичной стороне

падающая волна

по отношению к двухполюснику, которым

является нагрузка, представляет

отраженную волну, аналогично установим,

что равенству

соответствует

условие согласования на выходе

.

Отмечая, что на вторичной стороне

падающая волна

по отношению к двухполюснику, которым

является нагрузка, представляет

отраженную волну, аналогично установим,

что равенству

соответствует

условие согласования на выходе

![]() при

при

![]() .

.

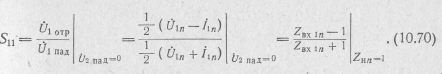

Коэффициенты отражения четырехполюсника находим, используя формулы (10.66) и (10.67):

Здесь

![]() — входное сопротивление нормированного

четырехполюсника, нагруженного на

единичное сопротивление, т. е. в режиме

согласования на выходе.

— входное сопротивление нормированного

четырехполюсника, нагруженного на

единичное сопротивление, т. е. в режиме

согласования на выходе.

Нормирование

четырехполюсника осуществляется

включением с обеих его сторон нормирующих

трансформаторов с коэффициентами

трансформации

![]() и

и

![]() если

их внешние

обмотки

считать первичными.

если

их внешние

обмотки

считать первичными.

Аналогично

где![]() -

выходное сопротивление нормированного

четырехполюсника, нагруженного со

стороны 1—1'

на

единичное сопротивление, т.

е.

в режиме согласования на входе.

-

выходное сопротивление нормированного

четырехполюсника, нагруженного со

стороны 1—1'

на

единичное сопротивление, т.

е.

в режиме согласования на входе.

Коэффициент отражения Sjj на j-й стороне четырехполюсника— это мера отклонения ее режима от оптимального, который определяется условием потребления максимума мощности от источника с внутренним сопротивлением, равным ее базисному сопротивлению R0j, если на противоположной i-й стороне четырехполюсник нагружен на соответствующее ей базисное сопротивление R0i.

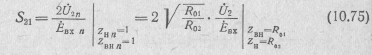

Коэффициенты

передачи

четырехполюсника

находим с помощью выражения (10.69). Для

этого в схеме рис. 10.17 сначала примем

и

,

что

соответствует условию согласования на

выходе

.

В этом случае в соответствии с равенством

![]() получим

получим

![]() .

(10.72)

.

(10.72)

Формула (10.69) для S21 не содержит . Поэтому коэффициент S21. может быть найден при произвольном значении .

В рассматриваемом случае, учитывая (10.61) и (10.70), находим

откуда

![]()

Удобно

выбрать

![]() ,

что в нашей схеме возможно при

,

что в нашей схеме возможно при

![]() ,

чему соответствует

,

чему соответствует

![]() .

.

Для

определения коэффициента S21

падающую

волну

выбирают

такой, какой она была бы в режиме

согласования на входе (![]() ).

т. е. в соответствии с равенством (10.62):

).

т. е. в соответствии с равенством (10.62):

![]()

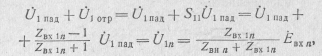

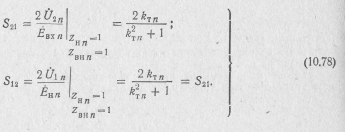

Определив Ù2oTp и ^пад,после подстановки выражений (10.72) и (10.74) в формулу (10.69) получим

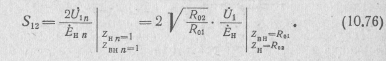

Совершенно

аналогично при

=0,

чему

соответствует

и

![]() ,

находят

коэффициент обратной передачи:

,

находят

коэффициент обратной передачи:

Сравнивая

полученные выражения для волновых

коэффициентов передачи S21

и S12

с формулой (10.34), можно установить, что

каждый из них равен удвоенному

нормированному рабочему коэффициенту

передачи четырехполюсника по напряжению

в прямом или обратном направлении

при условии

![]() и

и

![]() .

.

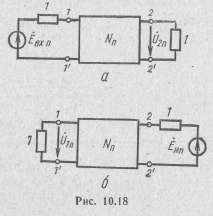

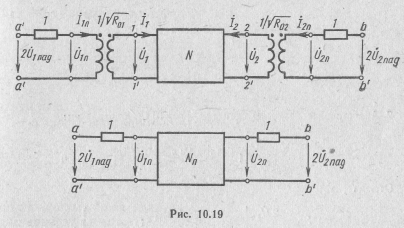

В общем случае волновой коэффициент передачи Sji четырехполюсника N — это удвоенная передаточная функция по напряжению нормированного четырехполюсника Nn, дополненного единичным активным сопротивлением с одной стороны и нагруженного таким же сопротивлением с другой стороны (рис. 10.18), т. е. в режиме согласования на входе и выходе.

Нормированный четырехполюсник становится дополненным, если подключить последовательно каждому из его входов единич-

ное активное сопротивление (рис. 10.19). Параметры рассеяния представляют, по сути, параметры короткого замыкания нормированного и дополненного четырехполюсника. Но характеризуют

они данный четырехполюсник без предварительного нормирования и дополнения.

Пример 10.7.

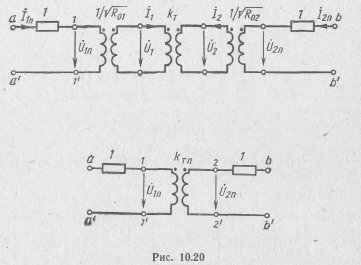

Найти матрицу рассеяния идеального трансформатора. Решение.

1. Поочередно замыкая зажимы нормированного и дополненного идеального трансформатора (рис. 10.20), находим:

![]()

![]()

где

![]() —

нормированный

коэффициент

трансформации.

—

нормированный

коэффициент

трансформации.

2. Аналогично с помощью схем (см. рис. 10.18) определяем:

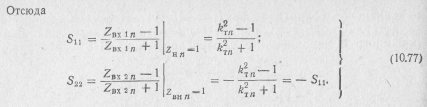

Отсюда

Все S-параметры безразмерны. Для взаимных четырехполюсников выполняется равенство S21=S12 указывающее на равенство условий передачи в обоих направлениях, т. е. взаимный четырехполюсник является обратимым,