- •6.5. Расчет комплексных функций цепи с помощью матриц ее контурных сопротивлений и узловых проводимостей

- •7.2. Комплексные входные и передаточные функции; частотные характеристики

- •7.3. Полоса пропускания, понятие об избирательности, коэффициент прямоугольности

- •7.4. Особенности применения последовательных колебательных контуров

- •8. Параллельный колебательный контур

- •8.1. Условие резонанса и резонансная частота

- •8.2. Комплексные входные и передаточные функции; частотные характеристики

- •8.3. Полоса пропускания и коэффициент прямоугольности

- •8.4. Сложные параллельные колебательные контуры

- •8.5. Особенности применения параллельных колебательных контуров

- •9.2. Эквивалентные схемы и комплексные функции системы двух связанных контуров

- •9.З. Резонансы в системе связанных контуров. Частные и сложные резонансы

- •9.4. Частотные характеристики системы связанных колебательных контуров

- •9.5. Полоса пропускания и коэффициент прямоугольности

- •Понятие о многосвязанных колебательных контурах

- •Применение связанных

- •Колебательных контуров

- •10. Основы теории четырехполюсников

- •10.1. Основные понятия и определения

- •10.2. Уравнения, параметры и схемы замещения четырехполюсника

- •10.3. Комплексные входные и передаточные функции четырехполюсника

- •10.4. Характеристические параметры четырехполюсника

- •10.5. Параметры рассеяния четырехполюсника

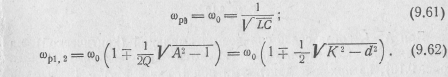

9.4. Частотные характеристики системы связанных колебательных контуров

Обычно

при изучении частотно-избирательных

свойств системы связанных колебательных

контуров, когда вторичный ток

![]() является

выходной и э. д. с.

является

выходной и э. д. с.

![]() —

входной величиной (см. рис. 9.1, а), используют

Т-образную схему замещения (см. рис. 9.3,

а), а свойства системы характеризуют

передаточной проводимостью

—

входной величиной (см. рис. 9.1, а), используют

Т-образную схему замещения (см. рис. 9.3,

а), а свойства системы характеризуют

передаточной проводимостью

![]() .

Если

же выходной величиной служит напряжение

.

Если

же выходной величиной служит напряжение

![]() на

вторичном контуре, а входной — ток

источника

на

вторичном контуре, а входной — ток

источника

![]() (см.

рис. 9.2), то пользуются П-образной схемой

замещения (см. рис. 9.3,6), а систему

характеризуют передаточным сопротивлением

(см.

рис. 9.2), то пользуются П-образной схемой

замещения (см. рис. 9.3,6), а систему

характеризуют передаточным сопротивлением

![]() .

.

Передаточную проводимость обобщенной Т-схемы находим из выражения (9.22), учитывая формулы (9.6), (9.7), (9.11), (9.36) и (9.43):

![]() (9.47)

(9.47)

При

полном резонансе (![]() )

она имеет значение

)

она имеет значение

![]() (9.48)

(9.48)

Нормируя по этой величине передаточную проводимость системы, получаем

![]()

Модуль этой функции представляет нормированную обобщенную АЧХ системы связанных контуров, совпадающую с ее нормированной резонансной характеристикой:

![]()

В случае идентичных контуров |1 = ^2 = | и

![]()

Передаточное сопротивление обобщенной П-схемы находим из формулы (9.23):

При

основном резонансе, когда

![]() ,

функция (9.52) имеет максимум, если

,

функция (9.52) имеет максимум, если

![]() ,

т.

е. при

,

т.

е. при

![]() .

(9.53)

.

(9.53)

Подставляя

выражение (9.53) в формулу (9.52), при

![]() ,

получаем значение передаточного

сопротивления при резонансе

,

получаем значение передаточного

сопротивления при резонансе

![]() (9.54)

(9.54)

Нормируя по этой' величине передаточное сопротивление системы, находим

![]() ,

(9.55)

,

(9.55)

где

![]() (9.56)

(9.56)

фактор связи.

Модуль этой функции представляет нормированную обобщенную A4X (резонансную характеристику) системы и, как следует из формулы (9.50), совпадает с нормированной резонансной характеристикой Т-схеми:

![]()

Формулы

(9.49)

и (9.55)

являются наиболее общим выражением

частотных характеристик системы

связанных колебательных контуров.

С

их помощью характеристики системы

выражаются через обобщенные расстройки

![]() и

и

![]() ,

которые в свою очередь могут быть

определены как через частоту ω при

заданных первичных параметрах контуров,

так и через первичные параметры

контуров при заданной частоте ω.

Эти

формулы позволяют анализировать как

резонансные, так и настроечные кривые

системы независимо от того, состоит она

из одинаковых или из разных контуров,

настроенных одинаково или по-разному.

,

которые в свою очередь могут быть

определены как через частоту ω при

заданных первичных параметрах контуров,

так и через первичные параметры

контуров при заданной частоте ω.

Эти

формулы позволяют анализировать как

резонансные, так и настроечные кривые

системы независимо от того, состоит она

из одинаковых или из разных контуров,

настроенных одинаково или по-разному.

Нормированные

обобщенные АЧХ, определяемые формулами

(9.50) и (9.57), при каждом значении постоянной

Л представляют поверхность второго

порядка в системе координат

![]() или

или

![]() ,

,

![]() и

и

![]() .

Эти функции стремятся к нулю как при

.

Эти функции стремятся к нулю как при

![]() ,

так и при

,

так и при

![]() .

Плоскость с координатами

и

называется

плоскостью расстроек. При изменении

фактора связи А

обобщенные

АЧХ образуют над плоскостью расстроек

семейство поверхностей, характер которых

зависит от значения А.

.

Плоскость с координатами

и

называется

плоскостью расстроек. При изменении

фактора связи А

обобщенные

АЧХ образуют над плоскостью расстроек

семейство поверхностей, характер которых

зависит от значения А.

Для изучения этих поверхностей пользуются методом сечений. Его суть в том, что исследование поверхности производится путем изучения кривых, образованных при пересечении поверхности плоскостями, нормальными или параллельными плоскости расстроек.

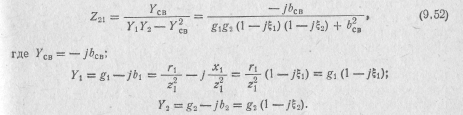

При

первом способе, рассекая поверхность

Im2n

= f(![]() ;

;![]() ;

A)

плоскостью, нормальной плоскости

расстроек, получаем каждый раз след

сечения, характер которого зависит от

положения секущей плоскости (рис.

9.7). Положение секущей плоскости полностью

определяется взаимосвязью расстроек

и

,

τ. е.

зависит

от соотношения параметров контуров.

;

A)

плоскостью, нормальной плоскости

расстроек, получаем каждый раз след

сечения, характер которого зависит от

положения секущей плоскости (рис.

9.7). Положение секущей плоскости полностью

определяется взаимосвязью расстроек

и

,

τ. е.

зависит

от соотношения параметров контуров.

При заданной частоте сигнала ω изменения \\ и ..2 определяются изменением параметров контуров. Тогда, например, случай =var, = const (рис. 9.7, а) соответствует настройке на первый частный резонанс, а случай = const; = var (рис. 9.7, б) — настройке на второй частный резонанс. Следы сечений при этом являются настроечными кривыми.

При

неизменных параметрах колебательных

контуров изменения

и

определяются изменением частоты ω.

Тогда след сечения, получающийся,

например, в случае

![]() (рис.9.7,б), представляет резонансную

кривую системы идентичных связанных

контуров, а следы сечений в случаях

(рис.9.7,б), представляет резонансную

кривую системы идентичных связанных

контуров, а следы сечений в случаях

![]() ,

когда

= var,

=var

(рис. 9.7,г), — резонансные кривые системы

неидентичных контуров.

,

когда

= var,

=var

(рис. 9.7,г), — резонансные кривые системы

неидентичных контуров.

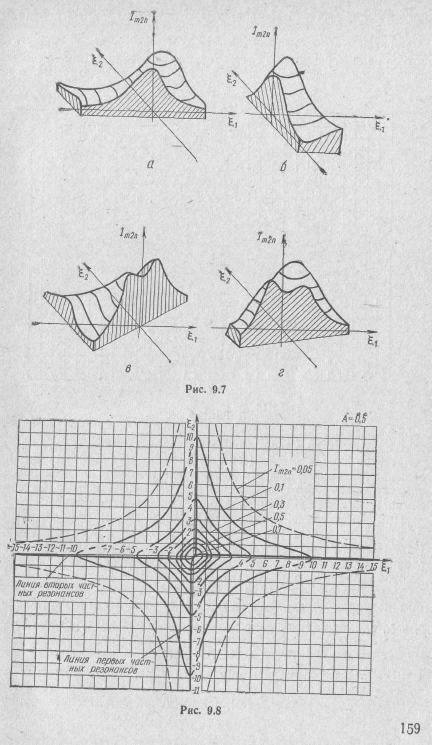

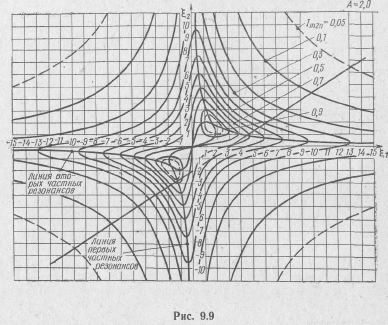

При втором способе исследования поверхности обобщенной АЧХ она рассекается на определенных уровнях, например при Im2n = 0,l; 0,2; ...; 0,9, плоскостями, параллельными плоскости расстроек. Фиксация получаемых следов сечений приводит к топографическим диаграммам (рис. 9.8, 9.9). Каждой поверхности с определенным значением А соответствует своя топографическая диаграмма. С помощью таких диаграмм можно построить резо-

нансные и настроечные кривые для данной системы связанных, контуров.

Участки топографической диаграммы, на которых линии равного уровня сгущаются, соответствуют более крутым участкам исследуемой поверхности, и наоборот. Точки на диаграмме, в ко-

торых достигается максимальное значение аппликаты 1т2n при перемещении вдоль оси ( = var; = const), соединены линией, называемой линией первого частного резонанса. Аналогичная линия, но соответствующая перемещению вдоль оси ( =const; =var), называется линией второго частного резонанса.

При любых изменениях расстройки и максимум вторичного тока соответствует точкам на линиях частных резонансов. Наибольшее значение этого максимума указывает точки сложного резонанса. Частоты, соответствующие точкам на этих линиях, являются резонансными частотами системы.

Резонансные

и настроечные характеристики системы

связанных контуров по своей форме и

виду зависят от соотношения

и

,

т. е. от соотношения параметров обоих

контуров

![]() и

и

![]() ,

,

![]() и

и

![]()

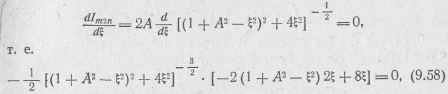

Для

простоты анализа обратимся к системе

идентичных контуров (Q1=

Q2

= Q;

ω1=ω2=ω0),

частотные характеристики которых

![]() описываются

выражением (9.51). Эта функция

описываются

выражением (9.51). Эта функция

при

каждом значении А

представляет

кривую в плоскости координат

![]() и

ξ.

Исследуем ее на экстремум:

и

ξ.

Исследуем ее на экстремум:

откуда

![]() .

.

Корни полученного уравнения представляют три значения обобщенной расстройки, соответствующие точкам экстремума:

![]() .

(9.59)

.

(9.59)

Этим

значениям соответствуют частоты, которые

можно выразить через

![]() и

и

![]() с помощью формулы (7.27):

с помощью формулы (7.27):

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() .

(9.60)

.

(9.60)

В результате получаем частоты экстремумов:

Частота

ωр0

соответствует

собственной резонансной частоте

контуров ω0.

Частоты ωр1,2

сдвинуты

в обе стороны от ω0

на величину

![]() называются частотами связи. С уменьшением

связи частоты связи сближаются, и

при А=1

совпадают

с частотой ω0.

Анализ полученных выражений показывает,

что число экстремумов на резонансной

кривой зависит от значения фактора

связи А.

называются частотами связи. С уменьшением

связи частоты связи сближаются, и

при А=1

совпадают

с частотой ω0.

Анализ полученных выражений показывает,

что число экстремумов на резонансной

кривой зависит от значения фактора

связи А.

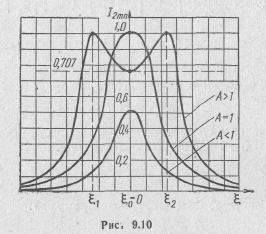

При

А<1, когда

связь между контурами слабее оптимальной,

имеется лишь один экстремум при

![]() ,

так как

и

—

в этом случае мнимые величины и не имеют

физического смысла. Этому экстремуму

соответствует резонанс в системе на

частоте

,

так как

и

—

в этом случае мнимые величины и не имеют

физического смысла. Этому экстремуму

соответствует резонанс в системе на

частоте

![]() .

Вторичный

ток в формуле (9.51) при резонансе не

достигает своего максимально возможного

значения (рис. 9.10), так как

.

Вторичный

ток в формуле (9.51) при резонансе не

достигает своего максимально возможного

значения (рис. 9.10), так как

![]() (9.63)

(9.63)

В случае A<1 в системе достигаются лишь частные резонансы.

При

А = 1, когда связь оптимальная, имеется

также лишь один экстремум при

![]() .

Ему соответствует резонанс на частоте

.

В отличие от предыдущего случая вторичный

ток

.

Ему соответствует резонанс на частоте

.

В отличие от предыдущего случая вторичный

ток

при оптимальной связи достигает своего максимально возможного значения:

![]()

В случае A = 1 в системе достигается полный резонанс. Связь с A = 1 называется также критической связью.

При

А>1, когда

связь сильнее оптимальной (критической),

на резонансных характеристиках имеются

три экстремума (см. рис. 9.10), из них два

максимума при

![]() и

один

и

один

минимум

или впадина при

=0.

Максимальным значениям вторичного

тока соответствуют две точки резонанса

на частотах связи

![]() .

Вторичный

ток в этих точках достигает своего

максимально возможного значения:

.

Вторичный

ток в этих точках достигает своего

максимально возможного значения:

![]()

Этому соответствует настройка системы на первый или второй сложный резонанс.

При

![]() резонансные

кривые —

одногорбые,

а

при

A>1

— двугорбые.

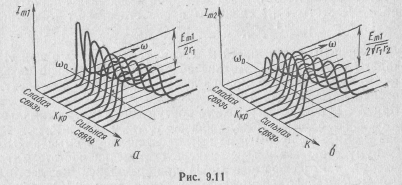

С увеличением фактора связи A

точки максимумов (точки резонанса)

раздвигаются, но ординаты максимумов

остаются неизменными. С раздвиженнем

горбов впадина между ними становится

глубже. На рис. 9.11,а показана зависимость

формы резонансной кривой вторичного

тока

резонансные

кривые —

одногорбые,

а

при

A>1

— двугорбые.

С увеличением фактора связи A

точки максимумов (точки резонанса)

раздвигаются, но ординаты максимумов

остаются неизменными. С раздвиженнем

горбов впадина между ними становится

глубже. На рис. 9.11,а показана зависимость

формы резонансной кривой вторичного

тока

![]() от коэффициента связи. Для сравнения

на рис. 9.11,6 приведена аналогичная

зависимость резонансной кривой

первичного тока.

от коэффициента связи. Для сравнения

на рис. 9.11,6 приведена аналогичная

зависимость резонансной кривой

первичного тока.