- •А.В. Звягинцева, а.А. Павленко основы токсикологии Учебное пособие

- •Воронеж 2012

- •Утверждено Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия

- •1. Основные понятия токсикологии

- •1.1. Предмет и задачи токсикологии

- •1.2. Классификация вредных веществ

- •1.3. Классификация промышленных ядов

- •1.4. Классификация пестицидов

- •1.5. Классификация отравлений

- •2. Параметры и основные закономерности токсикометрии

- •2.1. Экспериментальные параметры токсикометрии

- •2.2. Производные параметры токсикометрии

- •2.3. Классификация вредных веществ с учетом показателей токсикометрии

- •2.4. Санитарно-гигиеническое нормирование

- •2.4.1. Принципы гигиенического нормирования

- •2.4.2. Нормирование содержания вредных веществ

- •2.5. Методы определения параметров токсикометрии

- •2.6. Методы исследования функционального состояния экспериментальных животных

- •3. Специфика и механизм токсического действия вредных веществ

- •3.1. Понятие «химической травмы»

- •3.2. Теория рецепторов токсичности

- •4.1. Структура и свойства биологических мембран

- •4.2. Транспорт веществ через мембраны

- •4.3. Пути проникновения вредных веществ в организм человека

- •4.3.1. Абсорбция через дыхательные пути

- •4.3.2. Поглощение в желудочно-кишечном тракте

- •4.3.3. Абсорбция через кожу

- •4.4. Транспорт токсичных веществ

- •4.5. Распределение и кумуляция

- •4.6. Биотрансформация токсичных веществ

- •4.6.1. Реакции окисления, катализируемые микросомными ферментами (микросомальное окисление)

- •4.6.2. Окисление, катализируемое немикросомными ферментами (немикросомальное окисление)

- •4.6.3. Реакции восстановления, катализируемые микросомными ферментами (микросомальное восстановление)

- •4.6.4. Немикросомальное восстановление

- •4.6.5. Гидролиз, катализируемый микросомными и немикросомными ферментами

- •4.6.6. Конденсация

- •4.6.7. Различные биопревращения

- •4.7. Пути выведения чужеродных веществ из организма

- •5. Виды возможного действия промышленных ядов

- •5.1. Острые и хронические отравления

- •5.2. Основные и дополнительные факторы, определяющие развитие отравлений

- •5.3. Токсичность и структура

- •5.4. Математическая зависимость «структура - токсичность»

- •5.5. Способность к кумуляции и привыкание к ядам

- •5.6. Комбинированное действие ядов

- •5.7. Влияние биологических особенностей организма

- •5.8. Влияние факторов производственной среды

- •6. Особенности воздействия ионизирующих излучений на организм человека

- •7. Антидоты

- •7.1. Антидоты физического действия

- •7.2. Антидоты химического действия

- •7.3. Антидоты биохимического действия

- •7.4. Антидоты физиологического действия

- •Часть 2. Частная токсикология

- •8. Токсикология неорганических соединений

- •8.1. Водород и его соединения

- •8.2. Циановодород

- •8.3. Бериллий и его соединения

- •8.4. Ртуть и её соединения

- •8.5. Свинец и его соединения

- •8.6. Оксид углерода(II) (угарный газ)

- •8.7. Хлор

- •8.8. Хлороводород

- •8.9. Фтор

- •8.10. Водород фтористый

- •8.11. Сероводород

- •8.12. Сероуглерод

- •8.13. Сернистый ангидрид

- •8.14. Оксиды азота (нитрогазы)

- •8.15. Водород мышьяковистый (арсин)

- •8.16. Аммиак

- •9. Органические яды

- •9.1. Акролеин

- •9.2. Ацетальдегид

- •9.3. Бензол

- •9.4. Гидразин и его производные

- •9.5. Метил бромистый

- •9.6. Метил хлористый

- •9.7. Нитрил акриловой кислоты

- •9.8. Оксид этилена

- •9.9. Тетраэтилсвинец

- •9.10. Формальдегид

- •9.11. Хлорпикрин

- •Часть 3. Расчетные методы определения пдк вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест

- •10. Расчет пдк вредных веществ в воздухе производственных помещений

- •10.1. Основные обозначения и единицы измерения

- •10.2. Расчет пдКр.З по показателям токсичности

- •10.3. Определение пдКрз веществ, относящихся к изученным в токсикологическом плане классам или группам химических соединений

- •10.5. Расчет пдКрз по биологической активности химических связей

- •11. Расчет пдк вредных веществ в атмосферном воздухе

- •11.1. Расчет максимальных разовых пдк

- •11.2. Расчет среднесуточных пдк

- •Часть 4. Контрольные тесты и практические занятия

- •Классификация вредных веществ и отравлений

- •Параметры и основные закономерности токсикометрии

- •Токсикокинетика

- •Факторы, определяющие развитие отравлений

- •«Определение класса опасности вредных веществ»

- •«Определение среднесменной концентрации расчетным методом»

- •Определение класса опасности промышленных отходов

- •1. Определение класса опасности при наличии предельно допустимой концентрации в почве (пдКп)

- •2. Определение класса опасности при отсутствии пдк в почве

- •3. Определение класса опасности при отсутствии пдк в почве и ld50

- •4. Определение содержания токсичных веществ в общей массе промышленных отходов

- •Заключение

- •Часть 1. Общая токсикология

- •Часть 2. Частная токсикология

- •Часть 3. Расчетные методы определения пдк вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест

- •Часть 4. Контрольные тесты и практичекие

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

2. Определение класса опасности при отсутствии пдк в почве

Расчет индекса опасности в этом случае ведут для каждого компонента смеси по формуле

![]()

где LD50- смертельная доза препарата в мг действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающего гибель 50% подопытных животных, Fi - коэффициент летучести данного компонента, Si и СBi - то же что и в формуле (1).

При наличии в справочниках нескольких величин LD50 для различных видов теплокровных животных выбирают для расчета индекса опасности наименьшее значение LD50. Значения LD50 приведены в [2], а для некоторых веществ в табл. 28.

Для определения коэффициента летучести Fi с помощью справочника или табл. 30 находят давление насыщенного пара индивидуальных компонентов в смеси (имеющих температуру кипения при 760 мм рт. ст. не выше 80 0С) в мм рт. ст. для температуры 25 0С, полученную величину делят на 760.

Таблица 29

Средняя смертельная доза, вызывающая гибель 50 % подопытных животных, LD50

Таблица 30

Давление насыщенных паров Рi и температура Ткип веществ

Продолжение табл. 30

Величина Fi, как правило, находится в интервале от 0 до 1.

Величину

Кi

для отдельных компонентов в смеси

выбирают несколько (не более трех)

ведущих компонентов, имеющих наименьшее

значение Кi

так чтобы выполнялось условие

Величину

Кi

для отдельных компонентов в смеси

выбирают несколько (не более трех)

ведущих компонентов, имеющих наименьшее

значение Кi

так чтобы выполнялось условие

Затем ведут расчет суммарного индекса Кi для смеси из двух или трех компонентов по формуле (3), после чего определяют класс опасности с помощью вспомогательной табл. 31.

3. Определение класса опасности при отсутствии пдк в почве и ld50

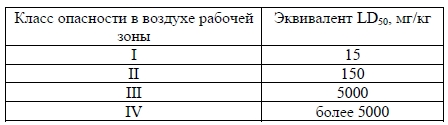

При отсутствии ПДК в почве и LD50, но при наличии величин классов опасности в воздухе рабочей зоны, для некоторых компонентов смеси в уравнение (4) подставляют условные величины LD50, ориентировочно определяемые по величине класса опасности в воздухе рабочей зоны с помощью вспомогательной табл. 32.

Таблица 32

Классы

опасности в воздухе рабочей зоны и

соответствующие условные величины LD50

Классы

опасности в воздухе рабочей зоны и

соответствующие условные величины LD50

Классы опасности вредных веществ определяют по [8] или берут из табл. 33.

4. Определение содержания токсичных веществ в общей массе промышленных отходов

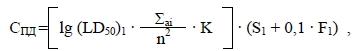

Определение содержания токсичных веществ Спд ведут по формуле:

где lg (LD50)I - логарифм значения LD50 для того компонента смеси, величина которого Ki, определяемая по формуле (4), является минимальной, т.е. для К1, Σai - сумма отношений К1, К2, К3 к минимальной величине К, т.е.

![]()

S1 - коэффициент растворимости компонента, соответствующего К1, F1 - коэффициент летучести данного компонента.

ЗАДАНИЕ.

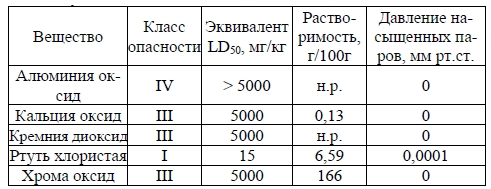

Пример. Рассчитать класс опасности отходов и определить предельное содержание токсичных отходов в общей массе. Дать соответствующие рекомендации по их хранению, транспортировке и захоронению. Исходные данные приведены в табл. 34. В состав твердых отходов входят: 1) алюминия оксид – 300 кг; 2) кальция оксид – 200 кг; 3) кремния оксид – 500 кг; 4)ртуть хлористая - 70 кг; 5)хрома оксид - 1000 кг.

Данных о ПДК в почве и средней смертельной дозе LD50 для данных веществ нет, поэтому расчет ведем в соответствии с пунктом 3.

Величину LD50 ориентировочно определяем по классу опасности в воздухе рабочей зоны (см. табл. 32 и табл. 33).

Данные по растворимости берем из табл. 27, по давлению насыщенных паров - из табл. 30.

Таблица 34

№ варианта |

Вещества (№ из таблицы 26) |

Масса отходов |

||||

m1 |

m2 |

m3 |

m4 |

m5 |

||

1 |

2, 7, 8, 10, 14 |

100 |

300 |

50 |

78 |

63 |

2 |

4, 15, 25, 26, 27 |

28 |

55 |

100 |

250 |

18 |

3 |

7, 8, 10, 14, 19 |

8 |

100 |

20 |

52 |

64 |

4 |

7, 8, 10, 29, 32 |

66 |

65 |

21 |

12 |

5 |

5 |

7, 8, 10, 32, 43 |

6 |

70 |

20 |

30 |

100 |

6 |

8, 10, 14, 32, 43 |

500 |

300 |

400 |

20 |

100 |

7 |

4, 25, 26, 27, 30 |

600 |

20 |

15 |

17 |

8 |

8 |

7, 10, 19, 22, 25 |

5 |

24 |

39 |

45 |

101 |

9 |

22, 29, 30, 32, 43 |

118 |

21 |

15 |

9 |

56 |

10 |

19, 22, 29, 32, 43 |

52 |

67 |

8 |

99 |

84 |

11 |

5, 6, 24, 34, 36 |

55 |

128 |

340 |

655 |

121 |

12 |

5, 6, 17, 24, 36 |

136 |

51 |

72 |

61 |

450 |

13 |

5, 6, 11, 12, 13 |

120 |

61 |

79 |

350 |

309 |

18 |

11, 20, 28, 41, 42 |

51 |

59 |

61 |

222 |

120 |

19 |

1, 18, 21, 33, 44 |

105 |

63 |

73 |

203 |

150 |

20 |

3, 16, 35, 37, 40 |

105 |

71 |

230 |

324 |

122 |

21 |

3, 16, 21, 37, 40 |

8 |

5 |

124 |

51 |

46 |

22 |

3, 9, 16, 35, 37 |

44 |

59 |

308 |

660 |

380 |

23 |

9, 16, 35, 37, 40 |

480 |

6 |

127 |

77 |

55 |

24 |

18, 21, 31, 33, 44 |

168 |

73 |

193 |

103 |

9 |

25 |

3, 9, 35, 37, 40 |

7 |

505 |

520 |

9 |

11 |

26 |

1, 18, 21, 31, 44 |

300 |

200 |

500 |

70 |

1000 |

Летучесть в данном случае принимаем равной нулю для всех веществ. Рассчитываем индекс опасности для каждого вещества. Для оксида алюминия принимаем: LD50 = 5000 мг/кг.

Коэффициент растворимости Si = 0. Коэффициент летучести F1 = 0.

Содержание этого компонента в общей массе отходов:

![]()

Для удобства сведем все цифры в таблицу 35.

Таблица 35

Таким образом, индексы опасности, рассчитываемые по формуле (4) равны:

В качестве ведущих компонентов выбираем оксид хрома, хлористую ртуть и диоксид кремния (согласно формуле 2).

Определяем суммарный индекс опасности по формуле (3):

![]()

По К∑ из табл. 31 определяем класс опасности - III.