- •Введение

- •1. Правила работы в лаборатории органической химии

- •2.Работа с кислотами и щелочами

- •3. Работа с легковоспламеняющимися жидкостями (лвж)

- •4. Работа с металлическим натрием

- •5. Меры оказания первой помощи

- •6. Тушение пожара

- •7. Методы выделения, очистки и идентификации органических соединений

- •Лабораторная работа №1 Кристаллизация

- •Выбор растворителя

- •Задание к лабораторной работе № 1

- •Лабораторная работа №2 Определение температуры плавления

- •Задание к лабораторной работе №2

- •Лабораторная работа №3 Возгонка (сублимация)

- •Задание к лабораторной работе №3

- •Лабораторная работа №4 Простая перегонка

- •Задание к лабораторной работе № 4

- •Лабораторная работа №5 Перегонка в вакууме

- •Задание к лабораторной работе № 5

- •Лабораторная работа №6 Экстракция

- •Задание к лабораторной работе № 6

- •Лабораторная работа №7 Определение показателя преломления (рефрактометрия)

- •Задание к лабораторной работе№7

- •Лабораторная работа №8 Хроматографические методы разделения и анализа органических веществ

- •Классификация хроматографических методов

- •Тонкослойная хроматография Опыт 1. Идентификация аминокислот методом хроматографии на бумаге

- •Опыт 2. Идентификация углеводов методом тсх

- •Опыт 3. Хроматография продуктов гидролиза крахмала

- •Препаративное хроматографическое разделение на колонках смеси красителей

- •Опыт 1. Разделение смеси флуоресцеина и метиленового синего

- •Опыт 2. Разделение смеси метилового оранжевого и метиленового синего

Задание к лабораторной работе № 1

1. Перекристаллизовать бензойную или щавелевую кислоту.

2. Определить выход чистого продукта

Ход работы. В коническую колбу* емкостью 75-100 мл помещают 1 г бензойной кислоты, 50 мл воды и нагревают до полного растворения бензой-

* Кристаллизацию в химическом стакане или другом открытом сосуде проводить не следует. Предпочтительнее использовать коническую колбу вместо круглодонной, т.к. из нее легче извлечь вещество после кристаллизации.

ной кислоты. В случае если в растворе присутствуют нерастворимые примеси, необходимо отфильтровать горячий раствор через нагретую воронку для горячего фильтрования.

Раствор делят на две части. Одну часть быстро охлаждают, погружая сосуд в холодную воду; при этом бензойная кислота выпадает в виде мелких кристаллов. Другую часть горячего раствора оставляют медленно охлаждаться на воздухе. В этом случае бензойная кислота выделится в виде крупных пластинчатых кристаллов.

Перекристаллизацию щавелевой кислоты можно провести в пробирке. Для этого 2 г кислоты растворяют при нагревании в 5 мл воды. Горячий раствор быстро фильтруют через складчатый фильтр и делят на две части, охлаждают с разной скоростью как и в случае с бензойной кислотой. Щавелевая кислота кристаллизуется в виде иголочек, размер кристаллов зависит от скорости охлаждения.

Полученные кристаллы бензойной или щавелевой кислот отфильтровывают через воронку Бюхнера или воронку Шотта в слабом вакууме (используя водоструйный насос). Выполняют это следующим образом: фильтровальную воронку соединяют с фильтровальной колбой Бунзена посредством шлифа или резиновой пробки. Можно соединить фильтровальную воронку с конической или круглодонной колбой через переходник с боковым отводом. Дно воронки покрывают фильтровальной бумагой так, чтобы она не загибалась у края воронки. Слегка смачивают фильтровальную бумагу чистым растворителем. Затем подают слабый вакуум. Выливают фильтруемую смесь в воронку. Когда фильтрование закончится, необходимо промыть осадок порцией холодного растворителя. Для этого убирают подсос, добавляют растворитель, осторожно перемешивают и подключают слабый вакуум. Далее осадок переносят на фильтровальную бумагу, сушат. Затем взвешивают и определяют выход чистого вещества и температуру его плавления.

Лабораторная работа №2 Определение температуры плавления

Любое соединение имеет узкий интервал температуры перехода из твердого состояния в жидкое, который называют температурой плавления (Тпл). Для чистых веществ этот интервал обычно не превышает 1-2°С. Небольшие количества примесей (даже примесь более высокоплавкого вещества) вызывают заметное понижение (депрессию) температуры плавления и увеличивают температурный интервал плавления.

На зависимости температуры плавления вещества от его чистоты основан важный прием проверки идентичности исследуемого вещества с тем или иным известным соединением, имеющим близкую температуру плавления. Готовят так называемую «смешанную пробу». Для этого тщательно измельчают примерно равные количества исследуемого и известного вещества и определяют температуру плавления смеси. Если Тпл смеси фактически та же, что и у каждого из двух веществ, то, вероятнее всего, что они представляют собой одно и то же вещество; если же Тпл смеси ниже, то, вероятнее всего, что это разные органические соединения.

Вещество, температуру плавления которого необходимо определить, помещают в капилляр – стеклянную трубочку с внутренним диаметром 0,8-1,0 мм, запаянную с одного конца. Для этого небольшое количество вещества тонко измельчают на часовом стекле, затем погружают в него открытый конец капилляра, чтобы получилась небольшая «пробка». Осторожно постукивая запаянный конец капилляра по твердой поверхности, вещество смещают к концу капилляра. Вещество можно сместить к запаянному концу капилляра, бросая его в стеклянную трубку длиной 50-60 см.

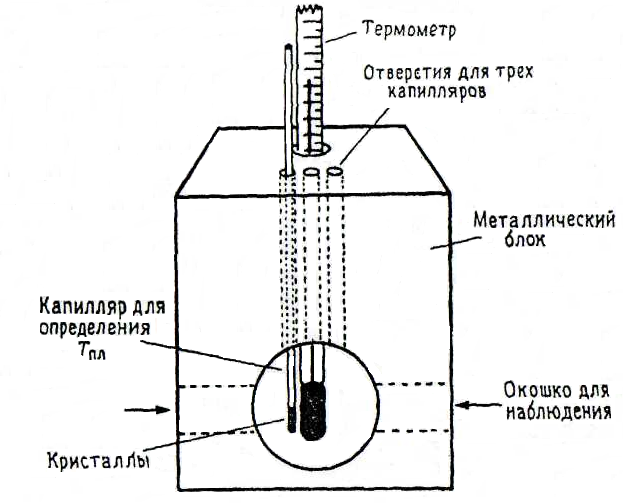

Можно также, держа капилляр вертикально и открытым концом вверх, легко провести по его краю напильником или ребристым краем монеты. Капилляр плотно наполняют веществом на 2-3 мм и прикрепляют резиновым колечком к термометру так, чтобы столбик вещества находился на уровне шарика термометра. Термометр вставляют в прибор для определения температуры плавления, изображенный на рис.2.

Если температура плавления вещества не известна, то сначала проводят грубое определение, используя быстрое нагревание.

После того как установлено примерное значение температуры плавления, проводят второе определение. Для этого дают прибору остыть на 30°С, вставляют новый образец и температуру быстро поднимают до значения примерно на 5°С ниже приблизительной температуры плавления, найденной при первом определении. Дальнейший подъем температуры осуществляют медленнее – не более, чем на 1°С в минуту.

Фиксируют температуру, начиная с появления жидкости до полного исчезновения твердого вещества.

Рис. 2. Нагревательный блок прибора для определения температуры плавления