- •Единство и многообразие клеток

- •Понятие о дифференцировке

- •1. Специализация каждого вида клеток достигается в процессе дифференцировки.

- •2.1.2. Форма клеток и их ядер

- •2.1.2.1. Клетки кубической и цилиндрической формы

- •2.1.2.2. Безъядерные клетки и клетки с сегментированными ядрами

- •2.1.2.3. Отростчатые клетки

- •2.1.2.4. Симпласты

- •2.2. Клеточные мембраны и структуры клеточной поверхности

- •2.2.1. Клеточные мембраны

- •2.2.1.1. Принцип организации мембран

- •I. Компоненты мембран

- •II. Подвижность компонентов

- •2.2.1.2. Особенности плазмолеммы

- •2.2.1.3. Функции плазмолеммы

- •2.2.2. Способы трансмембранного переноса

- •2.2.2.1. Перенос низкомолекулярных веществ через плазмолемму

- •2.2.2.2. Перенос в клетку крупных соединений и частиц (эндоцитоз)

- •2.2.2.3. Перенос из клетки крупных соединений и частиц (экзоцитоз)

- •2.2.2.4. Схема трансмембранного переноса

- •2.2.3. Межклеточные соединения (контакты)

- •2.2.3.1. Виды контактов

- •I. Общее описание

- •II. Функциональная классификация

- •2.2.3.2. Иллюстрации

- •I. Нексус

- •II. Десмосома

- •2.2.4. Структуры клеточной поверхности

- •2.2.4.1. Микроворсинки

- •I. Ультраструктурное строение

- •II. Вид при световой микроскопии

- •2.2.4.2. Реснички

- •I. Световой уровень

- •II. Ультраструктурное строение

- •2.3. Неклеточные структуры

- •2.3.1. Волокна соединительной ткани

- •2.3.2. Аморфное вещество хряща

![]()

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ

Г .А.Демяшкин

.А.Демяшкин

ЦИТОЛОГИЯ

г. МОСКВА

2006 год

Цитология (от греч.:kytos – клетка, logos – учение) – наука о клетке, изучающая морфологические и функциональные характеристики клеток и их производных, способность к воспроизведению, а также их взаимодействие, позволяющее определять орган как единое целое.

Мы рассмотрим клетку как самостоятельную единицу, а также в совокупности с биохимическими внутриклеточными процессами происходящих в ней, взаимосвязи с другими клетками, что отвечает молекулярному, клеточному и тканевому уровням организации живой материи.

Единство и многообразие клеток

Клеточная теория

– это совокупность общих понятий о строении клеток как единиц живого, об их воспроизведении и роли в формировании многоклеточных организмов.

В 1665 году с помощью увеличительных линз в срезе пробки Роберт Гук обнаружил «ячейки», s. «клетки». С этого года проводились систематические исследования строения растений и животных (1671 г. – М.Мальпиги, Н.Грю, Ф.Фонтана; I половина XIX века – Я.Пуркинье, Р.Броун), которые впервые обобщил и оценил значение клетки как основного структурного компонента организма в 1838 году Т.Шванн. Дальнейшее развитие и обобщение эти представления получили в работах немецкого патолога Р.Вирхова (1858). Не смотря на применение и усовершенствование различных оптических методов исследований, основные положения клеточной теории сохранили свою актуальность и в настоящее время.

1.1.1. Основные положения теории

1. Клетка - наименьшая единица живого.

Живые организмы представляют собой системы, которые – открытые (т.е. находятся в постоянном обмене с окружающей средой веществами и энергией), самостоятельно регулируются и воспроизводятся и осуществляют свои функции благодаря белкам и нуклеиновым кислотам,- носителям генетической информации. Именно клетка как таковая является наименьшей единицей, обладающей всеми свойствами, отвечающими определению «живое» (способность к воспроизведению, использование и трансформация энергии, метаболизм, чувствительность, адаптация, изменчивость). а) Имеется в виду, что отдельные компоненты клетки (ядро, митохондрии и т.д.) не могут полноценно существовать в изолированном состоянии: в них быстро развиваются процессы аутолиза и дегенерации.

б) В отличие от этого, многие клетки удаётся длительно культивировать в подходящей питательной среде с сохранением их жизнедеятельности.

2. Клетки сходны по общему плану строения.

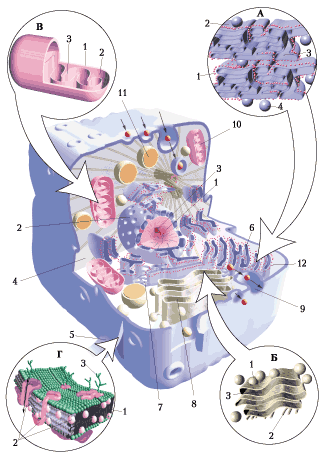

![]() Клетки могут иметь самую разнообразную

внешнюю форму /полиморфизм/:

Клетки могут иметь самую разнообразную

внешнюю форму /полиморфизм/:

шаровидную (форменные элементы крови),![]() многогранную (клетки железистого

эпителия),

многогранную (клетки железистого

эпителия),

![]() звёздчатую

и

звёздчатую

и

![]() разветвлено-отростчатую

(нервные и костные клетки),

разветвлено-отростчатую

(нервные и костные клетки),

![]() веретеновидную

(гладкие мышечные клетки, фибробласты),

веретеновидную

(гладкие мышечные клетки, фибробласты),

![]() призматическую (клетки эпителия

кишечника),

призматическую (клетки эпителия

кишечника),

![]() уплощённую (эпителий брюшины и внутренняя

оболочка сосудов) и другие. Однако

практически все клетки имеют общий

план их организации (три основных

компонента), что указывает на общность

происхождения всех эукариотических,

s. ядросодержащих

организмов:

уплощённую (эпителий брюшины и внутренняя

оболочка сосудов) и другие. Однако

практически все клетки имеют общий

план их организации (три основных

компонента), что указывает на общность

происхождения всех эукариотических,

s. ядросодержащих

организмов:

![]() клеточная

оболочка,

s.

плазматическая

мембрана,

s.

плазмалемма

- отделяет

содержимое клетки от внеклеточной

среды,

клеточная

оболочка,

s.

плазматическая

мембрана,

s.

плазмалемма

- отделяет

содержимое клетки от внеклеточной

среды,

ядро - содержит наследственный материал (ДНК), связанный с ядерными белками,

цитоплазма - это внеядерная часть клетки, включающая гомогенную гиалоплазму и многочисленные цитоплазматические структуры (органоиды и включения).

Исключение составляют

эритроциты

и

![]() роговые чешуйки кожи (ороговевшие

кератиноциты), которые лишены ядра.

роговые чешуйки кожи (ороговевшие

кератиноциты), которые лишены ядра.

В некоторых клетках (сперматозоидах, роговых чешуйках) к минимуму сведена цитоплазма, но говорить о её полном отсутствии нельзя.

3. Клетки размножаются только путём деления ("каждая клетка - из клетки").

Это утверждение можно считать биологическим законом. Размножение клеток, прокариотических и эукариотических, происходит только путём деления исходной клетки, которому предшествует воспроизведение её генетического материала (репродукция ДНК). У эукариотических клеток единственно полноценным способом деления является митоз, или непрямое деление. При этом образуется специальный аппарат клеточного деления, клеточное веретено, с помощью которого равномерно и точно по двум дочерним клеткам распределяют хромосомы, до этого удвоившиеся в числе. Этим утверждением исключается возможность образования клеток из неклеточного материала. Однако, многие клетки, выполняющие сложные функции, в процессе своего созревания утратили эту способность.

4. В организме клетки функционируют не изолированно, а в тесной связи друг с другом, образуя единое целое (ткани, органы, системы органов).

Многоклеточные организмы представляют собой сложные ансамбли специализированных клеток, объединённых в целостные, интегрированные системы тканей и органов, подчинённые и связанные межклеточными, гуморальными и нервными формами регуляции. Вот почему мы говорим об организме как о целом, а о клетках – как об элементарных единицах его, специализированных на выполнении строго определённых функций, осуществляющих их в комплексе со всеми элементами, входящими в состав сложно организованной живой системы многоклеточного единого организма. Поэтому клетки весьма различны: одни настроены на выполнение одного круга функций, другие - другого. Отсюда - различия структуры клеток и образуемого ими межклеточного вещества.

Т.е., имея общий план строения (плазматическая мембрана, ядро, цитоплазма), клетки разных видов в большей или меньшей степени отличаются друг от друга.

Классификация:

КЛЕТКА

1. ЦИТОПЛАЗМА |

|

2. КЛЕТОЧНАЯ ОБОЛОЧКА |

|

3. ЯДРО |

кариолемма

кариоплазма

ядрышко

хроматин

1.1. ОРГАНОИДЫ |

1.2. ВКЛЮЧЕНИЯ |

1.1.1. ОБЩИЕ |

|

1.1.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ |

Нейрофиламента

Миофиламента

Ресничка

Жгутик

1.1.1.1. МЕМБРАННЫЕ |

|

1.1.1.2. НЕМЕМБРАННЫЕ |

МИТОХОНДРИЯ 1. РИБОСОМА

ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ 2. КЛЕТОЧНЫЙ ЦЕНТР

АГРАНУЛЯРНАЯ 3. ЭЛЕМЕНТЫ ЦИТОСКЕЛЕТА

ГРАНУЛЯРНАЯ a. микротрубочка

КОМПЛЕКС ГОЛЬДЖИ b. микрофиламента

ЛИЗОСОМА c. промежуточная филамента

ПЕРОКСИСОМА

Клеточная оболочка и мембраны мембранных органоидов имеют типичное строение и относятся к биологическим мембранам.