Травматология и ортопедия. В трёх томах. Шапошников Ю.Г. / Травматология и ортопедия. Руководство для врачей. Том 2. Шапошников Ю.Г

..pdf

Рис. 1.23. Схема реберно-параректального забрюшинного доступа по Соутвику— Робинзону.

а — линия вскрытия забрюшинного пространства; б — обнажение переднебоковой поверхности тел позвонков: 1 — межпозвоночный диск; 2 — тело позвонка; 3 — аорта; 4 — мочеточник; 5 — брюшина; 6 — поясничный симпатический ствол; 7 — поясничные кровеносные сосуды.

производят по ходу десятого межреберья справа и далее косо вниз до прямой мышцы живота. Рассекают кожу, клетчатку, поверхно стную фасцию, волокна широчайшей мышцы спины и межреберные мышцы, затем мышцы живота (наружная косая, внутренняя косая, поперечная). Влажным тупфером отслаивают брюшину от боковой стенки живота, большой поясничной мышцы, затем от диафрагмы, отступя 4—5 см от XII ребра. Отслаивая брюшину и освобождая подвздошную область и часть диафрагмы, делают возможным от ведение купола печени, надпочечника и почки, мочеточника вне полости операционного воздействия, исключается возможность их повреждения. Затем рассекают внутригрудную фасцию с париеталь ной плеврой по ходу межреберного промежутка от верхнего края XI ребра. Косо вниз рассекают диафрагму до латеральной ее ножки. Края диафрагмы берут на «держалки» и ранорасширителем макси мально разводят края раны. На уровне нижнегрудных позвонков продольно рассекают медиастинальную плевру, расслаивают под вздошную мышцу, выделяют и перевязывают сегментарные сосуды. Н-образно рассекают переднюю продольную связку и поднадкостнично отделяют кнутри вместе с прилегающими тканями — стано вится доступной переднебоковая поверхность тел нижних грудных и верхних поясничных позвонков.

Переднебоковой доступ к телам LH—Si. При переломах тела II поясничного позвонка показан реберно-параректальный забрюшин-

61

Рис. 1.24. Реберно-паховый доступ по Чаклину.

а — линия вскрытия забрюшинного пространства; б — обнажение переднебоковой поверхности тел поясничных позвонков: 1 — левая общая подвздошная артерия; 2 — левая общая подвздошная вена; 3 — поясничный симпатический ствол; 4 — аорта; 5 — брюшина; 6 — большая поясничная мышца; 7 — нерв полых органов и бедра.

ный доступ по Соутвику—Робинзону (рис. 1.23). Послойно рассекают мягкие ткани по ходу XII ребра, затем мышцы живота параллельно и отступя 2—3 см от крыла подвздошной кости. Резецируют ребро, отслаивают брюшину внутрь, освобождая подвздошную область вверх до диафрагмы и ее латеральной .ножки. Разрез в верхнем отделе живота не следует проводить по наружному краю влагалища прямой мышцы живота, так как возможно повреждение брюшины из-за ее интимного спаяния с фасцией. На уровне верхних пояс ничных позвонков брюшная аорта располагается по передней по верхности тел позвонков несколько слева, вена занимает правую переднебоковую поверхность, но располагается несколько кпереди от тел. Поэтому отслойку передней продольной связки следует выполнять в стороны вместе с ножками диафрагмы и мышцами. Таким образом, исключается контакт с магистральными сосудами данной области и опасность их повреждений. При повреждении тел I и II поясничного позвонков предпочтение следует отдавать пра востороннему доступу.

При повреждении тел нижних поясничных позвонков чаще всего используется левосторонний реберно-паховый доступ по Чаклину (рис. 1.24). Производят послойный разрез мягких тканей начиная от края реберной дуги и до проекции лонного сочленения. Отсла ивают тупо брюшину от боковой и задней стенок живота, затем отводят кнутри — обнажается подвздошная область. В рану высту пают подвздошно-поясничная мышца, которая покрывает боковую

62

Рис. 1.25. Схема переднего спондилодеза по Чаклину при спондилолистезе.

а — иссечение межпозвоночного диска вместе с костными пластинками; б — замещение дефекта костным трансплантатом.

Рис. 1.26. Схема впадения восходящих поясничных вен в общие подвздошные вены на уровне Lrv.

поверхность тел позвонков, аорта, место бифуркации аорты и под вздошные артерия и вены. На уровне переднебоковой поверхности тел IV—V поясничных позвонков хорошо видна полая вена. Для обнажения переднебоковой поверхности тел следует выделить, пе ревязать и пересечь поясничные сосуды в зоне поврежденного сег мента. При необходимости манипуляций на V позвонке необходимо перевязать венозную ветвь на уровне I крестцового позвонка, так как при попытке смещения подвздошной вены может произойти разрыв ствола вены с последующим обильным, трудно останавли ваемым кровотечением.

Этот доступ был предложен В. Д. Чаклиным в 1931 г. для ра дикальной операции на телах позвонков по поводу спондилолистеза (рис. 1.25). Обнажив переднюю поверхность позвонков, долотом иссекают клин из Lv и крестца, захватывая тонкую костную пла стинку нижней поверхности тела Lv, полностью диск и верхнюю поверхность крестца. Полученный дефект заполняют транспланта том, взятым из болыпеберцовой кости.

Учитывая особенности расположения сосудов на уровне Lrv—SH, И. М. Митбрейт предложил правосторонний доступ для переднего спондилодеза. Преимуществом этого доступа является то, что нижняя полая вена в поясничном отделе смещена вправо и соединение общих подвздошных вен происходит не на середине тела Liv, a правее, тем самым становится более свободный подход к области Lv—Sn. Крестцовые вены расположены либо посередине диска, либо левее (рис. 1.26). Подвздошные сплетения расположены также влево от средней линии. Все это облегчает подход к телам Lrv—SH. ЭТИМ же доступом можно пользоваться при опухолевом, воспалительном поражении Lrv—S».

Возможен и чрезбрюшинный доступ к телам Lv—Sn по Мюллеру.

63

Недостатками этого доступа являются контакт с кишечником, частое развитие в послеоперационном периоде динамической непроходи мости, возможное развитие воспалительных, спаечных процессов. Этот доступ не нашел среди отечественных ортопедов широкого признания.

В ряде случаев происходит перелом нижнегрудных и поясничных позвонков на различных уровнях. Чаще наблюдается перелом Thix— Thxi в сочетании с переломом Lm—Lv. Для одномоментной мани пуляции на грудных и поясничных позвонках используется чрес- плеврально-чрездиафрагмальный внебрюшинный доступ. Разрез вы полняют по межреберью соответственно перелому грудного позвонка (обычно десятое межреберье). На уровне верхнего края ребра разрез мягких тканей направляется вниз параллельно крылу подвздошной кости до лона. Обнажив переднебоковую поверхность тел позвонков, можно манипулировать на различных отделах позвоночника от Thviii до Liv.

1.8.4. Операции передней декомпрессии спинного мозга, переднего расклинивающего корлородеза

В зависимости от уровня перелома тела позвонка осуществляют один из доступов к телам позвонков. Определяют предварительную зону повреждения позвоночника путем осмотра и пальпации. В остром периоде травмы хорошо видны участок повреждения мягких тканей, кровоизлияния, деформации тела позвонка, выстояние ко стных отломков, их соотношение с сосудами.

В грудном отделе над уровнем травмы продольно рассекают медиастинальную плевру, а в поясничном отделе отсекают ножки поясничной мышцы (на уровне Li—Lm), и мышца расслаивается продольно. Затем следует приступать к мобилизации и лигированию сегментарных межреберных сосудов. Обычно необходимо выделить две артерии и вены. Сосуды лежат в клетчатке на телах позвонков. Поэтому с помощью коагуляционных пинцетов, сосудистых дисекторов можно без особых трудностей мобилизовать сосуды и пере вязать их шелком либо коагулировать, затем сосуды пересекают. Ориентиром для нахождения сосудов служат межпозвоночные диски. После мобилизации и пересечения сосудов выполняют продольный разрез передней продольной связки, которая интимно спаяна с телом позвонка и свободно лежит на дисках. Разрез захватывает повреж денное тело и по половине смежных с поврежденным позвонков. Дополнительно по переднебоковой поверхности неповрежденных тел делают поперечный разрез связки и мягких тканей. Формируют П-образный лоскут, включающий плевру (мышцы в верхнепояс ничном отделе позвоночника), сосудистые образования, продольную связку и часть дисков. С помощью распатора лоскут полностью смещают с боковой и передней поверхностей до боковой поверхности противоположной операционному доступу стороны. Под лоскут под водят овальный элеватор — таким образом аорта и вена защищены от возможного повреждения. Затем приступают к удалению повреж-

64

денного позвонка и дисков. Фрагменты компремированного тела, смежные с ним диски удаляют с помощью цилиндрических фрез типа Кловарда, Юмашева. Фрезу устанавливают на боковой и ча стично на передней поверхностях тела позвонка. Ход ее должен быть направлен к спинномозговому каналу. Глубина высверливания в грудном отделе не должна превышать 2,0—2,5 см, а в пояснич ном — 3 см. При большей глубине высверливания можно повредить заднюю продольную связку, венозное сплетение, твердую мозговую оболочку и корешки спинномозговых нервов. Длинными ножницами, кюретками полностью удаляют поврежденный диск, острыми ло жечками — задние отделы компремированного позвонка, т. е. до стигается передняя декомпрессия спинного мозга. Острым тонким долотом удаляют замыкательные пластинки смежных неповрежден ных тел до задней кортикальной пластинки. Образованная ниша имеет форму трапеции, основанием обращенной кзади. Подготав ливают соответствующей формы костный трансплантат. Придается тяга по оси позвоночника, переразгибание, и в полученный паз вбивают костный трансплантат. Трансплантат готовят либо из крыла подвздошной кости больного, либо из аллокости; его прикрывают сформированным ранее лоскутом, который ушивают лавсаном. Перед ушиванием раны обязательно дренируют плевральную полость (рис. 1.27; 1.28).

При травме грудного отдела позвоночника используется заднебоковой экстраплевральный доступ. При этом становится возможным удалить заднебоковую поверхность тела и осуществить заднебоковой межтеловой спондилодез трансплантатами.

Наиболее сложен выбор метода оперативного лечения при оскольчатых переломах и переломовывихах, когда повреждается за дний и передний опорные комплексы. Типичная ламинэктомия в подобных случаях не устраняет переднего сдавления, что приводит к эффекту «удавки». После ламинэктомии остается переднее сдавление спинного мозга смещенным телом (осколком) позвонка. Выше- и нижерасположенные дужки от ламинэктомированных позвонков сдавливают спинной мозг сзади. Ламинэктомия, особенно когда уда ляют суставные отростки, увеличивает нестабильность поврежден ного сегмента позвоночника, что ведет к вторичному смещению отломков, развитию кифотической деформации и усилению невро логических проявлений травмы спинного мозга.

В последнее время наибольшее распространение при поврежде ниях заднего опорного комплекса в сочетании с оскольчатыми пе реломами тела позвонка получили заднебоковые доступы для де компрессии спинного мозга и этапные методы хирургического ле чения.

Для фиксации компрессионных переломов нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника (в том числе сопровождающихся повреждением заднего комплекса связок) используют лавсановую ленту, а для фиксации переломовывихов позвонков применяют металлические пластины, закрепляя их винтами за остистые от ростки.

3—1284 |

65 |

"

а |

б |

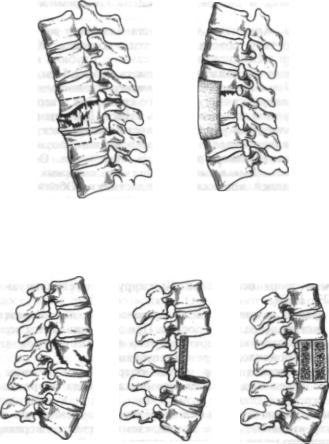

Рис. 1.27. Схема частичного замещения тела позвонка и переднего спондилодеза.

а — перелом тела позвонка и зона его резекции (обозначена пунктиром); б — тело позвонка замешено костным трансплантатом.

а |

б |

• |

Рис 1.28. Полное замещение тела позвонка по Цивьяну (схема).

а — перелом поясничного позвонка; б — део>ект после резекции тела и двух смежных дисков; в — в дефект компактно уложены спонгиозные трансплантаты.

Большинство из предложенных методов оперативной фиксации переломовывихов и компрессионных переломов, сопровождающихся повреждением заднего комплекса связочного аппарата позвоночника, в достаточной степени обеспечивают стабильность поврежденного участка позвоночника на период, необходимый для заживления перелома. Известно, что без своевременного восстановления связоч ного аппарата оперативным путем богато иннервированная ткань связок пролиферирует. Рубцовая ткань обладает несравненно худ шими механоэластическими свойствами по сравнению с тканью межостистых и надостистой связок (более подробно об этом см. далее). Следовательно, после удаления металлического фиксатора (проволоки, стяжки, пластины) создаются условия, при которых

66

надежная стабильность в области бывшей травмы не может быть обеспечена в должной степени. Исключение составляет способ фик сации компрессионных переломов позвоночника лавсановой лентой, которая не требует удаления. Важная роль связочного аппарата в обеспечении стабильности позвоночного столба убедительно пока зана в работах большинства отечественных и зарубежных исследо вателей. Прав Я. Л. Цивьян, утверждавший, что ламинэктомия не может не сказаться отрицательно на статике и динамических слож ных функциях позвоночника. Передние опорные структуры позво ночника, и без того склонные к дегенеративно-дистрофическим про цессам, в этих новых условиях повышенной избыточной нагрузки не могут не претерпевать количественно более глубоких изменений.

Вконце концов это приводит к новым качественным изменениям

вобласти ламинэктомии и всего позвоночника в целом. Разработка вопросов оперативного лечения изолированных повреждений заднего комплекса связок позвоночника стала возможной с введением конт растных методов исследования межостистых связок.

Представляет интерес методика оперативной пластики повреж денных межостистых связок лавсановым материалом и разорванной надостистой связки — дубликатурой заднего листка тораколюмбальной фасции.

Применение в клинике лавсановой плетеной нити обусловлено тем, что она лишена недостатков, присущих гофрированному лав сановому сосуду.

Проведенные испытания механической прочности плетеного лав санового шнура показали, что он может с успехом применяться для восстановления разорванных межостистых связок. В клинике для пластики связочного аппарата обычно используют двойную лавса новую нить.

К оперативной пластике должны быть строгие показания: по вреждения надостистой и межостистой связок у лиц относительно молодого возраста, профессия которых связана со значительными физическими напряжениями. Последнее обстоятельство может при вести к повторному разрыву рубцово-измененных связок у больных, леченных с помощью корсета, особенно на фоне возрастных деге неративных изменений.

Операцию производят под местной анестезией 0,5% раствором новокаина (150—200 мл). Вначале по линии остистых отростков анестезируют кожу и подкожную клетчатку. Затем проводится более глубокая анестезия по бокам остистых отростков. После рассечения кожи, жировой клетчатки и поверхностной фасции проводят анестезию мышечного футляра. Инъекционную иглу вка лывают непосредственно сбоку от остистого отростка в краниальном направлении до дужки и вводят 15—20 мл 0,5% раствора ново каина. Таким образом достигают анестезии заднего отдела позво ночника с обеих сторон остистых отростков на протяжении пред полагаемой пластики. Такая анестезия делает безболезненной пла стику связок и избирательное переразгибание травмированного отдела позвоночника для сближения остистых отростков. Всем

3* |

67 |

больным за 35—40 мин до начала операции внутривенно вводят нейроплегические смеси.

Техника оперативного вмешательства. Кожный разрез проводят над остистыми отростками. Рассекают подкожную клетчатку и по верхностную фасцию. Длина кожного разреза должна включать не менее трех межостистых промежутков и межостистых связок. Мягкие ткани тупо отслаивают от надостистой связки и заднего листка пояснично-грудной фасции с обеих сторон остистых отростков. Про водят визуальное и инструментальное обследование задних связок позвоночника. После подтверждения характера и уровня поврежде ния задних связок рассекают задний листок пояснично-грудной фас ции непосредственно с боков остистых отростков и надостистой связки. Ножницами и распатором освобождают от мышц остистые отростки, ограничивающие поврежденные межостистые связки. За остистые отростки и с боков от них параллельно разорванной связке с помощью изогнутых зажимов Бильрота проводят 4—5 циркулярных витков двойной лавсановой плетеной нити (№ 8—10). Перед ук реплением лавсанового шнура поврежденному отделу позвоночника придают положение гиперлордоза, что обеспечивает максимальное сближение остистых отростков. В этом положении лавсановый шнур завязывают тремя узлами (I этап операции).

При разрыве надостистой связки, а также при отсутствии ее укрепляют задний связочный комплекс дубликатурой из листка пояснично-грудной фасции, который подшивают к 3—4 остистым отросткам (II этап операции). Это особенно важно при разрыве надостистой связки. Задний листок пояснично-грудной фасции отсепаровывают на 3—5 см латерально с обеих сторон остистых от ростков. Мобилизованный таким образом край заднего листка фасции

содной стороны подшивают шелковыми швами как можно дальше

квнутренней поверхности фасции другой стороны, а затем несколь кими швами прикрепляют к подлежащим остистым отросткам.

Свободный край пояснично-грудной фасции пришивают в виде дубликатуры и фиксируют по средней линии несколькими швами к остистым отросткам и связкам. Рану послойно ушивают. При необходимости в ране оставляют резиновые выпускники.

Пластика межостистых связок, а также укрепление надостистой связки дубликатурой заднего листка фасции обеспечивают стабиль ность травмированного сегмента позвоночника, позволяют присту пить к ранним и эффективным занятиям лечебной гимнастикой в вертикальном положении с нагрузкой позвоночника, вести контроль за операционной раной.

Г Л А В А 2

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

Переломом кости (fractura ossis) называется нарушение ее целости под влиянием внешнего насилия.

Переломы могут быть травматические и патологические (нетрав матические). Патологические переломы возникают при остром и хроническом остеомиелите, несовершенном остеогенезе, гиперпаратиреоидной остеодистрофии, костных кистах, доброкачественных и злокачественных опухолях костей, при метастазах в кость (чаще других метастазируют в кость опухоли молочных желез, почек, предстательной железы, легких, желудка и др.).

Выделяют переломы открытые и закрытые. Кожа над переломом

идругие мягкие ткани при открытом переломе могут быть повреж дены травмирующей силой, ломающей кость, — это первично-от крытые переломы; если мягкие ткани и кожа перфорированы изнутри острым концом отломка — это вторично-открытый перелом. При вторично открытом переломе рана обычно небольшая, равна диа метру конца отломка, перфорирующего кость. Как при первично открытом, так и при вторично открытом переломе имеет место первичное микробное загрязнение зоны перелома, поэтому при том

идругом переломе возможны нагноение и остеомиелит.

Закрытые переломы могут быть полными и неполными. При неполных переломах целость всей кости не нарушена. Это краевые переломы, отрывы бугорков костей.

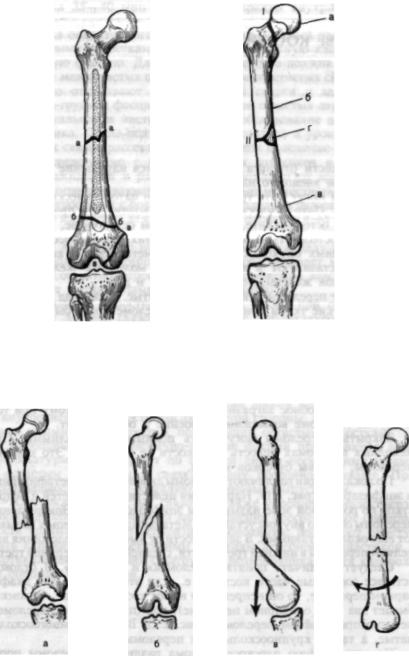

По локализации различают переломы диафизарные, метафизарные и эпифизарные (рис. 2.1). Нарушения целости кости у детей и подро стков по ростковой зоне называются эпифизеолизами. Эпифизарные переломы обычно внутрисуставные. Метафизарные переломы называ ют еще околосуставными. В зависимости от высоты расположения вы деляют переломы в нижней трети кости, средней трети и верхней трети.

Следует различать понятия «отломок» и «осколок». В отломке есть все составные части кости, т. е. если это отломок при диафизарном переломе, то он непременно имеет костный канал. Отломков бывает два (при одинарном переломе), три (при двойном переломе), четыре (при тройном переломе) (рис. 2.2). Выделяют многооскольчатые, а также крупнооскольчатые переломы.

По направлению плоскости излома различают переломы попе речные, косые, винтообразные, продольные.

Переломы бывают без смещения отломков и со смещением от-

69

Рис. 2.1. Диафизарные (а-а), метафизарные (б-б) и эпифизарные (в-в) переломы.

Рис. 2.2. Двойной перелом бедренной кости.

I — субкапитальный перелом шейки; II — диафизарный перелом; а, б, а — три отломка;

г — осколок.

Рис. 2.3. Смещения отломков бедренной кости.

а — по длине; б — по ширине; в — под углом к оси (типичное запрокидывание кзади конца периферического отломка тягой икроножной мышцы); г — ротационное (по периферии).

70