Травматология и ортопедия. В трёх томах. Шапошников Ю.Г. / Травматология и ортопедия. Руководство для врачей. Том 2. Шапошников Ю.Г

..pdfнеминуемо приведут к развитию гнойных осложнений. Необходимо произвести артроскопию. Доступ в полость сустава лучше всего осуществить парапателлярным разрезом. После удаления гематомы, фрагментов хряща, костных отломков промывают суставы антисеп тиками, капсулу зашивают, оставляя тонкую (3,0—3,5 мм) сили коновую трубку. Обеспечивают хорошую иммобилизацию, которая может быть достигнута с помощью гипсовой повязки.

При позднем поступлении раненых в суставы необходимо вы полнить широкую артротомию и зашить капсулу сустава наглухо. Многочисленные клинические наблюдения и практика военно-по левой хирургии свидетельствуют, что синовиальная оболочка хорошо сопротивляется инфекции, если в полости сустава нет девитализированных участков тканей, инородных тел, своевременно выполня лась пункция полости сустава с эвакуацией его содержимого.

При ранении тазобедренного сустава возможны повреждения вертлужной впадины, головки, шейки бедра. Потерпевшим с огне стрельным верифицированным ранением тазобедренного сустава не обходимо произвести капсулотомию независимо от расположения раны проекционным разрезом, в частности дорсолатеральным до ступом, причем хирург должен иметь двух помощников и набор соответствующего инструментария.

При повреждении головки бедренной кости допустима ее час тичная резекция, что помогает более основательно осуществить инспекцию полости сустава и обеспечивает декомпрессию в после операционном периоде.

Полное разрушение головки, а также уже сформировавшаяся секвестрация служат показанием к первичной резекции ее.

При разрушении суставной впадины тазобедренного сустава до пустимо вывихивание головки в рану с исчерпывающей ревизией суставной впадины, удалением нежизнеспособных тканей, коррек цией отломков, если это возможно.

Одно из важнейших условий — тщательнейшее дренирование полости сустава и раны. В полости сустава оставляют тонкий си ликоновый дренаж для введения антибиотиков и контроля за ха рактером и микробной обсемененностью раневого отделяемого.

Иммобилизация при ранениях тазобедренного сустава может быть достигнута с помощью гипсовой кокситнои повязки, а также методом чрескостного остеосинтеза с использованием конструкций, разрабо танных Г. А. Илизаровым.

5*

Г Л А В А 4

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЯСА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ПЛЕЧА И ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Повреждения пояса верхней конечности, плеча и плечевого сустава встречаются очень часто, а при стихийных бедствиях и катастрофах количество их значительно увеличивается. В большинстве случаев это переломы и вывихи, относящиеся к так называемой амбулатор ной травме. В то же время при наличии смещения отломков, сложных вывихах, переломовывихах возникают ситуации, когда необходимо произвести повторные репозиции под местным или общим обезбо ливанием, наложить гипсовую повязку. После контрольной рентге нографии разрабатывают тактику дальнейшего ведения больного. Пациента направляют на амбулаторное лечение или госпитализи руют в стационар в зависимости от успеха репозиции и социальных обстоятельств. Госпитализируют также больных с осложнениями, нуждающихся в оперативном лечении.

Правильная организация медицинской помощи больным с по вреждениями плеча и пояса верхней конечности играет ведущую роль в восстановлении функции конечности и трудоспособности.

Врач должен иметь представление о травме плеча и пояса верхней конечности как об отдельных нозологических формах, так и о составной части множественных повреждений, поскольку оказание первой медицинской помощи пострадавшим в период катастроф и массовых поступлений выпадает на долю участкового врача и других специалистов, а не только травматологов и хирургов.

4 . 1 . ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЯСА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Пояс верхней конечности состоит из двух парных костей — ключицы и лопатки, которые, сочленяясь между собой и с рукояткой грудины, образуют полукольцо, разомкнутое по задней поверхности. Такое взаиморасположение костей имеет важное значение в распределении мышечных усилий и биомеханики движений надплечья и плеча.

4.1.1. Повреждения ключицы

Ключица является единственной костью, соединяющей верхнюю конечность с туловищем. Это трубчатая кость S-образной формы.

Абсолютная длина ключицы взрослого человека составляет 12— 16 см. Ключица состоит из тела (средняя часть) и двух концов: акромиального и грудинного. Последние несколько утолщены и об разуют сочленения с лопаткой и грудиной.

132

Акромиально-ключичный сустав характеризуется малой подвиж ностью. Он имеет плотную фиброзную капсулу, в которую как бы вплетена акромиально-ключичная связка. Другая более прочная связка, удерживающая сочленение ключицы с акромионом, — клю вовидно-ключичная — состоит из двух порций: трапециевидной и конической.

Грудино-ключичный сустав по форме является шаровидным. Фиб розная капсула его укреплена передней и задней грудино-ключич- ными связками. Кроме того, имеются реберно-ключичная и меж ключичная связки, предохраняющие сочленяющиеся кости от раз общения.

Кключице прикрепляется 5 мышц. В области грудинного конца

кверхненаружному краю прикрепляются грудино-ключично-сосце- в ид на я мышца, к нижнепереднему краю — ключичная часть большой грудной мышцы. В области акромиального конца к передневерхней поверхности прикрепляется трапециевидная мышца, а к передненижнему краю — дельтовидная. Пятая мышца — подключичная — прикрепляется по задней поверхности ключицы в средней ее части. Следует помнить, что под этой мышцей расположены поключичная артерия, вена и нервы плечевого сплетения. Несколько медиальнее, на уровне грудино-ключичного сплетения, справа расположены плечеголовной ствол и общая сонная артерия, слева — подключичная артерия и с обеих сторон — блуждающий нерв.

Сфизиологической точки зрения ключица является своеобразной пружинящей «распоркой» между грудиной и плечевым суставом, не позволяющей последнему занять более медиальное положение. Упор для плеча и подвижность в суставах ключицы способствуют значи тельному объему движений плеча и надплечья. Важную роль в биомеханике этих движений играют мышцы, прикрепляющиеся к ключице. Кроме того, ключица защищает сосудисто-нервный пучок.

Переломы ключицы. Эти переломы составляют около 3% от нарушений целости всех костей скелета и чаще встречаются у лиц молодого возраста.

Механизм травмы преимущественно непрямой: падение на от веденную руку, на локтевой, плечевой суставы, сжатие надплечий. Возможен и прямой механизм травмы — удар в область ключицы каким-либо предметом или при падении.

Переломы ключицы диагностируются без затруднений, поскольку кость располагается под кожей и доступна исследованию. Характерен вид больного: голова повернута и наклонена в сторону повреждения, надплечье опущено и смещено кпереди, а медиальный край лопатки

инижний ее угол отходят от грудной клетки — отсутствие «рас порки», каковой являлась ключица. Пострадавший поддерживает руку на стороне повреждения, плечо опущено, прижато к туловищу

иротировано внутрь. Подключичная ямка сглажена. Часто в области ключицы видна припухлость за счет выстоящего центрального от ломка. Пальпаторно выявляют нарушение непрерывности кости, можно (но не желательно!) определить патологическую подвижность

икрепитацию.

133

Очень часто переломы ключицы сопровождаются смещением от ломков, особенно если линия излома идет косо и проходит через середину кости. Вследствие нарушения физиологического равновесия мышц отломки смещаются и занимают типичное положение. Цен тральный отломок под действием грудино-ключично-сосцевидной мышцы смещается кверху и кзади, периферический отломок — книзу, кпереди и кнутри. Причина дислокации дистального фраг мента заложена в исчезновении опоры между плечевым суставом

игрудиной. Тяга дельтовидной мышцы и собственная масса конеч ности смещают периферический отломок книзу. Тракция большой

ималой грудных мышц ротирует плечо кнутри, приближает конеч ность к туловищу и не только увеличивает смещение книзу, но и сдвигает фрагмент кнутри: отломки как бы заходят один за другой. Усугубляет медиальное смещение периферического отломка сокра щение подключичной мышцы.

Рентгенографию ключицы производят, как правило, в одной прямой переднезадней проекции и очень редко, при оскольчатых переломах, чтобы уточнить расположение промежуточного отлом ка, — в боковой проекции.

Различают консервативный и оперативный методы лечения. На иболее часто консервативное лечение заключается в одномоментной репозиции и устойчивой фиксации отломков.

Обезболивание местное. В область перелома вводят 10—20 мл 1 % раствора новокаина. Выждав 5—7 мин, приступают к манипуляции. Цель репозиции — подвести периферический отломок к центральному путем подъема надплечья и отведения его кнаружи и кзади. Сущест вует несколько способов сопоставления отломков ключицы.

Первый способ. Больного укладывают на спину на край стола с подложенным высоким валиком между лопаток. Руку на стороне перелома свешивают со стола. Через 10—15 мин помощник хирурга становится у изголовья больного, захватывая руками под мышечные впадины, производит смещение надплечий кверху и кза ди. Хирург, стоя лицом к больному, одной рукой фиксирует плечевой сустав, второй производит вправление и удержание отломков.

Второй способ. Этот способ аналогичен первому, но выпол няется при вертикальном положении больного, которого усаживают на низкий табурет. Помощник хирурга становится сзади пострадав шего, спереди захватывает подмышечные впадины и, упираясь ко леном в спину больного, максимально поднимает и разводит над плечья. Хирург осуществляет репозицию непосредственно в месте перелома.

Т р е т и й способ. Используется при отсутствии помощника. Рядом ставят два табурета, на них боком друг к другу усаживаются больной и хирург. Последний заводит свое предплечье в подмышеч ную впадину больного, одновременно своей грудной клеткой удер живает плечо и локтевой сустав пострадавшего в положении при ведения. Затем врач своим предплечьем поднимает надплечье боль ного и, действуя, как рычагом, отводит его кзади. Свободной рукой сопоставляет отломки.

134

Выполняя любой из способов репозиции, не следует отводить плечо, так как при этом натя гивается большая грудная мыш ца, приводится плечевой сустав, что затрудняет сопоставление отломков.

По окончании манипуляции, не ослабляя тяги, необходимо за фиксировать надплечье и плечо

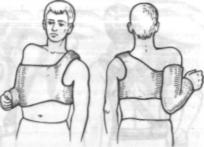

на стороне поражения в положе нии, достигнутом репозицией. Рис. 4.1. Повязка Вайнштейна.

Лучше всего для этого подходит

гипсовая повязка. Из множества предложенных выдержала испыта ние временем и заслужила признание повязка Смирнова и Вайн штейна (рис. 4.1). Выполняя иммобилизацию, следует обязательно положить ватно-марлевый валик в подмышечную впадину.

Надежная фиксация отломков достигается шиной Кузьминского (рис. 4.2). В случае неудачи при одномоментной репозиции эта шина может быть использована для постепенного (в течение 2—3 дней) сопоставления отломков. Правильная установка сегментов тела плечевой кости, коррекция тяги путем перемещения ремней позволяют использовать шину как репонирующее приспособление.

Шины Бёлера, Рахманова, Тихомирова, Чижина и др. в насто ящее время практически не применяются и имеют лишь историческое значение.

Неплохие результаты дает метод Титовой при правильном его использовании. Автор проводит лечение с помощью определенных размера и формы «овала», помещенного в подмышечную впадину больного. Руку подвешивают на косынке. Применяют раннее фун кциональное лечение.

Непригодными для фиксации отломков ключицы являются мягкотканные повязки: 8-образная, кольца Дельбе, поскольку они не создают подъема надплечья, а только отводят его кзади, а косыночная, повязки Дезо и Вельпо не закрепляют отломки в нужном положении. Кроме того, через 1—2 сут туры бинта ослабевают и повязка перестает выполнять фиксирующую роль. В виде исключе ния указанные повязки могут быть использованы у детей при поднадкостничных переломах и у лиц пожилого и старческого возраста.

Переломы ключицы нередко являются составной частью поли травмы, и перечисленные способы лечения становятся неприемлемы из-за вынужденного лежачего положения больного. В подобных ситуациях следует включать в арсенал медицины катастроф метод Куто. Больной лежит на спине ближе к краю кровати со свешенной рукой в течение 24 ч. Затем руку, согнутую в локтевом суставе, помещают на низкий приставной табурет на 14—21 день.

Оперативное лечение переломов ключицы выполняется по стро гим показаниям. Такими показателями являются повреждение со судисто-нервного пучка, открытые переломы, многооскольчатые пе-

135

«^ |

|

реломы с угрозой повреж- |

||

•га |

дения сосудов и нервов, ин- |

|||

Ш |

терпозиция мягких тканей, |

|||

1/~\ |

угроза |

перфорации кожи |

||

л |

т |

острым отломком. Если от- |

||

VSt \ |

ломок с острым краем зна- |

|||

- |

\ V |

чительно выстоит, а кожа |

||

|

yvh}/ |

в месте выпячивания ане- |

||

±ЬрУ |

мична |

(белого цвета), не |

||

=Щ ( |

следует ждать |

пролежня |

||

|

^1 |

мягких |

тканей. |

Необходи- |

|

J |

мо оперировать |

больного, |

|

|

|

что даст возможность про |

||

|

|

извести разрез |

в нужной |

|

|

|

проекции и в асептических |

||

Рис. 4.2. Шина Кузьминского. |

|

УСЛОВИЯХ. |

|

|

Оперативное лечение заключается в обнажении отломков, открытой репозиции и фиксации костных фрагментов

одним из способов. Наиболее часто применяют внутрикостный остеосинтез металлическим штифтом. Фиксатор может быть внедрен со стороны центрального отломка или ретроградно, когда штифт пробивают в периферический отломок до выхода за акромион, а затем, сопоставив костные фрагменты, внедряют штифт в централь ный отломок, перемещая его в обратном направлении.

Возможен и накостный остеосинтез пластиной. После операции накладывают гипсовую лонгетную повязку.

Внастоящее время для лечения переломов ключицы применяют

иаппараты внешней фиксации.

Независимо от способа лечения и вида фиксирующего устройства иммобилизация должна продолжаться не менее 4—6 нед.

С 3—4-го дня назначают УВЧ на область перелома и ЛФК для неиммобилизированных суставов. На 7—10-й день приступают к статическим сокращениям мышц предплечья и плеча.

По истечении срока иммобилизации снимают гипсовую повязку и производят рентгенографию. Если консолидация наступила, при ступают к восстановительному лечению: ЛФК для суставов верхней конечности, массаж надплечья и плеча, водолечение в бассейне и т. д. Трудоспособность восстанавливается через 6—8 нед.

Вывихи ключицы. Они составляют 3—5% от всех вывихов. Возникают вывихи ключицы преимущественно в результате непря мого механизма травмы: падение на надплечье или отведенную РУКУ> резкое сжатие надплечий во фронтальной плоскости.

Различают вывихи акромиального и грудинного концов ключицы, причем первые встречаются в 5 раз чаще. Очень редко бывает вывих обоих концов ключицы одновременно.

Вывих акромиального конца ключицы. С наружной стороны клю чицу удерживают связки, в зависимости от разрыва которых раз личают полные и неполные вывихи. При разрыве одной акроми-

136

рис. 4.3. Вывих акромиального конца ключицы (схема).

а |

|

ключица и |

акромиальный конец на |

одном уровне; б — резкое смешение акро |

|||

миального конца |

ключицы. |

||

ально-ключичной связки вывих считают неполным, при разрыве и клювовидно-ключичной связки — полным.

В анамнезе — характерный ме ханизм травмы. Жалобы на боль в зоне акромиально-ключичного

сустава, умеренно ограничивающую движения в плечевом суставе. В месте повреждения отмечаются отек и деформация, выраженность которой зависит от того, полный или неполный вывих. При полном вывихе акромиальный конец выстоит значительно, наружная его поверхность прощупывается под кожей, а при движении лопаткой ключица остается неподвижной. При неполном вывихе ключица сохраняет связь через клювовидно-ключичную связку и движется вместе с лопаткой, наружный конец ключицы прощупать не удается. Пальпация во всех случаях болезненна. При надавливании на клю чицу вывих довольно легко устраняется, но стбит прекратить дав ление — возникает вновь. Это так называемый симптом клавиши, который служит достоверным признаком разрыва акромиально-клю- чичной связки.

Рентгенография облегчает постановку диагноза. При чтении рен тгенограммы следует обращать внимание не столько на ширину суставной щели (величина ее вариабельна, особенно при неправиль ных укладках), сколько на положение нижнего края ключицы и акромиального конца ее. Если они стоят на одном уровне, значит, связочный аппарат цел и вывиха нет, а если ключица сместилась кверху, границы уровней изменяются (рис. 4.3).

Различают консервативные и оперативные способы лечения. Вправление вывихнутого акромиального конца ключицы не пред ставляет трудностей, однако удержать его в нужном положении консервативными методами довольно сложно. Для фиксации исполь зуют разнообразные повязки, шины и аппараты, дополненные пелотом.

Примером мягкотканных приспособлений может служить повязка Волковича. После анестезии места повреждения 20—30 мл 1% раствора новокаина производят вправление ключицы. На область акромиально-ключичного сочленения накладывают ватно-марлевый пелот, который фиксируют полоской липкого пластыря от акроми ального конца через надплечье кзади и книзу, затем по задней поверхности плеча, вокруг локтевого суставав и возвращаются по передней поверхности плеча к исходной точке. Повязку накладывают при отведенном кнаружи и кзади плече. В подмышечную область вводят небольшой валик, руку опускают и фиксируют косынкой.

Другой способ фиксации пелота — наложение пластырной по-

137

Рис. 4.4. Операции восстановления акромиально-ключичного соединения по способу Бома (а), Беннеля (б) и Уоткинса — Каплана (в).

вязки при отведенном плече от надплечья до нижней трети плеча по наружной поверхности. Подкрепляют второй полоской, идущей перпендикулярно первой (крестообразно). Руку опускают, что уси ливает натяжение пластыря и удержание ключицы. И ту и другую пластырные повязки целесообразно подкрепить наложением повязки Дезо.

Мягкотканные повязки как способ фиксации приемлемы при лечении больных с неполными разрывами акромиально-ключичного сочленения.

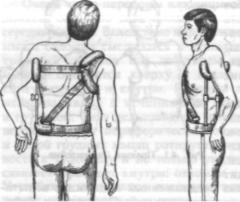

Гипсовая повязка используется наиболее часто для фиксации. Применяют различные модификации торакобрахиальных повязок, но с обязательным отведением плеча на 95—105° и использованием пелота в виде валика, портупеи и т. д. Оригинальное решение нашел А. Н. Шимбарецкий, дополнивший торакобрахиальную гипсовую по вязку винтовым пелотом.

С целью удержания вправленного акромиального конца ключицы может быть использована шина Кузьминского или специально для этого предназначенная шина Кожукеева.

Срок иммобилизации при всех консервативных способах состав ляет 4—6 нед.

При застарелых вывихах показано оперативное лечение. Суть его заключается в создании акромиально-ключичной и клювовид но-ключичной связок из аутотканей, аллотканей или синтетических материалов (шелк, капрон, лавсан). Наиболее часто производят операции по способу Бома, Беннеля, Уоткинса — Каплана (рис. 4.4). После хирургического вмешательства накладывают гипсовую тора кобрахиальную повязку сроком на 6 нед.

Подкупающие своей простотой операции восстановления акро миально-ключичного сустава спицами, шурупами, путем сшивания и т. д. без пластики клювовидно-ключичной связки выполнять не следует из-за большого числа осложнений.

Вывих грудинного конца ключицы. Возникает в результате не прямого механизма травмы: избыточное отклонение плеча и над плечья кзади или кпереди. В зависимости от смещения внутреннего

138

Iконца ключицы различают предгрудинный, надгрудинный и загрудинный вывихи. Последние два встречаются чрезвычайно редко.

Беспокоят боли в области грудино-ключичного сустава. В верхней части грудины определяется выпячивание (исключая загрудинный вывих), которое смещается при сведении и разведении надплечий, глубоком дыхании. Ткани отечные, болезненные при пальпации. Надплечье на стороне травмы укорочено.

Производят рентгенографию обоих грудино-ключичных суставов в строго симметричной укладке. При вывихе грудинный конец клю чицы смещается вверх и к средней линии тела. На рентгеновском снимке его тень перекрывает тень позвонков и проецируется выше, чем со здоровой стороны.

Наилучшие анатомические и функциональные результаты до стигаются при хирургическом лечении. Наиболее часто производят операцию Марксера: фиксируют ключицу к грудине П-образным трасоссальным швом. Отводящую шину или торакобрахиальную гип совую повязку накладывают на 3—4 нед.

4.1.1.1. Ошибки в диагностике и лечении при повреждении ключицы

При переломах ключицы следует проверить кожную чувствитель ность и двигательную функцию верхней конечности, поскольку возможно повреждение плечевого сплетения. Кроме того, проверяют пульсацию на артериях конечности. Ослабление или отсутствие пульса, бледность или синюшность кожных покровов, выраженный отек верхней конечности и лица наряду с другими признаками могут свидетельствовать о повреждении артерий или вен сосудистого пучка.

Ошибкой является отказ от оперативного вмешательства при явных признаках повреждения сосудисто-нервного пучка.

После остеосинтеза ключицы обязателен рентгенологический кон троль.

Следует считать ошибкой применение после репозиции повязок и устройств, не поднимающих и не отводящих кзади надплечье.

При вывихах ключицы наиболее часты ошибки в диагностике разрывов акромиально-ключичного сустава. Вышестоящий акромиальный конец ключицы создает иллюзию западения в области плечевого сустава и симулирует вывих в этом сочленении. Иногда «подтверждает» диагноз рентгенограмма, сделанная при неправиль ной укладке конечности, фиксированной повязкой Дезо. Подтя нутое кверху повязкой плечо создает видимость подвывиха головки плечевой кости кверху. Необходимо помнить, что при нарушении конгруэнтности в плечевом суставе никогда не будет свободных движений, а малейшая попытка их форсировать вызывает интен сивную боль.

Нередкой ошибкой в лечении вывиха акромиального конца клю чицы является фиксация его спицей через акромион. Во-первых, спицы часто ломаются и мигрируют даже при иммобилизации гип-

139

совой торакобрахиальной повязкой, а во-вторых, почти всегда на ступает рецидив вывиха, поскольку не производят пластики клю вовидно-ключичной связки — главной в удержании ключицы.

4.1.2. Повреждения лопатки

Лопатка располагается от II до VII ребра по задней поверхности грудной клетки, представляет собой плоскую треугольную кость, имеющую три края: верхний, медиальный и латеральный, которые сходятся и образуют три угла: верхний, латеральный и нижний. Латеральный угол утолщен и образует шейку лопатки, переходящую в суставную впадину. Рядом с впадиной от верхнего края отходит клювовидный отросток. Передняя поверхность лопатки заполнена подлопаточной мышцей. Задняя поверхность лопатки делится остью на две неравной величины ямки: меньшую надостную, заполненную одноименной мышцей, и большую подостную, заполненную подостной, малой и большой круглыми мышцами. Ость лопатки, про должаясь в латеральную сторону, оканчивается акром ионом, нави сающим сзади и сверху над суставной впадиной. От ости и акромиона начинается дельтовидная мышца, а от клювовидного отростка к плечу идут клювовидно-плечевая мышца, короткая головка двугла вой мышцы плеча и малая грудная мышца. К бугоркам суставной впадины выше и ниже хрящевой зоны прикрепляются соответственно длинная головка двуглавой и длинная головка трехглавой мышц плеча.

Начинаясь от поперечных отростков G—Civ четырьмя зубцами, идет косо вниз и прикрепляется к верхнему углу лопатки мышца, поднимающая лопатку. Еще две мышцы прикрепляются к медиаль ному краю лопатки: ромбовидная, которая начинается от остистых отростков Cvi—Cvii и Di—Div, и передняя зубчатая, начинающаяся девятью зубцами от верхних ребер (от I до VIII или IX).

Такое обилие мышц делает лопатку очень подвижной. Кроме того, все перечисленные мышцы участвуют в отведении, приве дении, наружной и внутренней ротации плеча, а трапециевидная и передняя зубчатая мышца осуществляют отведение плеча за пределы 90°.

Переломы лопатки. Эти переломы составляют 0,3—1,5% от всех повреждений костей скелета. Линия излома может проходить через различные анатомические образования лопатки. В связи с этим выделяют переломы тела, ости и углов лопатки. Возникают они в большинстве случаев при прямом механизме травм: удар в область лопатки или падение на нее. При непрямом механизме (падение на кисть или локтевой сустав отведенной руки) чаще всего возникает другая группа повреждений: переломы суставной впадины, шейки лопатки, акромиона и клювовидного отростка.

Характер клинических проявлений зависит от локализации по вреждения. Так, переломы тела, ости и углов лопатки сопровож даются болью, припухлостью вследствие кровоизлияния — симпто мом «треугольной подушки»; пальпаторно иногда удается выявить

140