- •432027, Г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32.

- •Содержание

- •Введение

- •1. Основы процесса резания

- •1.1. Понятие процесса резания. Основные термины и определения

- •Классификация процессов резания

- •1.2. Элементы режима резания. Геометрия срезаемого слоя

- •1.3. Физико-механические и физико-химические аспекты процесса резания

- •1.4. Работоспособность режущих инструментов

- •1.5. Инструментальные материалы

- •Область применения и свойства быстрорежущих сталей

- •Свойства и области применения минералокерамики

1.2. Элементы режима резания. Геометрия срезаемого слоя

К элементам режима резания относятся: скорость – V (м/мин), подача – S0 (мм/об), глубина резания – t (мм), основное технологическое время Т (мин).

Скорость резания – перемещение обрабатываемой поверхности заготовки в единицу времени относительно режущей кромки инструмента.

![]() (1)

(1)

где n – частота вращения (об/мин).

Подача – величина перемещения режущей кромки резца (РИ) в направлении движения подачи. Рассматривают подачу на оборот Sо, мм/об – перемещение РИ в направлении движения подачи за один оборот заготовки; минутную подачу Sмин или скорость движения подачи V - перемещение РИ в направлении движения подачи за одну минуту.

Sмин = S0n. (2)

Глубина резания – величина слоя материала снимаемого за один проход инструмента, рассматриваемого как расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями.

![]() .

(3)

.

(3)

Основное технологическое время – время затрачиваемое непосредственно на процесс снятия стружки.

![]() ,

(4)

,

(4)

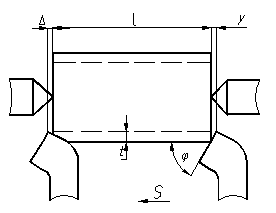

где l – длина обработанной поверхности, мм; у - величина врезания инструмента, мм; - величина перебега инструмента, мм.

Рис. 2. Схема рабочего хода токарного резца

В результате перемещения резца вдоль заготовки в процессе резания можно рассматривать сечение срезаемого слоя, получаемого при смещении резца на величину подачи.

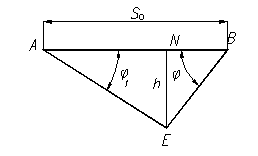

Рис. 3. Геометрические параметры срезаемого слоя при токарной обработке

Геометрические параметры срезаемого слоя:

b – ширина срезаемого слоя – расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями измеренное вдоль главной режущей кромки:

a – толщина срезаемого слоя – расстояние между двумя последовательными положениями поверхности резания: a=Ssin;

F – площадь срезаемого слоя: F=St=ab.

При изучении процесса резания рассматривают номинальную площадь срезаемого слоя АВДК, действительную – АЕDК и остаточную – АВЕ. По остаточной площади АВЕ можно приближенно судить о шероховатости обработанной поверхности (рис. 4). На рис. 4 высота остаточного гребешка h – высота микронеровностей.

Рис. 4. Схема расчета шероховатости обработанной поверхности

1.3. Физико-механические и физико-химические аспекты процесса резания

П роцесс

образования стружки сопровождается

двумя видами деформаций: сжатие

определенного объема металла,

непосредственно примыкающего к передней

поверхности РИ, и его сдвиг. Для того,

чтобы этот сдвиг произошел необходимо,

чтобы напряжения на плоскости сдвига

превышали предел текучести материала.

роцесс

образования стружки сопровождается

двумя видами деформаций: сжатие

определенного объема металла,

непосредственно примыкающего к передней

поверхности РИ, и его сдвиг. Для того,

чтобы этот сдвиг произошел необходимо,

чтобы напряжения на плоскости сдвига

превышали предел текучести материала.

Рис. 5. Зоны деформаций при резании: зона OLM – зона основных пластических деформаций, образуется в результате сжатия металла (OL - начальная граница зоны стружкообразования, где частицы металла получают первую деформацию, OM – конечная граница зоны стружкообразования, здесь частицы металла получают наибольшую деформацию и имеют свойства, характерные для готовой стружки); зона OEF – зона дополнительных пластических деформаций, протяженность ее приближенно равна половине полной длины контакта стружки с передней поверхностью РИ – Сγ (причиной образования этой зоны являются процессы трения на передней поверхности РИ)

Согласно современной теории стружкообразования процессы деформации в зоне резания происходят с соответствии со схемой (рис. 5).

В зависимости от вида обрабатываемого материала (ОМ), геометрии РИ и режима резания имеют место четыре типа стружки:

элементная – состоит из отдельных элементов, не связанных, или слабо связанных между собой, одинаковой формы и размеров;

суставчатая – разделение на отдельные элементы не происходит, намечается граница раздела между элементами, но она не пронизывает стружку насквозь;

сливная – характеризуется своей непрерывностью, прирезцовая сторона стружки отполирована (за счет трения о переднюю поверхность), имеет мелкие зазубрины в верхней части;

надлома – состоит из отдельных элементов различной формы и размеров.

Первые три типа называются стружками скалывания (сдвига), так как их образование связано с напряжениями сдвига, последняя – отрыва, так как ее образование связано с растягивающими напряжениями. Тип стружки является важным технологическим параметром, по которому можно судить о процессе резания (табл. 3).

При обработке пластичных материалов образуются первые три типа стружки, причем с увеличением твердости ОМ стружка переходит от сливной к элементной. При обработке хрупких ОМ образуется стружка элементная и надлома, причем с увеличением твердости ОМ стружка переходит из элементной в стружку надлома.

|

Рис. 6. Силы резания при токарной обработке |

Силы при обработке материалов резанием определяют экспериментально при помощи динамометров, с помощью которых равнодействующую силу резания R раскладывают по трем координатным осям (z, x, y) (рис. 6).

![]() (5)

(5)

где Pz – главная составляющая силы резания, определяет мощность и крутящий момент при резании; необходима для расчета привода главного движения; Py – радиальная составляющая силы резания, отжимает РИ от заготовки, оказывает влияние на точность и шероховатость обработанной поверхности; Px – осевая составляющая силы резания; необходима для расчета привода подачи станка.

При =45, =15, =0 то Pz =1, Py = (0,4 – 0,5)Pz, Px=(0,3 – 0,4)Pz.

Влияние скорости резания на силы носит нелинейный характер, причем в целом вне зоны наростообразования рост скорости резания приводит к снижению силы, так как в результате роста температуры резания происходит разупрочнение ОМ.

Увеличение прочности ОМ, подачи и глубины резания приводит к росту силы резания, так как возрастает площадь сечения срезаемого слоя.

Мощность затрачиваемая на процесс резания:

![]() [кВт] (6)

[кВт] (6)

где Pz–(Н), v–(м/мин).

Мощность на валу электродвигателя:

![]() ,

(7)

,

(7)

где - КПД электродвигателя станка.

Как указывалось выше, процесс резания сопровождается интенсивным тепловыделением. Основными источниками теплоты при резании являются:

1. Пластическая деформация материала в зоне OLM, в результате образуется теплота деформации.

2. Трение стружки по передней поверхности, в результате образуется теплота трения по передней поверхности.

3. Трение ОМ по задней поверхности, в результате образуется теплота трения по задней поверхности.

Теплота при резании играет двойную роль. С одной стороны она облегчает процесс резания, так как определяет интенсивность протекания процесса разупрочнения ОМ. С другой стороны – непрерывное тепловое воздействие на контактной площадке РИ приводят к их износу.

Увеличение прочности ОМ, скорости резания, подачи и глубины резания приводит к росту тепловыделения. Для снижения температуры при резании применяют охлаждение жидкостями и газами, используют твердые и пластичные смазки, покрытия.