- •Введение

- •Глава 1 Основные понятия и определения

- •1.1. Начальные сведения о системах автоматического регулирования

- •1.2. Понятие о линейных, нелинейных и линеаризованных моделях

- •1.3. Принципы автоматического управления

- •1.4. Интегральные преобразования Лапласа

- •Глава 2 структурные схемы и их преобразования

- •2.1. Понятие о структурной схеме

- •2.2. Правила преобразования структурных схем

- •2.4. Передаточные функции структурной схемы

- •Глава 3 статические режимы автоматических систем

- •3.1. Понятие о статических характеристиках

- •3.2. Понятие о статическом и астатическом регулировании

- •3.3. Примеры статических и астатических систем

- •3.3.1. Автоматические системы стабилизации напряжения

- •3.3.2. Автоматические системы стабилизации частоты вращения вала

- •Глава 4 динамические звенья

- •4.1. Понятие динамического звена

- •4.2. Динамические характеристики звена

- •4.3. Типовые динамические звенья

- •4.3.1. Безынерционное звено

- •4.3.2. Инерционное (апериодическое) звено первого порядка

- •4.3.3. Инерционное звено второго порядка

- •4.3.4. Интегрирующие звенья

- •4.3.5. Дифференцирующие звенья

- •4.3.6. Запаздывающее звено

- •4.4. Частотные характеристики типовых звеньев

- •Частотные характеристики безынерционного звена

- •Частотные характеристики апериодического звена

- •Частотные характеристики колебательного звена

- •И в показательной форме записывается следующим образом

- •Частотные характеристики дифференцирующего звена

- •Частотные характеристики интегрирующего звена

- •Частотные характеристики запаздывающего звена

- •4.5. Логарифмические частотные характеристики типовых звеньев

- •Глава 5 математическое описание автоматических систем

- •5.1. Общие замечания

- •5.2. Определение начальных условий

- •5.3. Способы записи математических моделей

- •5.2. Примеры математических моделей элементов

- •5.3. Пример построения математической модели автоматической системы

- •Моделирование системы начинается с разработки математических моделей ее элементов. (Уравнения моделей сопровождаются их операторной формой).

- •5.4. Методы построения переходных процессов

- •Глава 6 устойчивость автоматических систем

- •6.1. Понятие устойчивости

- •6.2. Устойчивость линейных систем

- •6.3. Методы определения устойчивости

- •6.4. Критерии устойчивости

- •6.5. Определение областей устойчивости. D – разбиение

- •6.4. Структурная устойчивость автоматических систем

- •6.5. Запас устойчивости

- •6.6. Об устойчивости нелинейных систем

- •Глава 7 качество процессов регулирования

- •7.1. Показатели качества регулирования

- •7.2. Косвенные методы оценки качества регулирования

- •7.3.Точность автоматических систем

- •7.4. Астатизм автоматических систем

- •Глава 8 формирование динамических характеристик

- •8.1. Законы регулирования

- •8.1. Коррекция характеристик ас

- •Глава 9 пример расчета автоматической системы стабилизации

- •9.1 Техническое задание (тз)

- •9.2 Компоновка функциональной схемы

- •9.3. Составление математических моделей сар

- •9.3.1. Статическая модель сар

- •9.3.2. Динамическая модель сар

- •9.3.3. Анализ динамики сар

- •Заключение

- •Библиографический список

4.3.3. Инерционное звено второго порядка

Уравнение динамики звена

![]() ,

(4.20)

,

(4.20)

где

Т –постоянная времени,

![]() коэффициент

демпфирования,

коэффициент

демпфирования,

![]() коэффициент

передачи звена.

коэффициент

передачи звена.

Операторное уравнение и передаточная функция звена следующие:

![]() ,

(4.21)

,

(4.21)

![]() .

(4.22)

.

(4.22)

Отличительной

чертой этого звена является возможность

существования трех видов переходных

характеристик, что определяется корнями

его характеристического уравнения

![]() .

Корни этого уравнения

.

Корни этого уравнения

![]() (4.23)

(4.23)

могут быть вещественными, комплексными или чисто мнимыми, определяя в каждом случае свой переходный процесс. При этом обычно говорят о трех типах звеньев.

Апериодическое

звено второго порядка.

При

![]() корни вещественные, и переходная

функция определяется формулой

корни вещественные, и переходная

функция определяется формулой

![]() .

(4.24)

.

(4.24)

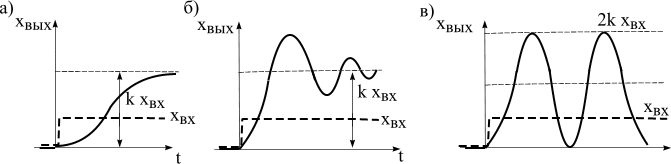

Переходный процесс имеет апериодический характер, протекающий без колебаний (рис. 4.6,а). Можно показать, что в этом режиме звено эквивалентно последовательному соединению двух апериодических звеньев первого порядка с постоянными времени T1, T2 и коэффициентами передачи k1, k2 . Поэтому передаточная функция звена может быть записана также в виде

![]() .

.

Колебательное звено. При 1 корни характеристического уравнения комплексные

![]() ,

,

где

![]() коэффициент

затухания, а

коэффициент

затухания, а

![]() угловая частота свободных колебаний.

Переходная характеристика колебательного

звена определяется уравнением

угловая частота свободных колебаний.

Переходная характеристика колебательного

звена определяется уравнением

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() - соответственно амплитуда, и фаза

свободных колебаний. Переходный процесс

показан на рис. 4.6,б.

- соответственно амплитуда, и фаза

свободных колебаний. Переходный процесс

показан на рис. 4.6,б.

Консервативное

звено. При

![]() корни становятся чисто мнимыми

корни становятся чисто мнимыми

![]() ,

(4.27)

,

(4.27)

и звено представляет собой идеализированный случай звена без потерь. Переходный процесс носит незатухающий колебательный характер (рис.4.6, в).

Рис. 4.6. Переходные функции инерционных звеньев второго порядка

Примеры. К инерционным звеньям второго порядка относятся элементы, способные запасать потенциальную и кинетическую энергию и преобразовывать их одну в другую. Такими возможностями обладают: электрические R-L-С контуры; электромеханические устройства, например, двигатели, у которых кинетическая энергия запасается в якоре, а электромагнитная (потенциальная) в якорной цепи; механические элементы, обладающие массой, упругостью и вязким трением и т. д.

Пример 4.2. Для R-L-C контура справедливо уравнение

![]() .

.

Используя

известные формулы:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

получим

,

получим

![]() .

.

Это

уравнение инерционного звена второго

порядка, в котором

![]() ,

,

![]() .

.

4.3.4. Интегрирующие звенья

Интегрирующим

называется звено, в котором производится

интегрирование входного воздействия,

и поэтому в выходном воздействии

обязательно присутствует интеграл

![]() .

.

Идеальное интегрирующее звено. Уравнение динамики звена в дифференциальной и интегральной формах имеют вид

![]() ,

(4.28)

,

(4.28)

![]() .

(4.29)

.

(4.29)

Операторное уравнение и передаточная функция определяются выражениями

![]() ,

(4.30)

,

(4.30)

![]() .

(4.31)

.

(4.31)

Переходную

характеристику легко получить из

уравнения (4.29), если учесть, что при

ступенчатом входном сигнале

![]() и его можно вынести за знак интеграла.

Это дает выражение

и его можно вынести за знак интеграла.

Это дает выражение

![]() .

(4.32)

.

(4.32)

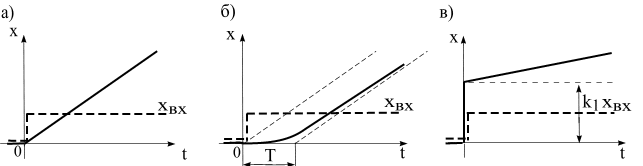

График переходной характеристики приведен на рис. 4.7,а.

Интегрирующее звено с замедлением. Звено описывается дифференциальным уравнением

![]() ,

(4.33)

,

(4.33)

и имеет передаточную функцию

![]() .

(4.34)

.

(4.34)

Отметим, что эту передаточную функцию можно записать еще так

![]() ,

(4.35)

,

(4.35)

что позволяет представить это звено, состоящим из параллельно соединенных звеньев идеального интегрирующего звена и апериодического звена первого порядка. Как показано на рис. 4.7,б, переходная функция звена представляется суммой переходных функций двух звеньев и определяется выражением

![]() .

(4.36)

.

(4.36)

Изодромное звено. Уравнение звена и его передаточная функция

![]() (4.37)

(4.37)

![]() .

(4.38)

.

(4.38)

По виду передаточной функции можно сделать вывод, что изодромное звено составлено из параллельно включенных звеньев - идеального интегрирующего и безынерционного. Переходная функция звена определяется уравнением

![]() (4.39)

(4.39)

и график ее показан на рис. 4.7, в.

Рис. 4.7. Переходные функции интегрирующих звеньев

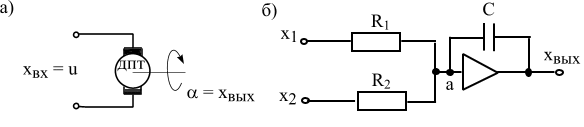

Пример 4.3. Идеальным интегрирующим звеном можно считать двигатель постоянного тока в режиме холостого хода. Для цепи якоря справедливо уравнение

![]() .

.

Если

пренебречь потерями напряжений

![]() ,

,

![]() и учесть, что

и учесть, что

![]() ,

где -угол

поворота вала, получим

,

где -угол

поворота вала, получим

![]() .

Интегрирование этого уравнения дает

уравнение идеального интегрирующего

звена, в котором

.

Интегрирование этого уравнения дает

уравнение идеального интегрирующего

звена, в котором

![]() ,

,

![]()

![]() .

.

Пример 4.4. Многие математические операции эффективно выполняются электронными схемами на основе операционных усилителей. Пример такой схемы дан на рис. 4.8,б.

Для этих усилителей характерно три

свойства: 1) усилитель имеет исключительно

большой коэффициент усиления

![]() ;

2) ток, проходящий через усилитель

настолько мал, что при составлении

баланса токов им можно пренебречь; 3)

потенциал в узле “а” можно принять

равным нулю так как

;

2) ток, проходящий через усилитель

настолько мал, что при составлении

баланса токов им можно пренебречь; 3)

потенциал в узле “а” можно принять

равным нулю так как

![]() ,

потому что

,

потому что

![]() .

Покажем, что при данных допущениях,

схема на рис. 4.8,б является идеальным

интегрирующим звеном. Запишем для точки

“а” уравнение баланса токов

.

Покажем, что при данных допущениях,

схема на рис. 4.8,б является идеальным

интегрирующим звеном. Запишем для точки

“а” уравнение баланса токов

![]() ,

,

принимая

![]() и интегрируя это уравнение, получим

и интегрируя это уравнение, получим

![]() .

.

Рис. 4.8. Примеры интегрирующих звеньев