- •Учебное пособие для студентов специальности «Садово-парковое хозяйство» содержание

- •Тема 1. Вводная

- •1.2. Понятие города

- •1.3. Планировка населенных мест

- •1.4. Основные проблемы и задачи градостроительства

- •Алан Брайан в преисподней «желтого дьявола»

- •Тема № 2. Районная планировка. Внешнее расселение

- •2.1. Понятие о районной планировке (цели, задачи и основные проблемы)

- •Виды районной планировки

- •2.3. Принцип экономического районирования территории

- •2.4. Внешнее расселение

- •2.5. Формы, типы и системы внешнего расселения

- •Системы

- •Тема 3: планировочная структура города

- •3.1. Градообразующие факторы

- •Понятие планировочной структуры города

- •Планировочная организация городских территорий

- •Удельная площадь селитебных территорий в зависимости от численности населения города и жилищной обеспеченности населения

- •3.5. Функциональное и строительное зонирование территории города

- •Примерное соотношение видов застройки в жилищном строительстве городов различной величины (%)

- •3.6. Планировочное районирование территории города

- •Городская территория крупного города

- •Условные обозначения

- •Тема 4. Улично-дорожная сеть города

- •4.1. Классификация транспортных средств и городских путей сообщения

- •4.2. Правила формирования городской улично-дорожной сети

- •4.3. Основные геометрические схемы улично-дорожной сети

- •4.4.Площади города, городские транспортные узлы

- •Классификация транспортных узлов

- •4.5. Поперечный профиль улиц

- •4.6. Система автотранспортного обслуживания города, жилого района и микрорайона

- •По месту размещения в теле города все учреждения кбо подразделяются на 5 групп:

- •По интенсивности (частоте) посещения учреждений кбо подразделяются на 3 вида:

- •По характеру использования учреждения кбо подразделяются на 2 вида:

- •5.2. Планировочные приемы размещения учреждений кбо города

- •5.3. Ступенчатая (ядерная) система обслуживания

- •5.4. Кбо жилого района и микрорайона

- •5.6. Принципы расчета сети кбо

- •Тема 6. Планировка и застройка жилых районов и микрорайонов

- •Факторы и требования, влияющие на планировку и застройку жилых районов и микрорайонов

- •Функциональные особенности планировочной организации микрорайона

- •6.3. Санитарно-гигиенические требования при планировке и застройке жилых районов и микрорайонов

- •Минимальные санитарные разрывы между гражданскими зданиями

- •6.4. Социально-демографические и экономические требования

- •6.5.Противопожарные требования.

- •Величина допустимой площади застройки и длины зданий от степени их огнестойкости, (м)

- •Противопожарные разрывы между зданиями в зависимости от их огнестойкости (м)

- •6.6 Архитектурно-композиционные особенности застройки жилых районов и микрорайонов

- •Ориентировочные соотношения разных типов жилых домов в застройке новых городов и поселков (в % к площади жилья)

- •Тема 7.Промышленные районы

- •7.1. Понятие о городском промышленном районе

- •"Штучным"

- •7.2. Классификация гпр

- •7.3. Принципы размещения гпр

- •7.4. Основные приемы планировки и застройки гпр

- •7.5. Вопросы методики построения планировочной структуры новых городов

- •Тема 8. Благоустройство микрорайонов и жилых районов

- •Понятие о внешнем благоустройстве

- •8.2. Элементы внешнего благоустройства

- •Размеры хозплощадок и их расчетные нормы

- •8.3.Малые архитектурные формы

- •8.4. Размещение гаражей

- •8.5. Основные технико-экономические показатели планировки и застройки населенных мест

- •Значение плотностей населения для микрорайонов с различной этажностью (при 12 м2 /чел.)

- •Показатели плотности застройки микрорайона при различной этажности жилых зданий ( в %)

- •Ориентировочные удельные площади функциональных зон микрорайона, приходящихся на 1 жителя

- •Ориентировочный баланс жилой территории микрорайона

- •Стадии проектирования и состав проектных работ в градостроительстве

6.3. Санитарно-гигиенические требования при планировке и застройке жилых районов и микрорайонов

При планировке и застройке жилых районов и микрорайонов санитарно-гигиенических требований касаются решения следующих основных вопросов:

а) выбора территории под жилищное строительство;

б) создание искусственного микроклимата;

в) защиты населения от шума и пыли.

Для строительства микрорайонов рекомендуется отводить наиболее благоприятные по санитарно-гигиеническим требованиям территории, приближенные, по возможности, к открытым водоемам и зеленым массивам.

Жилые микрорайоны желательно располагать на участках, имеющих односкатный, двускатный или крышеобразный характер рельефа с направлением уклонов в сторону улиц.

В случае наличия в пределах жилого района неудобных земель их рекомендуется использовать под посадки зеленых насаждений, под искусственные водоемы, участки отдыха и спорта.

Пример функционального зонирования территории жилых районов на рельефе с уклоном свыше 8% представлен на рис. 6.2.

Устранение недостатков природно-климатических условий средствами архитектуры обеспечивается созданием искусственного микроклимата. На небольших участках застроенных территорий он образуется с помощью определенных планировочных приемов и озеленения.

Основные параметры микроклимата:

а) инсоляция;

б) аэрация;

в) температура;

г) влажность.

Инсоляция - солнечное облучение здания или всего жилого комплекса. Санитарно-гигиеническое значение непосредственного солнечного освещения исключительно велико. Солнечный свет убивает большинство болезнетворных бактерий, профилактически воздействуя на среду. Продолжительность инсоляции по санитарно-гигиеническим требованиям должна составлять не менее 3-х часов в сутки (в период с 22 марта по 22 сентября для районов южнее 60о С.Ш.

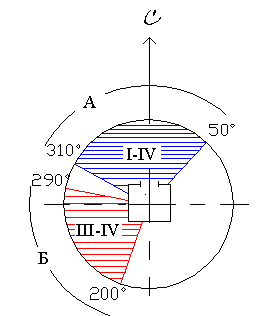

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями во всех климатических районах ( в центральной и северной полосе до 60о СШ) жилые комнаты квартир не допускается ориентировать на северную часть горизонта в пределах 310о-50о, а в южной полосе (южнее 45о СШ) - на юго-запад в пределах 200о – 290о(рис.6.4.а).

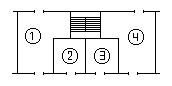

Исходя из условий инсоляции, жилые здания, по отношению к сторонам света, могут занимать три основных положения:

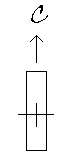

|

а) меридиальное, при котором здание своей продольной осью ориентировано по направлению север-юг. Меридиальная ориентация наиболее приемлема в 1 и П климатических районах |

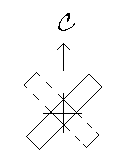

|

б) диагональное, при котором продольная ось направлена под углом к указанным направлениям. Диагональная ориентация создаст хорошее условие инсоляции в средних широтах и вполне приемлема при одностороннем размещении жилых комнат в южной полосе. |

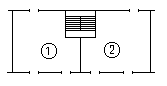

|

в) широтное, при котором эта ось параллельна направлению запад-восток. На юге наиболее приемлема широтная ориентация. При одностороннем размещении жилых комнат возможна их ориентацию на восток и юго-восток с отклонением фасадов зданий до 30о. |

Поскольку в конкретных условиях застройки не всегда есть возможность соблюдать эти требования, часть комнат допускается ориентировать на неблагоприятные стороны горизонта: не более двух в 3-4-х комнатных и не более одной-в 2-х комнатных квартирах. В общежитиях таковых должно быть не более 40% всех комнат.

Общее количество комнат в микрорайоне, ориентированных на неблагоприятные стороны горизонта, не должно превышать 25%. Для удовлетворения этих условий предусмотрены «широтные» варианты планировки секции жилых домов.

а) б)

в) г)

Рис. 6.4.. Основные архитектурно-планировочные варианты жилых домов по условиям проветривания квартир:

а) жилой дом свободной (неограниченной) ориентации; б) дом меридиональной ограниченной ориентации; в) дом южной ориентации; г) северной широтно-ограниченной ориентации.

Окна детских комнат должны быть ориентированы преимущественно на юг, юго-восток, восток, юго-запад.

В южных районах страны ориентация на юго-запад недопустима.

В средней полосе наиболее благоприятна ориентация школ на юг, юго-восток, восток, (допустима на запад).

В южных районах - на юг, восток, северо-восток и северо-запад, (недопустима западная ориентация).

Следует отметить, что на условия инсоляции помещений влияет не только ориентация, но и расстояния между зданиями и их форма плана.

– простая форма наиболее благоприятна для проникновения света и солнца во все помещения.

– сложные планы, имеющие внутренние углы, способствуют затенению части помещений.

Санитарные разрывы между зданиями назначаются с таким расчетом, чтобы рядом стоящие здания не препятствовали проникновению солнечных лучей в окна первых этажей в течение хотя бы 2-3х часов в сутки.

Минимальные санитарные разрывы между зданиями рекомендуется обосновывать специальными расчетами. Ориентировочно они могут быть установлены с учетом этажности, зданий на данным в табл. 7.1. Разрыв между одно-двухквартирными домами усадебной застройки в пределах одной пары домов не нормируются.

Разрывы от зданий детских садов-яслей, лечебных учреждений и школ до жилых и общественных зданий при расположении их со стороны палат, классов или детских комнат следует принимать не менее 2.5 высот противостоящего наиболее высокого здания (не башенного типа).

Таблица 6.1.