- •Раздел 1. История развития железнодорожного транспорта рф

- •1837 - Открыта первая в России железная дорога общего пользования Петербург - Царское село.

- •Раздел 2. Компания оао «ржд»

- •Показатели деятельности

- •Раздел 3. Габариты

- •Раздел 4. Путь и путевое хозяйство.

- •Верхнее строение пути

- •Путь на мостах

- •Раздел 5. Соединения и пересечения путей

- •Обыкновенный стрелочный перевод

- •Особенности устройства пути на электрифицированных линиях с автоблокировкой

- •2. В скобках указаны расстояния от переезда до сигнальных знаков «с» при скорости движения более 120 км/ч. Путевое хозяйство

- •Техническое обслуживание и ремонт пути

- •Понятие о ремонте пути

- •Раздел 6 электроснабжение железных дорог

- •Предприятия электроснабжения

- •Раздел 7

- •Электровозы

- •Устройство электровозов

- •Тепловозы

- •Устройство тепловоза По конструкции тепловозы подразделяют на одно-, двух- и многосекционные.

- •Раздел 8 вагоны и вагонное хозяйство Вагоны

- •Классификация вагонов

- •Устройство вагонов

- •Раздел 9 автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте

- •Устройство сигнализации и блокировка на перегонах Путевая полуавтоматическая блокировка

- •Автоматическая локомотивная сигнализация

- •Диспетчерский контроль за движением поездов

- •Автоматическая переездная сигнализация

- •Устройства сигнализации, централизации и блокировки на станциях

- •Диспетчерская централизация

- •Горочная автоматическая централизация

- •Виды связи и их назначение

- •Технические средства связи

- •Раздел 10 автоматизированные системы управления и информатизации

- •Раздел 11 раздельные пункты

- •Границы раздельных пунктов

- •Станционные пути

- •Раздел 12 организация перевозок Грузовые перевозки

- •Пассажирские перевозки

- •Раздел 13 организация движения поездов Понятие о грузопотоках

- •Классификация поездов

- •График движения поездов

- •Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог

- •Показатели эксплуатационной работы

- •Прием поездов

- •Отправление поездов

- •Руководство эксплуатационной работой

- •Автоматизация рабочих мест на железных дорогах

- •Библиографический список

Раздел 4. Путь и путевое хозяйство.

Согласно СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм» новые железнодорожные линии и подъездные пути, дополнительные (вторые, третьи) главные пути и усиливаемые (реконструируемые) существующие линии в зависимости от их назначения в общей сети железных дорог, характера и размера перевозок подразделяются на категории, приведенные в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Категории железных дорог

Категория железнодорожных линий |

Назначение железных дорог |

Расчетная годовая приведенная грузонапряженность нетто в грузовом направлении, млн. т.км/км |

Скоростные |

Железнодорожные магистральные линии для движения пассажирских поездов со скоростями от 160 до 200 км/ч |

- |

Особо грузонапряженные |

Железнодорожные магистральные линии для большого объема грузовых перевозок |

Свыше 50 |

I |

Железнодорожные магистральные линии |

от 30 до 50 |

II |

То же |

от 15 до 30 |

III |

То же |

от 8 до 15 |

IV |

Железнодорожные линии Внутристанционные соединительные и подъездные пути |

До 8 Независимо от грузонапряженности |

Железнодорожный путь обычно подразделяют на земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения.

Земляное полотно вместе с искусственными сооружениями образует нижнее строение пути. Оно представляет собой комплекс сооружений из грунта, служащих основанием для верхнего строения пути. Земляное полотно предназначено для укладки верхнего строения пути, восприятия нагрузок от подвижного состава, передаваемых через элементы верхнего строения пути, и для обеспечения устойчивости пути.

Отсюда вытекают и основные требования к земляному полотну — постоянная надежность, устойчивость, прочность, долговечность, экономичность в части расходов на его устройство, содержание и ремонт, возможность механизации работ.

Для сооружения земляного полотна рекомендуется использовать местные грунты, в том числе искусственные (отходы производства, пригодные для укладки в земляное полотно). Однако лучшими грунтами являются щебеночные, галечные, гравийные, крупно- и среднезернистые пески, которые обладают большой несущей способностью, хорошо пропускают воду и не изменяют своих свойств при замерзании.

Для обеспечения надежности земляного полотна и расширения сферы применения местных грунтов следует предусматривать:

уплотнение грунта в насыпях, а иногда в выемках и нулевых местах;

устройство защитного слоя из дренирующих грунтов под балластом;

применение геотекстиля, теплоизоляционных материалов (пенопласт, пенополистирол) для предотвращения пучин, обеспечения отвода поверхностных и грунтовых вод, использование защиты откосов.

Поперечным профилем земляного полотна называется поперечный разрез его вертикальной плоскостью, перпендикулярной к его продольной оси. Площадь грунта, на которую отсыпают насыпь, является ее основанием.

Поверхность земляного полотна, на которую укладывают верхнее строение пути, называется основной площадкой.

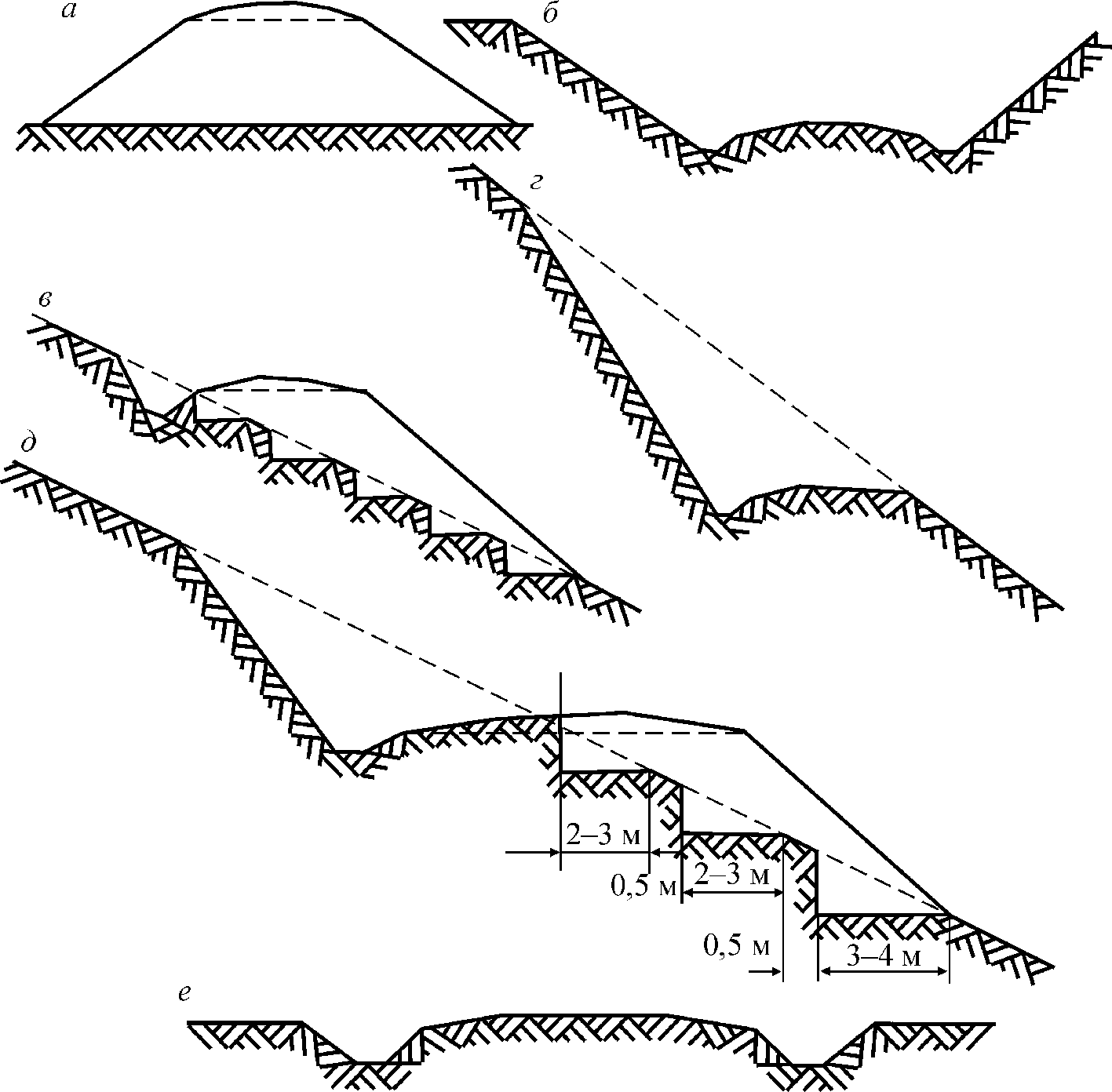

В зависимости от положения основной площадки относительно поверхности земли различают следующие виды земляного полотна:

насыпь [а],

выемка [б],

полунасыпь [в],

полувыемка [г],

полунасыпь-полувыемка [д],

нулевое место [е]

Рис. 4.2. Поперечные профили земляного полотна: а — насыпь; б — выемка;

в — полунасыпь; г — полувыемка; д — полунасыпь-полувыемка; е — нулевое место

Места перехода из насыпи в выемку и места, где земляное полотно проходит в уровне с поверхностью земли, которую только планируют, но не срезают и не досыпают, называют нулевыми местами.

Поперечный профиль определяет ширину земляного полотна (основной площадки) поверху, крутизну откосов, расположение и размеры водоотводных устройств и др.

Очертание основной площадки должно исключить застой воды и обеспечивать возможность укладки верхнего строения пути без повреждения земляного полотна.

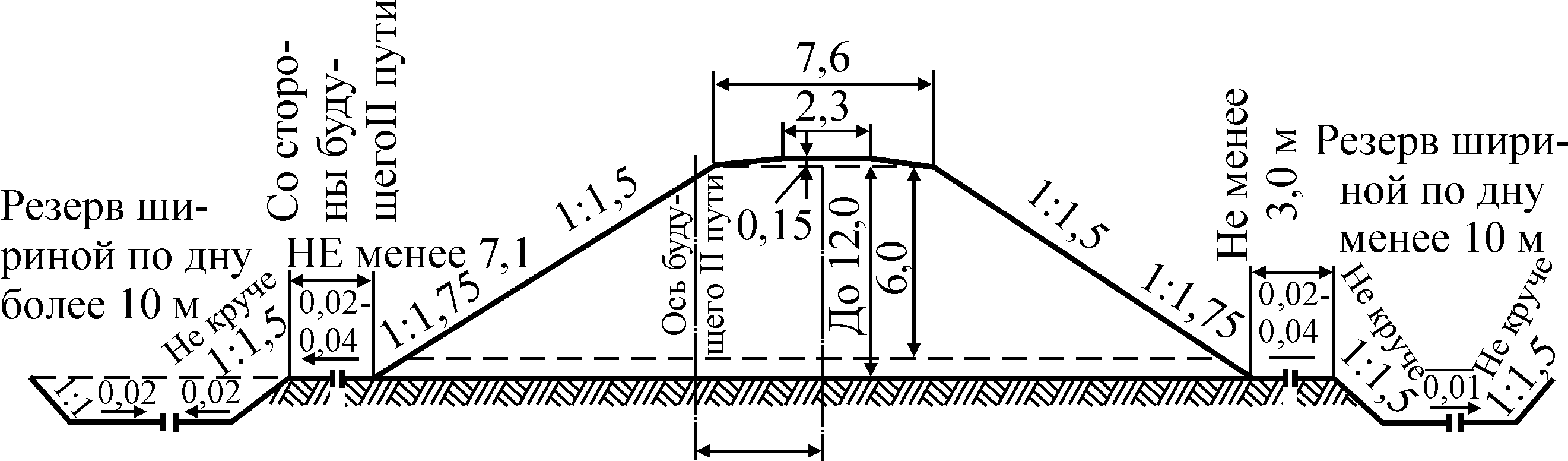

На однопутных линиях основная площадка, имеющая вид трапеции, называется сливной призмой. Верхняя часть сливной призмы имеет ширину 2,3 м, высота призмы 0,15 м. На двухпутных линиях основная площадка имеет форму треугольника, вершина которого на 0,2 м выше уровня бровок.

При возведении земляного полотна из хорошо дренирующих материалов (камень, щебень, песок) основную площадку устраивают горизонтальной.

Свободные от балласта продольные полосы по краям основной площадки называются обочинами. Они служат для удержания балласта, осыпающегося с откосов балластной призмы, размещения путевых и сигнальных знаков, устройств связи, материалов, инструмента, съемных машин и механизмов и для нахождения рабочих во время прохода поездов при обязательном соблюдении правил техники безопасности.

Высотой насыпи считается расстояние по оси земляного полотна от уровня бровок до основания, а глубиной выемки — расстояние от уровня бровок основной площадки до точки пересечения оси земляного полотна с линией, соединяющей бровки откосов выемки.

Горизонтальная проекция линии откоса называется его заложением, а отношение высоты откоса к заложению — крутизной откоса. В зависимости от вида грунтов, высоты насыпи, глубины выемки крутизну откоса принимают в отношении от 1:0,1 до 1:2.

Вдоль насыпи для осушения ее основания и отвода дождевых и паводковых вод служат продольные водоотводные канавы с обеих сторон полотна, а на косогорных участках — только с верховой стороны.

Если насыпь возводилась из местного грунта, взятого рядом с насыпью, то для отвода воды от полотна используют образовавшиеся при этом спланированные котлованы, называемые резервами.

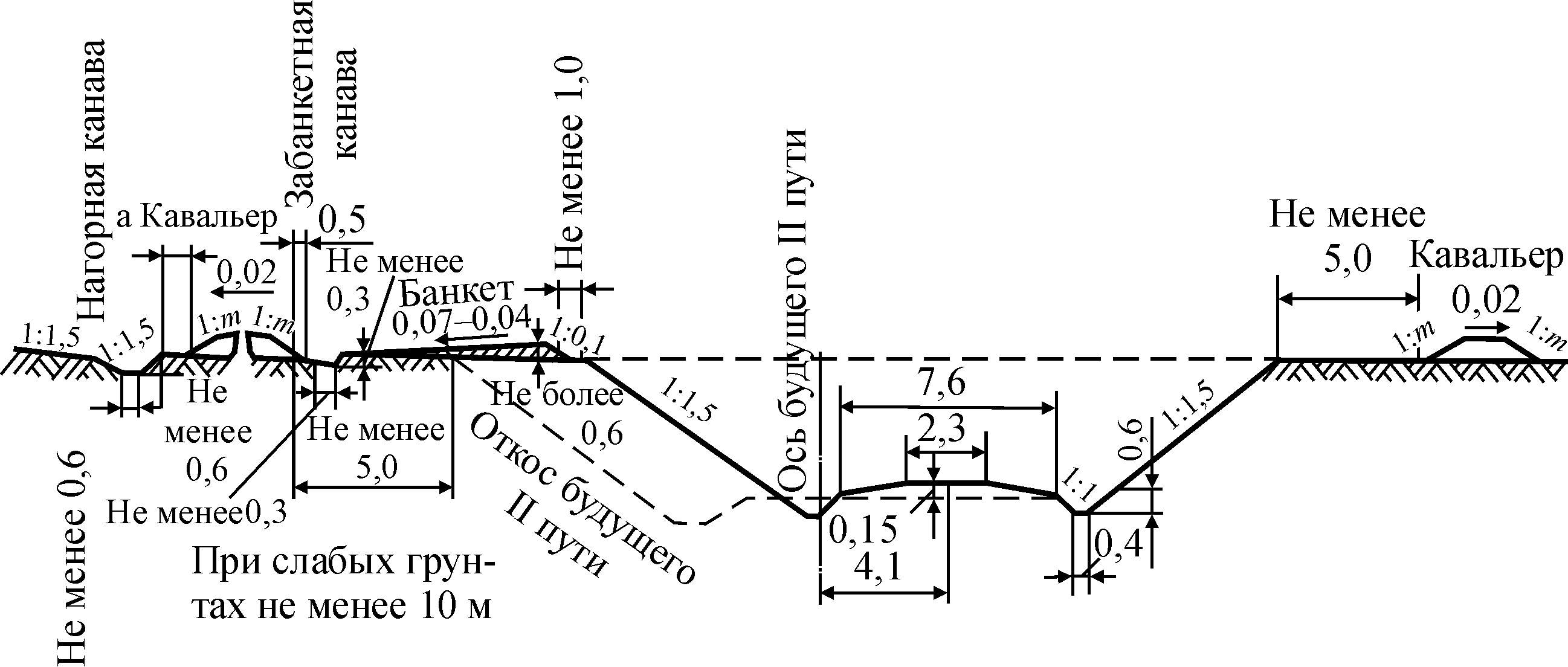

Вынутый при сооружении выемки излишний грунт, не используемый для отсыпки насыпи, укладывают за откосом выемки в правильные призмы, называемые кавальерами.

В выемках с каждой стороны основной площадки делают продольные канавы для отвода воды, называемые кюветами. Кроме того, для перехвата и отвода притекающих к выемке поверхностных вод на верховой стороне вдоль полевого откоса кавальера делают нагорные канавы. На полосе между кавальерами и бровкой откоса выемки отсыпают банкет с уклоном в сторону от выемки для отвода воды в забанкетную канаву, расположенную вдоль линии между банкетом и кавальером.

Поперечные профили земляного полотна бывают типовые и индивидуальные; типовые делятся на нормальные и специальные. Нормальными типовыми поперечными профилями называются профили, проверенные многолетним опытом, применяемые при высоте насыпей и глубине выемок до 12 м при надежном основании, из наиболее часто встречающихся грунтов удовлетворительного качества, в обычных условиях, без специальных расчетов.

Типовые специальные поперечные профили применяют, если земляное полотно устраивают в таких грунтах, жирные глины, на болотах.

Рис.4.3Типовой нормальный поперечный профиль насыпи

Рис.4.4Типовой нормальный поперечный профиль выемки

Индивидуальные поперечные профили проектируют для особо сложных условий, а именно, насыпи высотой более 12 м, насыпи в пределах глубоких болот, в поймах рек, на косогорах круче 1:3, сооружаемые с помощью гидромеханизации, в районах вечной мерзлоты или сейсмических явлений.

Ширина земляного полотна поверху в прямых участках существующего пути на перегонах однопутных линий должна быть не менее 5,5 м, на двухпутных — 9,6 м, а в скальных и дренирующих грунтах не менее: на однопутных линиях — 5,0 м, двухпутных — 9,1 м. Минимальная ширина обочины должна быть не менее 0,4 м с каждой стороны пути.

На кривых участках пути радиусом менее 2000 м земляное полотно уширяется с наружной стороны кривой на 0,1 — 0,5 м в зависимости от радиуса и категории линии.

Ширину земляного полотна (основной площадки) новых железных дорог на прямых участках перегонов принимают по нормам, приведенным в табл. 4.5

Таблица 4.5

Ширина земляного полотна

Категория железнодорожной линии |

Число главных путей |

Ширина земляного полотна на прямых участках пути, м, при использовании грунтов |

|

Глинистых и других слабо и не дренирующих |

Дренирующих |

||

Скоростные и особо грузонапряженные |

2 |

11,7 |

10,7 |

I и II |

1 |

7,6 |

6,6 |

III |

1 |

7,3 |

6,4 |

IV |

1 |

7,1 |

6,2 |

Ширину земляного полотна в кривых новых железных дорог увеличивают с наружной стороны на значение, указанное в таблице, а также на величину уширения междупутья в пределах кривых двухпутных участков (табл. 4.6).

Таблица 4.6

Уширение земляного полотна в кривых

Радиусы кривых, м |

Уширение земляного полотна, м |

3000 м и более |

0,20 |

2500 – 1800 |

0,30 |

600 и менее |

0,50 |

1500 – 700 |

0,40 |

На станциях, где, кроме главных, расположены и другие станционные пути, основную площадку земляного полотна делают значительно шире в зависимости от путевого развития станции, условий работы на ней, необходимости установки в междупутьях различных устройств (опор контактной сети, осветительных мачт, продольных водоотводов).

Поверхности земляного полотна на станциях придают одно-, двухскатный или пилообразный поперечный профиль, обеспечивающий сток воды.

Искусственные сооружения

К нижнему строению пути, кроме земляного полотна, относятся искусственные сооружения — мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, тоннели, трубы.

Наиболее распространенными на железнодорожном транспорте искусственными сооружениями являются мосты и трубы.

Они устраиваются при пересечении железными дорогами рек, каналов, ручьев, оврагов.

Если дорога проходит через горные хребты, то вместо глубоких выемок экономичнее построить тоннели.

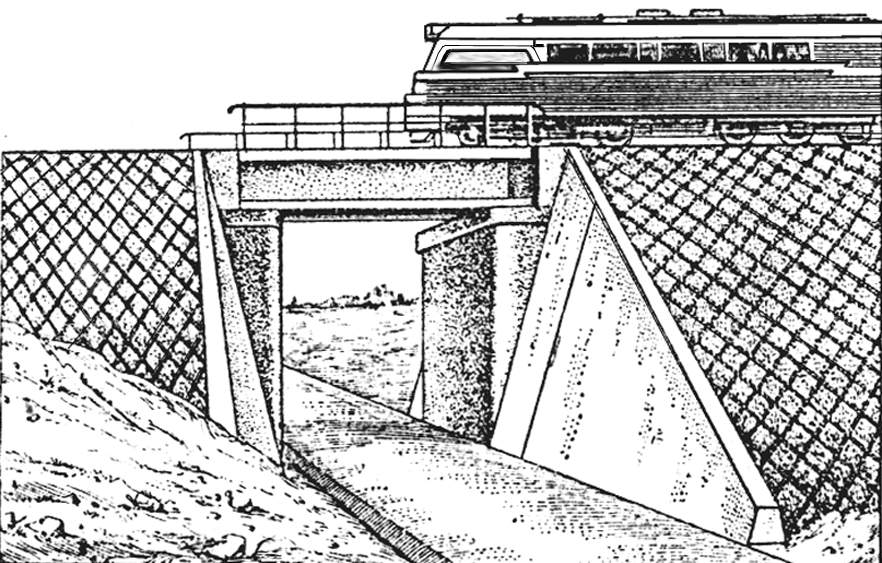

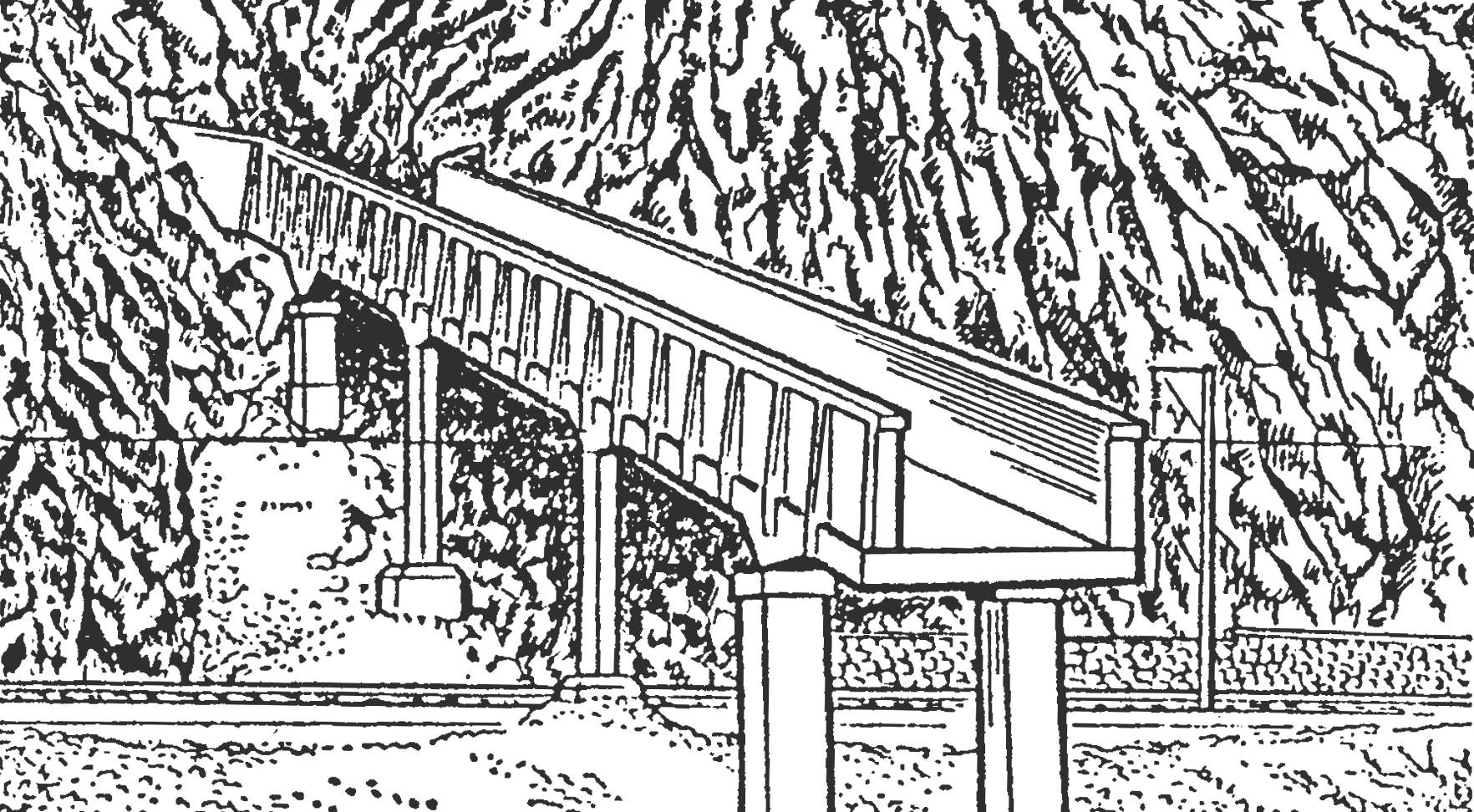

В местах пересечений железных и автомобильных дорог на разных уровнях устраивают

путепроводы (рис. 4.7);

Рис. 4.7 Путепровод

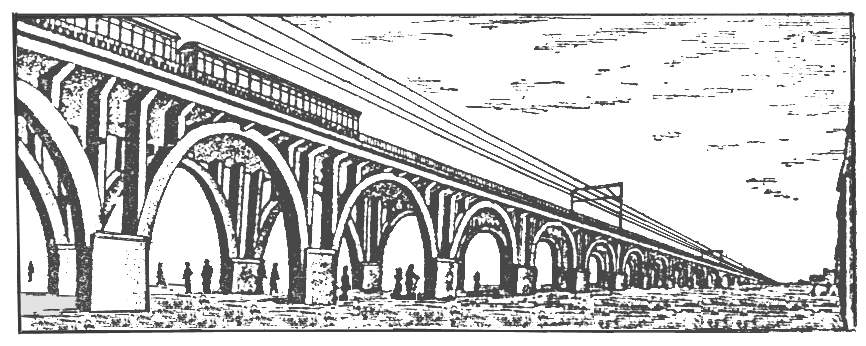

эстакады (рис. 4.8), применяемые вместо насыпи на городской территории или на подходах к большим мостам;

Рис. 4.8 Эстакада

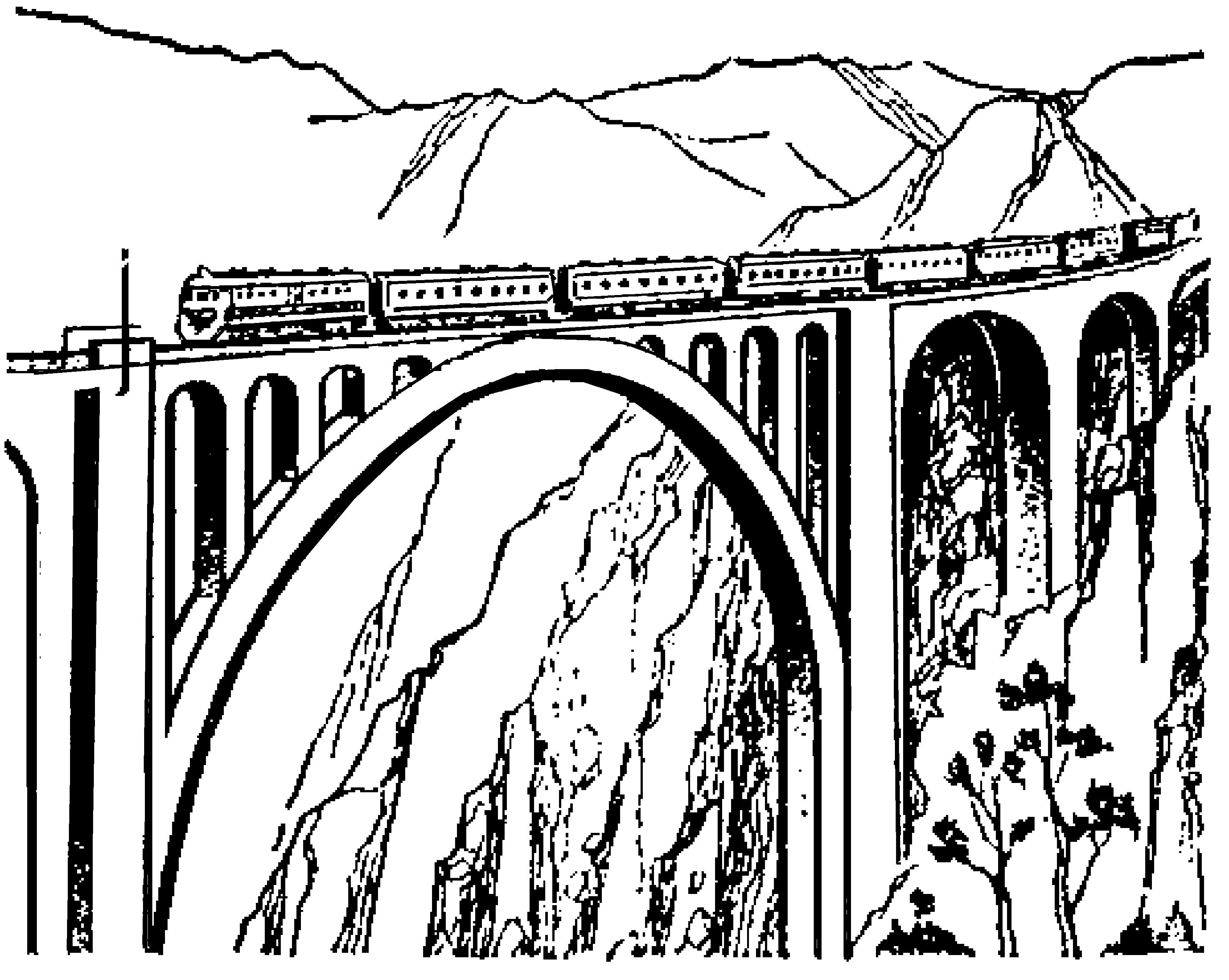

виадуки (рис. 4.9) — при пересечении глубоких оврагов, ущелий или суходолов;

Рис. 4.9 Виадук

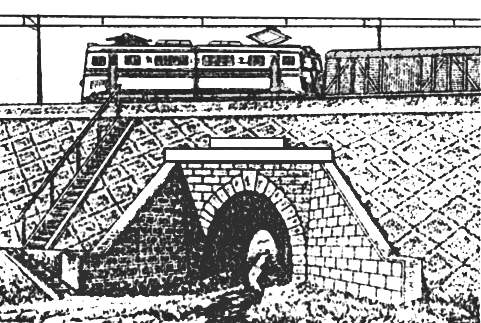

трубы, укладываемые под насыпями на небольших водотоках и суходолах для пропуска ливневых и снеговых вод (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Труба

Мосты бывают металлические, железобетонные, бетонные, каменные и деревянные. Мост состоит из опор и пролетных строений. На судоходных реках для пропуска судов строят разводные или подъемные мосты.

Береговые опоры моста называются устоями, а промежуточные — русловыми опорами, или быками. К устоям примыкает земляное полотно, которое заканчивается конусами, отсыпаемыми с боков устоев. Поверхность конусов тщательно укрепляют от размыва.

Промежуточными опорами мост разделяется на пролеты; в зависимости от их количества мосты бывают одно- и многопролетные. Нижняя часть опор, находящаяся в грунте, называется фундаментом. Передняя стенка устоев и верх быков перекрываются подферменной плитой, на которую устанавливают подферменники, служащие основанием для опорных частей. К опорной плите устоя примыкает вертикальная стена, называемая шкафной стенкой.

Полной длиной моста L считается расстояние между задними гранями устоев, а высота моста — расстояние от горизонта низких вод до подошвы рельса.

Участки пути, примыкающие к мосту, называются подходами. По длине мосты делятся на малые — до 25 м, средние — от 25 до 100 м, большие — свыше 100 м и внеклассные — более 500 м.

По числу путей мосты бывают одно-, двух- и многопутные. В зависимости от характера передачи давления от пролетного строения на опоры и конструкции пролетных строений мосты делятся на балочные, арочные, рамные и висячие.

У балочных мостов вертикальная нагрузка от пролетного строения передается на опоры вертикально.

У арочных мостов такая нагрузка действует на опоры вертикально и горизонтально. Для противодействия горизонтальному давлению (распору) в арочных мостах делают массивные опоры, как правило, из бетона или железобетона. Арочные металлические мосты применяются для перекрытия больших пролетов.

У рамных мостов пролетные строения и опоры составляют жесткую раму; вертикальная нагрузка на такой мост действует на опоры в виде вертикальных и горизонтальных давлений. Такие мосты применяют обычно в качестве путепроводов и эстакад.

У висячих мостов пролетное строение подвешивается на мощных цепях; эти мосты строят главным образом на автомобильных дорогах.

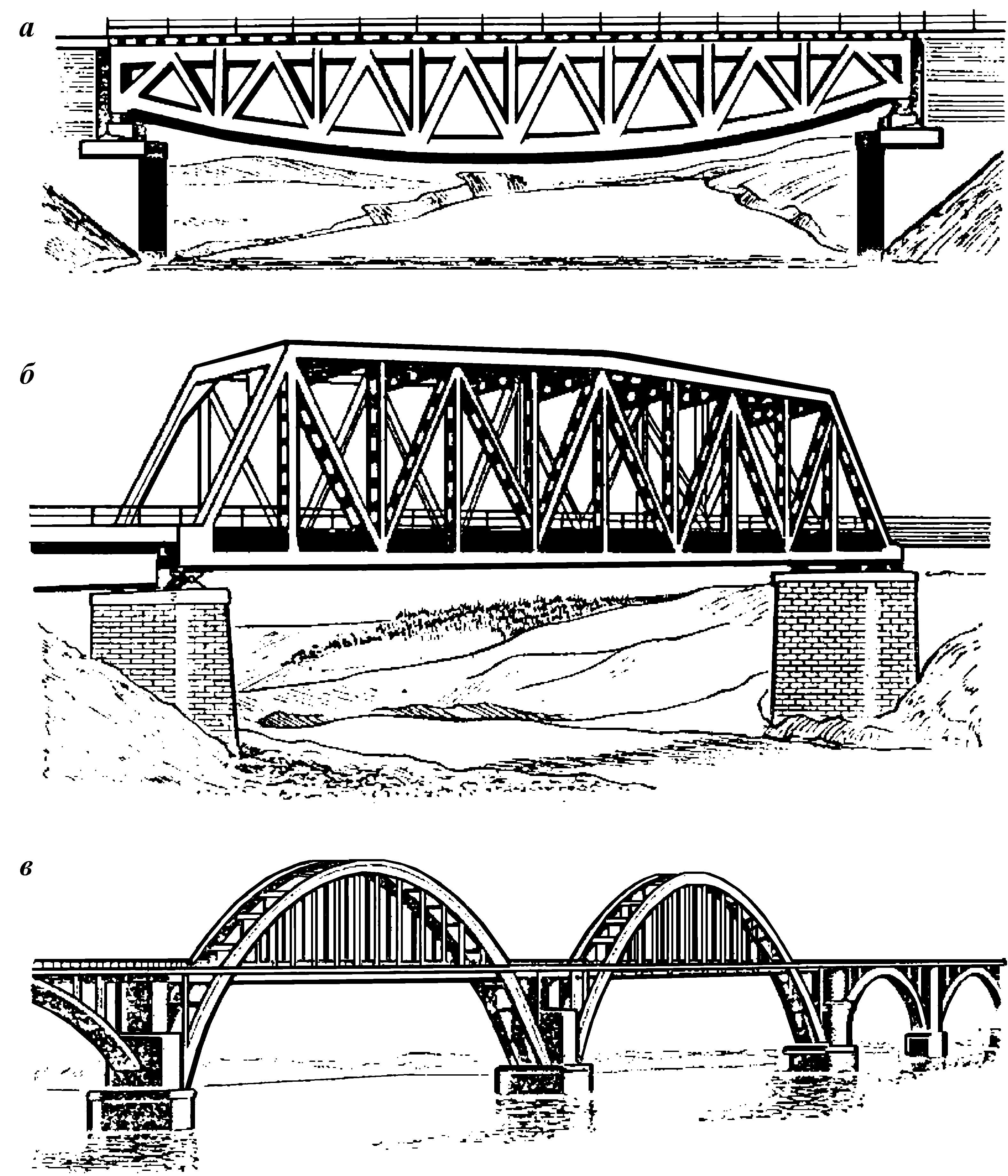

В зависимости от расположения пути относительно пролетного строения по высоте различают мосты с ездой поверху, понизу и посередине (рис. 4.11).

Пролетные строения применяют, главным образом, типовые балочные со сплошными стенками или сквозными фермами.

Первые из них просты по конструкции и удобны в эксплуатации. В большинстве случаев они бывают с ездой поверху. Эти пролетные строения состоят из двух главных балок, в состав каждой из которых входят стенки, пояса и связи между балками.

Балочные пролетные строения со сквозными фермами имеют в качестве основных несущих элементов две главные фермы, состоящие из верхних и нижних поясов. Пояса соединены между собой раскосами, подвесками, стойками. Главные фермы соединены связями – верхними и нижними.

Для укладки мостового полотна (пути) пролетное строение с ездой понизу имеет проезжую часть. Она состоит из поперечных и продольных балок, соединенных между собой. Поперечные балки проезжей части прикреплены к главным фермам.

Рис. 4.11. Мосты: с ездой поверху (а), понизу (б) и ездой посередине (в)

Мостовое полотно, уложенное на продольных балках проезжей части, а в небольших мостах со сплошной стенкой на главных балках, передает давление поездов главным фермам или главным балкам.

Пролетные строения опираются на устои и быки через шарнирные опорные части. Под одним концом пролетного строения они закреплены наглухо, а под другим — подвижно. Подвижные опорные части при помощи катков позволяют концам ферм (балок) перемещаться в продольном направлении при изменении их длины под поездной нагрузкой и при изменении температуры воздуха.

Железобетонные мосты по сравнению с бетонными и каменными дают возможность применять более легкие и разнообразные конструкции, перекрывать значительно большие пролеты, механизировать трудоемкие работы, изготовлять пролетные строения на заводах, благодаря чему повышается качество конструкций, сокращаются сроки и стоимость строительства.

По сравнению с металлическими, железобетонные мосты долговечнее, менее чувствительны к увеличению веса поездов, экономичнее по затрате металла и эксплуатационным расходам, обеспечивают однородный путь на балласте в пределах и за пределами моста. Для мостов малых пролетов применяют типовые железобетонные пролетные строения.

Бетонные и каменные мосты долговечны, могут быть построены из местных материалов, требуют небольших расходов на содержание, но возникает трудность механизации работ, необходимость устройства массивных опор на надежном безосадочном основании. По этим причинам такие мосты на железных дорогах почти не строятся.

Деревянные мосты имеют следующие достоинства: простота обработки древесины, использование местных материалов, быстрота постройки, уменьшение строительной стоимости. Недостатки — недолговечность, расстройство конструкции моста из-за усушки древесины и пожароопасность. Такие мосты применяются как временные сооружения.

Водопропускные трубы под железнодорожными насыпями составляют половину всех искусственных сооружений. Область применения труб — малые водотоки, действующие периодически, при высоте насыпи не менее 2 м. Целесообразность строительства трубы или малого моста решается сравнением вариантов.

Преимущества труб по сравнению с мостами — непрерывность земляного полотна, малая чувствительность к увеличению веса поездов, меньшие расходы на их содержание.

Трубы бывают одно-и многоочковые (с одним или несколькими входными отверстиями), с диаметром от 1 до 6 м, по материалу — каменные, бетонные, железобетонные, металлические; по форме поперечного сечения — круглые, сводчатые, прямоугольные.

Для независимой осадки середины и концов под действием неравномерной нагрузки от насыпи и поездов труба строится из отдельных звеньев длиной от 1 до 6 м, разделенных деформационными швами, что предохраняет ее от разрушения. Для плавного ввода и отвода воды, а также для защиты откосов насыпи от размыва у концов трубы устраивают оголовки.

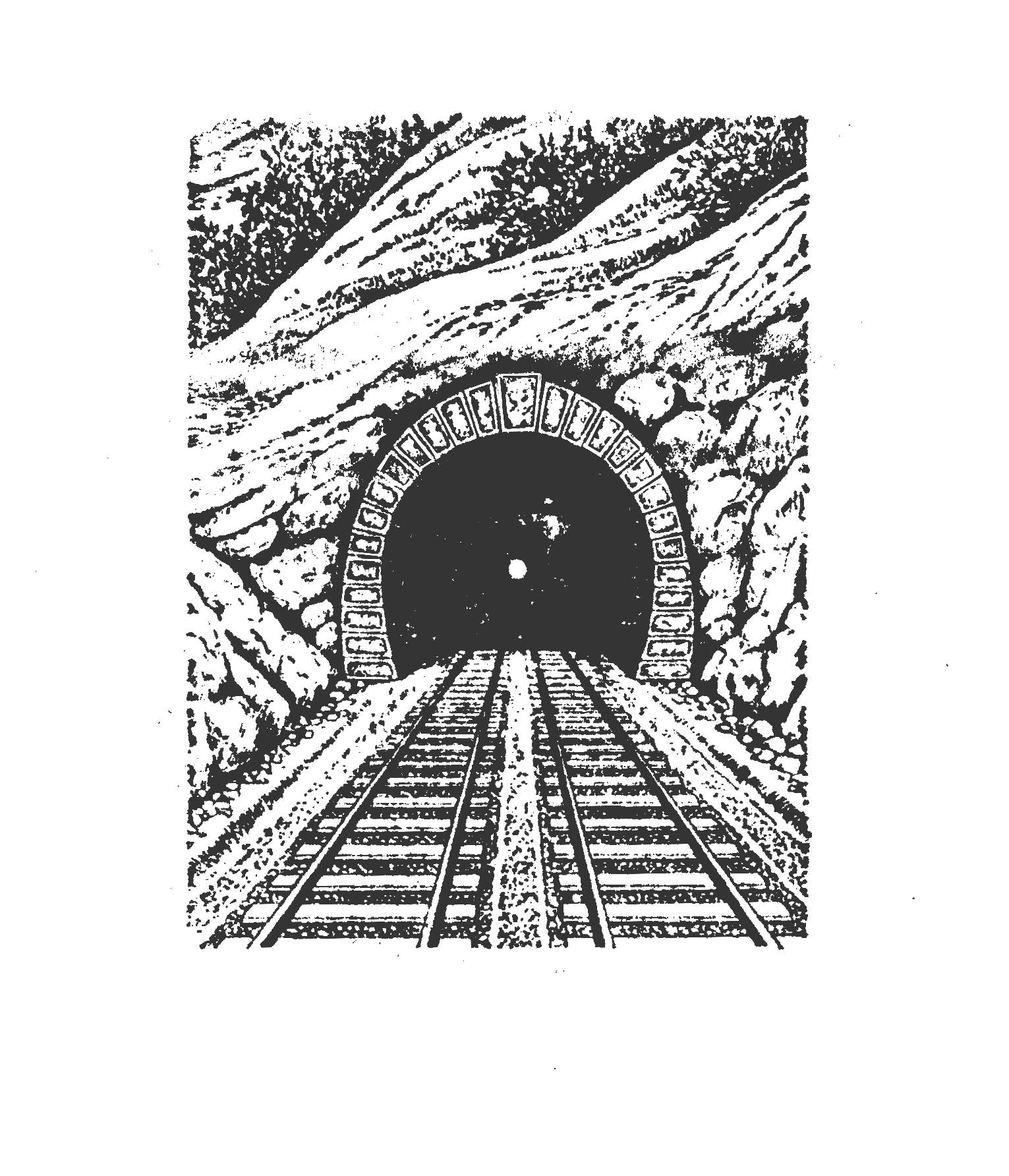

В горной местности строительство тоннелей (рис.4.12) обходится дешевле, чем возведение очень высоких насыпей, виадуков, глубоких выемок или длинных обходов. Тоннели строят под один или два пути. В слабых грунтах стены тоннелей укрепляют каменной, бетонной, железобетонной или металлической обделкой. Она состоит из верхнего свода, боковых стен и подошвы. При большом горном давлении вместо подошвы устраивают обратный (нижний) свод.

Для отвода воды из тоннеля делают лотки, а для укрытия людей, находящихся в нем во время прохода поезда, устраивают ниши. Входы в тоннель оформляются порталами. Регуляционные сооружения устраивают для защиты опор моста и подходов к нему от подмыва и повреждения льдом при паводке.

Рис. 4.12. Тоннель

К искусственным сооружениям относятся галереи для защиты пути и поездов от крупных и частых падений камней, обвалов в горных условиях. Для пропуска грязекаменных потоков (селей) с гор устраивают селеспуски (рис.4.13).

Рис. 4.13. Селеспуск