- •Часть I

- •В.Н. Колосов,

- •В.И. Иваненко,

- •Глава 1. Металлы 10

- •Глава 4. Свойства материалов 55

- •Введение

- •Основные понятия

- •Общие требования, предъявляемые к материалам в зависимости от условий использования, применения или эксплуатации

- •Системный подход к изучению строения, структуры и свойств материалов

- •Глава 1. Металлы

- •1.1. Особенности атомно-кристаллического строения металлов

- •1.2. Понятие об изотропии и анизотропии

- •1.3. Аллотропия, или полиморфные превращения

- •1.4. Магнитные превращения

- •1.5. Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения

- •1.6. Кристаллизации металлов

- •1.6.1. Механизм и закономерности кристаллизации металлов

- •1.6.2. Условия получения мелкозернистой структуры

- •1.6.3. Строение металлического слитка

- •1.7. Методы исследования металлов

- •1.7.1. Определение химического состава

- •1.7.2. Изучение структуры

- •1.7.3. Физические методы исследования

- •Глава 2. Металлические сплавы

- •2.1. Особенности строения, кристаллизации и свойств сплавов

- •2.2. Классификация сплавов твердых растворов

- •2.3. Кристаллизация сплавов

- •2.4. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов

- •2.4.1. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (сплавы твердые растворы с неограниченной растворимостью)

- •2.4.2. Диаграмма состояния сплавов с отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии (механические смеси)

- •2.4.3. Диаграммы состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии с эвтектическим превращением

- •2.4.4. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии с перитектическим превращением

- •2.4.5. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химические соединения

- •2.4.6. Диаграмма состояния сплавов, испытывающих фазовые превращения в твердом состоянии (переменная растворимость)

- •2.4.7. Диаграмма состояния сплавов с полиморфным превращением одного из компонентов

- •2.4.8. Диаграмма состояния сплавов с полиморфными превращениями компонентов и эвтектоидным превращением

- •2.4.9. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния

- •Глава 3. Структура неметаллических материалов

- •3.1. Строение полимеров

- •3.1.1. Классификации полимеров

- •3.1.2. Надмолекулярная структура полимеров

- •3.1.2.1. Структура аморфных полимеров

- •3.1.2.2. Структура кристаллических полимеров

- •3.1.3. Физические состояния аморфного полимера

- •3.1.4. Гибкость макромолекул

- •3.2. Строение стекла

- •3.3. Строение керамики

- •Глава 4. Свойства материалов

- •4.1. Физические свойства

- •4.2. Механические свойства

- •4.2.1. Физическая природа деформации металлов

- •4.2.2. Дислокационный механизм пластической деформации

- •4.2.3. Разрушение металлов

- •4.2.4. Механические свойства, определяемые при статических нагрузках

- •4.2.4.1. Испытания на растяжение

- •4.2.4.2. Испытания на изгиб

- •4.2.4.3. Испытания на твердость

- •4.2.5. Механические свойства, определяемые при динамических нагрузках

- •1 − Образец; 2 − маятник; 3 − шкала; 4 − стрелка шкалы; 5 − тормоз

- •4.2.6. Механические свойства, определяемые при переменных (циклических) нагрузках

- •4.3. Электрические свойства

- •4.3.1. Общие сведения

- •4.3.2. Основные характеристики диэлектрических материалов

- •4.4. Магнитные свойства

- •4.4.1. Общие сведения

- •4.4.2. Основные магнитные характеристики материалов

- •4.5. Технологические свойства

- •4.6. Эксплуатационные свойства

- •4.7. Свойства веществ и материалов в основных физико-химических процессах

- •4.7.1. Старение

- •4.7.2. Изнашивание

- •4.7.3. Диффузия

- •4.7.4. Коррозия

- •4.8. Способы воздействия на свойства веществ и материалов

- •4.8.1. Механическая обработка

- •4.8.1.1. Общие сведения

- •4.8.1.2. Деформация поликристаллов

- •4.8.1.3. Деформация полимеров

- •4.8.1.4. Деформация аморфных сплавов

- •4.8.2. Термическая обработка

- •4.8.2.1. Отжиг

- •4.8.2.2. Закалка

- •4.8.2.3. Отпуск и искусственное старение

- •4.8.3. Термомеханическая обработка

- •4.8.3.1. Тепломеханическая обработка металлов и сплавов

- •4.8.3.2. Термомеханическая обработка аморфных сплавов

- •4.8.4. Химико-термическая обработка

- •Список использованных источников

- •Часть I

- •184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Космонавтов, 3.

4.8.1.3. Деформация полимеров

Полимеры в высокоэластичном состоянии способны к большим обратимым изменениям формы при небольших нагрузках, так как их макромолекулы способны изгибаться. При этом макромолекулы в целом не перемещаются, но их отдельные сегменты (боковые группы) подвижны за счет их вращения в основной цепи вокруг связей. В частности, этим объясняется малая жесткость полимеров и их вязкоупругое поведение под нагрузкой, когда притяжение между молекулами преодолевается действием приложенных сил.

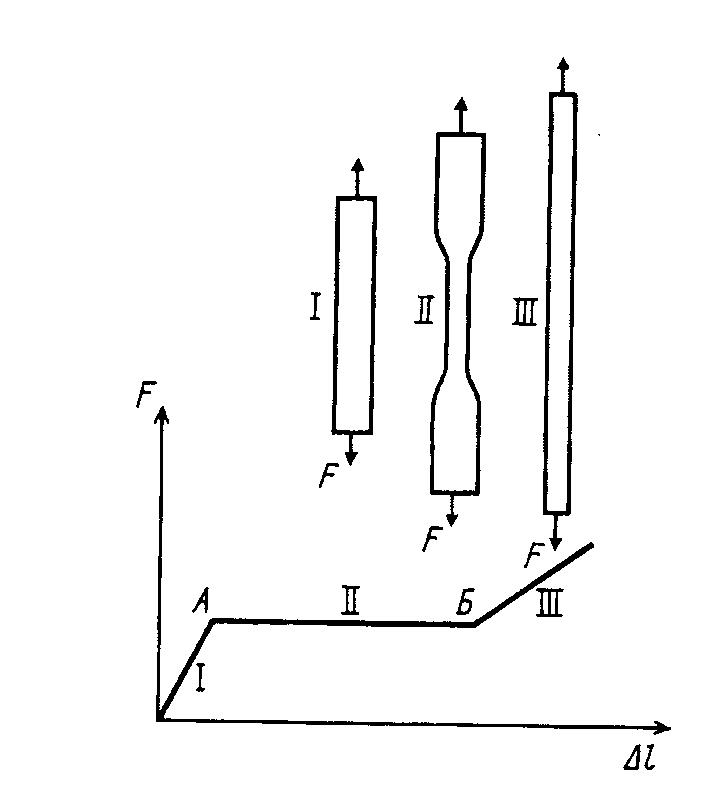

Для кристаллических полимеров (полиэтилен, полиамиды и др.) зависимость степени деформации от напряжения выражается линией, состоящей из трех участков (рис. 4.20).

|

Рис. 4.20. Зависимость удлинения образца кристаллического полимера от усилия деформации |

Первоначально (участок I) удлинение прямо пропорционально усилию. По достижении некоторого усилия (точка А) удлинение полимера увеличивается при неизменном усилии (участок II). Это вызвано резким местным сужением образца, образованием «шейки», распространяющейся на всю его длину. Затем наблюдается растяжение тонкого, но ориентированного образца вплоть до разрыва (участок III).

Деформация полимеров зависит также от скорости нагружения и температуры. При Т < Тст деформационные кривые кристаллических и стеклообразных полимеров подобны.

Полимеры с кристаллическим и стеклообразным строением могут быть ориентированы термомеханическим воздействием. При медленном растяжении таких полимеров, находящихся в высокоэластичном или вязкотекучем состояниях (Т > Тст), макромолекулы и элементы надмолекулярных структур могут ориентироваться в силовом поле, приобретая упорядоченную структуру (текстуру). Различают одно-(волокна) и многоосную (пленки) ориентации.

В процессе ориентации возрастает межмолекулярное взаимодействие, что приводит к повышению Тст, снижению Тр и особенно к повышению (в 2...5 раз в направлении ориентации) прочности при сохранении достаточной упругости. Свойства материала получаются анизотропными.

4.8.1.4. Деформация аморфных сплавов

Поведение аморфных сплавов при деформации, как и кристаллических материалов, зависит от процессов, протекающих на микроуровне. Однако отсутствие дальнего порядка исключает протекание пластической деформации путем движения дислокаций, так как в структуре аморфных сплавов отсутствуют кристаллографические плоскости скольжения. В связи с этим для описания механизмов скольжения эффективны модели аморфных сплавов, предполагающие их поликластерное строение. В соответствии с этими моделями аморфные твердые тела образованы кластерами, имеющими произвольную форму и случайную упаковку, но сохраняющими достаточно большую общность.

Предполагается, что границы кластеров обладают тем же атомным строением, что и слои скольжения в кристаллических веществах. Однако в силу случайной упаковки кластеров и их произвольной формы сквозная межкластерная граница отсутствует. Поэтому скольжение путем движения дислокаций происходит не гомогенно, а вдоль тех участков кластерных границ, где касательные напряжения достигают критического уровня (при этом разрывы происходят в местах концентрации, нормальных к границе растягивающих напряжений).

Негомогенная пластическая деформация аморфных сплавов сопровождается микроразрушениями (при гомогенной деформации весь образец деформируется пластически). Структура полосы скольжения в этом случае имеет вид, представленный на рис. 4.21, где жирными линиями выделены края этой полосы, а межкластерные участки заштрихованы.

|

Рис. 4.21. Структура полосы негомогенного скольжения на начальной (а) и конечной (б) стадиях пластической деформации аморфных сплавов |

Основными параметрами пластического течения аморфного сплава являются скорость движения полосы скольжения и предел текучести. На микроуровне прочность аморфных сплавов, как и в случае кристаллических тел, определяется модулями упругости.