- •Часть I

- •В.Н. Колосов,

- •В.И. Иваненко,

- •Глава 1. Металлы 10

- •Глава 4. Свойства материалов 55

- •Введение

- •Основные понятия

- •Общие требования, предъявляемые к материалам в зависимости от условий использования, применения или эксплуатации

- •Системный подход к изучению строения, структуры и свойств материалов

- •Глава 1. Металлы

- •1.1. Особенности атомно-кристаллического строения металлов

- •1.2. Понятие об изотропии и анизотропии

- •1.3. Аллотропия, или полиморфные превращения

- •1.4. Магнитные превращения

- •1.5. Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения

- •1.6. Кристаллизации металлов

- •1.6.1. Механизм и закономерности кристаллизации металлов

- •1.6.2. Условия получения мелкозернистой структуры

- •1.6.3. Строение металлического слитка

- •1.7. Методы исследования металлов

- •1.7.1. Определение химического состава

- •1.7.2. Изучение структуры

- •1.7.3. Физические методы исследования

- •Глава 2. Металлические сплавы

- •2.1. Особенности строения, кристаллизации и свойств сплавов

- •2.2. Классификация сплавов твердых растворов

- •2.3. Кристаллизация сплавов

- •2.4. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов

- •2.4.1. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (сплавы твердые растворы с неограниченной растворимостью)

- •2.4.2. Диаграмма состояния сплавов с отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии (механические смеси)

- •2.4.3. Диаграммы состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии с эвтектическим превращением

- •2.4.4. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии с перитектическим превращением

- •2.4.5. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химические соединения

- •2.4.6. Диаграмма состояния сплавов, испытывающих фазовые превращения в твердом состоянии (переменная растворимость)

- •2.4.7. Диаграмма состояния сплавов с полиморфным превращением одного из компонентов

- •2.4.8. Диаграмма состояния сплавов с полиморфными превращениями компонентов и эвтектоидным превращением

- •2.4.9. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния

- •Глава 3. Структура неметаллических материалов

- •3.1. Строение полимеров

- •3.1.1. Классификации полимеров

- •3.1.2. Надмолекулярная структура полимеров

- •3.1.2.1. Структура аморфных полимеров

- •3.1.2.2. Структура кристаллических полимеров

- •3.1.3. Физические состояния аморфного полимера

- •3.1.4. Гибкость макромолекул

- •3.2. Строение стекла

- •3.3. Строение керамики

- •Глава 4. Свойства материалов

- •4.1. Физические свойства

- •4.2. Механические свойства

- •4.2.1. Физическая природа деформации металлов

- •4.2.2. Дислокационный механизм пластической деформации

- •4.2.3. Разрушение металлов

- •4.2.4. Механические свойства, определяемые при статических нагрузках

- •4.2.4.1. Испытания на растяжение

- •4.2.4.2. Испытания на изгиб

- •4.2.4.3. Испытания на твердость

- •4.2.5. Механические свойства, определяемые при динамических нагрузках

- •1 − Образец; 2 − маятник; 3 − шкала; 4 − стрелка шкалы; 5 − тормоз

- •4.2.6. Механические свойства, определяемые при переменных (циклических) нагрузках

- •4.3. Электрические свойства

- •4.3.1. Общие сведения

- •4.3.2. Основные характеристики диэлектрических материалов

- •4.4. Магнитные свойства

- •4.4.1. Общие сведения

- •4.4.2. Основные магнитные характеристики материалов

- •4.5. Технологические свойства

- •4.6. Эксплуатационные свойства

- •4.7. Свойства веществ и материалов в основных физико-химических процессах

- •4.7.1. Старение

- •4.7.2. Изнашивание

- •4.7.3. Диффузия

- •4.7.4. Коррозия

- •4.8. Способы воздействия на свойства веществ и материалов

- •4.8.1. Механическая обработка

- •4.8.1.1. Общие сведения

- •4.8.1.2. Деформация поликристаллов

- •4.8.1.3. Деформация полимеров

- •4.8.1.4. Деформация аморфных сплавов

- •4.8.2. Термическая обработка

- •4.8.2.1. Отжиг

- •4.8.2.2. Закалка

- •4.8.2.3. Отпуск и искусственное старение

- •4.8.3. Термомеханическая обработка

- •4.8.3.1. Тепломеханическая обработка металлов и сплавов

- •4.8.3.2. Термомеханическая обработка аморфных сплавов

- •4.8.4. Химико-термическая обработка

- •Список использованных источников

- •Часть I

- •184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Космонавтов, 3.

2.4.8. Диаграмма состояния сплавов с полиморфными превращениями компонентов и эвтектоидным превращением

Из анализа диаграммы (рис. 2.17) можно заключить, что после кристаллизации всех сплавов данной системы в определенном интервале температур образуется твердый раствор , который при понижении температуры ниже t3 испытывает эвтектоидное превращение:

С E + F. (2.8)

Образовавшуюся смесь двух твердых фаз принято называть эвтектоидом. В связи с переменной растворимостью компонентов в твердых растворах и при дальнейшем охлаждении следуют вторичные выделения твердых растворов II и II.

|

Рис. 2.17. Диаграмма состояния сплавов с полиморфными превращениями компонентов и эвтектоидным превращением |

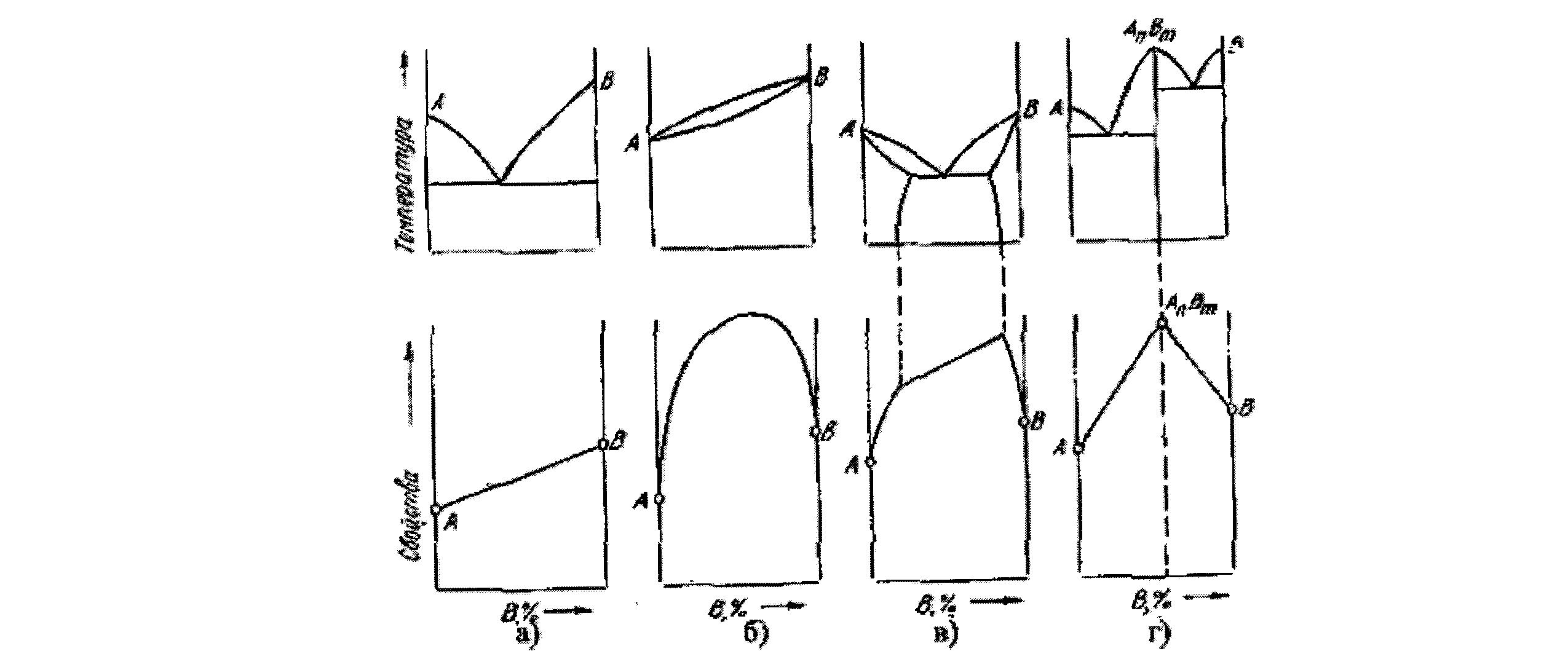

2.4.9. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния

Свойства сплава в значительной степени определяются фазовым составом, о котором можно судить по диаграмме состояния. Впервые на связь между видом диаграммы и свойствами указал Н.С. Курнаков (см. рис. 2.18).

|

Рис. 2.18. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния |

При образовании механических смесей свойства изменяются по линейному закону. Значения характеристик свойств сплава находятся в интервале между характеристиками чистых компонентов.

При образовании твердых растворов с неограниченной растворимостью свойства сплавов изменяются по криволинейной зависимости, причем некоторые свойства, например электросопротивление, могут значительно отличаться от свойств компонентов.

При образовании твердых растворов с ограниченной растворимостью свойства в интервале концентраций, отвечающих однофазным твердым растворам, изменяются по криволинейному закону, а в двухфазной области по линейному закону. Причем крайние точки на прямой являются свойствами чистых фаз, предельно насыщенных твердых растворов, образующих данную смесь.

При образовании химических соединений концентрация химического соединения отвечает максимуму на кривой. Эта точка перелома, соответствующая химическому соединению, называется сингулярной точкой.

Закономерности, отмеченные Н.С. Курнаковым, являются основой при разработке составов сплавов с заданными свойствами, однако относятся они к сплавам в равновесном состоянии, поэтому применение их ограничено.

По диаграмме состояния можно определить температуры фазовых превращений, изменение фазового состава, свойства сплава, виды обработки, которые можно применять для сплава.

Глава 3. Структура неметаллических материалов

3.1. Строение полимеров

3.1.1. Классификации полимеров

Полимеры – это вещества, состоящие из макромолекул – гигантских молекул, относительная молекулярная масса которых превышает 5000. Поэтому полимеры называют ещё высокомолекулярными соединениями (ВМС).

Простейшим органическим полимером является полиэтилен. Две молекулы этилена, соединяясь, образуют молекулу бутилена:

CH2=CH2 + CH2=CH2 CH3-CH2-CH=CH2.

Исходное вещество − этилен − называют мономером, образующийся бутилен − димером. При соединении трех молекул этилена образуется тример, четырех − тетрамер и т.д. Если соединяется большое число (n) молекул мономера, образуется полимер ("поли" − много):

nCH2=CH2 [-CH2-CH2-]n.

Многократно повторяющиеся группировки, являющиеся остатками мономеров, называют звеньями, или мономерными звеньями, а большие молекулы, составленные из звеньев, − макромолекулами, или полимерными цепями. Группы, стоящие на концах цепи, - концевые группы. Число звеньев в цепи − степень полимеризации n. Относительная молекулярная масса полимера М равна молекулярной массе мономерного звена MЗВ, умноженной на степень полимеризации:

M = nMЗВ (n обычно 500-10000 и более).

Полимеры с относительной молекулярной массой 500–5000 называют олигомерами.

Главная особенность строения полимеров – это наличие длинных цепных молекул (макромолекул), связанных между собой ван-дер-ваальсовыми связями. Сама цепь образована прочными химическими связями длиной 1–1,5 Å, цепи же связаны между собой относительно слабыми ван-дер-ваальсовыми связями, радиус их действия 3–4 Å.

В сетчатых полимерах химические связи имеются и между цепями. Если число таких связей мало по сравнению с числом звеньев в макромолекулах (редкая сетка), то полимер сохраняет свойства, характерные для полимеров, – способность к высокоэластическим деформациям и т.п. Если же сетка частая (практически каждое звено макромолекулы связано со звеном соседней цепи), то полимер теряет указанные свойства. Так, при вулканизации каучук превращается в эбонит – твёрдое вещество, не способное к высокоэластическим деформациям.

Если атомы в веществе соединены только химическими связями, то свойства его вообще не имеют ничего общего со свойствами полимеров. Так, алмаз − одна гигантская молекула (макромолекула), но полимерных свойств не проявляет. По этой же причине металлы также не могут быть отнесены к полимерам.

Таким образом, наличие гигантских молекул и двух типов связей предопределяет все типичные свойства полимеров, которыми не обладают низкомолекулярные вещества.

Природные и некоторые синтетические полимеры имеют собственные названия − целлюлоза, коллаген, лигнин, капрон, лавсан, бакелит, тефлон и др. Название большинства синтетических полимеров обычно складывается из названия мономера и приставки "поли". Например, продукт полимеризации этилена называют полиэтиленом, стирола −полистиролом, метилметакрилата − полиметилметакрилатом и т.д. Общепринятая запись химических формул таких полимеров:

[-CH2-CH2-]n , [-CH2-CH-]n, [-CH2-CH-]n

| |

C6H5 СN

Концевые группы во внимание не принимают (как и при расчете М) и формулы записывают без них.

Макромолекула может быть построена из одинаковых по химическому строению мономеров или из мономеров разного строения. Полимеры, построенные из одинаковых мономеров, называют гомополимерами. Полимерные соединения, цепи которых содержат несколько типов мономерных звеньев, называют сополимерами. Так, гомополимером является, например, полиэтилен, а примерами сополимеров могут служить белки, в макромолекулах которых чередуются остатки нескольких типов аминокислот.

Мономеры могут соединяться в макромолекуле друг с другом с образованием полимеров линейного, разветвленного и сетчатого (пространственного) строения.

Линейными называют полимеры, молекулы которых представляют собой длинные цепи, не имеющие разветвлений или же которые имеют короткие ответвления в пределах одного мономерного звена:

[-CH2-CH-]n , [-CH2-CH-]n

| |

OH C6H5

поливиниловый спирт полистирол

Разветвленными полимерами называют полимеры, макромолекулы которых имеют боковые ответвления от цепи, называемой главной или основной. Число ответвлений и их размер могут изменяться в очень широких пределах. Например, молекулу полиэтилена высокого давления схематически можно изобразить так:

CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-

|

…..-CH2-CH- CH2- CH2- CH2- CH2- CH- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-…

|

CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-

Сетчатым, или пространственными, называют полимеры, построенные из длинных цепей, соединенных друг с другом поперечными химическими связями в трехмерную сетку. Примерами таких полимерных материалов являются фенолформальдегидные смолы, резины, эбонит и др. Сополимеры также могут быть линейными, разветвленными и сетчатыми.

По отношению к нагреванию полимеры делятся на термопластические и термореактивные. При нагревании термопластических полимеров их свойства постепенно изменяются, и при достижении определенной температуры они переходят в вязкотекучее состояние. Плавление происходит преимущественно в результате уменьшения сил межмолекулярного взаимодействия и увеличения кинетической энергии молекул. При охлаждении жидких термопластических полимеров наблюдаются обратные явления. Поскольку химическая природа полимера при этом не изменяется, то процесс плавления и процесс отвердевания можно повторить много раз. К термопластическим полимерам относятся полиэтилен, полистирол и др.

При нагревании термореактивных полимеров свободные функциональные группы или непредельные связи соседних макромолекул взаимодействуют друг с другом с образованием химических связей. Полимер приобретает сетчатую структуру – отвердевает (переходит в стеклообразное состояние). Такие полимеры не восстанавливают свои свойства при нагревании и последующем охлаждении. Примером термореактивных полимеров могут служить фенолформальдегидные смолы, мочевиноальдегидные смолы и т.п.

Особенностью полимеров является их способность испытывать высокоэластические деформации. Различные полимеры проявляют это свойство при различных температурах: так, например, каучук эластичен даже при очень низких температурах (600С), полиметилметакрилат (органическое стекло) − лишь при температурах выше 800C. Полимеры, которые легко деформируются при комнатной температуре, называют эластомерами, труднодеформируемые − пластомерами (пластиками).

По происхождению полимеры делятся на природные, синтетические и искусственные. Природные, или натуральные, полимеры – это полимеры, встречающиеся в окружающем нас мире: белки, целлюлоза, крахмал, натуральный каучук и др. Примерами пищевых ВМС являются пектиновая кислота, агар (полисахарид), крахмал, агароид. Яблочный пектин имеет относительную молекулярную массу 23000-35000, растворимая фракция агара − 11000-25000.

Синтетические полимеры получают синтезом из низкомолекулярных веществ − мономеров, это полиэтилен, полипропилен, полистирол, фенолформальдегидные смолы и т.д.

Искусственные полимеры получают из природных полимеров путем их химической модификации. Например, при обработке целлюлозы азотной кислотой получают её эфир − нитроцеллюлозу.

Полимеры бывают полярными и неполярными. Полярность полимеров обусловлена наличием полярных групп в звеньях макромолекул, таких как -ОН, -СN, -COOH, -CNH2 и т.п. Полярность макромолекул характеризуется величиной дипольного момента , который равен векторной сумме дипольных моментов всех полярных групп, распределённых вдоль цепи. При симметричном расположении полярных групп, например, полимер -СCl2-CCl2- является неполярным ( = 0). Наличие полярных групп в макромолекуле увеличивает межмолекулярные взаимодействия.

По химической природе полимеры делят на органические, неорганические, элементоорганические.

К органическим относится большинство высокомолекулярных веществ, молекулы которых состоят из углерода, водорода, кислорода и азота.

Молекулы неорганических полимеров построены из атомов кремния, алюминия, германия, серы и др., например, полисиланы, полифосфорные кислоты и др. Так, белый фосфор P4 (тетраэдр) при нагревании превращается в полимер. Черный фосфор образуется из белого при температуре 2000C и давлении 12000 атм. Это полимерное соединение, имеющее, подобно графиту, слоистую структуру. При нагревании серы происходит превращение циклов S8 в линейный полимер.

Элементоорганические полимеры могут быть двух типов: когда главная молекулярная цепь имеет неорганическую природу, а боковые ответвления − органическую и наоборот.

По составу главной цепи молекулы полимеры делятся на гомоцепные и гетероцепные.

Гомоцепные полимеры имеют главную цепь, состоящую из одинаковых атомов. Если она состоит из атомов углерода, то такие полимеры называют карбоцепными (полиэтилен, полистирол и др.). Если главная цепь состоит из атомов кремния, то полимеры называют кремнийцепными. Бывают алюминийцепные, стронцийцепные и другие полимеры.

Гетероцепными называют полимеры, главная цепь которых состоит из разных атомов. К гетероцепным полимерам относятся простые эфиры, например, полиэтиленгликоль (его цепь состоит из атомов углерода и кислорода):

….- CH2-CH2-O- CH2-CH2-O- CH2-CH2-O- CH2-CH2-O-…

сложные эфиры, например, глифталевые смолы:

OH O O

…- O-CH2- C- CH2-O-C-C6H4- C- O-CH2- ,

полипептиды (белки):

O O

...-C-R1-NH-C-R2-NH-C-R3-NH-… ,

полиамиды − капрон:

O O

…. C- CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH- C- CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH- .

По характеру структуры полимеры делят на кристаллические − с дальним порядком расположения молекул − и аморфные, имеющие лишь ближний порядок в расположении атомов и молекул.

Полимерные цепи могут быть построены сочетанием коротких цепей различных полимеров, называемых блоками (молекула одного мономера − А, другого − В), например:

…- A-A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- B- B- B- B- B- B- B- B-B- A- A- A- A-

Это – блоксополимеры.

Возможно и другое строение макромолекул, когда главная цепь состоит из одного мономера А, а боковые цепи из другого В:

A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A-

B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- B-

Такие полимеры называют привитыми сополимерами, или графт-сополимерами.

Полимеры бывают регулярными и нерегулярными. Если в цепи полимера наблюдается монотонное чередование звеньев, т.е. соблюдается дальний порядок звеньев по цепи, то полимер построен регулярно. Нарушение этого порядка ведет к нерегулярности строения цепи полимера. Различают структурную регулярность и стереорегулярность. Структурная регулярность имеет место у полимеров, все звенья и все заместители которых расположены в пространстве в определенном порядке. Например, если звено полимера содержит заместитель (х), то возможны следующие варианты присоединения звеньев друг к другу, обеспечивающие структурную регулярность или нерегулярность цепи:

Вариант (а) называют «голова к хвосту», а вариант (б) – «голова к голове». Если звенья вдоль цепи соединены друг с другом только определённым образом (или вариант (а), или вариант (б)), то полимер является структурно-регулярным, если же соединение звеньев произвольное, то полимер − нерегулярный.

Стереорегулярными называют полимеры, у которых все заместители расположены в пространстве определённым образом. Например, в полимерной цепи возможна l-d- оптическая изомерия, обусловленная наличием асимметрических (херальных) атомов углерода. Возможно существование регулярных изотактических и синдиотактических полимеров:

Если же расположение заместителей произвольное, то полимер является нерегулярным, такие полимеры называют атактическими.

Другой случай стереорегулярности – существование цис- и трансполимеров:

То есть, если все заместители вдоль цепи расположены в цис-положении или в транс-положении, то полимер имеет стереорегулярное строение, если же положение заместителей произвольное, то полимер – нерегулярный.

Структура молекул определяется способом производства полимера. При обработке полимеров (нагрев, растворение и т.д.) структура молекул почти не изменяется, и нельзя, например, нерегулярный полимер сделать регулярным. Общая структура полимеров складывается из структуры молекул и надмолекулярной структуры.