- •В.Ф. Ботвинов Порты и транспортные терминалы курс лекций

- •Введение

- •История освоения водных путей и развитие портов

- •Развитие водных путей России

- •Задачи водного транспорта

- •Краткая история развития портостроения

- •Некоторые сведения об океанах и морях

- •Классификация портов

- •Естественный режим морских и речных побережий и его влияние на устройство и эксплуатацию портов

- •Общие сведения

- •Топографические условия

- •Гидрографические условия

- •Метеорологические факторы

- •Гидрологические условия

- •Геологические и геоморфологические условия

- •Движение наносов

- •Влияние морской воды на строительные материалы

- •Размещение портов в различных природных условиях

- •Влияние природных условий

- •Порты на открытых приглубых берегах

- •Порты на открытых отмелых берегах

- •Устьевые порты

- •Русловые порты

- •Внерусловые порты

- •Порты на водохранилищах

- •Основные сведения о порте и его транспортной работе

- •Операции, выполняемые портом

- •Работа порта

- •Главные характеристики работы порта

- •Устройство порта и его элементы

- •Компоновка акватории порта

- •Компоновка территории порта

- •Зонирование порта

- •Компоновка причального фронта

- •Начертание причального фронта

- •Компоновка внешних оградительных сооружений Общие сведения

- •Формы поперечного сечения оградительных сооружений

- •Способы обеспечения устойчивости оградительных сооружений

- •Начертание оградительных сооружений

- •Берегоукрепительные сооружения

- •Основные устройства портовой энергетики, их характеристики, возможности и область применения

- •Освещение порта

- •Связь и сигнализация

- •Инженерные сети

- •Компоновка порта

- •План порта и общие принципы его компоновки

- •Взаимное расположение районов порта

- •Районирование порта

- •Взаимное расположение города и порта

- •Основные расчетные характеристики порта

- •Длина причалов

- •Размеры акватории порта

- •Глубины акватории порта

- •Отметка территории порта

- •Портовые склады

- •Подходные пути и внутрипортовый транспорт

- •Виды подходных путей

- •Пересечение сухопутных и водных путей

- •Водные подходы к портам

- •Кратная характеристика и основные элементы каналов

- •Элементы и характеристики судоходного канала

- •8.5 Сухопутные подходы к порту

- •Транспортные терминалы

- •Механизированные комплексы

- •Специализированные причалы

- •Причалы для генеральных грузов

- •Причалы для контейнерных грузов

- •Портовые элеваторы

- •Склады пылевидных материалов

- •Склады для угля и железной руды.

- •Краткие сведения о судах

- •Основные габаритные размерения судна

- •Эксплуатационные характеристики транспортного судна: грузоподъемность, дедвейт, водоизмещение, грузовместимость, скорость и автономность плавания, мощность.

- •Характеристики мореходного качества судна

- •Классификация транспортного флота

- •Типы судов

- •Выбор расчетных типов судов

- •Перегрузочные работы в порту

- •Грузы, перегружаемые в порту

- •Варианты и виды перегрузочных работ в порту

- •Перегрузочные комплексы

- •Интенсивность обработки грузов в порту

- •Техническая эксплуатация портовых гидротехнических сооружений

- •Факторы, влияющие на прочность и долговечность сооружений Природные факторы

- •Эксплуатационные факторы

- •Измерение деформации сооружений

- •Подводно-технические работы

- •Ремонт сооружений

- •Классификация ремонтных работ

- •Техническая эксплуатация акватории порта и береговых сооружений

- •Охрана и очистка акватории

- •Техническая эксплуатация береговых сооружений

- •Список литературы.

Кратная характеристика и основные элементы каналов

В портах на песчаных побережьях, где естественные судоходные глубины располагаются на значительном расстоянии от берега, сооружают подходные каналы. Длина подходных каналов (особенно в устьевых портах) достигает десятки километров (Санкт-Петербургский – 36км)

Судоходными каналами называются искусственные водные пути, проложенные на суше, в реке или море для возможных подходов к портам (подходные каналы) или соединение отдельных водных бассейнов (соединительные каналы) и оборудованные для безопасного плавания судов средствами судоходной обстановки.

Судоходная обстановка – совокупность знаков и сигналов, которые показывают положение судового хода на местности и обеспечивают безопасное движение судов.

Судовым ходом называется непрерывная полоса водного пространства на входящих в состав водного пути реках, озерах и морях, в пределах которой обеспечены заданные габариты – ширина и глубина.

Судоходная обстановка предназначена для указания направления, границ и габаритов судовых ходов, ограждения отдельных препятствий и гидротехнических сооружений, расположенных в пределах судовых ходов или вблизи них. Знаками судоходной обстановки обозначают подходы с портами и границы акваторий, рейдов и т.д.

Элементы и характеристики судоходного канала

Прорезь – искусственным образом проложенная в грунте водного пути велика размерами, достаточными для пропуска расчетного судна, и ограничена снизу дном, с боков откосами (бровками)

Глубина канала – разница между отметками отчетного уровня воды с учетом его обеспеченности и дна канала: различают навигационную глубинуканала – минимально необходимую для безопасного плавания расчетного судна; проектную (полную) глубину канала – увеличенную по сравнению с навигационной на толщину слоя наносов, осаждающихся в прорезь канала в период между ремонтными дноуглубительными работами по поддержанию канала в судоходном состоянии; рабочую глубину канала – с учетом некоторого переуглубления по сравнению с проектной глубиной для перекрытия технологических неровностей дна, образующихся после работы дноуглубительного снаряда; глубину прорези и забровочную глубину, т.е. глубину над бровной прорези.

Ширина канала – размер ширины прорези по низу, минимально необходимый и достаточный для безопасного плавания одного расчетного судна в одном направлении в канале одностороннего движения или двух судов расчетного судна при встречном плавании в каналах двухстороннего движения.

Трасса канала – расположение оси канала в плане и т.п.

По профилю прорези каналы могут быть полного профиля (защищенные), когда боковые откосы выходят до уровня воды или выше его (Рис.8.4, а; Рис.8.5, б), неполного профиля (незащищенные, когда они прорыты в отмелях, или лиманах и его откосы скрыты под водой) (Рис.8.4, б; Рис.8.5, а)

Основными элементами подходных каналов являются его трасса и поперечное сечение(Рис. 8.6)

Рис.8.6 Элементы и параметры морского канала:

1 – прорезь канала; 2 – ось (трасса) канала; 3 – дно канала; 4 – откос канала; 5 – направление ветра (течения); 6 – боковая полоса; 7 – маневровая полоса; 8 – зазор (запас ширины) между маневровыми полосами.

Трасса канала определяется положением его оси на плане и чередованием прямолинейных и криволинейных участков. Вообще трассу канала необходимо делать прямолинейной и лишь по местным топографическим условиям или у очень длинных морских каналов, длина которых превышает дальность видимости створов (около 15 км) по навигационным условиям делают криволинейную вставку радиусом дуге круга не менее пяти длин судна или состава.

Поперечное сечение канала должно удовлетворять двум требованиям, противоречащим одно другому. Чем больше поперечные сечение канала, тем свободнее и с большей безопасностью может судно двигаться по каналу. Из-за значительных объемов работ по дноуглублению при сооружении канала и по ремонтному землечерпанию при его эксплуатации профиль канала должен иметь по возможности меньшие размеры.

Определение основных размеров каналов

Исходными характеристиками судов являются их наибольшая осадка, длина между перпендикулярами и ширина по миделю. Размеры канала назначаются исходя из расчетных (наибольших) размерений судов, обслуживаемых каналов.

Важнейшей задачей является правильное определение отсчетного уровня воды, который назначается по данным многолетних наблюдений за колебаниями уровня воды.

Ширину канала назначают в зависимости от режима пропуска судов по каналу. Одностороннее движение возможно при соблюдении неравенства:

<

< ,

,

где, Lк – длина канала, км;

Vc–

расчетная скорость судна,

;

;

Qc – среднесуточный судооборот канала в наиболее напряженном месяце.

При выборе типа канала и его глубины должны учитываться увеличения стоимости канала при переходе от одностороннего к двустороннему движению и затраты на простои судов, причалов и оборудования порта вызванные невозможностью пользования каналом при низком положении горизонта воды и необходимостью простоя судов на станциях расхождения.

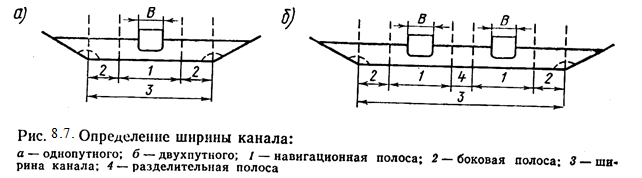

На прямолинейных участках ширина канала устанавливается из следующих соображений. Канал с односторонним движением делится на три полоски: средняя навигационная – маневренная полоса и две боковые полосы, примыкающие к откосам канала (Рис.8.7, а). Расчетная ширина канала определяется по дну. Ширина маневровой полосы при благоприятных условиях движения по каналу складывается из ширины судна В и дополнительный запаса, устанавливаемого в зависимости от управляемости судна. При интенсивном воздействии ветра, течений и волнения, действующих под углом к направлению движения судна, возможны снос и дрейф судна. В этом случае необходимо установить навигационную полосу в зависимости от управляемости судна в процессах от 2 до 5В. Полосы, прилегающие к откосу, должны способствовать уменьшению возможного размыва откосов винтами и их сползания. Ширина этих полос может составлять от 0,5 до 1,5В. Таким образом, общая ширина однопутного канала составляет от 3 до 8В.

Двухпутные каналы (Рис.8.7, б) состоит из двух навигационных полос, двух полос, примыкающих к откосам, и полосы разделяющей встречные суда, равной обычно не менее ширины судна В. В действительности разделяющая полоса значительно больше ширины судна. Для предотвращения гидродинамических взаимодействие между расходящимися судами, выражающегося во взаимном притяжении, между судами должно быть выдержанно достаточное расстояние соответственно ширина двухпутного канала устанавливается в пределах от 6 до 14В.

Во избежание значительного повышения сопротивления движению судна, отношение живого сечения канала ɷк при одностороннем движении судов должен превышать живое сечения расчетного судна ɷмид в 5 раз, при двухстороннем – в 10 раз.

Глубина канала. Учитывая непрерывные колебания горизонта воды, отчетный уровень, т.е. уровень, от которого производится отсчет глубин канала назначают в зависимости от его обеспеченности путем сопоставления затрат на дноуглубление и ущербом от простоев или вызванных переадресацией судов.

Навигационная глубина на канале:

Нн = Т + Z1 + Z2 + Z3 +Z0 ,

где, Т – осадка расчетного судна с поправкой ∆Т на изменение солености воды;

Z1 – минимальный запас под килем, обеспечивающий нормальную управляемость судна. Эта величина обычно устанавливается в зависимости от осадки судна Т и грунтов дна канала и принимается: для илистых грунтов 0,04Т, для грунтов средней плотности – 0,05Т и для плотных и спальных грунтов – 0,06Т.

Z2 – запас на волну, который рекомендуется принимать в зависимости от высоты ее и длины судна. Крупнотоннажные суда даже при значительных волнах испытывают сравнительно небольшие вертикальные колебания до 0,5м.

Суда меньших размеров подвергаются более интенсивным воздействием, и поэтому запас на волнение увеличивается в 2-3 раза.

Z3 – скоростной запас. При движении судна в канале, имеющем ограниченное поперечное сечение, при скорости хода 4-12 уз (2-6 ) осадка судна увеличивается на величину Z3 = 0,2 – 1,2 м, при двухстороннем движении Z3 должна быть увеличена в 2 раза.

Z0 – запас на крен судна принимается от ширины судна В: для танкеров – 0,017, сухогрузов – 0,026, лесовозов – 0,044; Z0 не должно быть меньше 0,5м

Полная глубина в канале

Н0 = Нн + Z4 ,

где, Z4 – запас на заносимость, принимаемый в зависимости от местных условий, но обычно не менее 0,4м и не более 1,2м.

Для обеспечения нормальной эксплуатации каналов важное значение имеет правильное назначение крутизны откосов. Крутые откосы приводят к быстрому сползанию, пологие - к увеличению объема дноуглубительных работ.

Безопасное плавание на подходных каналах к порту обеспечивается судоходной обстановки (Рис. 8.8)