Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лекция 1.

ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИКА»

И «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

Прежде чем приступать к изучению экономики организации, необходимо определить, что такое экономика вообще. Без этого нельзя корректно рассматривать ни экономику организации (предприятия), ни национальную экономику, ни экономику региона или города и т.д.

Экономика организации, страны или мировая экономика представляют собой систему. Но корректно выделять экономические системы можно лишь после того, как будет дано понятие и определение экономики. В противном случае невозможно выделить функции экономических систем, понять их соподчиненность и субординацию. Более того, само понятие «экономическая система» останется неопределенным. В общем, как говорил В.И. Ленин — «не решив общих вопросов,

8

при решении частных вопросов мы будем все время на них наталкиваться».1

Очевидная иерархичность экономических систем, многофакторность процессов развития, т.е. сложность этого явления, обусловили многочисленность и многозначность определений экономики. В научной литературе термин «экономика» используется для определения большого количества областей знаний, например — экономика труда, экономика научно-технического прогресса, экономика отрасли или предприятия. И в результате ряд ученых-экономистов склоняются к мысли: «Кратко и однозначно дать ответ на вопрос, что такое экономика, невозможно».2

Экономика — это самостоятельно существующее явление, имеющее естественное происхождение как, например, моря или горы, или экономика — это «производная» от деятельности людей? Это нечто искусственно созданное, придуманное человеком как автомобиль, вилка или водородная бомба? Или это — органически присущее человечеству свойство, необходимый атрибут его развития? Если экономика — это нечто органически присущее человечеству, то это нечто выступает как безусловный рефлекс, инстинкт, или человечество произвольно это «нечто» конструирует?

1 Ленин В.И. ПСС. Т. 15. С. 368.

2 Экономика: учебник для юристов / Под ред. д.э.н., проф. Д.В. Валового. — М.: «Щит», 1999, стр. 5.

9

Ответ на эти вопросы имеет принципиальное значение для управления. Если экономика — это искусственно созданное явление, его можно изменять согласно своим желаниям. Если в основе этого явления естественные процессы, то эффективное воздействие на экономическую систему возможно, когда будут ясны закономерности этих естественных процессов. Подобно тому, как садовник получает хороший урожай потому, что вмешивается в естественный процесс развития сада на основе хорошо понимаемых закономерностей этого развития.

• Следует различать экономическую науку и экономические отношения, которые являются предметом изучения экономической науки. Подобно тому, как медицина — это «система наук и практическая деятельность, направленные на сохранение и укрепление здоровья ...предупреждение и лечение болезней»1, экономика есть система наук и практическая деятельность людей, которую назвали «экономической».

Попробуем понять и составить лингвистическую формулу определения экономических отношений.

Первое. То, что мы называем «экономические отношения» возникло на планете с появлением человека. Экономисты определяют экономические отношения как общественное явление, а экономическую науку, как общественную, социальную науку, изучающую отношения в обществе, т.е. между людьми, а не человека с природой. Но с каждым годом становится все очевиднее, что взаимоотношения человечества с природой в

1 Словарь иностранных слов. С. 301. 10

экономических отношениях играют далеко не последнюю роль.

Второе. Мы должны признать: чтобы на Земле появился человек, на планете должны были создаться условия. Древние растения, животные, насекомые и микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности создали атмосферу, запасы природных ископаемых, создали плодородный слой почвы и т.д. Развиваясь поэтапно, планета или точнее, планетарная система последовательно осуществила процесс преобразования пространства и создала условия для появления человека.

Третье. Появившееся человечество должно было решать задачи преобразования состояния планеты. Выполняя свою часть работы по преобразованию пространства Планеты, люди вступают во взаимоотношения с окружающим миром, друг с другом. Очевидно, что все эти отношения взаимосвязаны и взаимозависимы и имеют различный характер — биологический, эстетический, социальный, духовный, чувственный и т.д. Однако выполнение задачи преобразования порождает целый ряд потребностей1 у каждого человека и у человечества в целом. Наличие потребностей, как у всего человечества, так и у каждого человека в отдельности, предусматривает производство благ, их распределение и обмен благами между людьми и, следовательно, обусловливает отношения между людьми, касающихся получения благ2 для удовлетворения потребностей. Эти

1 Потребность — надобность, нужда, требующая удовлетво- рения. v

2 Благо — то, что удовлетворяет потребности. (С.А. Ожегов. Словарь русского языка. С. 563, 47)

11

отношения — непременный атрибут развития человечества. Назовем эти отношения экономическими. Цель реальных экономических отношений удовлетворение потребностей человека.

Экономические отношения — лишь часть отношений, складывающихся между людьми в процессе развития человеческого общества. Потребности людей, способы производства благ, способы распределения и обмена благами не должны противоречить развитию других планетарных фрагментов и планеты в целом, т.е. должны быть коэволюционны1.

' Коэволюционность развития человечества и планеты обусловливает необходимость того, чтобы как сами потребности, так и способы производства и распределения благ, были гармоничны законам развития планетарной системы. Они должны находиться в согласованном, стройном сочетании. «Успешность» или «не успешность» развития этих отношений, зависит от того, насколько создаваемые, конструируемые людьми способы производства, правила обмена и нормы распределения благ коэволюционны планетарной системе. Непонимание этого факта породило у людей мнение, что их потребности безграничны и что они должны быть удовлетворены наиболее эффективным способом. К сожалению, под «эффективным» чаще всего понимается наименее затратный способ удовлетворения потребностей. А такие способы не всегда должны быть наименее затратными.

1 Ко... [ лат. со(п) - с, вместе]. 12

Экономические отношения — система естественных отношений между людьми1 по поводу производства и потребления благ, реализующихся в процессе коэволюционного развития планетарной системы. Под потреблением здесь понимается не физический или физиологический процесс потребления благ, а процесс их распределения и обмена. Тогда в качестве объектов изучения можно выбирать как отношения между индивидами, так и отдельными социальными группами.

Можно ли говорить об экономике семьи? Все знают, как остро стоят иногда в семье вопросы производства благ и, особенно, их распределения. Это могут быть отношения между людьми, занимающимися сельским хозяйством, тогда мы говорим об экономике сельского хозяйства; между людьми, проживающими на территории города или страны, тогда мы говорим об экономике города, экономике страны. Также можно рассматривать отношения между странами, в таком случае речь будет идти о международных экономических отношениях. Можно говорить о мировой экономике, и под этим мы будем понимать отношения между всей совокупностью людей на нашей планете по поводу производства, обмена и распределения благ.

Если рассматривать экономические отношения в историческом аспекте, очевидно, что они существовали

1 Становится ясно, почему все люди «знают», как управлять государством. Люди ежедневно вступают в отношения по поводу производства и потребления благ, и у них возникает свое представление, как эти отношения должны быть построены.

13

всегда, поскольку всегда существовала потребность в производстве, обмене и распределении ограниченных, благ. На протяжении веков они трансформировались. Одними они были при рабовладельческом строе, иными — при феодальном. На современном этапе, с появлением личной свободы у людей большинства стран, стали возможны современные рыночные экономические отношения — форма экономических отношений, основанная на свободном и эквивалентном обмене благами.

Такая трактовка экономических отношений позволяет корректно выделять экономические системы. В зависимости от того, какую совокупность людей мы выбираем и на каком этапе ее развития, меняется лишь специфика отношений, т.е. номенклатура благ, способы их производства, распределения и обмена, а сами отношения остаются. Тогда экономическая система — это условно выделенный фрагмент экономических отношений между людьми, в котором реализуется процесс производства и потребления благ.

Отношения по поводу производства и потребления чрезвычайно многообразны, поэтому и экономическая наука включает в себя целый комплекс дисциплин, которые рассматривают эти отношения в различных аспектах и с различных точек зрения. Можно изучать:

теорию этих отношений (политэкономия, микро- и макроэкономика, теория управления и т.п.);

отдельные стадии этих отношений, а именно — производство, обмен, распределение (производствен

14

ный менеджмент, организация производства, маркетинг, налогообложение, госрегулирование и т.п.);

способы оценки и учета экономических отношений (экономическая статистика, эконометрика, бухгалтерский учет, финансы);

психологию и этику экономических отношений и т.д. Таким образом, экономические отношения — это

система отношений между людьми. Система — это порядок1, обусловливающий единство2 элементов в нее входящих. Чтобы экономические системы могли взаимодействовать друг с другом, этот порядок должен быть одинаков и подобен для экономических систем любого уровня иерархии, в противном случае системы не смогут взаимодействовать. Единый порядок позволит корректно вводить понятия над- и подсистемы. Одним из основных элементов порядка, который свойственен любой системе или явлению, которое рассматривается как система, является наличие так называемого информо-логического диполя3. Информологический диполь — это совокупность параметров4 объекта, характеризующая его с количественной и качественной стороны. Рассматривая экономические категории в данном посо-

1 Порядок — правильное, налаженное состояние, располо жение чего-либо (С.А. Ожегов. Словарь русского языка. С 557).

2 Единое состоит из фрагментов, их нельзя поменять места ми или заменить, в отличие от целого, которое состоит из частей, которые могут быть заменены.

3 Информология — наука о пространстве [in form (внутри формы) + logos (знание]. Диполь — двухполюсный.

4 Параметр — величина, значение которой остается посто- шшым в пределах рассматриваемой задачи.

15

бии, мы будем изучать их как информологические диполи. Например, давая определение экономике как. системе отношений, мы охарактеризовали ее:

как реальные экономические отношения (количественная составляющая диполя);

как совокупность знаний об этих отношениях, то есть экономической наукой (качественная составляющая диполя).

Любая экономическая система есть специфический объект исследования.

Эти особенности в начале XXI века стали очевидны и заключаются в следующем.

Первое. Экономические системы как объекты изучения трудно типологизируются или, особенно на макроуровне, не типологизируются вовсе, поскольку существуют в единственном числе, например, мировая экономика или экономика России. При том, что можно выделить некоторые сходные черты в экономических системах разных фирм, стран или регионов, характер протекания процессов в экономических системах обнаруживает явную эндемичность, т.е. он присущ данной экономической * системе (или экономическая система пространственно зависима). Поэтому управленческие решения, приводившие к успеху в одних экономических системах, зачастую неэффективны при экстраполяции их на другие системы.

Второе. Любая экономическая система находится в постоянном развитии. Экономика любой страны сегодня не такая, какой была десять лет назад. Поэтому управленческие решения, приводившие к успеху в те-

16

чение ряда лет, становятся неэффективными при экстраполяции их в будущее. Это характерно для любой другой экономической системы. Таким образом, выявилась некая этапизация в развитии экономических систем. Помимо этапов, развитие экономических систем демонстрирует явную цикличность. То есть экономическая система темпорально зависима.

Третье. Экономическая система находится в постоянном развитии, но в постоянном развитии находится и окружающее пространство. Поэтому применение экономических моделей, построенных на известном упрощении «при прочих равных условиях», весьма ограничено, поскольку таковых не может быть в силу постоянной трансформации экономических систем и окружающего пространства.

Четвертое. Особенность экономической науки в том, что теоретические основы, положенные в основу управленческих решений, трудно поддаются экспериментальной проверке. Если в биологии или в технических науках можно поставить эксперименты, и тем самым проверить гипотезы или теоретические выводы и выработать более или менее стройную концепцию ее применения, то в экономической науке это сделать очень сложно, а в большинстве случаев невозможно, поскольку это будут эксперименты с людьми.

Пятое. Коэволюционность экономических отношений в планетарной системе обусловливает огромное количество факторов, которые необходимо учитывать при разработке управленческих решений и которые находятся в поле зрения ученых и практиков различных специальностей. В такой ситуации необходимо

17

использование методов, позволяющих сформировать объективное обобщенное решение, и результаты проведенных исследований были бы одинаково понятны специалистам различных научных дисциплин и руководителям, принимающим решения. То есть методы — анализ и обобщения должны иметь меж- и трансдисциплинарные особенности.

Вопросы и задания для самопроверки

Объясните разницу между понятиями «экономика», «экономическая наука», «экономические отношения»?

Какова цель экономических отношений?

Что значит коэволюционность экономических отношений?

Должны ли потребности быть безграничными?

Что такое экономическая система?

В чем сложность изучения экономических систем?

Что такое эндемичность экономических систем ?

Лекция 2.

ПОНЯТИЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ»,

«ПРЕДПРИЯТИЕ». ВНЕШНЯЯ СРЕДА

ПРЕДПРИЯТИЯ

Организация [фр. organisation] — совокупность людей, групп, объединенных для достижения какой-либо цели, решения какой-либо задачи. То есть — это социальная группировка, созданная для выполнения определенных целей.

Организации могут быть формальными, поскольку существуют независимо от лиц, принадлежащих к ним в любой заданный период времени. Роли и действия членов организации, по крайней мере до некоторой степени, являются официально (формально) предопределенными. В неформальной организации, дифференциация ролей (лидер, последователь) не определяется официально, эти роли возникают спонтанно. Небольшие группы часто называют неформальными организациями. Они могут стать источником трудностей для формальных организаций, поскольку их цели и цели формальных организаций могут вступить в конфликт.

В совокупности экономических отношений, т.е. отношений между людьми по поводу производства, распределения и обмена благ возникают как формальные так и неформальные организации. Они участвуют или обеспечивают, создают условия и правила этих отно-

19

шений. Различие заключается в цели создания организации.

Целью организаций может быть только создание благ, но не получение прибыли. (Госдума Российской Федерации, Правительство, мэрия города, образовательные учреждения, налоговая инспекция, милиция, армия, библиотека, благотворительные организации). Эти организации принимают вид органов власти, госучреждений, общественных организаций, комитетов и т.д. и т.п. и занимаются производством общественных благ, неделимых благ, распределением и перераспределением благ.

Существуют организации, создающие блага в целях получения прибыли. Деятельность любого человека или группы людей по поводу производства и потребления благ, предпринимаемая в этой области, является предпринимательской. С этой точки зрения и сапожная будка, и магазин, риэлтерская компания, и прачечная, и банк, и РАО ЕС являются предприятиями. Созданным благом является и организация концерта, и выпечка хлеба, открытие продуктового магазина и т.п. Предприятия могут быть как формальными, так и неформальными организациями.

В некоторых случаях значительная часть благ производится в «теневом» секторе экономики, т.е. производится, распределяется или обменивается незаконно. Например, нелегальные предприятия, производящие наркотики, алкоголь, DVD-диски и т.п. Однако в данном случае мы с вами не обсуждаем морально-этические аспекты создаваемых благ и закон-

20

ность или незаконность их создания, обмена и распределения. Нам важен смысл.

Таким образом, предприятие — организация, создающая блага в целях получения прибыли.

Создание благ, наряду с получением прибыли, обязательное условие для предприятия. В противном случае организация будет бандой, цель которой только получение прибыли без создания благ (организованные преступные группировки).

Термин «фирма» — экономический сленг; в российской хозяйственной практике синоним термина «предприятие». Термин «компания» обозначает фирму, •имеющую черты и характеристики общества с ограниченной ответственностью. Термин «корпорация» используют для обозначения общества с участием двух и более акционеров. Корпорацию или компанию можно назвать предприятием, но не всякое предприятие можно назвать компанией или корпорацией.

Как объект изучения предприятие это не только совокупность людей. Это очевидное единство и территории, и его продукции, и работников, оборудования и многого другого. То есть предприятие бизнес-система как некий порядок, обусловливающий единство этих элементов. Количественные элементы — (производственные площади, состав и структура оборудования, степень его износа, численность и уровень квалификации персонала, качество материалов и технологических процессов и т.п.), соединяясь, предопределяют качественные элементы (объем продукции, ее качество, цены, прибыль, убытки и т.п).

21

Любое предприятие, фирма (вне зависимости от ее размеров и характера деятельности и отраслевой принадлежности) — сложная бизнес-система, находящаяся в непрерывном взаимодействии с другими системами как экономическими, так и неэкономическими; — подсистема экономической системы более высокого уровня. Поэтому, разрабатывая правила экономических отношений, на современном этапе развития в России предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

«2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором».

Гражданский кодекс (ГК) Российской Федерации, ч. 1. Статья 132.

В экономических отношениях трудно переоценить роль организации под названием «предприятие», поскольку

22

обмен и распределение возможны только при наличии благ, большая часть которых производится на предприятии.

Внешняя среда предприятия

Субъектами внешней среды, с которыми взаимодействует отдельно взятое предприятие и, которые оказывают на него влияние, являются: потребители, поставщики, конкуренты, государство.

Потребители — главный ограничительный или стимулирующий элемент внешней среды. Спрос рождает предложение, поэтому изменение во вкусах, предпочтениях, возможностях потребителей непосредственно влияет на деятельность предприятия.

Главный и конечный потребитель благ — домашнее хозяйство. На удовлетворение потребностей домашнего хозяйства в- конечном счете направлены все экономические отношения. Любое предприятие прямо либо косвенно участвует в удовлетворении потребностей домашнего хозяйства.

Потребителями являются другие предприятия, организации, а также государственные органы, нуждающиеся в целом ряде благ, необходимых им для функционирования в целях наиболее полного удовлетворения потребностей домашнего хозяйства.

Поставщиками могут выступать предприятия и отдельные лица, поставляющие ресурсы для обеспечения деятельности предприятия. С точки зрения предприятия, домашнее хозяйство поставщик важнейшего ресурса — рабочей силы. Ограничениями со стороны

23

поставщиков могут быть, например, цены на ресурсы, качество поставляемых товаров, услуг и сырья, договорные условия.

Конкурентами являются предприятия, производящие аналогичные товары, товары-субституты (заменители) или комплиментарные (взаимосвязанные) товары. Ограничениями со стороны конкурентов могут быть, например, объем, номенклатура и ассортимент товаров, цены и качество поставляемых товаров, услуг, договорные условия и т.п. Поставщики, потребители и конкуренты — это бизнес-системы одного уровня.

Государство. Выступая в качестве надсистемы, государство в экономическом смысле — совокупность государственных органов и учреждений, т.е. организаций или групп людей. Целью этих людей должно быть создание условий существования и функционирования для всех участников экономических отношений. Эти условия:

справедливое (в рамках существующего мировоззрения и миропонимания) распределение и перераспределение благ. В современных условиях правила производства, обмена и распределения благ должны быть установлены ради повышения благосостояния каждого домашнего хозяйства. В противном случае правила улучшают благосостояние отдельных людей или групп людей (классов, сословий, каст и т.п.);

свобода предпринимательства и экономическая обособленность производителей как непременное условие эквивалентного обмена. Однако свобода и обособленность производителей должны ограничиваться

24

коэволюционностью развития экономических отношений, т.е. правилами использования природных ресурсов, охраной окружающей среды и т.п. Эти условия находят свое отражение в правовых нормах функционирования предприятия. Проводя свою политику в области экономики, государство с помощью законодательных и нормативных актов, инструкций, положений, через органы государственного регулирования прямо влияет на его деятельность. Эти органы обеспечивают принудительное соблюдение законов в пределах своей компетенции, вводят собственные требования. Государство прямо регулирует деятельность предприятия, устанавливая разнообразные формы налоговых льгот, субсидий, юридического контроля на нерегулируемом рынке, ставки процента и т.п. Косвенное влияние на деятельность предприятия оказывает состояние государства как надсистемы. Это состояние обусловлено экономическими, техническими и технологическими, социальными (социокультурными) и политическими факторами.

Экономические факторы обусловлены состоянием экономической системы страны. От нее зависит стоимость всех потребляемых ресурсов и способность потребителей формировать спрос (платежеспособные потребности), возможность предприятия привлекать дополнительный капитал (так как правительство регулирует налоги, денежную массу, ставку процента за кредит). Состояние экономической системы страны характеризуется: темпом экономического роста, платежным балансом, уровнем занятости.

25

Экономический рост одна из главных целей правительства наравне со снижением или сдерживанием инфляции и корректировкой платежного баланса. Экономический рост предполагает рост национального продукта на душу населения, следовательно, достижение более высокого уровня жизни для всех. При прогнозах экономического спада предприятие уменьшает запасы готовой продукции, сокращает производство (услуги) и численность работающих. Платежный баланс — статистический документ, отражающий баланс внешнеэкономических операций страны за определенный период. Неравновесие платежного баланса страны вызывает ряд последствий для ее экономики. Например, стабильно положительное сальдо баланса по текущим операциям укрепляет позиции национальной валюты и одновременно позволяет иметь прочную финансовую базу для вывоза капитала из страны. Стабильно отрицательное сальдо баланса по текущим операциям ослабляет позиции национальной валюты и подталкивает страну ко все большему привлечению иностранного капитала. Уровень занятости или уровень безработицы существенно влияет на деятельность предприятия. На первый взгляд, безработица предполагает богатый рынок рабочей силы ввиду ее потенциальной доступности и низкой цены предложения. С этой точки зрения, среда бизнеса даже имеет какие-то выгоды от безработицы. Однако безработица негативно влияет на функционирование предприятия. Чем выше безработица, тем ниже платежеспособный спрос и тем больше проблем с продажей продукта.

26

Технические и технологические факторы.

Технические и технологические нововведения влияют на то, какого рода услуги и новую продукцию ожидают потребители, на темпы устаревания продукции и технологии ее изготовления. Для успешного функционирования предприятие должно приспосабливаться к техническим и технологическим изменениям, в противном случае оно потеряет конкурентоспособность. От того, насколько хорошо государственные органы создают условия для реализации научных и прикладных исследований, зависит конкурентоспособность отечественных предприятий.

Социальные (социокультурные) факторы. Экономика — это отношения между людьми, поэтому менталитет, образовательный и культурный уровень граждан страны, умонастроения и жизненные ценности населения, национальные традиции влияют на характер деятельности предприятия. Эти факторы, в конечном итоге, влияют на политическую обстановку.

Политические факторы определяют политическую обстановку в стране и политическую стабильность общества. Политическая обстановка в стране определяет отношение федеральных, региональных госучреждений, законодательных органов и судов к бизнесу. Это отношение находит свое отражение в политических решениях правительства и законодателей, например, налогообложение доходов, контроль цен, политика доходов и заработной платы, установление налоговых льгот, защита потребителей, стандарты на чистоту окружающей среды и т.п. От этих решений напрямую зависит политическая стабильность, даю-

2?

щая возможность разрабатывать долгосрочные планы развития предприятия, планировать доходы и расходы. Нестабильность вынуждает предприятия жить одним днем.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Объясните разницу между организацией, пред приятием, фирмой, учреждением, бандой.

Охарактеризуйте предприятие как систему.

Что такое «внешняя среда» предприятия?

В чем смысл влияния государства на предприятие?

Какие факторы влияния государства можно отнести к прямым, а какие к косвенным?

■ .

Лекция 3.

ТИПОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Все многообразие типов предприятий обусловлено стремлением людей к обеспечению наиболее выгодных и безопасных форм создания благ, их распределения и обмена. С точки зрения правил, касающихся этих вопросов, т.е., законодательства, в сфере экономических отношений выделяются самые разные типы предприятий, цели которых на основе различных критериев определить степень имущественной ответственности всех участников экономических отношений и повысить эффективность деятельности предприятия.

Один из основных критериев, по которому предприятия разделяются на типы, характер ответственности предпринимателя за результаты производственно-хозяйственной деятельности.

Неограниченная ответственность предусматривает ответственность за результаты производственно-хозяйственной деятельности всем своим имуществом. Смысл неограниченной ответственности: если Вы получили прибыль, то после уплаты налогов нее принадлежит Вам. Но, если понесли убытки, Вы будете продавать все, что вам принадлежит, чтобы возместить убытки. По российскому законодательству неограниченную ответственность по обязательствам фирмы всем своим имуществом несет полный товарищ — главное действующее лицо любого товарищества. По-

29

этому в товариществах, в отличие от обществ, учредители, как правило, принимают личное участие в делах предприятия. В истории экономических отношений первой возникла неограниченная ответственность физического лица за результаты производственно-хозяйственной деятельности. Однако рост масштаба производства предполагал объединение финансовых и иных ресурсов нескольких физических лиц. Вместе с ростом масштабов производства возрастала и ответственность, размеры которой могли поставить под угрозу существование физического лица. Это обстоятельство породило иную организационно-правовую форму — ограниченную ответственность.

Ограниченная ответственность предусматривает ответственность за результаты производственно-хозяйственной деятельности только вложенным капиталом.

Было изобретено понятие юридического лица. Юридическое лицо (как некий символ) отвечает всем своим имуществом за результаты производственно-хозяйственной деятельности, а его создатели — это «лица» или учредители, подвергаются риску потери того, что они вложили. Таким образом, их ответственность ограничивается суммой вложенного капитала. Такое юридическое лицо получило название корпорация (от лат. corporatio — объединение, сообщество). Объединение происходит на основе долей или паев, или продажи акций. В отличие от индивидуального предпринимательства и партнерства, корпорация — это специальная форма организации бизнеса, являющаяся юридическим лицом, существующим

30

самостоятельно и в правовом смысле отдельно от ее владельцев.

Корпорация — субъект права и ведет все свои дела от собственного имени, может владеть собственностью самостоятельно. Активы корпорации принадлежат ей самой, а не ее владельцам. Она сама отвечает по всем своим долгам и самостоятельно платит налоги с дохода корпорации. Владельцами корпорации являются акционеры, вложившие в нее свой капитал. Корпорация не прекращает существования в связи со сменой владельцев.

Недостатки корпоративной формы бизнеса:

1. Двойное налогообложение владельцев корпорации.

Так как корпорация, как юридическое лицо, платит самостоятельно налог с дохода корпорации, то доход акционеров фактически облагается налогом дважды: сначала как доход корпорации, а затем как доход частных лиц — акционеров.

2. Более строгое регулирование корпоративной деятельности, чем в случае индивидуального бизнеса или партнерства.

Действия корпораций ограничены местными и национальными законами. Поведение корпорации определено уставом и положением о корпорации, которые устанавливают довольно строгий регламент.

3. Отделение владельцев корпорации — акционеров от текущего управления корпорацией.

31

Как правило, текущим управлением занимаются наемные управляющие, которые могут быть и акционерами. За свою работу управляющие получают зарплату и, если они акционеры, дивиденды. Управляющие являются высококвалифицированными профессионалами, владеющими тонкостями конкретного бизнеса. Акционеры же в своей массе с особенностями бизнеса не знакомы. Иногда, конечно, возможны ситуации, когда управляющие преследуют свои групповые интересы. Но главное, что акционеры, особенно в больших корпорациях, не в состоянии оценить и проконтролировать политику управляющих.

В зависимости от формы собственности предприятия делятся на государственные (муниципальные) и частные. Необходимость стимулирования научно-технического прогресса в отраслях, которые с точки зрения государства имеют приоритетное направление, но имеют высокую степень риска, привела к созданию рисковых или венчурных предприятий. Венчурные предприятия — предприятия, создаваемые для ведения бизнеса в областях с высокой степенью риска. Быстрые темпы научно-технического прогресса и значительные затраты обусловили высокую степень риска в целом ряде отраслей. Как правило, в большинстве развитых стран венчурные фирмы обладают налоговыми льготами. Одной из форм венчурных фирм является S-корпорация.

Владельцы S-корпорации несут ограниченную ответственность по обязательствам и обладают другими чертами, характерными для корпораций. Однако

32

S-корпорации не облагаются налогом на прибыль. Прибыли и убытки S-корпорации переходят непосредственно к ее акционерам, тем самым исключается двойное налогообложение прибыли. Речь идет о специфической американской организационно-правовой форме, введенной в 1982 г. (SSRA). В отличии от обычных корпораций, которые по-английски обозначаются как «C-corporation» эти корпорации обозначаются как «S-corporation».

Другой критерий классификации предприятий — их размер. Выделяют малые, средние, крупные предприятия. Отнесение предприятия к определенному виду зависит от значений различных показателей его деятельности, но в основном размер определяется количеством работающих.

Малые предприятия в развитых странах создают большую часть рабочих мест, выплачивают существенную часть налогов и являются питательной средой для развития среднего и крупного бизнеса.

Во многих странах создаются специальные системы стимулирования малого бизнеса, т.е. разрабатываются специальные меры, поощряющие возникновение малых фирм, и создаются условия для их нормального существования, защищающие от дискриминации и поглощения. Для нормального функционирования экономики необходимо существование как крупных, так и малых предприятий. Каждая из этих групп предприятий может максимально эффективно использовать свой потенциал в определенной сфере деятельности. Малые фирмы существуют в тех областях, которые не

33

могут охватить крупные предприятия. Они «улавливают» и реагируют на изменение потребностей, на которые не в состоянии среагировать крупные фирмы либо в силу своей инерции, либо нерентабельности производства малого объема продукции. На основании Закона РФ от 14 июня 1995 года «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации, в которых средняя численность работников не превышает следующих предельных уровней:

в промышленности, строительстве, на транспорте — 100 человек;

в сельском хозяйстве и научно-технической сфере — 60 человек;

в оптовой торговле — 50 человек;

в розничной торговле и бытовом обслуживании — 30 человек;

в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности — 50 человек.

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

После возникновения и становления у малого предприятия может быть несколько путей развития. Оно может разориться; оставаться малым предприятием, если есть условия для стабильного функционирования; существовать за счет взаимодействия с крупной фирмой; влиться в крупную фирму; превратиться в крупную фирму.

34

И малые, и крупные предприятия обладают определенными преимуществами и недостатками. Причем они, как правило, взаимопротивоположные. Поэтому крупные фирмы взаимодействуют с малыми, чтобы сгладить некоторые недостатки своей деятельности. А малые предприятия обеспечивают свое существование за счет эффективного сотрудничества с крупными фирмами, а также деятельности в тех областях, которые не являются привлекательными для крупных.

Организационные формы, которые принимает предприятие в процессе укрупнения, обусловлены процессами вертикальной и горизонтальной интеграции.

Вертикальная интеграция — роет предприятия в результате объединения предприятия по технологической цепочке или по этапам производственного процесса.

Горизонтальная интеграция — рост предприятия внутри отрасли путем объединения однотипных предприятий.

Один из примеров вертикальной интеграции — создание комбинатов, т.е. объединение в одном предприятии производств, относящихся к различным отраслям, либо представляющих собой последовательные ступени обработки сырья, либо играющих вспомогательную роль по отношению к друг другу.

Пример горизонтальной интеграции — франчайзинг — система взаимовыгодных партнерских отношений, при которой интеграция происходит передачей на платной основе торговой марки, линии производства, технологии и т.д. Как правило, этим

35

занимаются крупные фирмы, например, McDonalds, Coca-Cola.

Укрупняясь, в процессе вертикальной и горизонтальной интеграции предприятия могут создавать объединения, преследуя различные цели: получение еще большей прибыли; продление своего существования; обеспечение эффективности своего производства; создание лучших условий деятельности; обеспечение выполнения в рамках единого объединения всех операций производственного процесса; проведение единой ценовой или сбытовой политики и пр.

Виды объединений предприятий

Картель — форма объединения предприятий, участники которого, сохраняя производственную и коммерческую самостоятельность, заключают между собой соглашение о ценах, рынках сбыта и т.д.

Трест — форма объединения, при которой предприятия, входящие в него, полностью теряют свою производственную, коммерческую и юридическую самостоятельность и действуют по единому плану. Характеризуется наиболее высокой степенью централизации управления.

Холдинговая компания — форма объединения предприятий путем скупки контрольных пакетов акций. Объединение предприятий в холдинговой компании ограничивается, как правило, лишь финансами. Во главе холдинговой компании стоит компания-

36

держатель, имеющая контрольные пакеты акций и действующая через нижестоящие, промежуточные Компании. Капитал холдинговой компании существует преимущественно для приобретения контрольных пакетов акций других компаний.

Синдикат — форма объединения предприятий, цель которого совместная организация коммерческой деятельности (снабжение, сбыт, ценообразование и др.). 11редприятия, входящие в синдикат, сохраняют хозяйственную и юридическую самостоятельность.

Концерн — форма объединения предприятий и организаций различных отраслей на основе общности интересов; предполагает делегирование части прав членов концерна коллегиальному органу управления, проведение единой экономической политики, централизацию части финансов некоторых функциональных служб и др.

Консорциум — одна из организационных форм временного объединения банков или промышленных предприятий для решения разовых задач (совместного размещения займов, акций, проведения крупных финансовых или коммерческих операций, реализации крупных научно-технических проектов и т.п.). Участники, входящие в консорциум, полностью сохраняют с ною юридическую и хозяйственную самостоятельность, но в деятельности, касающейся целей консорциума, они подчиняются совместно выбранному руководству.

Конгломерат — объединение предприятий разных отраслей. Образуется поглощением и слиянием многочисленных предприятий, не имеющих между собой функциональных связей (т.е. связей, обусловленных

37

последовательностью выполнения операций производственного процесса). Цель — увеличение прибыли.

Производственный кооператив (артель) — объединение лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и иного участия, причем первоначальное имущество артели складывается из паев членов этого объединения.

Ассоциация — добровольный союз людей, предприятий, организаций, объединенных едиными интересами. Как правило, юридическое лицо; представляет собой общественную организацию, не ставящую цель получение прибыли.

В зависимости от однородности, общности благ, которые производят предприятия, они объединяются в отрасли.

Отрасль — совокупность предприятий и организаций, выпускающих продукцию одного экономического назначения, имеющих сходный состав используемого сырья и материалов, применяемых средств производства и профессиональный и квалификационный состав кадров.

Структура предприятий

При укрупнении предприятия увеличивается численность работающих. Эффективное управление их деятельностью из единого центра становится затруднительным, кроме того, персоналом предприятия могут выполняться работы различного технологического характера в таком объеме, что вынуждает организовать

38

управление технологическими процессами специалистами различного профиля. Поэтому на предприятия могут быть выделены подразделения, выполняющие определенный круг функций, а если предприятие достаточно велико, эти подразделения могут быть выделены и организационно. Подразделения предприятия, их состав, распределение функций между ними формируют производственную структуру предприятия.

Все производственные подразделения предприятия с учетом специфики выполняемых работ могут быть подразделены на две группы:

подразделения основного производства. Они выполняют работы, непосредственно связанные с изготовлением продукции (услуги). Такие подразделения в промышленности принято называть основными цехами. К подразделениям основного производства относятся также вспомогательные производства (цеха). Они обслуживают своей продукцией и услугами основные цеха: подразделения по ремонту оборудования, изготовления инструментов, оснастки, обеспечения электрической и тепловой электроэнергией и др.;

обслуживающие подразделения — подразделения, обеспечивающие нормальную деятельность всех структурных подразделений предприятия. Их еще называют подразделениями внутрипроизводственной инфраструктуры. В составе этой группы можно выделить подразделения складского хозяйства, подразделения внутрипроизводственного транспорта и связи, группу подразделений, обслуживающих социально-бытовые нужды работников.

39

Одним из принципов построения производственной структуры предприятия может являться принцип специализации. Если речь идет о промышленном производстве, выделяется:

предметная специализация. Она выражается в сосредоточении производства отдельных видов продукции на данном предприятии, например, прядильный цех, изготавливающий пряжу на ткацкой фабрике;

подетальная специализация, при которой в отдельных подразделениях сосредоточивается производство только части или детали изделия;

стадийная или технологическая специализация, при которой осуществляются лишь определенные стадии (фазы) технологического процесса. Например, красильный цех на ткацкой фабрике.

Исходя из перечисленных выше форм специализации, может осуществляться формирование состава и структуры производственных подразделений предприятия. В ряде случаев наиболее целесообразна смешанная производственная структура, в рамках которой сочетаются подразделения, выделенные как по технологическому, так и по предметному типу специализации. Например, на машиностроительном предприятии производственная структура, построенная с учетом технологической специализации, может быть дополнена подразделениями, специализирующимися на производстве потребительских товаров, изготовленных из отходов, образуемых в основном производстве.

На практике встречаются производственные структуры, ориентированные в основном на определенные

40

группы клиентов. Такая ситуация возможна, если речь идет о крупных торгово-посреднических предприятиях, либо о промышленных многоотраслевых концернах, если производство в них ориентировано на интересы совершенно различных групп потребителей.

Разумеется, выбор той или иной разновидности производственной структуры предприятия целиком определяется спецификой его деятельности. Так, для малых предприятий характерна наиболее простая структура, а иногда и отсутствие четко выделенных структурных подразделений.

Если же предприятие первоначально создается для производственной деятельности, то по мере его развития все более необходимой становится диверсификация производства, которая потребует изменения производственной структуры предприятия в направлении более органичного сочетания в ней как предметного, так и технологического типов специализации.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Чем обусловлено появление различных типов предприятий?

Чем ограниченная ответственность отличается от неограниченной?

Видели ли Вы фотографию юридического лица?

Что такое горизонтальная и вертикальная интеграция?

Что такое производственная структура предприятия?

Что такое отрасль?

41

Лекция 4.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИРМЫ

Предприятие создается с целью получения прибыли посредством создания благ. Для достижения этой цели необходимо правильно управлять предприятием. Управление — процесс целенаправленного воздействия на что-либо или кого-либо. Отличие термина «менеджмент» от термина «управление» состоит в следующем — так как экономика — это отношения между людьми, то менеджмент — это целенаправленное воздействие на людей в процессе экономических отношений. Именно аспект экономических отношений следует особо подчеркнуть. Не всякое воздействие на людей можно назвать менеджментом. Например, президент страны и командир роты целенаправленно воздействуют на людей, но их не называют менеджером страны или менеджером роты.

Чтобы это воздействие было эффективным, необходимо заранее разработать систему мероприятий, которые должны быть проведены в определенной последовательности. По этой причине одна из главных функций управления — планирование. Прежде чем разбирать теорию планирования, необходимо понять что такое «план».

План — заранее разработанная система мероприятий, определяющая последовательность их проведения для достижения намеченной цели.

42

Планирование — процесс выработки целей и разработки системы мероприятий для их достижения. Так как система — это порядок, обусловливающий единство, то должен быть продуман порядок, последовательность проведения этих мероприятий. План определяет то, что должно быть. Однако, как показывает практика, для успешного достижения цели необходимо предусматривать возможные изменения условий, т.е. необходимо знать, что может быть. На этот вопрос отвечает прогноз. Прогноз — научное заключение о предстоящем развитии чего-либо. Научность — основной признак отличия прогноза от гадания (на картах, на кофейной гуще и т.п.). Очевидно, что для достижения цели необходимо проводить прогнозные исследования и на их основе составлять план и его альтернативы с учетом возможных отклонений.

Обобщение опыта хозяйственной практики позволило сформулировать теоретические основы для разработки оптимальных планов.

Существуют две основные системы планирования — директивная и индикативная.

Директивная (от лат. directio — направлять) — система, основанная на прямых указаниях и распоряжениях руководства по большинству мероприятий.

Индикативная (от лат. indicator — указатель, показатель) — система, при которой руководством разрабатываются основные плановые показатели. Планирование мероприятий по достижению этих показателей делегируется исполнителям.

43

В зависимости от вида бизнеса и стиля хозяйственного руководства менеджеры используют ту или иную формы планирования.

Принципы планирования1

Научность. В экономических отношениях много здравого смысла. Однако любое решение, принимаемое специалистами-менеджерами или экономистами, должно быть основано на экономических законах. Удачливость некоторых бизнесменов, не получивших специального образования, говорит не о том, что решения принимаются исходя из здравого смысла, а о способности этих бизнесменов интуитивно «улавливать» экономические закономерности.

Единство экономического и политического подходов. На эффективность экономических отношений влияют политические решения. С другой стороны, политика — это концентрированное выражение экономики, поэтому в основе политических решений всегда лежат отношения по поводу благ.

3. Непрерывность. Процесс производственно- хозяйственной деятельности нуждается в постоянной корректировке тактических плановых заданий. Соблюдению этого принципа способствует перекрытие плановых горизонтов.

4. Комплексность. Данный принцип состоит в необходимости планирования системы мероприятий,

1 В данном случае принцип [лат. principium основа] — основное, исходное положение, основное правило деятельности.

44

всесторонне охватывающих производственно-хозяйственную деятельность. Соблюдать этот принцип позволяют разработанные и опробованные в течение десятилетий методики планирования.

5. Сбалансированность и пропорциональность. Этот принцип вытекает из предыдущего. Если комплексность обеспечивает всеохватность плана, то сбалансированность и пропорциональность плана обеспечивают необходимые количественные соотношения между сферами и масштабами деятельности подразделений и служб предприятия, требуемыми затратами и ресурсами.

Методы планирования

Методы планирования — способы разработки мероприятий и определения последовательности их проведения.

Балансовый метод — метод разработки плановых мероприятий на основе соотнесения имеющихся и требуемых ресурсов.

Нормативный метод — метод разработки мероприятий на основе норм и нормативов1, которые обусловлены юридическими законами, законами природы, национальными и культурными традициями, климатическими условиями и т.п.

1 Норма (эконом.) — максимально допустимая величина абсолютного расхода ресурса на единицу или на объем продукции.

Норматив (эконом.) — относительная величина использования ресурса в пересчете на единицу продукции.

45

Программно-целевой метод предполагает разработку системы мероприятий исходя из поставленной цели, например: строительство дома или электрификация России. Временной промежуток, необходимый для осуществления этих мероприятий необязательно кратен календарным периодам. Система мероприятий для достижения цели получила название программа.

Аналитический метод предполагает разработку плановых мероприятий на основе выявленных в процессе анализа тенденций развития и экстраполяции этих тенденций в будущее. Анализ может проводиться различными способами.

Экономико-математический метод предполагает разработку мероприятий и последовательности их проведения на базе математических моделей, которые выражают в виде формул зависимость между экономическими категориями. Модели, в формулах которых используются знаки сложения и вычитания, называют аддитивными. Модели, при составлении формул которых используются знаки умножения, называются мультипликативными.

В зависимости от целей и средств, которые предполагается использовать при выполнении плана, выделяют различные виды ориентации плановой работы.

Реактивная ориентация планирования — разработка системы мероприятий, ориентированной на прошлое состояние фирмы.

Инактивная ориентация — ориентация системы мероприятий на сохранение существующего, текущего состояния дел.

46

Преактивная ориентация — ориентация системы мероприятий на изменение внешних условий.

Интерактивная ориентация состоит в разработке системы мероприятий с расчетом на использование внутренних ресурсов.

При составлении комплексного плана, в различных сферах деятельности предприятия используется различная ориентация.

В зависимости от целей и задач, которые ставятся перед системой мероприятий, различают долгосрочные или стратегические планы, краткосрочные или тактические планы, оперативно-календарные, а также бизнес-планы.

Стратегические или долгосрочные планы разрабатываются, чтобы определить основные направления развития фирмы. В них определяются ключевые показатели.

Краткосрочные планы разрабатываются на основе долгосрочных. Ключевые показатели стратегических планов выступают в них как цели.

Оперативно-календарные планы определяют необходимые мероприятия и задачи текущей работы.

Временные горизонты описанных планов зависят от вида бизнеса. Например, месячный план для атомной электростанции может быть оперативным, а для работы коммерческого киоска — стратегическим.

Бизнес-план. «Бизнес» дословно переводится как «дело». Бизнес-план — это деловой план. С этой точки зрения любой из рассмотренных выше планов — бизнес-план. Однако в хозяйственной практике под бизнес-планом понимается документ, в котором приводит-

47

ся технико-экономическое обоснование предполагаемой деятельности. Бизнес-план предоставляется в банк или предполагаемому инвестору. В нем, наряду с плановыми мероприятиями, приводятся результаты анализа. Так как бизнес-план — это обоснование инвестиций, логику его составления мы рассмотрим в теме «Инвестиции и капитальные вложения».

Вопросы и задания для самопроверки

Почему водителя трамвая, несмотря на то, что он управляет трамваем, не называют «менеджером трамвая»?

Что такое план? Чем план отличается от прогноза?

Перечислите основные принципы планирования?

4. Приведите пример применения балансового и нормативного методов планирования в семье.

5. Что такое ориентация плановой работы?

6. Что понимается в хозяйственной практике под бизнес-планом?

Лекция 5.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Понятие эффективности относится к важнейшим в экономической теории и практике. Каждый предприниматель заинтересован в эффективном ведении хозяйства. I Поэтому чрезвычайно важно понять суть эффективности.

Эффект (от лат. effectus — результат). Характеризуя любую деятельность, важно знать не только ее результат, но и какой «ценой» этот результат достигнут, т.е. действительность усилий, результативность используемых ресурсов или затрат. Эффективность — это соотношение между результатом и затратами или ресурсами, которые этот результат вызвали или обусловили.

Соотнесение результатов с затратами или ресурсами производится следующими способами:

логическим, когда не представляется возможным применить математические действия для расчета показателя эффективности (например, при определении эффективности ухаживания за девушкой);

в виде разности между результатом и затратами. Полученные показатели называются абсолютными. Например, прибыль определяется как разница между результатом — выручкой и затратами на ее получение. Экономия — абсолютный показатель эффективности — разница между нормативным ресурсом и реальным уровнем затрат;

в виде математического отношения затрат и результатов. Эти показатели называются относительны-

49

результаты прямые показатели называются затраты показателями отдачи.

Они отвечают на вопрос: какой результат получают с единицы затрат, какова «отдача» затрат?

затраты обратные показатели называются

результаты показателями емкости.

Они отвечают на вопрос: сколько необходимо затрат или ресурсов для получения единицы результата? То есть позволяют судить о том, какова «ресурсоемкость» единицы.

Конструкция показателей эффективности постоянна, а вот показатели результата, затрат и ресурсов определяются исходя из целей исследования. Однако в любом случае предполагается соотнесение результата с затратами или ресурсами, который этот результат вызвали или обусловили.

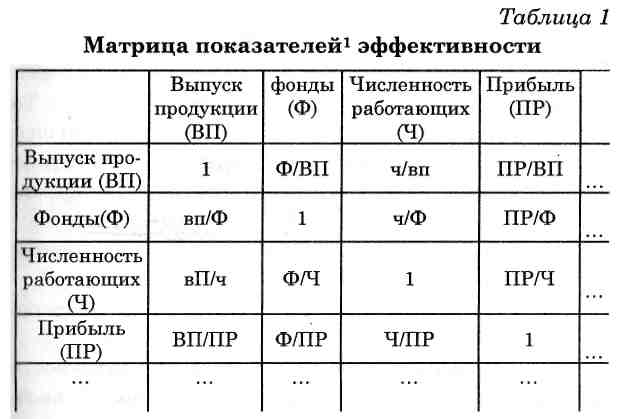

В производственно-хозяйственной деятельности для конструирования и определения показателей эффективности можно использовать мнемонический прием, предложенный профессором М.Н. Демченко, — матрицу относительных показателей эффективности (матрица Демченко). Реквизитами матрицы, как по строкам, так и по столбцам, выступают одни и те же показатели

50

результатов и затрат, выбор которых зависит от целей исследования. Показатели эффективности определяются в ячейках матрицы путем деления реквизита каждого столбца на реквизит строки.

В табл. 1 в качестве примера представлено определение основных показателей производственно-хозяйственной деятельности. Однако в зависимости от целей анализа возможна любая детализация результатов и затрат. Матрица симметрична относительно главной диагонали, а значения показателей обратно пропорциональны. Если показатели, расположенные выше главной диагонали, будут расти, показатели, расположенные ниже главной диагонали, будут падать.

1 Показатель — это отражение состояния чего-либо.

51

Ниже главной диагонали чаще всего соотносятся показатели результата с затратами для его достижения, т.е. расположены показатели отдачи.

Выше главной диагонали расположены показатели, носящие обратный характер, т.е. показатели емкости, показывающие, какова емкость результата относительно какого-либо вида затрат. Не все показатели в этой матрице имеют экономический смысл. Однако создав на предприятии компьютерную версию подобной матрицы, руководитель может «отслеживать» изменение эффективности в реальном режиме времени.

Довольно часто употребляется определение эффективности какой-либо деятельности как «получение максимума результатов при минимуме затрат». С точки зрения математики такое выражение некорректно, поскольку означает, что результат должен стремиться к бесконечности, а затраты — к нулю. То есть предлагается получить «все из ничего». В производственно-хозяйственной деятельности — это трудно осуществимая задача. Поэтому повышения эффективности добиваются:

достижением максимума результата при фиксированном объеме затрат;

достижением минимума затрат при фиксированном объеме результата.

Таким образом, для достижения эффективности производственно-хозяйственной деятельности необходимо либо увеличивать результаты, либо уменьшать затраты. Для этого необходимо рассмотреть, что

52

представляют собой результаты деятельности предприятия, его ресурсы и затраты. Этим вопросам и будут посвящены следующие разделы.

Вопросы и задания для самопроверки

Что такое эффективность?

Какие способы определения показателей эффективности вы знаете?

Что такое абсолютные и относительные показатели эффективности?

4. Разработайте показатели эффективности обучения с позиции студента, преподавателей и руководства института.

выводы

Экономика — система отношений между людьми по поводу производства и потребления (распределения и обмена) благ, реализующихся в процессе коэволюционного развития планетарной системы. Этим термином обозначают экономические отношения и экономическую науку, которая эти отношения изучает.

Предприятием (фирмой) называется организация (совокупность людей), созданная для производства благ в целях получения прибыли. Предприятие — важнейший субъект экономических отношений, поскольку обмен и распределение возможны только при наличии произведенных товаров, (изделий, работ или услуг).

Предприятие — экономическая система особого рода — бизнес-система и в своем функционировании взаимодействует с другими системами: фирмами-конкурентами, потребителями, поставщиками, домашним хозяйством, с государством, которое в виде государственных органов выступает для них в виде надсистемы.

Достижение цели создания предприятия возможно лишь при эффективном управлении бизнес-системой. Управление — процесс целенаправленного воздействия. Менеджмент — целенаправленное воздействие на людей в процессе экономических отношений — предполагает осуществление функции управления, в первую очередь планирования. План — заранее состав-

54

ленная система мероприятий, определяющая порядок и последовательность их проведения для достижения целей.

5. Под эффективностью понимается соотнесение между результатом и затратами или ресурсами, которые этот результат вызвали или обусловили. При этом максимальной эффективности можно достичь, либо максимизировав результаты при фиксированном уровне затрат и ресурсов, либо минимизировав затраты и используемые ресурсы при фиксированном уровне результата.

Чтобы осуществить эффективное управление предприятием, необходимо воздействовать либо на результаты, либо на затраты и ресурсы. Для этого необходимо уяснить, что они собой представляют и каковы закономерности их формирования.