- •Тема 1. Морфология бактерий и методы ее изучения. Структурно-функциональная организация бактерий.

- •1. Микоплазмы. 2. Риккетсии. 3. Актиномицеты. 4. Хламидии. 5. Спирохеты.

- •Тема 2. Метаболизм бактерий.

- •Тема 3. Культивирование бактерий. Методы стерилизации в микробиологии.

- •Тема 4. Химиотерапевтические препараты.

- •Тема 5. Генетика бактерий.

- •Тема 6. Общая вирусология.

- •Тема 7. Патогенность и вирулентность бактерий.

- •Тема 8. Инфекционный процесс

- •Тема 9. Общая микология.

- •Тема 10. Нормальная микрофлора тела человека.

Тема 10. Нормальная микрофлора тела человека.

1. В состав нормальной микрофлоры входят:

1. Микробы-симбионты. 2. Условно-патогенные микроорганизмы. 3. Облигатные паразиты. 4. Микробы-оппортунисты. 5. Сапрофиты.

2. Нормальная микрофлора:

1. Потенциальный источник болезнетворных факторов. 2. Составляющая часть барьера колонизационной резистентности. 3. Входит в понятие «специфический иммунитет». 4. Претерпевает изменения при антибиотикотерапии. 5. Стимулирует мукоцилиарный транспорт.

3. Состав и количество нормальной микрофлоры может изменяться под влиянием следующих факторов:

1. Характер питания человека. 2. Возрастные изменения естественной резистентности организма. 3. Воздействие экстремальных условий. 4. Воздействие радиации. 5. Антибиотикотерапия.

4. Роль нормальной микрофлоры в физиологии и патологии человека:

1. Формирование колонизационной резистентности. 2. Субактивация (стимуляция) иммунокомпетентных клеток. 3. Витаминообразование. 4.Участие в пищеварительном процессе. 5. Источник эндогенных (оппортуничстических) инфекций. 6. Участие в развитие кариеса.

5. Облигатная микрофлора кожи:

1. Микобактерии. 2.Стрептококки. 3. Стафилококки. 4. Дифтероиды. 5. Кандиды. 6. Кишечная палочка.

6. Микроорганизмы – облигатные представители ротовой полости человека:

1. Стрептококки. 2. Спирохеты. 3. Бактероиды. 4. Кандиды. 5. Кишечная палочка. 6. Нейссерии.

7. Нормальная флоры полости рта, участвующая в развитие кариеса:

1. Кандиды. 2.Стафилококки. 3. Бактероиды. 4. Стрептококки. 5. Клостридии. 6. Нейссерии.

8. Облигатные представители микрофлоры толстого кишечника:

1. Бактероиды. 2. Стафилококки. 3. Кишечная палочка. 4. Бифидобактерии. 5. Лактобактерии. 6. Кандиды.

9. Представители факультативной микрофлоры толстого кишечника:

1. Бактероиды. 2. Кандиды. 3. Протей. 4. Энтерококки. 5. Бифидобактерии. 6. Кишечная палочка. 7. Лактобациллы. 8. Стафилококки.

10. Молочнокислые бактерии толстого кишечника:

1. Лактобациллы. 2. Кишечная палочка. 3. Энтерококки. 4. Бактероиды. 5. Кандиды. 6. Бифидобактерии.

11. Основную часть нормальной микрофлоры толстого кишечника детей, находящихся на грудном вскармливании, составляют:

1. Бактероиды. 2. Стафилококки. 3. Бифидобактерии. 4. Энтерококки. 5. Кишечная палочка. 6. Лактобактерии.

12. Фактор, обеспечивающий антагонизм лактобактерий по отношению к гнилостным бактериям:

1. Бактериоцины. 2. Молочная кислота. 3. Бактериофаги. 4. Антибиотики. 5. Желчные кислоты.

13. Позиции, характерные для дисбактериоза:

1.Нарушение динамического равновесия в экологической системе «хозяин-паразит». 2. Угнетение или полное уничтожение облигатной флоры. 3.Активация условно-патогенной факультативной флоры. 4. Обязательность патологического процесса. 5. Появление антибиотикорезистентных штаммов бактерий.

14. Причины дисбактериоза:

1. Нерациональная антибиотикотерапия. 2. Нарушение антагонистических взаимоотношений в нормальных микробиоценозах. 3. Воздействие на организм ионизирующей радиации. 4. Эндокринные заболевания. 5. Гормонотерапия.

15. Микробиологические проявления дисбактериоза толстого кишечника могут включать:

1. Снижение или отсутствие бифидобактерий. 2. Снижение или отсутствие лактобактерий. 3. Снижение количества анаэробной флоры. 4. Наличие стафилококков. 5. Отсутствие кишечной палочки. 6. Присутствие энтерококков.

16. Препараты-эубиотики, используемые для нормализации микрофлоры толстого кишечника:

1. Лактобактерин. 2. Антибиотики. 3. Колибактерин. 4. Бактериофаги. 5. Бифидумбактерин. 6. Антитоксин.

Тема: Общая иммунология

1. Вопрос – Определение и свойства антигена

2. Клетки, продуцирующие антитела:

1. В-лимфоциты. 2.Т-лимфоциты. 3. Плазмоциты. 4. Макрофаги. 5. Тучные клетки.

3. Антигенсвязывающий центр (паратоп) антител:

1. Образуется из комбинации гипервариабельных участков (CDR) VL- и VH. 2.Образуется из комбинации вариабельных (V) и константных (С) доменов L- и H-цепей. 3. Входит в состав папаинового Fab фрагмента. 4. Входит в состав папаинового Fс фрагмента. 5. Включает только гипервариабельные области VH.

4. Главная роль в развитии аллергической реакции (реагинзависимого типа):

1. IgG. 2. IgE. 3. IgD. 4. IgA. 5. IgM.

8. Главная роль в защите слизистых оболочек принадлежит антителам класса:

1. IgG. 2. IgE. 3. IgD. 4. IgA. 5. IgM.

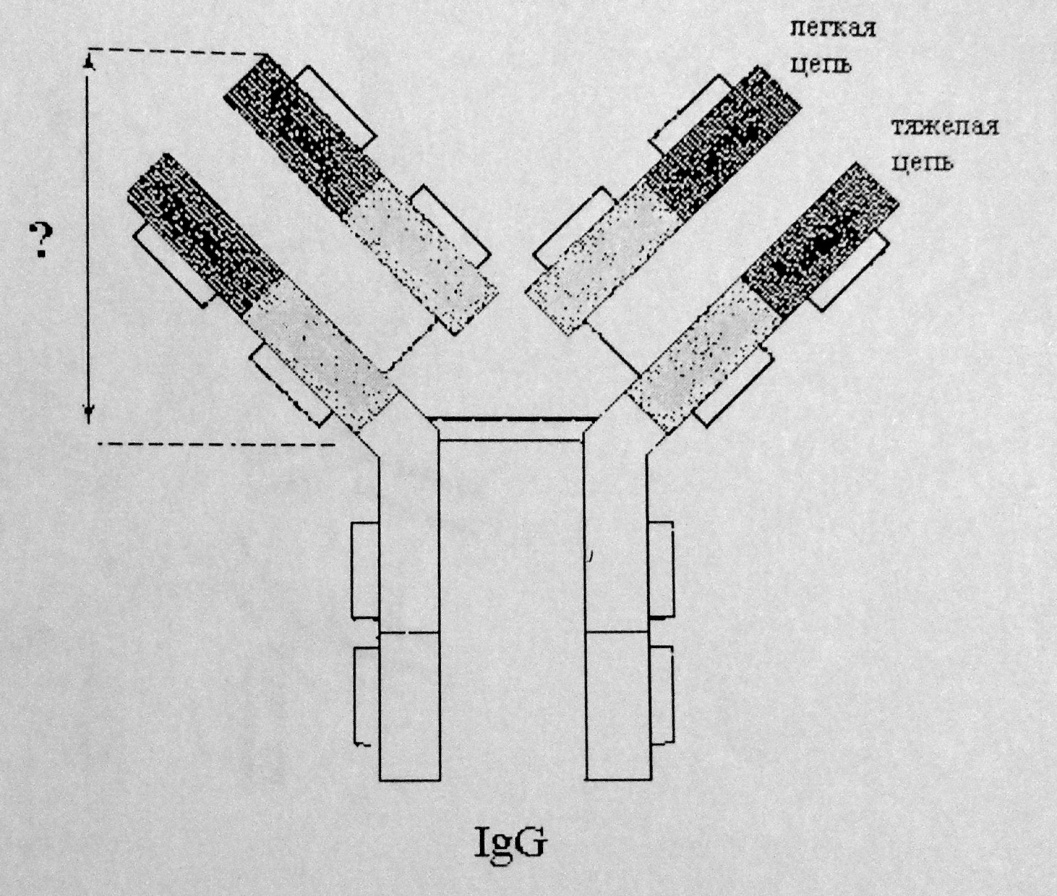

5. Выделенный участок в молекуле иммуноглобулина представляет собой:

1. Гипервариабельный участок. 2. Fab-фрагмент. 3. Fс-фрагмент. 4. Паратоп. 5. Антиген-связывающий центр.

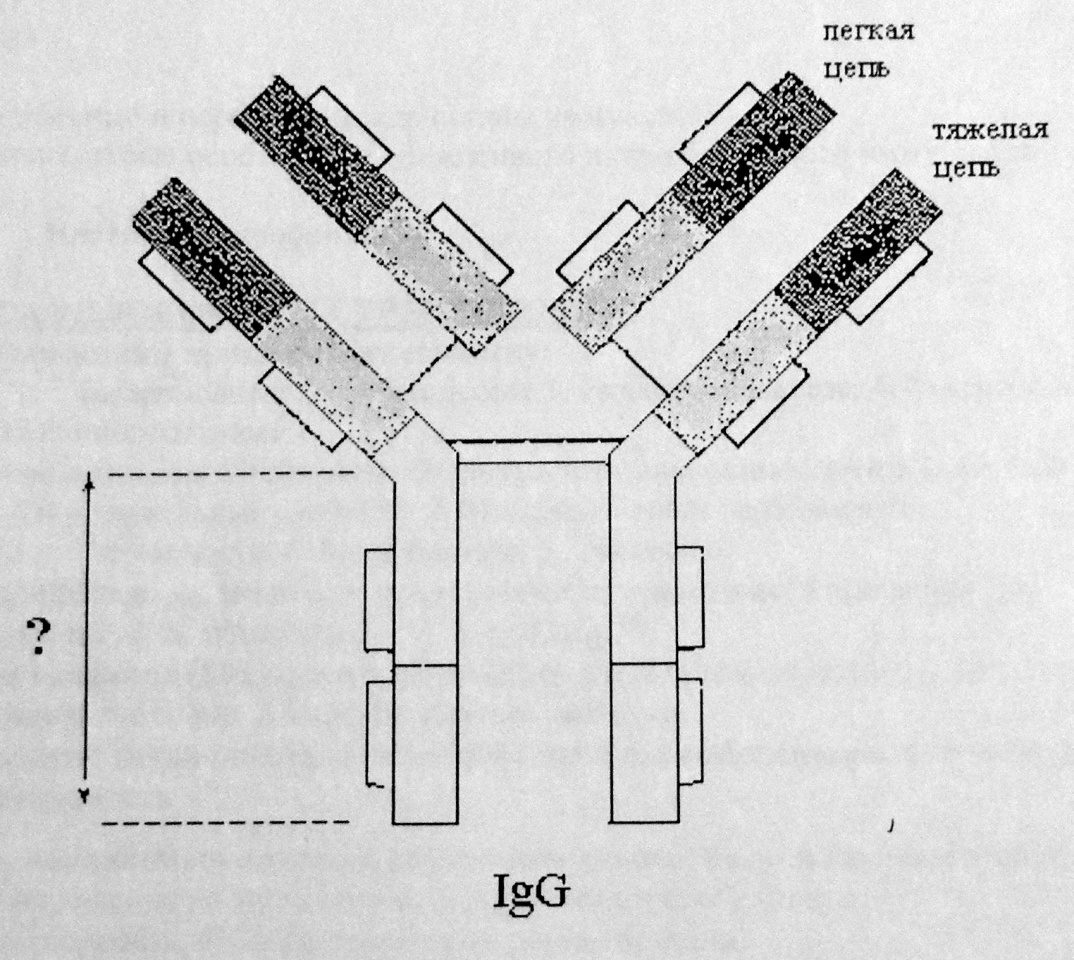

6. Выделенный участок в молекуле иммуноглобулина представляет собой:

1. Антиген-связывающий центр. 2. Fс-фрагмент. 3. Гипервариабельный участок. 4. Паратоп. 5. Fab-фрагмент.

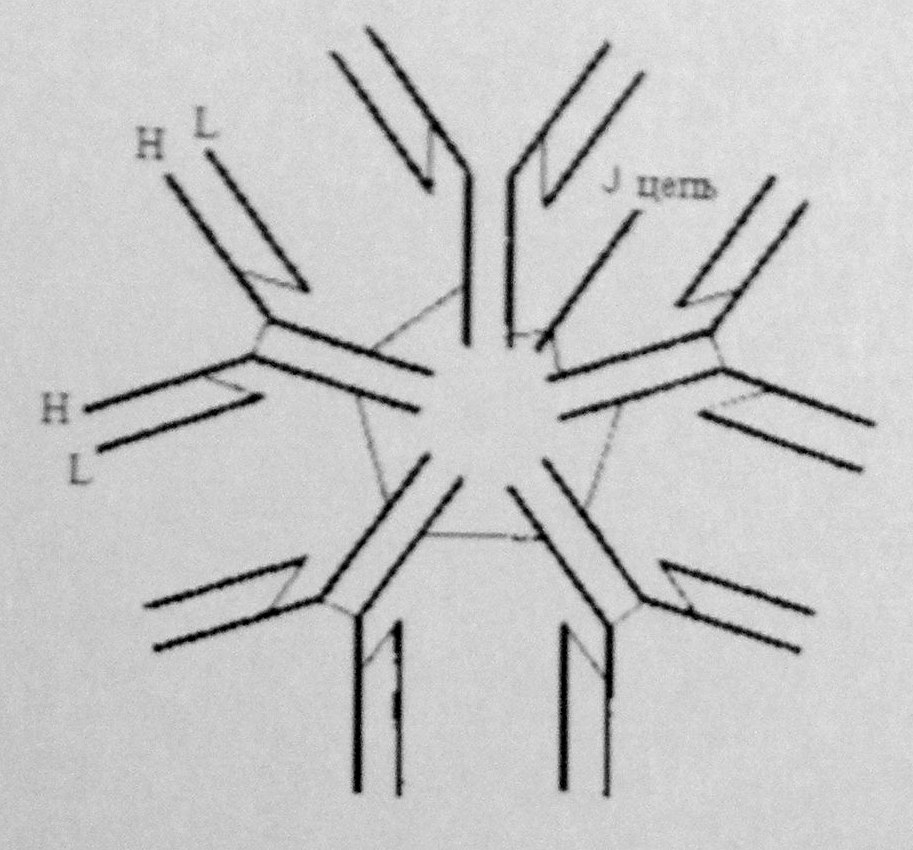

7. Какие иммуноглобулины представлены в следующей форме?

1. IgM. 2. sIgA. 3. IgA. 4. IgE. 5. IgD.

9. Функции антител в противоинфекционном иммунитете:

1. Нейтрализация бактериальных токсинов. 2. Комплемент опосредованный лизис бактерий. 3. Нейтрализация внутриклеточных паразитов. 4. Нейтрализация свободных вирионов. 5. Опсонический эффект в системе фагоцитоза.

10. Вопрос:

1. Центральные и периферические органы иммунитета.

2. Отличительные особенности врожденного и приобретенного иммунитета.

Частная микробиология

Стафилококки и стрептококки

1. Стафилококки принадлежат к семейству:

1. Bacteroidaceae. 2. Neisseriaceae. 3. Pseudomonadaceae. 4. Micrococcaceae. 5. Enterobacteriaceae.

2. Родовое название (Staphylococcus) отражает следующие признаки стафилококков:

1. Тинкториальные свойства. 2. Метаболические особенности. 3. Ауксотрофность. 4. Морфологию. 5. Экологический профиль.

3. Стафилококки - облигатные представители нормальной микрофлоры:

1. S. aureus. 2. S. saprophyticus. 3. S. epidermidis.

4. Родовое название (Streptococcus) отражает следующие признаки стрептококков:

1.Образование эндоспор. 2.Тинкториальные свойства. 3. Особенности метаболизма. 4. Морфологию и взаиморасположение клеток. 5. Потенциальную болезнетворность.

6. Признак, положенный в основу разделения альфа-, бета- и гамма-стрептококков:

1. Действие на эритроциты. 2. Антигенные особенности. 3. Болезнетворность. 4. Морфотинкториальные свойства. 5. Представительство в нормальной микрофлоре.

ЭНТЕРОБАКТЕРИИ, ЭШЕРИХИИ, ШИГЕЛЛЫ

7. Структурная основа О-антигена энтеробактерий:

1. Клеточная стенка (пептидогликан). 2. Клеточная стенка (наружная мембрана) 3. Плазматическая мембрана. 4. Микрокапсула. 5. Фимбрии (пили). 6. Жгутики.

8. Структурная основа Н-антигена энтеробактерий:

1. Клеточная стенка (пептидогликан). 2. Клеточная стенка (наружная мембрана). 3. Плазматическая мембрана. 4. Микрокапсула. 5. Фимбрии (пили). 6. Жгутики.

9. Род энтеробактерий, включающий облигатных представителей нормальной микрофлоры человека:

1. Еscherichia. 2. Salmonella. 3. Shigella. 4. Proteus. 5. Enterobacter.

10. Род энтеробактерий, к которому принадлежит кишечная палочка:

1. Еscherichia. 2. Salmonella. 3. Shigella. 4. Proteus.

11. Базисные механизмы болезнетворности шигелл:

1. Продукция энтеротоксинов. 2. Внутриэпителиальная (энтероциты) инвазия. 3. Субэпителиальная инвазия. 4. Размножение в «местных» макрофагах. 5. Бактериемия.

12. Шигеллы, продуцирующие сильный экзотоксин (токсин Шига):

1. Sh. Dysenteriae, тип. 2. Sh. flexneri. 3. Sh. boydii. 4. Sh sonnei.

13. Общие механизмы и проявления шигеллезной инфекции:

1. Инвазия в энтероциты толстого кишечника. 2. Инвазия в энтероциты тонкого кишечника. 3. Внутримакрофагальная инвазия. 4. Бактериемия. 5. Диарея секреторного типа. 6. Диарея инвазивного типа.

14. Основной метод диагностики дизентерии:

1. Экспресс-диагностика. 2. Серодиагностика. 3. Аллергодиагностика. 4. Выделение и идентификация копрокультуры. 5. Выделение и идентификация гемокультуры.

15. Общие признаки семейства Enterobacteriaceae:

1. Грамотрицательные палочки. 2. Образование эндоспор. 3. Подвижность (наличие жгутиков). 4. Образование капсулы. 5. Факультативные анаэробы. 6. Хемоорганотрофы.

ПИКОРНАВИРУСЫ

14. Для пикорнавирусов характерны следующие признаки:

1. Кубический (икосаэдральный) тип симметрии. 2. (+) РНК. 3. Репликация в цитоплазме. 4. Цитолиз клеток-мишеней. 5. Высокая антигенная изменчивость.

15. Пикорнавирусы с наиболее выраженной нейротропностью:

1. Коксаки-вирусы. 2. Полиовирусы. 3. ECHO-вирусы. 4. Афтовирусы. 5. Риновирусы.

16. Положения, общие для энтеровирусов:

1. Входные ворота инфекции. 2. Зоны первичного размножения. 3.Патогенетически значимая вирусемия. 4. Идентичность патогенетически значимых мишеней. 5.Высокий процент бессимптомных инфекций. 6. Антигенный консерватизм. 7. Устойчивость во внешней среде.

ОРТОМИКСОВИРУСЫ

17. К семейству Orthomyxoviridae относятся следующие вирусы:

1. Вирусы парагриппа. 2. Вирус кори. 3. Риновирусы. 4. Вирусы гриппа. 5. Аденовирусы.

18. Ортомиксовирусы:

1. Оболочечные (сложные) вирусы. 2. (-)РНК вирусы. 3. Не имеют «внечеловеческого» резервуара. 4. Возбудители ОРЗ. 5. Имеют нуклеокапсид спиралевидной симметрии.

19. Положения, справедливые для генома ортомиксовирусов:

1. Фрагментарность. 2. Высокая мутабельность. 3. (-)РНК. 4. Транскрипция/репликация в цитоплазме. 5. Дефектная ДНК.

ВИРУСЫ ГЕПАТИТА

20. Вакцинопрофилактика разработана для следующих вирусных гепататитов:

1. HBV. 2. HBA. 3. HBC. 4. HBD. 5. HBE.

21. Сыворотка служит материалом для экспресс-диагностики следующих вирусных гепатитов:

1. HBV. 2. HBA. 3. HBC. 4. HBD. 5. HBE.

22. Вирус гепатита А:

1.Принадлежит семейству Hepadnaviridae. 2. Принадлежит семейству Picornaviridae. 3. Принадлежит семейству Flaviviridae. 4. Относится к роду Hepatovirus. 5. Относится к роду Enterovirus.

23. Положения, справедливые для вируса гепатита А:

1. РНК-вирус. 2. Сложный (оболочечный) вирус. 3. Устойчивость во внешней среде. 4. Склонность к персистенции. 5. Представлен несколькими серотипами. 6. Склонность к антигенной изменчивости.