- •Критической медицины

- •А.П.Зильбер, е.М.Шифман Акушерство глазами анестезиолога

- •Глава 1. Система крови и кровообращения при беременности........... 16-42

- •Глава 2. Система дыхания при беременности.......43-68

- •Глава 3. Функции почек и метаболизм при беременности.....................69-74

- •Глава 4. Плацента, плод и новорождённый: анестезиологический аспект......75-93

- •Глава 5. Преэклампсия и эклампсия: клиническая физиология..........94-154

- •Глава 6. Преэклампсия и эклампсия: интенсивная терапия...........155-208

- •Глава 7. Амниотическая эмболия..................209-219

- •Глава 8. Газовая эмболия................................220-233

- •Глава 9. Гиперэргический аспирационный пневмонит (синдром Мендельсона) ... 234-252

- •Глава 10. Септический шок............................253-287

- •Глава 11. Обезболивание родов: спинальные методы...................288-322

- •Глава 12. Анестезиологическое пособие при абдоминальном родоразрешении......323-336

- •Глава 13. Анестезия при беременности и родах высокого риска......337-346

- •Глава 14. Анестезиологическое пособие при хирургических вмешательствах во время беременности...................347-356

- •Объём циркулирующей крови и его составные части

- •Матка и плацента в системе кровообращения

- •Артериальное и венозное давление

- •Постуральные изменения механики дыхания у больных преэклампсией

- •Уравнение Старлинга и отёк лёгких при беременности и родах

- •Отёк лёгких при токолитической терапии бета-адреномиметиками

- •Межворсинчатое пространство

- •Физиология плода

- •Дебют преэклампсии: артериолоспазм или артериолодилатация?

- •Система тромбоксан-простациклин и преэклампсия

- •Hellp-синдром при тяжёлых формах преэклампсии

- •Сульфат магния: идеальный антиконвульсант или дань традиции?

- •Водно-иммерсионная компрессия

- •Краткая история проблемы

- •Клиническая физиология

- •Патологическое действие эмбола

- •Клиника и диагностика

- •Анестезиологическое пособие во втором триместре

Артериальное и венозное давление

При нормальной беременности периферическое артериальное давление никогда не повышается. Со второго триместра беременности происходит даже небольшое снижение диастолического давления. Повышение сосудистого тонуса при гиповолемии различной этиологии поддерживает артериальное давление на должном уровне. Поэтому при симпатической блокаде во время субдуральной или эпидуральной анестезии вероятность развития артериальной гипотензии в такой ситуации очень велика.

Центральное венозное давление и давление в кубитальной вене не изменяются, однако давление в бедренной вене может прогрессивно увеличиваться в связи с аорто-кавальной компрессией, что связано с механическими факторами.

Подтверждением является немедленное снижение высокого давления в бедренных венах после родов, а также при операции кесарева сечения, когда давление в бедренных венах внезапно снижается после извлечения плода ещё до отделения плаценты. То же самое происходит с венозным давлением в бедренных венах после удаления больших опухолей, расположенных в полости малого таза. Все эти механические факторы способствуют возникновению варикозного расширения вен нижних конечностей и органов малого таза.

При развитии артериальной гипертензии у беременных частота отёков на нижних конечностях увеличивается. Отёки без артериальной гипертензии и протеинурии довольно часто встречаются у здоровых беременных и являются не проявлением какой-то системной патологии, а результатом механического сдавления нижней полой вены. В пользу этого механизма отёков нижних конечностей у беременных говорит и никтурия, если во время сна беременная находится в положении на левом боку, благодаря чему нормализуется почечный кровоток. Непонимание сути этих явлений приводит иногда к фармакологической агрессии, направленной на уменьшение неопасных отёков, которые у беременных женщин должны служить лишь поводом для активного наблюдения и осмысливания их сути.

Учитывая важность проблемы механического сдавления магистральных сосудов беременной маткой, мы выделили эти рассуждения в специальный раздел главы.

Синдром аорто-кавальной компрессии

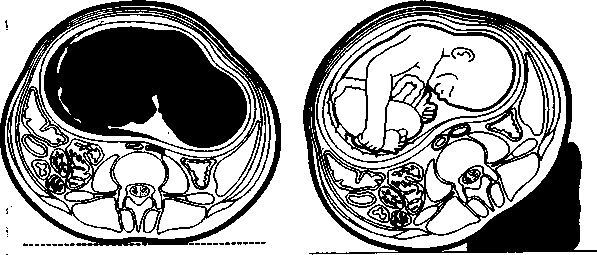

Рост беременной матки способствует увеличению внутрибрюшного давления, подъёму диафрагмы, давлению на нижнюю полую вену и другие магистральные сосуды брюшной полости и забрюшинного пространства (рис. 2).

Рис. 2. Сдавление магистральных сосудов при синдроме аорто-кавальной компрессии (АКК).

Синдром аорто-кавальной компрессии называют постуральным гипотензивным синдромом: он может развиться и в положении сидя, и на боку, но чаще всего возникает в положении женщины на спине. Обычно мы вспоминаем о синдроме аорто-кавальной компрессии при развитии внезапной артериальной гипотензии в этом положении. Однако, рентгенография выявляет сдавление нижней полой вены в положении на спине у 90% беременных женщин, хотя гипотензия в этом положении развивается только у 10% из них. Очевидно, у определённой части этих женщин артериальное давление поддерживается за счёт каких-то компенсаторных механизмов, которые, хоть и позволяют некоторое время поддерживать адекватный сердечный выброс, однако обедняют маточно-плацентарный кровоток.

Сдавление нижней полой вены беременной маткой сопровождается снижением венозного возврата, который теперь осуществляется преимущественно по непарной вене (V. azygos) и по позвоночным венозным сплетениям. Казалось бы, сокращение венозного возврата должно сопровождаться соответствующим уменьшением сердечного выброса. Однако, компенсаторные механизмы, в частности ритмоинотропный (учащаются сердечные сокращения), поддерживают МОС на должном уровне, необходимом для адекватного кровотока.

Когда «здоровые» компенсаторные механизмы истощаются, развивается спазм периферических сосудов с увеличением постнагрузки и резким ухудшением маточно-плацентарного кровотока. Такая (в сущности тоже компенсаторная) реакция, направленная уже на адекватную перфузию всего организма, ведёт к централизации кровообращения, чтобы сохранить перфузию жизненно важных органов. Когда компенсаторные сосудистые реакции блокируются анестетиками, нейролептиками или эиидуральной анестезией, периферического артериолоспазма не происходит, сердечный выброс резко снижается, и синдром аорто-кавальной компрессии проявляется резкой и продолжительной артериальной гипотензией. То же самое наблюдается и при гиповолемии, когда внутрисосудистого объёма жидкости не хватает, чтобы сделать компенсаторные реакции эффективными. Наиболее часто этот синдром развивается при 36-39 неделях беременности, но по мере того, как плод опускается в полость таза, степень аорто-кавальной компрессии может уменьшиться.

Имеются несколько опасных следствий этого сдавления:

- нарушается почечный кровоток с активацией ренин-ангиотензиновой системы;

- ухудшается маточно-плацентарный кровоток, что может привести к выраженной депрессии плода и слабости родовой деятельности;

- может возникнуть преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты;

- при удалении плода во время операции кесарева сечения может резко увеличиться венозный возврат, с которым не справится левый желудочек сердца, и возникнет острая левожелудочковая недостаточность;

- уменьшается размер эпидурального пространства с более широким распространением анестетика из-за этого;

- увеличивается вероятность миграции эпидурального катетера в просвет сосуда или непреднамеренная внутрисосудистая инъекция раствора анестетика.

Аорто-кавальная компрессия и её последствия должны быть устранены: женщины с большим сроком беременности не должны лежать на спине, а во время родов им следует периодически отдыхать на левом боку. При кесаревом сечении или в связи с другими обстоятельствами, вынуждающими больную лежать на спине, необходимо сместить матку, подложив твёрдый валик под правое бедро и ягодицу или наклонить вниз левую сторону стола. Этими действиями достигается главный принцип профилактики и интенсивной терапии постурального гипотензивного синдрома - смещение матки с магистральных сосудов изменением положения тела. Синдром быстро купируется при повороте больной на левый бок или наклоне операционного стола на 15°-20°. При правильном и своевременном выполнении перечисленных действий анестезиолог присутствует в родильном зале в качестве Илифии, делающей роды безболезненными, но не для экстренной интенсивной терапии, поскольку роды текут нормально. Если же смещение матки не приводит к ликвидации артериальной гипотензии и возникает реальная угроза матери и плоду, следует подумать о срочном абдоминальном родоразрешении.

Синдром аорто-кавальной компрессии может влиять на результаты измерения артериального давления. Простым методом диагностики синдрома является измерение артериального давления на верхних и нижних конечностях. В норме артериальное давление (АД), измеренное на плечевой артерии, всегда больше. Когда АД на нижних конечностях превышает измеренное на плечевой артерии на 20 мм рт.ст. и более, надо заподозрить аорто-кавальную компрессию.

Во время нормально протекающей беременности артериальное давление является довольно стабильным показателем гемодинамики. Величина АД, измеряемая во время беременности, в значительной степени зависит от положения тела. Цифры АД, полученные при измерении в положении на спине, сидя и на правом боку, часто отличаются от результатов измерений, полученных в положении на левом боку.

Наиболее достоверными, особенно в третьем триместре беременности, следует считать результаты измерений, полученные в положении на левом боку. Эти рассуждения в равной степени можно отнести ко всем функциональным исследованиям параметров центральной гемодинамики, включая эхокардиографию: у беременных в третьем триместре эти исследования должны выполняться в положении на левом боку.

Мы часто пренебрегаем влиянием постуральных реакций на достоверность измерений артериального давления у беременных женщин. Эта ошибка довольно распространена как среди анестезиологов, так и среди акушеров не только в нашей стране. Например, в Великобритании только 2% акушеров измеряют АД своих больных, уложив их на левый бок [154].

Есть и некоторые отличия в технике измерения давления методом Короткова при беременности. Поскольку необходимо, чтобы манжета сфигмоманометра располагалась на уровне сердца, то при положении беременной на левом боку манжета должна быть расположена на левой руке. Судить об уровне диастолического давления у беременной принято с начала приглушения тонов Короткова, в то время как у небеременных об этом судят с момента полного исчезновения звуков [123]. В связи с этим для родильных домов необходимо выбирать такие мониторные системы для автоматического измерения АД, которые регистрируют I и V фазы тонов Короткова. Традиционная регистрация IV фазы тонов увеличивает частоту неточных измерений диастолического давления и может существенно искажать наши представления о диагностике и оценке тяжести преэклампсии.

Мы не случайно напоминаем читателю требования, предъявляемые к измерению АД у беременных женщин. Пренебрежение ими в повседневной практике вызывает недоверие к результатам измерений, полученным различными врачами. Таких случаев не возникнет, если соблюдать единую технологию измерения АД при беременности, понимая, что это не очередная догма, а действия, основанные на понимании клинической физиологии кровообращения при беременности.

Синдром аорто-кавальной компрессии беременных определяет и некоторые особенности при проведении у них реанимации.

В литературе имеется достаточно сообщений о проведении операции кесарева сечения после остановки кровообращения, когда реанимация оказалась неэффективной [166]. Интерес представляет не сам факт операции, а то что сразу же после извлечения плода удавалось восстановить сердечную деятельность матери. Быстро предпринятое оперативное родоразрешение значительно увеличивает успех проводимых реанимационных мероприятий.

Анализ сообщений, в которых приводится описание операции кесарева сечения, выполненной в агональном состоянии или даже после остановки кровообращения, заставляет считать эту операцию в таких ситуациях частью проводимых реанимационных мероприятий [178]. Кроме устранения сдавления нижней полой вены, извлечение плода приводит к увеличению растяжимости грудной клетки, которая значительно снижена даже при нормальной беременности. Большинство детей, извлечённых в этой драматической ситуации, выживают, если операция произведена в течение 5 мин после остановки кровообращения [228].

Поднятие нижних конечностей при проведении лёгочно-сердечной реанимации увеличивает венозный возврат и является мерой, входящей в стандарт реанимации. Но если этот приём применяют при проведении реанимации у беременной женщины и не смещают матку влево, то увеличения венозного возврата не происходит, и следовательно, шансы на успех резко снижаются. При реанимации беременной женщины в поздний срок беременности операционный стол должен быть наклонён влево таким образом, чтобы угол наклона составлял около 15°-20°. Предлагаются даже конструкции специальных кроватей, позволяющих быстро создать это положение. При реанимации в других условиях надо подложить валик под правый бок беременной.

Таким образом, при проведении сердечно-лёгочной реанимации у беременной женщины с выраженным синдромом аорто-кавальной компрессии её устранение является важным компонентом методики сердечно-лёгочной реанимации.

* * *

В различных главах этой книги мы ещё не раз будем обращаться к изменениям, которые возникают в системе кровообращения при беременности и родах. Даже при нормально протекающей беременности и физиологических родах эти изменения, задуманные природой для приспособления к новым условиям жизнедеятельности женщины, могут стать причиной тяжёлых осложнений. Для того, чтобы их оценивать правильно, нам необходимо ознакомиться сначала с изменениями, происходящими при беременности в других системах организма, в частности в системе дыхания.

|

Глава 2 СИСТЕМА ДЫХАНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

|

Система дыхания меняется при беременности, на первый взгляд, более выражённо, чем система кровообращения. Однако, если соотнести изменения обеих систем с их резервными возможностями, то оказывается, что дыхание меняется менее выражённо, чем система кровообращения. Например, минутный объём вентиляции (MOB) увеличивается в третьем триместре беременности в среднем на 40% - с 7,5 л/мин до 10,5 л/мин, а потребление кислорода к этому сроку растёт на 16% - с 220 до 255 мл/мин [244]. Однако, при физической нагрузке у тех же беременных MOB может увеличиваться до 80 л/мин, то есть десятикратно, что показывает, насколько мало тратятся резервные возможности органов дыхания при беременности. В то же время сердечный выброс увеличивается в среднем на 30-35%, достигая 6 л/мин, но при физической нагрузке он способен увеличиваться не более чем до 12-13 л/мин, то есть всего в три раза. Следовательно, сопоставляя реальные изменения обеих систем с их резервными возможностями, можно сделать вывод, что изменения системы кровообращения при беременности находятся ближе к пределу компенсаторных возможностей. Очевидно по этой причине у женщин с сопутствующими заболеваниями органов дыхания реже наблюдается ухудшение состояния во время беременности, чем при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, анестезиологу, работающему в акушерстве, необходимо хорошо ориентироваться в сути изменений системы дыхания, связанных с беременностью, т.к. незнание этого порой оборачивается трагедией при проведении анестезии и интенсивной терапии.

Система органов дыхания при развитии беременности меняется под влиянием многих факторов - метаболического, гормонального и механического.

Анатомические изменения и механика дыхания

Увеличение ОЦК и артериолодилатация при беременности вызывают полнокровие капилляров и набухание слизистой на всем протяжении трахеобронхи-ального дерева. Эти изменения сходны с воспалительным отёком, и если присоединяется даже незначительное воспаление верхних дыхательных путей, клинические проявления бывают гораздо выраженнее, чем степень воспаления.

Преэклампсия ещё больше влияет на проходимость дыхательных путей, затрудняет носовое дыхание и может даже изменить фонацию. Особенно выраженым бывает отёк голосовых связок у беременных с тяжелой формой преэклампсии, когда может наблюдаться даже стридор. Отёк и набухание слизистой верхних дыхательных путей могут затруднить осмотр голосовой щели при ларингоскопии. Увеличивается риск носовых кровотечений при попытке ввести назогастральный зонд или интубационную трубку. Если необходимо выполнить эти действия, то можно попытаться обработать слизистую сосудосуживающими препаратами, хотя следует помнить, что эта процедура у беременных с преэклампсией может вызвать гипертензивные реакции. Возможно с этими анатомическими особенностями связаны затруднения в интубации трахеи, которые встречаются при этой операции весьма часто.

Электромиографические исследования выявляют значительное снижение тонуса брюшных мышц, особенно к третьему триместру. Экскурсия диафрагмы постепенно увеличивается, и к третьему триместру преобладет диафрагмальный тип дыхания. В связи с этим паралич межреберных мышц, который может возникать у беременных при субдуральной анестезии, в большинстве случаев не приводит к нарушению вентиляции. Во втором периоде родов отмечается значительное расслабление диафрагмы, поэтому у рожениц с различными сопутствующими нейромышечными заболеваниями очень быстро может наступить декомпенсация в виде острой дыхательной недостаточности [196].

Конфигурация грудной клетки

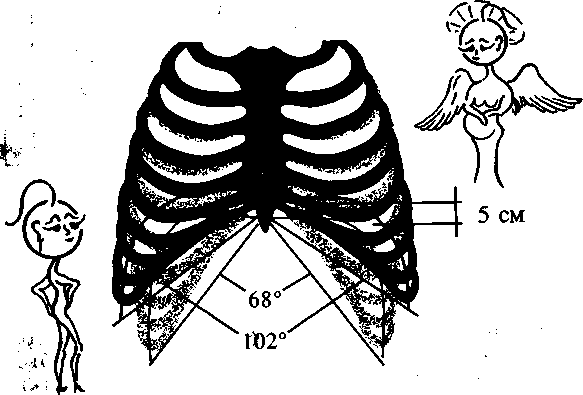

Рост беременной матки поднимает диафрагму вверх, уменьшая вертикальный размер грудной клетки на 4-5 см Подъём диафрагмы уравнивается увеличением на 2 см передне-заднего и поперечного диаметров благодаря росту реберного угла от 70 в первом триместре до 102° в поздние сроки беременности (рис. 3). Величина этого угла возвращается к норме спустя только пять недель после родов [116]. В результате этого окружность грудной клетки увеличивается на 5-7 см.

Рис 3 Изменение конфигурации грудной клетки при беременности (По J.J.Bonica [66] с изменениями).

Статические объёмы лёгких

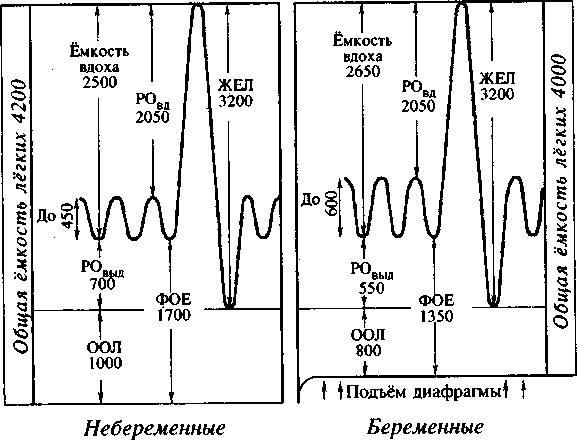

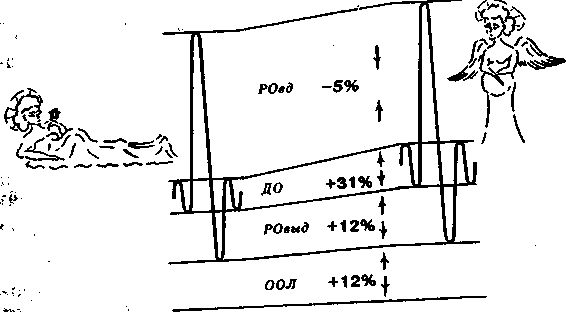

Лёгочные объёмы не изменяются до пятого месяца беременности, после чего отмечается прогрессивное снижение резервного объёма выдоха (РОВЬ|Д), остаточного объёма (ОО) и - соответственно - функциональной остаточной ёмкости (ФОБ). Уменьшение ФОБ к третьему триместру достигает 20% (рис. 4). Эти изменения особенно выражены в положении лёжа на спине.

Рис. 4. Лёгочные объёмы при беременности (по J.J.Bonica, 1967 [66]).

Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) остаётся без изменений, а ёмкость вдоха и дыхательный объём (ДО) увеличиваются, поэтому общая ёмкость лёгких (ОЕЛ) снижается незначительно.

У беременных в третьем триместре все лёгочные объёмы, кроме резервного объёма вдоха (РОВД) значительно выше в положении стоя по сравнению с положением лёжа (рис. 5). Поэтому у больных с сопутствующей патологией дыхания, когда дыхательные резервы существенно сокращены, вводный наркоз в положении с приподнятым головным концом мог бы иметь некоторые преимущества, но следует помнить о повышенной опасности аспирации в этой операционной позиции.

Рис. 5. Различие лёгочных объёмов в положении сидя и стоя при беременности (по Norregard e.a. с изменениями [198]).

Дыхательное сопротивление

Увеличение нагрузки на систему дыхания при беременности не ведёт к каким-либо рестриктивным или обструктивным нарушениям. При нормально протекающей беременности тонус трахеобронхиального дерева не изменяется. Происходит это благодаря прогестерону, который в противовес эстрогенам оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру. При развитии преэклампсии следует ожидать уменьшения проходимости мелких бронхов за счёт внеклеточной гипергидратации и набухания слизистой.

Экспираторное закрытие дыхательных путей

При беременности может существенно меняться объём закрытия лёгких (ОЗЛ). D.R.Bevan e.a. обнаружили, что у одной трети беременных ОЗЛ превышает ФОБ [60], что может вести к значительной гипоксемии матери и плода. Особенно значительный рост ОЗЛ наблюдается при многоводии, многоплодной беременности и ожирении. В положении лёжа на спине, а также у беременных с пороками сердца и тяжёлыми формами преэклампсии ОЗЛ может значительно превышать ФОБ, то есть сократить её резерв (РФОЕ) [272]. Этот показатель и его роль в патогенезе дыхательной недостаточности подробно рассмотрены нами в другой работе [17]. Возможно, с сокращением РФОЕ связан тот факт, что у 60% женщин в третьем триместре беременности наблюдаются признаки диспноэ [58].

Вентиляция лёгких в родах

Болевой синдром и чувство страха в родах сопровождаются частым и поверхностным дыханием, что приводит к выраженной гипервентиляции и нарушению газообмена. Гипервентиляция в родах имеет несколько нежелательных последствий:

1) увеличивается кислородная цена дыхания благодаря избыточному поглощению кислорода дыхательными мышцами;

2) возникает выраженная гипокапния, которая приводит к спазму мозговых, почечных сосудов и спиралевидных артерий, в результате чего нарушается кровоснабжение мозга и почек, резко ухудшается маточно-плацентарный кровоток, что вызывает депрессию плода и новорождённого;

3) респираторный алкалоз ведёт к сдвигу кривой диссоциации оксигемоглобина влево, увеличивая сродство гемоглобина к кислороду и уменьшая тем самым его поступление в ткани.

Поэтому к обезболиванию родов надо подходить в том числе и как к средству, не только обеспечивающему комфортные условия для матери, но и предупреждающему гипервентиляцию, которая может вызывать депрессию и даже гибель плода.

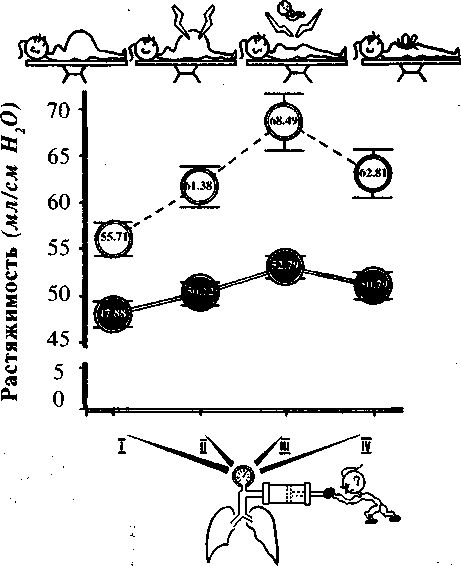

Растяжимость аппарата вентиляции при кесаревом сечении

Растяжимость лёгких-грудной клетки (РЛГК) или - правильнее - общая растяжимость аппарата вентиляции (ОРАВ) при беременности значительно снижается. Мы провели исследование статической ОРАВ во время операции кесарева сечения у здоровых беременных и при преэклампсии. ОРАВ является одной из важнейших характеристик механических свойств системы дыхания, но, к сожалению, многие анестезиологи недооценивают прикладное значение этого показателя. ОРАВ определяется отношением объёма газа, попадающего в лёгкие, к развиваемому при этом давлению. В литературе исследований механики дыхания, в частности ОРАВ, при преэклампсии нам встретить не удалось, поэтому приводим эти материалы подробнее.

Операция кесарева сечения как условие для проведения исследования выбрана нами не случайно. Во-первых, больные находятся на искусственной вентиляции лёгких, что облегчает измерение ОРАВ, а тотальная миоплегия исключает влияние тонуса мышц на величину измеряемого показателя. Во-вторых, динамика событий во время операции кесарева сечения позволяет за короткий временной интервал оценить изменения ОРАВ в разных условиях: при уравнивании атмосферного и внутрибрюшного давления (лапаратомия) и после извлечения плода.

Измерения проводились на 4 этапах: после интубации трахеи (I), после вскрытия брюшной полости (II), извлечения плода (III) и ушивания брюшной полости (IV этап исследования).

Рассмотрим, какие факторы участвуют в формировании статической растяжимости аппарата вентиляции и какое влияние на них может оказывать беременность.

Эластичность лёгочной ткани - величина, обратная растяжимости. Чем она выше, тем меньший объём газа попадает в лёгкие при одном и том же давлении. Эластичность лёгочной ткани даже при нормально протекающей беременности значительно увеличивается. Можно предположить, что возникающая при преэклампсии лёгочная интерстициальная гипергидратация ещё больше снизит растяжимость лёгких.

Объём крови в лёгких. При полнокровии лёгочных капилляров растяжимость лёгких при одном и том же давлении меньше. Нормально протекающая беременность сопровождается олигоцитемической гиперволемией и артериолодилатацией, что способствует увеличению и внутри-, и внесосудистого объёма жидкости в лёгких.

Тонус дыхательных мышц при беременности не изменяется, и поэтому едва ли может влиять на величину ОРАВ.

Растяжимость грудной клетки может уменьшаться в связи с увеличением молочных желёз, ограничением движений диафрагмы беременной маткой и ростом внутрибрюшного давления.

Таким образом, главными факторами, влияющими на ОРАВ при беременности, могут оказаться гипергидратация и полнокровие лёгких, а также рост внутрибрюшного давления. Кроме того, на ОРАВ влияет положение тела, например, положение Тренделенбурга или литотомическая позиция, нередко используемые в акушерстве и гинекологии. Свыше 30 лет назад [16] мы исследовали ОРАВ при различных операционных позициях, использовав тот же метод, что и при настоящем исследовании. ОРАВ в положении на спине оказалась 85-100 мл/см вод.ст., при положении Тренделенбурга (опущенный на 30° головной конец) - 70 мл/см вод.ст., литотомическом - 80 мл/см вод.ст. Большое влияние на ОРАВ оказывало давление руки ассистента на грудную клетку больных во время операции: при горизонтальном положении на спине ОРАВ опора рукой сократила ОРАВ на 14,2±4,1 мл/см вод.ст., а при положении Тренделенбурга на 29,4±6,7 мл/см вод.ст. Введение тампона в верхний отдел живота при положении Тренделенбурга сократило ОРАВ на 26,9±3,7 мл/см вод.ст.

Нормальные величины ОРАВ у небеременных в условиях миоплегии составляют около 100 мл/см вод.ст. По нашим данным, даже при нормально протекающей беременности ОРАВ значительно снижается. Следовательно, для осуществления дыхания до рождения плода требуются гораздо большие усилия, чем после родов.

Результаты нового исследования ОРАВ представлены на рис. 6.

Рис. 6. Статическая общая растяжимость аппарата вентиляции (М±т) в связи с кесаревым сечением у здоровых беременных (О) и больных преэклампсией ((§)). 1,11,III,IV - этапы исследования (см. текст).

После лапаратомии и извлечения плода (II и III этапы) ОРАВ остаётся значительно ниже ОРАВ у небеременных женщин, хотя и повышается соответственно на 10,2 и 22,9% исходного дооперационного уровня. На IV этапе отмечается умеренное снижение исследуемого показателя, хотя он остаётся достаточно высоким по отношению к I этапу.

В этом году сходное исследование статической ОРАВ при кесаревом сечении опубликовала группа итальянских анестезиологов [55]. Они исследовали своих рожениц только на двух этапах, соответсвующих нашим I и IV, и применила тот же метод исследования, что и мы. В отличие от наших результатов, по их данным, ОРАВ после ушивания брюшной полости несколько ниже, чем до операции. Итальянские коллеги объясняют это ростом ателектазирования лёгких во время операции. Либо кесаревы сечения в Италии - это многочасовые операции, либо вопрос требует дальнейшего изучения.

Роль высокого внутрибрюшного давления в снижении ОРАВ подтверждается исследованной нами динамикой растяжимости дыхательной системы у здоровых беременных после лапаратомии, когда внутрибрюшное давление уравнивается с атмосферным. При вскрытой брюшной полости до извлечения плода отмечается увеличение растяжимости по сравнению с исходными показателями и в группе здоровых беременных, и у беременных с преэклампсией.

Аналогичные изменения ОРАВ и лёгочных объёмов возникают у больных асцитом, когда влияние на систему дыхания также обусловлено увеличением внутрибрюшного давления. При асците имеется обратная корреляционная зависимость между величиной внутрибрюшного давления, изменениями лёгочных объёмов и растяжимостью дыхательной системы [132].

Одним из компенсаторных механизмов при снижении ОРАВ является увеличение импульса из центральной нервной системы к дыхательным мышцам (нейрореспираторного драйва), как это было показано в исследованиях, вышедших из нашей кафедры [23,49]. Нейрореспираторный драйв определяется по величине окклюзионного давления Р100, вместе с которым мы измеряем мышечные усилия дыхательных мышц вдоха и выдоха (эти материалы подробно изложены во II томе «Этюдов»). Оказалось, что, как и следовало ожидать, Р100 при беременности резко возрастает. По данным G.Contreras e.a. [85], индекс Р10о хорошо коррелирует с уровнем прогестерона, с сокращением некоторых дыхательных объёмов, но усилия дыхательных мышц в ходе беременности не меняются.

Изложенные факты являются дополнительным аргументом против использования у беременных в третьем триместре положения Тренделенбурга как при кесаревом сечении, так и при других оперативных вмешательствах. У беременных в третьем триместре это может наслоиться на уже имеющиеся нарушения и привести к расстройствам дыхания, тем более когда беременность осложняется преэклампсией.

В группе беременных с преэклампсией, в отличие от здоровых беременных, ОРАВ при вскрытой брюшной полости (II этап) и после ушивания брюшины (IV этап) остаются статистически несущественными по отношению к I этапу (рис. 6). Только после извлечения плода увеличение растяжимости становится достаточно значительным (рост на 10,25%). У женщин с преэклампсией ОРАВ вообще ниже, чем при неосложнённой беременности. У беременных с лёгкой формой преэклампсии статическая растяжимость на 14,04 % меньше, чем у здоровых беременных. У здоровых беременных после лапаратомии растяжимость увеличивается на 10,2%, в то время как у беременных с преэклампсией этот показатель увеличивается ;лишь на 4,7%. После абдоминальной декомпрессии и извлечения плода у беременных с преэклампсией ОРАВ увеличивается незначительно, оставаясь меньше, чем ОРАВ у здоровых беременных.

Выявленные изменения свидетельствуют о значительном увеличении жесткости лёгких даже при нормально протекающей беременности, а при развитии преэклампсии жесткость лёгких становится ещё больше.

Полученные данные совпадают с материалами, характеризующими преэклампсию как состояние, сопровождающееся интерстициальной лёгочной гипергидратацией. Именно она приводит к уменьшению растяжимости системы лёгкие–грудная клетка. По-видимому, увеличение жесткости лёгких, сравнительно легко определяемое по величине ОРАВ, может служить дополнительным, неинвазивным критерием диагностики и оценки степени тяжести этого грозного осложнения беременности.

Постуральные изменения механики дыхания при беременности

Мы изучили постуральные изменения некоторых показателей механики дыхания у здоровых беременных в третьем триместре и у беременных с преэклампсией. Измеряли статические объёмы лёгких и критерии кривой поток-объём максимального выдоха (КПОМВ) с помощью аппарата «ЭТОН».

Исследования проводили в четырёх положениях: сидя, лёжа на спине, на левом боку и в коленно-локтевом положении. Все параметры определяли после 15 минут пребывания больной в каждом положении, что было необходимо для стабилизации лёгочных функций.

Полученные результаты (табл. 1) свидетельствуют о существенных постуральных изменениях параметров кривой поток-объём максимального выдоха у здоровых женщин в третьем триместре беременности.

При беременности, отягощённой преэклампсией, тенденции постуральных изменений КПОМВ такие же, но различия выражены значительно меньше. Кроме того, все параметры КПОМВ у больных преэклампсией оказались существенно сниженными при всех положениях тела в сравнении с теми же критериями у здоровых беременных (табл. 2).

Постуральные изменения механики дыхания у здоровых беременных

Таблица 1

Тесты |

сидя |

бок |

КЛП |

лежа |

ЖЕЛВЫД |

4.9 ± 0.59 |

3.91 ±0.65 |

4.29 ± 0.6 |

3.88 ±0.66 |

ФЖЕЛ |

4.32 ±0.66 |

4.17 ±0.64 |

4.55 ± 0.62 |

4. 15 ±0.63 |

ОФВ1 |

3.67 ±0.44 |

3.46 ± 0.48 |

3.75*0.43 |

3.47 + 0.47 |

ОФВ/ЖЕЛ |

88.7 ± 7.86 |

83.4 + 5.13 |

82.8 + 4.84 |

94.7 ± 24.3 |

OOB1/ФЖЕЛ |

94.7 ± 24.3 |

85.6 ± 6.08 |

85.6 ±6.08 |

89.3 ±10.7 |

ПОС |

6.62 ± 1.07 |

6.21 ± 1.09 |

6.74 ±1.27 |

6.2 ± 0.96 |

МОС25 |

6.19± 1.22 |

5.84 ± 1.05 |

6.48+ 1.38 |

5.93 ±1.05 |

MOC50 |

4.93 ± 0.97 |

4.5 + 0.88 |

4.82 ±0.94 |

4.56 + 0.94 |

МОС75 |

2.33 + 0.69 |

1.95 ±0.55 |

2.0 ±0.51 |

1.96 ±0.6 |

СОС25-75 |

4.36 ± 0.85 |

3.91 ±0.8 |

4.12 ±0.79 |

3.95 ± 0.84 |

СОС75-85 |

1.69 ±0.6 |

1.4 ±0.52 |

1.44 ±0.47 |

1.4 ±0.5 |