- •Критической медицины

- •А.П.Зильбер, е.М.Шифман Акушерство глазами анестезиолога

- •Глава 1. Система крови и кровообращения при беременности........... 16-42

- •Глава 2. Система дыхания при беременности.......43-68

- •Глава 3. Функции почек и метаболизм при беременности.....................69-74

- •Глава 4. Плацента, плод и новорождённый: анестезиологический аспект......75-93

- •Глава 5. Преэклампсия и эклампсия: клиническая физиология..........94-154

- •Глава 6. Преэклампсия и эклампсия: интенсивная терапия...........155-208

- •Глава 7. Амниотическая эмболия..................209-219

- •Глава 8. Газовая эмболия................................220-233

- •Глава 9. Гиперэргический аспирационный пневмонит (синдром Мендельсона) ... 234-252

- •Глава 10. Септический шок............................253-287

- •Глава 11. Обезболивание родов: спинальные методы...................288-322

- •Глава 12. Анестезиологическое пособие при абдоминальном родоразрешении......323-336

- •Глава 13. Анестезия при беременности и родах высокого риска......337-346

- •Глава 14. Анестезиологическое пособие при хирургических вмешательствах во время беременности...................347-356

- •Объём циркулирующей крови и его составные части

- •Матка и плацента в системе кровообращения

- •Артериальное и венозное давление

- •Постуральные изменения механики дыхания у больных преэклампсией

- •Уравнение Старлинга и отёк лёгких при беременности и родах

- •Отёк лёгких при токолитической терапии бета-адреномиметиками

- •Межворсинчатое пространство

- •Физиология плода

- •Дебют преэклампсии: артериолоспазм или артериолодилатация?

- •Система тромбоксан-простациклин и преэклампсия

- •Hellp-синдром при тяжёлых формах преэклампсии

- •Сульфат магния: идеальный антиконвульсант или дань традиции?

- •Водно-иммерсионная компрессия

- •Краткая история проблемы

- •Клиническая физиология

- •Патологическое действие эмбола

- •Клиника и диагностика

- •Анестезиологическое пособие во втором триместре

Патологическое действие эмбола

Патологический эффект и клиника газовой эмболии зависят от четырёх обстоятельств: 1) объёма газового эмбола, 2) скорости поступления газа, 3) свойств газа, 4) газовой среды организма.

Прежде всего об объёме газа и скорости его поступления. Поступающий в кровь газ может частично в ней растворяться, диффундировать через сосудистую стенку, скапливаться в правых отделах сердца и лёгочной артерии, проходить через лёгкие и разноситься артериальной системой в различные органы. Чаще всего газовые эмболы поступают в артериальный кровоток, если не заращено овальное отверстие. По данным некоторых исследователей [151], анатомически открытое, но не функционирующее в нормальных условиях овальное отверстие наблюдается у 25% здоровых людей.

Медленное поступление воздуха позволяет ему попадать в лёгочные аритериолы, коронарные и сонные артерии, вызывая клинику ишемии миокарда, нарушения мозгового кровообращения, отёка лёгких, связанного, вероятно, с нарушением питания альвеолярной ткани. Если газ поступает в кровоток быстро и в большом объёме, он скапливается в правых отделах сердца, блокирует кровоток и быстро ведёт к смерти. Считается, что летальным объёмом воздуха, проникающим в кровоток является 3-5 мл/кг, т.е. около 300 мл для больной весом в 70 кг.

Патологические проявления газовой эмболии зависят не только от объёма, но и от характера газа. Дело в том, что коэффициенты растворимости разных газов в крови резко различаются. Так, при температуре тела и нормальном атмосферном давлении в 100 мл крови могут раствориться 1,2 мл азота, 2,3 мл кислорода и 53 мл углекислого газа. Следовательно, при попадании в сосуды одинаковых количеств газа наиболее опасна эмболия азотом и наименее - углекислым газом. Поскольку 79% воздуха состовляет азот, воздушная эмболия немногим менее опасна, чем азотная. В эксперименте было показано, что, благодаря своевременному растворению газа в крови, газовая эмболия не происходит, если скорость внутривенного введения кислорода менее 1 мл/мин, а углекислого газа - менее 25 мл/мин.

Что касается состояния газовой среды организма, то в соответствии с законом Генри количество газа, которое поглощается жидкостью, прямо пропорционально давлению этого газа над жидкостью. Иначе говоря, парциальные давления различных газов в сообщающихся системах выравниваются.

Если представить себе, что в сосуд попал 1 мл воздуха, то этот объём останется практически неизменным, потому что все ткани и кровь насыщены кислородом и азотом пропорционально окружающей нас воздушной атмосфере. Если в сосуд попал тот же 1 мл воздуха, но больная находится под наркозом закисью азота (70-80%), то в воздушный пузырёк, не содержащий закиси азота, начнётся её диффузия из крови и тканей, и объём пузырька будет увеличиваться в 3-4 раза - до тех пор, пока парциальное давление закиси азота в крови и в пузырьках не сравняется. Следовательно, при наркозе закисью азота для развития тяжёлой воздушной эмболии потребуется гораздо меньше воздуха, чем при других условиях.

Если тот же 1 мл воздуха оказался в сосудах больного, дышавшего 100% кислородом и предварительно денитрогенированного, азот из пузырька будет диффундировать в денитрогенированную кровь и ткани, и объём пузырька уменьшится. Кислород не двинется в пузырёк взамен азота, потому что основная часть кислорода крови находится в соединении с гемоглобином, и находящийся в пузырьке кислород может частично утилизироваться.

В чисто физическом плане описанные условия преднамеренно упрощены, чтобы облегчить последующее понимание мер интенсивной терапии, реанимации и профилактики газовой эмболии.

Помимо механической преграды кровотоку, газовый эмбол может повреждать эндотелий и кровь на границе газа и жидкости. Повреждения могут выражаться в стимуляции свёртывания крови, высвобождении биологически активных медиаторов и др.

При газовой эмболии может развиться отёк лёгких, связанный, возможно, с нарушением питания альвеолярной стенки. J.L.Chang e.a. исследовали у больных, переживших воздушную эмболию лёгочный кровоток с помощью макроагрегата альбумина, меченного Тс99m. Авторы убедились, что воздух, попадающий в лёгочный кровоток, нарушает его не только во время самой эмболии, но и в последующем [75].

Возможно, в механизмах лёгочного повреждения при воздушной эмболии участвуют вазоактивные медиаторы. Такой вывод напрашивается из интересного экспериментального исследования: при введении воздуха в вену овец развивалась картина отёка лёгких, но одновременно такой же отёк лёгких развивался у другой овцы, имеющей перекрёстное кровообращения с первой [71].

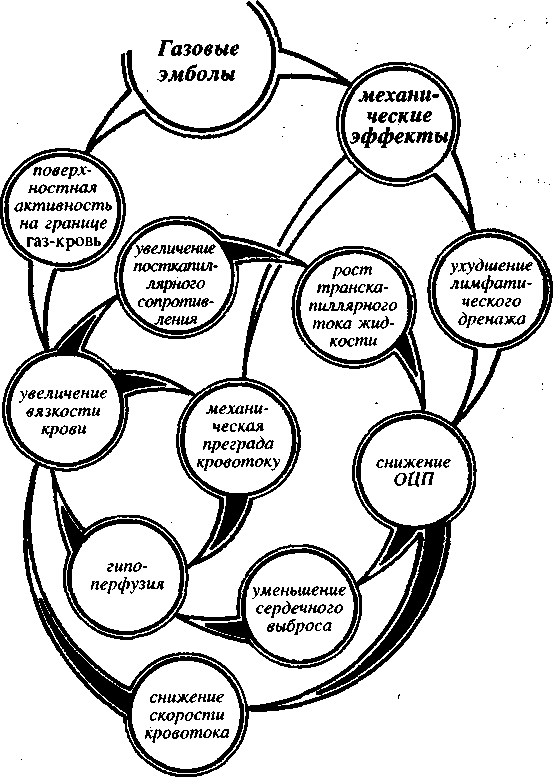

Таким образом, механизмы танатогенеза газовой эмболии включают два порочных круга, взаимно дополняющих друг друга (рис. 37).

Рис. 37. Патологическое действие газового эмбола.