- •Часть I. Учение о природных ландшафтах

- •Часть II. Учение о природно-антропогенных ландшафтах и антропогенезации ландшафтной оболочки

- •Часть I учение о природных ландшафтах

- •Раздел 1. Ландшафтоведение

- •1.1. Предметы и объекты исследований физической географии и ее разных подразделов

- •1.2. Общеисторические этапы и предпосылки

- •Раздел 2. Природные компоненты ландшафтов и связи между ними

- •2.1. Природные компоненты как части природных территориальных комплексов (птк) – ландшафтов

- •2.2. Компонентные связи в ландшафтных геосистемах

- •Раздел 3. Иерархия природных геосистем. Факторы и главные закономерности дифференциации ландшафтов суши

- •3.1. Иерархия ландшафтных геосистем, или птк

- •3.2. Факторы и главные закономерности ландшафтной дифференциации земной поверхности

- •Раздел 4. Типы ландшафтных геосистем

- •4.1. Ландшафты и их морфологическая структура

- •4.2. Парагенетические геосистемы

- •Раздел 5. Динамика ландшафтных геосистем

- •Раздел 1. Предпосылки развития

- •1.1. История формирования представлений об антропогенезации ландшафтов

- •1.2. Концептуально-методологические основы учения о природно-антропогенных ландшафтах

- •1.3. Определение основных понятий (природно-антропогенные, культурные и др. Ландшафты)

- •1.4. Основные отличия природных и природно-антропогенных ландшафтов

- •Раздел 2. История, факторы и механизмы антропогенезации ландшафтной оболочки

- •2.1. Основные этапы и формы эволюции го

- •2.2. Предпосылки зарождения ноосферного уровня организации го, представления о ноосфере

- •2.3. Основные факторы и направления антропогенезации ландшафтов

- •Раздел 3. Классификации, типологии и характеристики пал

- •3.1. Принципы и подходы к классификации пал

- •3.2. Типология и характеристики пал

- •Раздел 4. Динамика природно-антропогенных ландшафтов (пал)

- •4.1. Виды динамики

- •4.2. Современная динамика агроландшафтов России

- •4.3. Кризисные ситуации (кс) в развитии и эволюции пал

- •Раздел 5. Устойчивость ландшафтов и преодоление экологических кризисов

- •5.1. Типы и факторы устойчивости ландшафтов

- •5.2. Преодоление кризисов

- •Раздел 6. Ландшафтно-экологическое

- •6.1. Концептуальные и законодательные основы и направления ландшафтного планирования

- •6.2. Представления о нормативно-технологической базе и объектах ландшафтного планирования

- •6.3. Исторические аспекты развития ландшафтного планирования

- •6.4. Методологические основы, принципы, понятия и уровни ландшафтного планирования и архитектуры

- •6.5. Оптимизация пал методами ландшафтного планирования

6.5. Оптимизация пал методами ландшафтного планирования

Ландшафтно-экологическая оптимизация хозяйственной деятельности и самих ПАЛ методами ландшафтного планирования может вестись на территориях и применительно к объектам разных масштабных уровней. Сейчас наиболее актуальны три из них: 1) собственно ландшафтное планирование (региональный и местный уровни); 2) ландшафтная или ландшафтно-экологическая архитектура (местный – микрорайон, локальный); 3) ландшафтно-экологический дизайн (локальный, микроуровень, малых архитектурных форм и элементов ландшафтной архитектуры).

Основными объектами оптимизации являются ТПХС и их системные элементы.

Понятия оптимальности или оптимизации сложных явлений многоаспектны и неоднозначны. Поэтому оптимальность обычно рассматривается как относительное, условное понятие либо как идеал, к которому следует стремиться (Л.К. Казаков, В.П. Чижова, 2001). Прежде чем оптимизировать что-либо, требуется вначале сформулировать принципы и критерии оптимальности. Существующие математические подходы к оптимизации могут быть продуктивными (работающими), только если они опираются на концептуальные модели и представления, формулировки критериев и показатели, задаваемые соответствующими специалистами – геоэкологами и проектировщиками. Наиболее общие представления о геоэкологической оптимизации базируются на следующих методологических принципах и подходах.

1. Природа, при существующих современных антропогенных нагрузках на локальных и региональных уровнях, уже не в состоянии выполнять регенерирующие функции, определяющие благоприятное экосо-стояние ТПХС. Поэтому человек, создавая ТПХС, должен часть этих функций брать на себя. То есть принцип экологического самообеспечения биосферы и ее продолжения – ноосферы есть аналоговая ос нова

250

оптимизации организационной структуры ТПХС. Это же является и общим критерием их оптимальности. Природно-хозяйственная система должна создавать и поддерживать условия, необходимые как для собственного существования, так и для жизни человека и природы.

2. Геоэкологическая оптимальность ТПХС может быть достигнута только на основе комплексной ее оптимизации по разным критериям.

3. Оптимизация по любому из критериев не должна отрицательно сказываться на состоянии и функционировании ТПХС по другим критериям.

В качестве критериев геоэкологической оптимальности ТПХС или ПАЛ принимаются также следующие их показатели: высокая эффективность и устойчивость выполнения социально-экономических функций; сохранение или увеличение биопродуктивности и ландшафтного разнообразия при высоком качестве биопродукции; сохранение или улучшение экологического состояния ландшафтов и отсутствие опасности острых кризисных ситуаций; сохранение и совершенствование геоэкологических функций элементов и ТПХС в целом. Еще одним важным показателем оптимальности ПХС является максимальное использование отходов производства в местной промышленности и сельском хозяйстве (экономия сырья, повышение КПД ПАЛ), а также минимизация их опасности в ОС.

Основные направления геоэкологической оптимизации ТПХС базируются на технологических, природно-технических (мелиоративных и др.), ландшафтно-планировочных, ландшафтно-экологических (геоэкологическое нормирование и т.д.) подходах, приемах и принципах.

Эколого-технологические подходы к оптимизации ПХС, например, включают в себя геоэкологически обоснованное варьирование сырьем, технологиями его переработки, природозащитными установками, размещением производственных и вспомогательных структур, рекультивацией земель, кооперациями с другими производствами. Например, варьирование топливом и эффективностью улавливающих загрязнители фильтров на ТЭС. Технологическая оптимизация может базироваться на выявленных зависимостях между объемами выбросов, стоимостью их улавливания и нарушениями в природе.

Еще одним важным направлением геоэкологической оптимизации ТПХС ландшафтно-планировочными методами является адаптивное вписывание структуры ТПХС в природно-экологический каркас территории и, наоборот, природных объектов и структур в ее хозяйственный каркас.

251

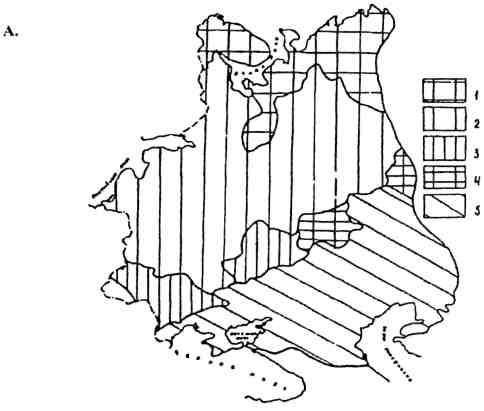

Эти подходы и критерии используются для разработки схем геоэкологической оптимизации ПХС разных производственных типов и территорий. В качестве примеров на р и с . 6.6 представлены подходы и схемы геоэкологической оптимизации ТПХС энергетического типа на региональном и локальном уровнях (Л.К. Казаков, В.П. Чижова, 2001; Территориальные взаимосвязи…, 1990). Схема региональной оптимизации базируется на геоэкологически обоснованном варьировании привозным топливом. Схема оптимизации ПХС на локальном уровне опирается на критерий максимального использования отходов основного производства в местной промышленности, сельском хозяйстве и мелиорации. Другое направление оптимизации плановой структуры ПХС ориентировано на природно-техническое повышение защитных свойств и устойчивости некоторых структурных элементов ландшафта. Например, замена малоустойчивых ПТК или их элементов более устойчивыми, внесение удобрений в малоустойчивые геокомплексы для повышения их устойчивости к конкретным воздействиям и др.

252

Физико-географическое районирование ETC по эколого-географическим предпосылкам

размещения различных электростанций.

1 – преобладание ТЭС на твердом топливе в сочетании с единичными АЭС,

в прибрежных районах перспективна ветроэнергетика различной мощности;

2 – преобладание АЭС и ТЭС на твердом топливе с единичными газо-мазутными ТЭС;

3 – сочетание угольных и мазутных ТЭС с единичными АЭС, мало- и среднеперспективный

для развития солнечной и геотермальной энергетики теплофикационного направления;

4 – сочетание единичных газо-мазутных, угольных ТЭС и АЭС;

5 – преобладание газо-мазутных ТЭС в сочетании с единичными АЭС

и нетрадиционной малой энергетикой (СЭС, ВЭС, ГТЭС)

Б.

Геоэкологическая оптимизация ТПХС за счет варьирования топливом на ТЭС. По критериям:

а) минимизация экологических ущербов для ОС от дымовых выбросов;

б) минимизация затрат на очистные сооружения;

в) максимальное использование отходов ТЭС в других производствах.

(–2) – значительный отрицательный эффект; (–1) – небольшой негативный эффект; 0 – близкий к нейтральному; (+1) – возможен небольшой положительный эффект; ( +2) – положительный эффект.

Зоны |

М |

|

|

ТЭС |

|

|

Оптимум геоэкологический |

|||

азутные |

|

Газовые |

Угольные |

|||||||

А |

Б |

В |

А |

Б |

В |

А |

Б |

В |

||

Лесная |

–2 |

–2 |

+1 |

–1 |

+1 |

+1 |

0 |

+1 |

+2 |

Угольные |

Лесостепная |

–1 |

–1 |

0 |

+1 |

0 |

+1 |

–1 |

–1 |

+1 |

Газовые и угольные |

Степная |

+1 |

+1 |

+2 |

+1 |

0 |

+1 |

–2 |

–1 |

+1 |

Мазутные и газовые |

Р и с . 6.6. Региональные модели и схемы геоэкологической оптимизации энергопроизводственных ТПСХ (А – путем размещения объектов энергетики в наиболее благоприятных ландшафтных условиях; Б – путем варьирования привозным топливом)

253

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, ландшафтоведение, являясь разделом физической географии, изучает: а) природные территориальные комплексы или ландшафтные геосистемы разных рангов, из которых состоит географическая – ландшафтная оболочка; б) факторы, принципы и структуру организации природных геосистем разных типов и иерархических уровней; в) разные виды динамики ландшафтов (функционирования, развития, эволюции и др.). При этом ландшафты или ПТК понимаются как особая форма организации природы или материи ГО.

В настоящее время в связи с усилением роли антропогенного фактора в формировании ландшафтов, развитием и обострением региональных экологических кризисов особенно актуальными становятся исследования закономерностей антропогенезации ландшафтов и ландшафтной оболочки в целом. Поэтому ландшафтоведение все активнее изучает историю, факторы, механизмы, направления, этапы, закономерности и итоги антропогенезации природно-антропоген-ных ландшафтов, в том числе культурных их разновидностей, как особой, новой формы и уровней организации ГО. Для более глубокого понимания сущности и специфики природно-антропогенных ландшафтов разных регионов и типов хозяйственной ориентации даются их различные классификации и типологии.

В учении о природно-антропогенных ландшафтах и антропогенезации ГО анализируются закономерности организации и динамики природно-антропо-генных ландшафтов разных типов не просто как «вещи в себе», а рассматриваются конструктивные способы их геоэкологической оптимизации в ОС, в том числе методами ландшафтного планирования. То есть современное ландшаф-товедение все больше ориентируется на эколого-экономическую оптимизацию, эффективное использование, сохранение и повышение природного и природно-антропогенного потенциала ландшафтов путем планирования и проектирования культурных ландшафтов как ТПХС разного назначения.

Стратегические цели ландшафтоведения – это разработка научных эколо-го-экономических основ рационального природопользования и превращения современной ландшафтной оболочки Земли, с множеством все более крупных техногенных очагов экологических кризисов, бедствий и катастроф, в ноосферу – сферу разума. Она должна состоять из действительно культурных ландшафтов или ТПХС, облагороженных научной мыслью человечества. То есть современное ландшафтоведение – наука не только чисто природно-гео-графическая, но не в меньшей степени – геосоциоэкологическая, изучающая взаимоотношения общества и природной среды. В этом смысле она несет в себе гуманистический потенциал.

Ландшафтоведение в настоящее время занимает свое место в науке и практике, которое никто не оспаривает. Причем для всех ученых и практиков совершенно очевидно, что ни одна проблема природопользования не решается с позиций просто компонентной географии или биоэкологии. Только комплексный – ланд-шафтно-экологический или геоэкосистемный подход способен это сделать.

254

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОГО, БАЗОВОГО ПОНЯТИЯ – ЛАНДШАФТ

1. Ландшафт – природный территориальный комплекс (геосистема) как морфологически (структурно) и функционально выраженная (выделяющаяся) часть географической оболочки, формирующаяся в узкой контактной зоне трех абиотических и биотической сред. Например, ландшафт Земли, материка или его частей (нем. landschaft, англ. landscape – вид местности, ограниченный относительно однородный участок местности, край, страна, пейзаж).

2. Л.С. Берг (один из первых учеников В.В. Докучаева) определил ландшафт как область, в которой характер рельефа, климата, растительного и почвенного покрова, животного мира, населения и культура человека «сливаются в единое гармоничное целое, типически повторяющееся на протяжении известной зоны Земли».

3. Ландшафт природно-географический или ландшафтная геосистема как природный территориальный комплекс (ПТК, ландшафтный комплекс или геосистема) любой размерности, морфологически выделяющийся на местности и представляющий собой генетически относительно однородный участок земной поверхности, в пределах которого исторически сформировалась территориально устойчивая совокупность закономерно связанных и взаимодействующих природных компонентов, функционирующая как единое целое, производя новое вещество, энергию и информацию.

Характеризуется закономерными сочетаниями свойств поверхностных отложений, мезоформ рельефа, климатов, почв, гигротопов, растительности, животного населения. При хозяйственном освоении он выполняет функции природно-экологических и природно-технологиче-ских условий жизнедеятельности, а также ресурсной базы производства, превращаясь в природно-антропогенный ландшафт (ПАЛ).

4. Ландшафт природно-географический – это ПТК определенного ранга – низшего регионального уровня ландшафтной иерархии, относительно однородный по происхождению, зональным и азональным признакам, формирующийся на генетически единой литогенной мор-фоструктуре макроуровня и характеризующийся закономерно повторяющимися сочетаниями взаимосвязанных природных комплексов локальных уровней (фаций, урочищ и местностей), называемых его морфологическими частями, а также местным свойственным ему климатом. Граничное звено между локальными и региональными ландшафтными геосистемами. Горизонтальная размерность n = 101 – 2 км2.

255

5. Ландшафт как типологическое или родовое понятие, используемое с видовым или другим обобщающим классификационным прилагательным, отражающим его специфику и относительную генетическую и другую однородность по тому или иному признаку. Например, таеж-ный(ые), степной, болотный, горный(ые) ландшафт(ы) (Л.); культурный, окультуренный или маргинальный Л.; природный или природно-антропогенный Л.; экотонный, геохимический, элювиальный или элементарный Л.; промышленный или сельскохозяйственный Л.; духовно-идеологические Л.: политический, этнокультурный, фольклорный или криминальный Л.

6. Ландшафт – ПТК, как относительно небольшой, специфически однородный участок земной поверхности, ограниченный естественными рубежами, в пределах которого природные компоненты находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности между собой и человеком с элементами его культуры и исторически приспособлены друг к другу.

7. Культурный ландшафт (от лат. cultura – возделывание, обрабатывание) – это целенаправленно преобразуемый и регулярно используемый человеком для устойчивого получения материальных, экологических и духовных благ ландшафтный комплекс, включающий в себя взаимосвязанные элементы культуры и природы, функционирующие как единое целое.

8. Природно-антропогенный ландшафт – ландшафт, в той или иной степени преобразованный хозяйственной деятельностью (положительной или отрицательной), часто насыщенный разнообразными элементами материальной культуры.

9. Ландшафт географический – это средообразующая и ресурсо-воспроизводящая геоэкосистема, служащая средой обитания и ареной хозяйственной деятельности социально-этнических групп и сообществ. Такая трактовка ландшафта, дополняя прежние классические его определения, позволяет получить более объемное представление о современных его состояниях.

10. Пейзаж (франц.) – визуально ограниченная часть ландшафта, его внешний, чувственно воспринимаемый вид, облик, образ, общий визуально обозримый вид местности. Во французской литературе, ландшафтной архитектуре и ландшафтном дизайне термины пейзаж и ландшафт используются часто как синонимы. Например, пейзаж может быть лесной, лесо-полевой, степной, горный; полевой, сельский, городской; открытый, визуально экранированный, глубокий, многокомпозиционный и др.

256

ПРИНЯТЫЕ И ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ПОСОБИИ СОКРАЩЕНИЯ

АЛ – агроландшафт

БИК – биологический или биогеохимический круговорот

в т.ч. – в том числе

ГО – географическая оболочка

до н. э. – до новой (нашей) эры

ЕТС – европейская территория страны

ЕТР – европейская территория России

ЗАЛ – земледельческий агроландшафт

КЛ – культурный ландшафт

КПД – коэффициент полезного действия

КЭС – кризисная экологическая ситуация

л. н. – лет назад

НТР – научно-техническая революция

н. э. – новая эра (наша эра), «от рождества Христова»

ОС – окружающая среда

ПАЛ – природно-антропогенный ландшафт

ПЛ – промышленный ландшафт

ПОЗ – подсечно-огневое земледелие

ППК – почвенный поглощающий комплекс

ПРП – проекты районных планировок

ПС – природная среда

ПТК – природный территориальный комплекс

ПХС – природно-хозяйственная система

СРП – схемы районных планировок

ТПХС – территориальная природно-хозяйственная система

ТЭК – топливно-энергетический комплекс

ТЭС – тепловые электростанции

ФГ – физическая география

ЦЭР – центральный экономический район

СЗЗ – санитарно-защитная зона

257

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Объекты и предметы исследований учения о природно-антропогенных ландшафтах, история формирования представлений об антропогенезации ландшафтной оболочки.

2. Естественно-исторические, научные и социально-экономические предпосылки зарождения и развития учения о природно-антропогенных ландшафтах и антропогенезации ландшафтной оболочки.

3. Концептуально-методологические основы учения об антропогенезации ландшафтной оболочки, базовые концепции организации и эволюции природ-но-антропогенных ландшафтов (ПАЛ).

4. Представления о ПАЛ как геоэко- и социохозяйственных системах, роль природной и социохозяйственной составляющих в их функционировании, представление о ТПХС.

5. Синергетическая концепция эволюции ландшафтов и коэволюция.

6. Современные антропоцентрические определения и трактовки понятия ландшафт, понятие природно-антропогенный ландшафт (примеры).

7. Культурные ландшафты (различные определения, трактовки и обоснования понятия).

8. Окультуренные и маргинальные ПАЛ (определение понятий и примеры).

9. Представления об общих закономерностях эволюции ГО и ландшафтов, этапах, формах и связанных с ними ведущих факторах.

10. Предпосылки зарождения ноосферного уровня организации ГО.

11. Понятие «неолитическая революция», ее причины, суть, новые формы хозяйственной деятельности, время и роль в эволюции ландшафтов.

12. Возникновение цивилизаций, их традиционные типы (определение понятия, причины, районы, время) и антропогенезация ландшафтов (формы, интенсивность, районы и т.д.).

13. Представления о ноосфере В.И. Вернадского и др., ее признаки, критерии.

14. Различные представления об этапах зарождения и становления ноосферы.

15. Принципы и подходы к классификации ПАЛ.

16. Примитивные и промышленные ПАЛ собирательского, присваивающего типа.

17. ПАЛ, формирующиеся под влиянием производящего типа хозяйственной деятельности.

18. Лесохозяйственные и лесопользовательские ПАЛ (подтипы, виды, специфика, ландшафтные особенности).

19. Земледельческие ПАЛ, виды, особенности и региональная специфика.

20. Животноводческие (скотоводческие, пастбищные) ПАЛ, их виды и специфика (региональная и технологическая).

21. Селитебные ландшафты, исторические, местные и региональные особенности их формирования.

258

22. Промышленные (техногенные) ландшафты.

23.Территориальные (структурные) особенности организации промышленных ландшафтов и экологические проблемы, с ними связанные.

24. Проявление зональности и азональности в промышленных ландшафтах и их влияние на ОС.

25. Рекультивация нарушенных ландшафтов.

26. Рекреационные ландшафты.

27. Пирогенные ландшафты.

28. Представление о научно-технических революциях и связанных с ними изменениях в эволюции хозяйственной деятельности и ландшафтов.

29. Общие представления о динамике природно-антропогенных ландшафтов и ее виды.

30. Особенности функциональной динамики и динамики флуктуаций ПАЛ.

31. Динамика развития и динамика революций ПАЛ (их проявления).

32. Динамика сукцессий ПАЛ, первичные и вторичные сукцессии (понятия, причины, формы, примеры).

33. Эволюционная динамика ПАЛ (факторы, механизмы, проявления в ландшафтах).

34. Современная динамика агроландшафтов России.

35. Кризисные ситуации в развитии и эволюции ПАЛ.

36. Устойчивость ландшафтов (типы и факторы, ее определяющие).

37. Ландшафтно-экологические подходы к предотвращению и преодолению экологических кризисов.

38. Концептуальные основы, цели и задачи, объекты и направления ландшафтного планирования.

39. Исторические аспекты ландшафтного планирования.

40. Методологические аспекты, принципы ландшафтного планирования.

41. Представления о ландшафтно-экологическом каркасе территории.

42. Территориальные уровни ландшафтного планирования.

43. Ландшафтно-экологическая архитектура, подходы, принципы, определение и соотношение понятий ландшафт и пейзаж.

44. Ландшафтно-экологический дизайн, его специфика.

45. Оптимизация ПАЛ методами ландшафтного планирования.

46. Представления о связях, соотношениях и взаимопереходах природных, окультуренных, культурных, маргинальных и других ПАЛ.

47. Представления о роли антропогенного фактора в формировании ландшафтов.

48. Основные отличия природных и природно-антропогенных ландшафтов.

49. Ведущие факторы и механизмы антропогенного этапа эволюции ландшафтной оболочки, его периодизация во времени и формах, региональные особенности.

50. Основные стадии в развитии производящего типа хозяйственной деятельности, причины их выделения, специфика и время.

259

51. Основные направления антропогенезации ландшафтной оболочки.

52. Зарождение человечества, основные этапы его развития в палеолите – неолите (время, формы эволюции), влияние на ландшафты.

53. Концепция управляемой эволюции антропосферы в ноосферу Н.Н. Моисеева и др.

54. Основные направления антропогенезации ландшафтной оболочки: обезлесение наземных ландшафтов (где, как проявлялось, причины, следствия).

55. Основные направления антропогенезации ландшафтной оболочки: активизация эрозии почв и территорий (где, как проявлялась, причины, следствия).

56. Основные направления антропогенезации ландшафтной оболочки: антропогенное опустынивание ландшафтов (где, как проявлялось, причины, следствия).

57. Основные направления антропогенезации ландшафтной оболочки: загрязнение и эвтрофикация ландшафтов (где, как проявлялись, причины, следствия).

58. Основные направления антропогенезации ландшафтной оболочки: уменьшение природного и этнокультурного разнообразия, социально-технологическая глобализация (где, как проявлялись, причины, следствия).

59. Время, формы, ведущие факторы и механизмы эволюции ГО и ландшафтов на добиосферном (добиогенном) и биосферном (биогенном) этапах их эволюции.

60. Время, формы, ведущие факторы и механизмы эволюции ГО и ландшафтов на антропогенном этапе их эволюции.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Докучаев В.В. Дороже золота русский чернозем. М.: Изд-во Московского ун-та, 1994.

2. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М.: Высшая школа, 1991.

3. Казаков Л.К. Ландшафтоведение. М.: Изд-во МНЭПУ, 1999.

4. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность. М.: Просвещение, 1983. 159 с.

5. Мильков Ф.Н. Ландшафтная сфера Земли. М.: Мысль, 1970.

6. Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты. М.: Мысль, 1978. 86 с.

7. Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая зональность. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1986.

8. Моисеев Н.Н. Современный рационализм. М.: МГВП КОКС, 1995. 376 с.

9. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения. М.: Изд-во МГУ, 1979.

10. Семенов-Тян-Шанский В.П. Район и страна. М. – Л.: Госиздат, 1928.

11. Сочава В.В. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1978.

Дополнительная

12. Алексеев В.П. Очерки экологии человека. М.: Изд-во МНЭПУ, 1998.

13. Алексеев В.П. Становление человечества М.: Политиздат, 1984. 462 с.

14. Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. М.: Мысль, 1977. 302 с.

15. Антипова А.В. География России. М.: Изд-во МНЭПУ, 2001.

16. Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем. М.: Наука, 1991. 175 с.

17. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М.: Наука, 1975.

18. Арманд Д.Л. Физико-географические основы проектирования сети полезащитных лесных полос. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

19. Атлас Тюменской области. Вып. 2. М. – Тюмень: ГУГиК, 1976. 227 с.

20. Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических исследований. М.: Изд-во МГУ, 1997.

21. Биткаева Л.Х., Николаев В.А. Ландшафты и антропогенное опустынивание терских песков. М.: Изд-во МГУ, 2001.

22. Вергунов А.П., Горохов В.А. Вертоград. М.: Культура, 1996.

23. Вернадский В.И. Биосфера. М.: Мысль, 1967.

24. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988.

25. Владимиров В.В. Урбоэкология. М.: Изд-во МНЭПУ, 1999.

26. Воейков А.И. Воздействие человека на природу: Избранные статьи (2-е изд.). М.: Изд-во АН СССР, 1963. 252 с.

27. Герасимов И.П. Советская конструктивная география. Задачи, подходы, результаты. М.: Наука, 1976. 207 с.

28. Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей географии мира. М.: Наука, 1985. 247 с.

261

29. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: Высшая школа, 1988.

30. Горохов В.А. Зеленая природа города. М.: Стройиздат, 2003.

31. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Танаис ДИ-ДИК, 1994.

32. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. М.: Экопрос, 1993. 544 с.

33. Демек Я. Теория систем и изучение ландшафта. М.: Прогресс, 1977.

34. Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта. М.: Изд-во МГУ, 1991.

35. Жекулин В.С. Историческая география: предмет и методы. Л.: Наука, 1982. 224 с.

36. Жекулин В.С. Историческая география ландшафтов. Новгород: Изд-во ЛГПИ, 1972. 228 с.

37. Забелин И.М. Физическая география и современное естествознание. М.: Наука, 1978. 335 с.

38. Зубов С.М. Основы геофизики ландшафта. М.: Наука, 1985.

39. Иванов А.Н. Принципы организации региональных систем охраняемых природных территорий//Вестник МГУ. Сер. 5. «География». 2001. № 1. С. 34–39.

40. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. Ч. 1. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.

41. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование. М.: Высшая школа, 1965.

42. Казаков Л.К., Чижова В.П. Инженерная география. М.: Лэндрос, 2001. 268 с.

43. Казаков Л.К. Индикация, оценка и закономерности техногенной трансформации ландшафтов. М.: Русаки, 1999. С. 58–69.

44. Коломыц Э.Г. Полиморфизм ландшафтно-зональных систем. Пущино: РФФИ, 1998.

45. Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1979.

46. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимоотношении природы и общества. М.: Наука, 1988. 415 с.

47. Ландшафтная индикация загрязнения природной среды/А.В. Дончева, Л.К. Казаков, В.Н. Калуцков. М.: Экология, 1992.

48. Мак-Кой П., Ивелей Т. Практическая энциклопедия «ландшафтный дизайн». Планирование, проектирование и дизайн приусадебного участка. М.: Росмэн, 2001.

49. Макунина А.А., Рязанов П.Н. Функционирование и оптимизация ландшафта. М., 1988.

50. Матюшин Г.Н. Археологический словарь. М.: Просвещение, 1996.

51. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. М.: Наука, 1987. 304 с.

52. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М.: Молодая гвардия, 1990.

53. Москва – Париж// Природа и градостроительство. М.: Инкомбук, 1997. 207 с.

54. Николаев В.А. Ландшафтоведение: Учебное пособие для практических занятий. М.: Изд-во МГУ, 2000.

55. Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии. М.: Просвещение, 1994.

56. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. М.: Высшая школа, 1975.

57. Природное и сельскохозяйственное районирование СССР//Материалы VI межвузовской конференции по природному и экономико-географическому районированию СССР. М.: Изд-во МГУ, 1974.

262

58. Рекомендации по ландшафтному обоснованию природоохранных систем земледелия/ В.А. Николаев и др. М.: Изд-во ВАСХНИЛ, 1990.

59. Родоман Б.Б. Похороненная утопия или оправдавшийся прогноз?//Знание – сила. 1992. Май – июль. С. 8–9.

60. Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии. Смоленск: Ойкумена, 1999. 256 с.

61. Розанов Л.Л. Технолитоморфная трансформация окружающей среды. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 178 с.

62. Руководство по составлению разделов «Охрана и улучшение окружающей среды градостроительными средствами в проектах планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов». М.: ЦНИИП градостроительства, 1982.

63. Руководство по ландшафтному планированию. Т. 1; 2//Методические рекомендации по ландшафтному планированию. М.: ГЦЭП, 2001.

64. Рычагов Г.И. Плейстоценовая история Каспийского моря. М.: Изд-во Московского ун-та, 1997. 267 с.

65. Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы, гипотезы). М.: Россия молодая, 1994. 367 с.

66. Саймондс Дж. Ландшафт и архитектура. М.: Стройиздат, 1965.

67. Саушкин Ю.Г. Избранные труды. Смоленск: Универсум, 2001.

68. Словарь терминов. Ландшафтный дизайн. М.: Изд-во МАРХИ, 2001.

69. Солнцев В.Н. Системная организация ландшафтов. М.: Изд-во МГУ, 1981.

70. Схема комплексного освоения пастбищ Узбекской ССР. Ташкент: УЗГИПРОЗЕМ, 1977.

71. Тайлер Миллер Жизнь в окружающей среде. 1. М.: Пангея, 1993.

72. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.: Наука, 1987.

73. Территориальные взаимосвязи хозяйства и природы. М.: ИГ АНСССР, 1990.

74. Факторы и механизмы устойчивости геосистем. М.: ИГ АНСССР, 1989. 333 с.

75. Швебс Г.И. Концепция природно-хозяйственных территориальных систем и вопросы рационального природопользования//География и природные ресурсы. 1987. № 4.

76. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М.: Высшая школа, 1976.

Учебное издание

Лев Константинович КАЗАКОВ

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ (природные и природно-антропогенные ландшафты)

Учебное пособие

Корректор О.В. Газизова Компьютерная верстка В.Е. Иванов

ЛР № 070876 от 07.07.93

Подписано в печать 9.12.03. Формат 60×84/16. Гарнитура Петербург Усл. печ. л. 15,34. Тираж 1000 экз. Цена договорная. Заказ

Издательство МНЭПУ 111250, Москва, а/я 20