- •Содержание

- •Артериальная гипертензия

- •Факторы, влияющие на прогноз. Оценка общего (суммарного) сердечно-сосудистого риска.

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования.

- •Формулировка диагноза.

- •Примеры диагностических заключений.

- •Лечение.

- •Мероприятия по изменению образа жизни.

- •Медикаментозная терапия

- •Атеросклероз

- •Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия

- •Статины (ингибиторы гмг - КоА - редуктазы)

- •Острый коронарный синдром инфаркт миокарда

- •Ревматизм. Острая ревматическая лихорадка

- •Пороки сердца

- •Аортальные пороки сердца стеноз аортального клапана

- •Недостаточность клапана аорты

- •Митральные пороки сердца митральный стеноз

- •Митральная недостаточность

- •Характеристика магнийсодержащих препаратов

- •Недостаточность трехстворчатого клапана

- •Стеноз трехстворчатого клапана

- •Многоклапанные пороки

- •Врожденные пороки сердца

- •Некоронарогенные заболевания миокарда

- •Миокардиодистрофии

- •Миокардиты

- •Кардиомиопатии

- •Гипертрофическая кардиомиопатия (гкмп)

- •Дилатационная кардиомиопатия (дкмп)

- •Инфекционный эндокардит

- •1. Кардиогенные факторы:

- •2. Факторы, способствующие возникновению бактериемии:

- •3. Заболевания и общие состояния, сопровождающиеся снижением естественного иммунитета:

- •Нарушения ритма и проводимости сердца

- •Нарушения ритма сердца

- •Нарушения проводимости

- •Этиотропная терапия аритмий

- •Хроническая сердечная недостаточность

- •Диффузные заболевания соединительной ткани

- •Системная красная волчанка

- •Склеродермия

- •Заболевания суставов артрит ревматоидный

- •Остеоартроз

- •I. Первичный (идиопатический).

- •II. Вторичный.

- •Лекарственная терапия.

- •Артрит реактивный

- •Подагра

- •Спондилит анкилозирующий

- •Псориатический артрит

- •Практикум по экг

- •Описания экг

- •Тестовые задания

- •Ответы к тестовым заданиям

Нарушения ритма и проводимости сердца

Определение.

Аритмии - нарушения сердечного ритма или проводимости, которые могут проявляться изменением частоты и силы сердечных сокращений, возникновением преждевременных или внеочередных сокращений или изменением последовательности возбуждения и сокращения предсердий и желудочков сердца.

Актуальность. Клиническая значимость аритмий различна и определяется, прежде всего, степенью вызванных ими нарушений системной и региональной гемодинамики, возможностью развития осложнений. Среди последних следует назвать возникновение более тяжелых, в том числе фатальных аритмий, тромбоэмболии, сердечной недостаточности. Именно эти факторы определяют выбор лечебной тактики. Возникновение аритмии может привести к прекращению гемодинамики или к резкому ее ухудшению с развитием нестабильного состояния.

В кардиологический стационар каждый третий больной поступает с первичным диагнозом нарушения ритма и проводимости сердца. В России от внезапной смерти ежегодно погибают 300 тысяч человек. У 75-80% из них летальный исход связан с развитием аритмий (аритмогенная смерть).

Анатомо-физиологические особенности сердца. Сердце обладает рядом функций, определяющих особенности его работы.

Функция автоматизма заключается в способности сердца вырабатывать электрические импульсы при отсутствии всяких внешних раздражений. Функция проводимости – это способность к проведению возбуждения, возникшего в каком-либо участке сердца, к другим отделам сердечной мышцы. Функция сократимости – это способность сердечной мышцы сокращаться в ответ на возбуждение.

Сердечная мышца – миокард состоит из мышечных волокон. Различают два вида этих волокон: рабочий миокард или сократительный, обеспечивающий сокращение, и атипический (проводящий) миокард создающий импульс к сокращению рабочего миокарда и обеспечивающий проведение этого импульса.

Нормальная сократительная работа сердца обеспечивается его проводящей системой. Способность сердца сокращаться в течение всей жизни, не обнаруживая признаков утомления, т. е. автоматизм сердца, связывали вначале с влияниями нервной системы.

В настоящее время доказано, что автоматизм сердца имеет миогенную природу и обусловлен спонтанной активностью части клеток его атипической ткани. Указанные клетки образуют скопления в определенных участках миокарда. Наиболее важным в функциональном отношении из них является синусный или синоатриальный узел, расположенный между местом впадения верхней полой вены и ушком правого предсердия.

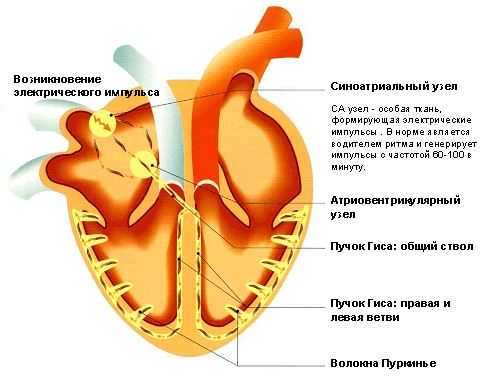

В нижней части межпредсердной перегородки, непосредственно над местом прикрепления септальной створки трехстворчатого клапана, располагается атриовентрикулярный узел. От него отходит пучок атипических мышечных волокон, который пронизывает фиброзную перегородку между предсердиями и переходит в узкий длинный мышечный тяж, заключенный в межжелудочковую перегородку. Он называется атриовентрикулярным пучком, или пучком Гиса. Пучок Гиса разветвляется, образуя две ножки, от которых приблизительно на уровне середины перегородки отходят волокна Пуркинье, также образованные атипической тканью и формирующие субэндокардиальную сеть в стенках обоих желудочков (рисунок).

Рис. 3. Проводящая система сердца

Таким образом, проводящая система сердца представляет собой совокупность специфических узлов, пучков и волокон, которые обладают способностью генерировать и проводить электрические импульсы ко всем мышечным элементам сердца. Основным узлом, подавляющим и контролирующим функцию остальных элементов проводящей системы, является синусовый узел, называемый еще водителем ритма. Генерируемые в нем через равные промежутки времени (с частотой 60-70 раз в минуту) электрические импульсы распространяются по сердечной мышце (миокарду) предсердий и к следующему узлу, называемому предсердно-желудочковым, или атриовентрикулярным (АВ). От атриовентрикулярного узла импульс распространяется по правой и левой ножкам пучка Гиса и волокнам Пуркинье к миокарду правого и левого желудочков, соответственно.

Функция проводимости в сердце имеет электротоническую природу. Она обеспечивается низким электрическим сопротивлением щелевидных контактов (нексусов) между элементами атипического и рабочего миокарда, а также в области вставочных пластинок, разделяющих кардиомиоциты. В результате, сверхпороговое раздражение любого участка вызывает генерализованное возбуждение всего миокарда. Это позволяет считать ткань сердечной мышцы, морфологически разделенную на отдельные клетки, функциональным синцитием.

Возбуждение миокарда зарождается в синоатриальном узле, который называют водителем ритма, или пейсмекером первого порядка, и далее распространяется на мускулатуру предсердий с последующим возбуждением атриовентрикулярного узла, который является водителем ритма второго порядка. Скорость распространения возбуждения в предсердиях составляет в среднем 1 м/с.

При переходе возбуждения на атриовентрикулярный узел имеет место так называемая атриовентрикулярная задержка, составляющая 0,04–0,06 с. Природа атриовентрикулярной задержки состоит в том, что проводящие ткани синусового и атриовентрикулярного узлов контактируют не непосредственно, а через волокна рабочего миокарда, для которых характерна более низкая скорость проведения возбуждения. Последнее распространяется далее по ножкам пучка Гиса и волокнам Пуркинье, передаваясь на мускулатуру желудочков, которую оно охватывает со скоростью 0,75–4,0 м/с. В силу особенностей расположения волокон Пуркинье, возбуждение сосочковых мышц происходит несколько раньше, чем оно охватывает стенки желудочков. Благодаря этому, нити, удерживающие трехстворчатый и митральный клапаны, оказываются натянутыми раньше, чем на них начинает действовать сила сокращения желудочков. По той же причине наружная часть стенки желудочков у верхушки сердца возбуждается несколько раньше участков стенки, прилежащих к ее основанию. Указанные сдвиги во времени крайне невелики, и обычно принимается, что весь миокард желудочков охватывается возбуждением одновременно.

Таким образом, волна возбуждения последовательно охватывает различные отделы сердца в направлении от правого предсердия к верхушке. Данное направление отражает градиент автоматии сердца.

Мышечные волокна сокращаются под действием электрического импульса в систолу и расслабляются при его отсутствии в диастолу. В результате последовательного сокращения различных отделов сердца осуществляется основная – насосная функция сердца.

Частота нормального (синусового) ритма сокращения около от 50 сокращений во время сна, в покое, до 150-160 при физической и психоэмоциональной нагрузке, при воздействии высоких температур.

Этиология и патогенез.

Причины возникновения аритмий. Аритмии встречаются при самых различных состояниях.

1. Поражение сердца: ишемическая болезнь сердца (включая постинфарктные аритмии), пороки сердца, кардиомиопатии, врожденные дефекты проводящей системы сердца (синдром удлиненного Q-T), травмы сердца, некоторые лекарственные препараты, применяемые для лечения заболеваний сердца (сердечные гликозиды, антиаритмические препараты).

2. Внесердечные причины:

вредные привычки - курение, наркомания (особенно кокаиновая), злоупотребление алкоголем, кофе и кофеин-содержащими продуктами (включая шоколад);

нарушение режима жизни: стрессы, переутомление, недостаточная продолжительность сна;

прием лекарственных препаратов: традиционные противопростудные средства, содержащие симпатомиметики; препараты, снижающие массу тела; ряд фитопрепаратов, обладающих стимулирующим влиянием на сердечно-сосудистую систему (женьшень, элеутерококк и др.)

заболевания других органов и систем организма (эндокринная патология, системные заболевания соединительной ткани, болезни почек и др.).

электролитные нарушения (изменение соотношения уровней калия, натрия, кальция, магния во внутри- и внеклеточном пространстве) развивающиеся при длительном приеме мочегонных препаратов; потере электролитов через желудочно-кишечный тракт (длительная диарея, рвота); заболеваниях, характеризующиеся нарушением всасывания электролитов.

Все аритмии – это результат изменения основных функций сердца: автоматизма, возбудимости и проводимости.

В основе развития аритмий лежат два главных электрофизиологических механизма: эктопический автоматизм и круговая циркуляция волны возбуждения (re-entry - в переводе «обратный вход»).

Эктопическая активность миокарда возникает в случаях, если достижение пороговой величины внутриклеточного потенциала происходит раньше срока.

Круговая циркуляция волны возбуждения по миокарду происходит следующим образом: в определенном участке проводящей системы под воздействием патологических изменений возникает зона функциональной блокады и импульс, распространяющийся по проводящей системы, достигает блокированного участка ретроградным путем, и при условии ее растормаживания к этому моменту проходит через нее. Повторный вход создает круговую волну возбуждения.

Оба механизма могут приводить к выходу отдельных участков миокарда из-под контроля синусового узла. Единичные циклы возбуждения или круговой циркуляции становятся причиной экстрасистолии. При пароксизмальной тахикардии, трепетании и мерцании предсердий (или желудочков) и ряде других нарушений ритма отмечается длительный период деятельности эктопического очага автоматизма или циркуляции волны возбуждения по миокарду. Они нередко не могут спонтанно закончиться и требуют терапевтического вмешательства. Патология синусового узла и окружающей его ткани способствует появлению эктопических аритмий.

Уровни нарушения сердечного ритма:

сбой в функционирования синусового узла: учащение или замедление сердечного ритма (соответственно, тахикардии и брадикардии), синдром слабости синусового узла (когда эпизоды тахикардии сменяются брадикардией);

нарушение проводимости импульсов внутри предсердий, от предсердий к желудочкам или внутри желудочков (внутрипредсердные блокады, АВ-блокады и блокады ножек пучка Гиса);

возникновение в каком-либо участке миокарда очагов, способных вырабатывать импульсы к сокращению сердца, помимо синусового узла;

наличие дополнительных пучков для проведения импульсов (экстрасистолии).

Классификация нарушений ритма и проводимости.

А. Аритмии, обусловленные нарушением функции автоматизма синусового узла.

1. Синусовая тахикардия.

2. Синусовая брадикардия.

3. Синусовая аритмия.

4. Остановка синусового узла.

5. Асистолия предсердий.

6. Синдром слабости синусового узла.

Б. Эктопические комплексы или ритмы.

I. Пассивные комплексы или ритмы:

1. Предсердные.

2. Из атриовентрикулярного соединения.

3. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.

4. Из желудочков.

5. Выскакивающие сокращения.

II. Активные комплексы или ритмы.

1. Экстрасистолия:

а) предсердная;

б) из атриовентрикулярного соединения;

в) желудочковая.

2. Парасистолия.

3. Пароксизмальная и непароксизмальная тахикардия:

а) предсердная форма;

б) из атриовентрикулярного соединения;

в) желудочковая форма.

В. Мерцание и трепетание.

1. Мерцание (фибрилляция) предсердий.

2. Трепетание предсердий.

3. Трепетание и мерцание желудочков.

Г. Нарушения функции проводимости.

1. Синоатриальная блокада.

2. Внутрипредсердная блокада.

3. Атриовентрикулярная блокада.

4. Нарушения внутрижелудочковой проводимости.

5. Блокады ножек пучка Гиса.

6. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков: синдром WPW, синдром укороченного интервала P-Q.

Классификация аритмий по клинической значимости.

Доброкачественные аритмии (не влияющие на жизненный прогноз).

Потенциально злокачественные аритмии (отягощающие жизненный прогноз).

Злокачественные аритмии (угрожающие жизни).

Факторы, определяющие значимость аритмий: характер аритмии, морфологические изменения сердца, нарушение гемодинамики.