- •В.М. Кроль

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть I

- •Раздел I восприятие и узнавание

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глав а 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •6.1. Теща или жена

- •6.2. Неоднозначная геометрия

- •6.3. «Ваза или два профиля?»

- •Глава 7 Картины

- •Глава 8 Невозможные фигуры

- •Раздел 2 мышление

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Условно-рефлекторное поведение

- •2.2. Механизмы образования ассоциативных связей

- •2.3. Инстинктивное поведение и обучение

- •3.2. Перебор символов действий. «Ага-реакция»

- •Глава 4 Моделирование процессов мышления и творчества

- •4.1. Виды мышления

- •4.2. Основные операции и процедуры мышления

- •4.3. Модели механизмов мыслительных процессов

- •4.4. Семантические сети

- •4.5. Построение, анализ и оценки мысленных планов деятельности

- •Глава 5

- •5.1. Синтаксис и грамматика. Продукции

- •5.2. Поверхностные и глубинные структуры языка

- •5.3. Языковые характеристики высших животных

- •Глава 6

- •6.1. Фазы творческого процесса

- •Этап 5 Проверка правильности решений

- •6.2. Характерные особенности творческого процесса

- •Раздел 3

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глав а 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Темы и вопросы для семинаров и самопроверки

- •Глава 12

- •12.1. Мотивации как система целеполагания

- •12.2. Типы мотиваций

- •12.3. «Новые» мотивации, планирование деятельности и корни духовных ценностей

- •Глава 13

- •13.1. Эмоции как механизм регуляции мотивационной деятельности

- •13.2. Способы выражения и измерения эмоций в процессе общения

- •13.3. Эмоции и язык социально значимых жестов и поз

- •13.4. Роль полушарий мозга в осуществлении различных сторон эмоционального поведения

- •14.1. Дружба и любовь

- •14.2. Межличностное общение и истоки чувств

- •Глава 15

- •Глава 16

- •Глава 17

- •Глава 18

- •Глава 20

- •Глава 21

- •Темы и вопросы для семинаров и самопроверки

- •Часть II

- •Раздел 1

- •Глава 1

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Темы и вопросы для семинаров и самопроверки

- •Раздел 2 дидактика

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Раздел 3

- •Глава 1

- •Глава 2 Педагогические технологии общения

- •Глава 3 Индивидуальный диалог — фундаментальная проблема обучения

- •Глава 4 Дидактические игры

- •Глава 5

- •Глава 6 Методы и средства проблемного обучения. Системы дополнительного образования

- •Глава 7 Методы программированного обучения

- •Темы и вопросы для семинаров и самопроверки

- •Раздел 4 компьютерные методы в системе образования

- •Глава 1

- •Глава 2 Проблемы использования современных компьютерных технологий

- •Глава 3 Проблема человеко-компьютерного интерфейса в автоматизированных обучающих системах

- •Глава 4 Проблемы обучения в гипертекстовой среде

- •Глава 5

- •Раздел III воспитание

- •Глава 1

- •Глава 2 Основы теории возрастного развития личности. Адекватность процессов развития, воспитания и обучения

- •Глава 3

- •Глава 4 Взаимоотношения теории воспитания и родственных областей науки

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Темы и вопросы для семинаров и самопроверки

- •Психология и педагогика

6.3. «Ваза или два профиля?»

До

сих пор мы рассматривали изображения,

узнавание которых в основном было

связано с тем или иным истолкованием

части фрагментов некоторой фигуры.

Теперь же проанализируем процесс

узнавания изображений другого вида;

их восприятие связано с разделением

одной и той же картины без остатка на

разные части: на фигуру и фон, на котором

эта фигура расположена. Классическим примером изображений

такого типа является рис. 8. При одной

его трактовке мы видим вазу, при другой

контур вазы распадается и из его

элементов образуются два новых фрагмента,

два профиля. Таким образом, получается,

что узнавание связано не только с

процессом истолкования фрагментов,

выделенных из исходного паттерна

распределения света и тени некоторым

стандартным путем. Оказывается, само

разбиение паттерна на части не является

однозначным, система восприятия может

перебирать способы разбиения, так же

как и способы интерпретации полученных

фрагментов.

Классическим примером изображений

такого типа является рис. 8. При одной

его трактовке мы видим вазу, при другой

контур вазы распадается и из его

элементов образуются два новых фрагмента,

два профиля. Таким образом, получается,

что узнавание связано не только с

процессом истолкования фрагментов,

выделенных из исходного паттерна

распределения света и тени некоторым

стандартным путем. Оказывается, само

разбиение паттерна на части не является

однозначным, система восприятия может

перебирать способы разбиения, так же

как и способы интерпретации полученных

фрагментов.

Автором этой картины является датский психолог начала нашего века Эдгар Рубин. В своих исследованиях Рубин в основном изучал феномен выделения фигуры из фона. В изображении «ваза — профили» фоном и фигурой может служить попеременно то одна, то другая часть. Интересно отметить, что в данном случае решение о классе фигуры зависит от способа разбиения всей сцены на части, но, главное, от того, какую часть мы примем для себя за фигуру и какую — за фон.

С обственно,

«что есть фигура» — вопрос, который

кажется простым, однако полный ответ

на этот вопрос пока не найден. Ясно

одно, что выбор фигуры не однозначен.

В разбираемом случае оба варианта

выбора одинаково приемлемы, что и делает

изображение «ваза — профили»

парадоксальным. Представьте себе, как

говорил Рубин, что «если некто столь

несчастлив, что может на картине

«Сикстинская мадонна» увидеть фон в

качестве основной фигуры, — то он

обнаружит выступающую крабью клешню,

готовую вцепиться в святую Варвару, и

причудливый, похожий на клещи инструмент,

хватающий святого служителя», важно,

что в ней что-то.

обственно,

«что есть фигура» — вопрос, который

кажется простым, однако полный ответ

на этот вопрос пока не найден. Ясно

одно, что выбор фигуры не однозначен.

В разбираемом случае оба варианта

выбора одинаково приемлемы, что и делает

изображение «ваза — профили»

парадоксальным. Представьте себе, как

говорил Рубин, что «если некто столь

несчастлив, что может на картине

«Сикстинская мадонна» увидеть фон в

качестве основной фигуры, — то он

обнаружит выступающую крабью клешню,

готовую вцепиться в святую Варвару, и

причудливый, похожий на клещи инструмент,

хватающий святого служителя», важно,

что в ней что-то.

Еще один пример, представляющий целый класс неоднозначных изображений, приведен на рис. 10. Этот класс фигур знаком всем с детства, потому что к нему относятся все «загадочные» картинки, в которых надо найти что-то спрятанное или спрятавшееся: зайца, охотника или бабочку. В данном случае задача состоит в том, чтобы найти на рис. 10, а фигуру 10, б.

Н а

рис. 9 приведен другой парадоксальный

объект, также представляющий классический

пример чередования фигуры и фона. Этот

забавный рисунок характерен тем, что

фигурой (или фоном) в одном случае

является ухмыляющийся профиль, а в

другом то, что удобнее всего назвать

«нечто». Это «нечто» скорее ближе к

абстрактному изображению, чем к

конкретной фигуре. Тем не менее, оно

воспринимается нами как фигура. Причем

очень в этом процессе осмысления мы

умудряемся увидеть в знакомое, например,

фигурку с протянутой рукой.

а

рис. 9 приведен другой парадоксальный

объект, также представляющий классический

пример чередования фигуры и фона. Этот

забавный рисунок характерен тем, что

фигурой (или фоном) в одном случае

является ухмыляющийся профиль, а в

другом то, что удобнее всего назвать

«нечто». Это «нечто» скорее ближе к

абстрактному изображению, чем к

конкретной фигуре. Тем не менее, оно

воспринимается нами как фигура. Причем

очень в этом процессе осмысления мы

умудряемся увидеть в знакомое, например,

фигурку с протянутой рукой.

Глава 7 Картины

Все приведенные в этом разделе изображения так или иначе связаны с проблемой «фигура—фон». Однако, возможно, большинство из них могут показаться несколько схематичными или наукообразными. Для того чтобы развеять такое впечатление, а также и для того, чтобы как-то подойти к анализу настоящих художественных произведений, вспомним картины таких мастеров, как Сальвадор Дали и Морис Эшер. Например, известная картина Дали «Невольничий рынок с исчезающим бюстом Вольтера» построена на альтернативной интерпретации. Центральное место картины занимает сцена, которая может быть воспринята либо как стоящие рядом фигуры двух монахинь, либо как огромный бюст Вольтера, причем лица монахинь при таком варианте видения становятся глазами Вольтера, а из фигур монахинь и их одежды формируются нос, подбородок и другие части бюста Вольтера. Эта картина может таким образом рассматриваться в качестве очень интересного, оригинального явления, представляющего собой художественное выражение научной идеи.

Картины Мориса Эшера вообще сделались в современном научном мире символами, которые используют сами ученые, когда хотят показать необычность, парадоксальность задач и выводов, возникающих при решении этих задач. Особенно часто картины Эшера используют физики и математики. Возможно, это связано с тем, что в своих проблемах они чаще специалистов других областей науки выходят за пределы естественных с точки зрения современной интуиции понятий и тогда возникает интересная аналогия. Оказывается, зрительный мир, который, казалось бы, совершенно приземлен, который ясен и знаком до деталей, может также быть парадоксальным. Дело, конечно, заключается не столько в парадоксальности организации зрительного пространства, сколько в том, что такая организация является необычной для нашего восприятия (рис. 11).

К стати,

задумывались ли Вы когда-нибудь над

вопросом воздействия картины как

визуального сигнала на ваше восприятие

и мышление? Другими словами, над тем,

почему зрительное изображение,

создаваемое человеком на холсте, картоне

или бумаге, обладает такой силой

эмоционального и интеллектуального

влияния. Ведь фотография, как правило,

передает оригинал гораздо точнее, но

тем не менее не обладает таким действием.

(Оговоримся — слова «как правило» не

лишние, так как в настоящее время

искусство фотографии становится все

более авторским, приближаясь в принципе

по результатам воздействия на зрителя

к традиционным художественным работам.)

Наверное, дело в том, что художник не

копирует реальность, а создает свой

вариант видения, понимания этой

реальности.

стати,

задумывались ли Вы когда-нибудь над

вопросом воздействия картины как

визуального сигнала на ваше восприятие

и мышление? Другими словами, над тем,

почему зрительное изображение,

создаваемое человеком на холсте, картоне

или бумаге, обладает такой силой

эмоционального и интеллектуального

влияния. Ведь фотография, как правило,

передает оригинал гораздо точнее, но

тем не менее не обладает таким действием.

(Оговоримся — слова «как правило» не

лишние, так как в настоящее время

искусство фотографии становится все

более авторским, приближаясь в принципе

по результатам воздействия на зрителя

к традиционным художественным работам.)

Наверное, дело в том, что художник не

копирует реальность, а создает свой

вариант видения, понимания этой

реальности.

Оригинальное видение мира — вот чем интересно любое художественное произведение. В этом плане для людей конца XX века представляют особый интерес рисунки людей Древнего Египта, Средневековья, наскальные рисунки. Эти изображения могут содержать сведения о том, что было важно для человека в то времена. Например, известно, что жители Древнего Египта рисовали людей и животных в профиль, не учитывали законов перспективы, не передавали глубину пространства, как правило, обращали мало внимания на точное определение пространственного взаимоотношения отдельных фрагментов изображаемых объектов.

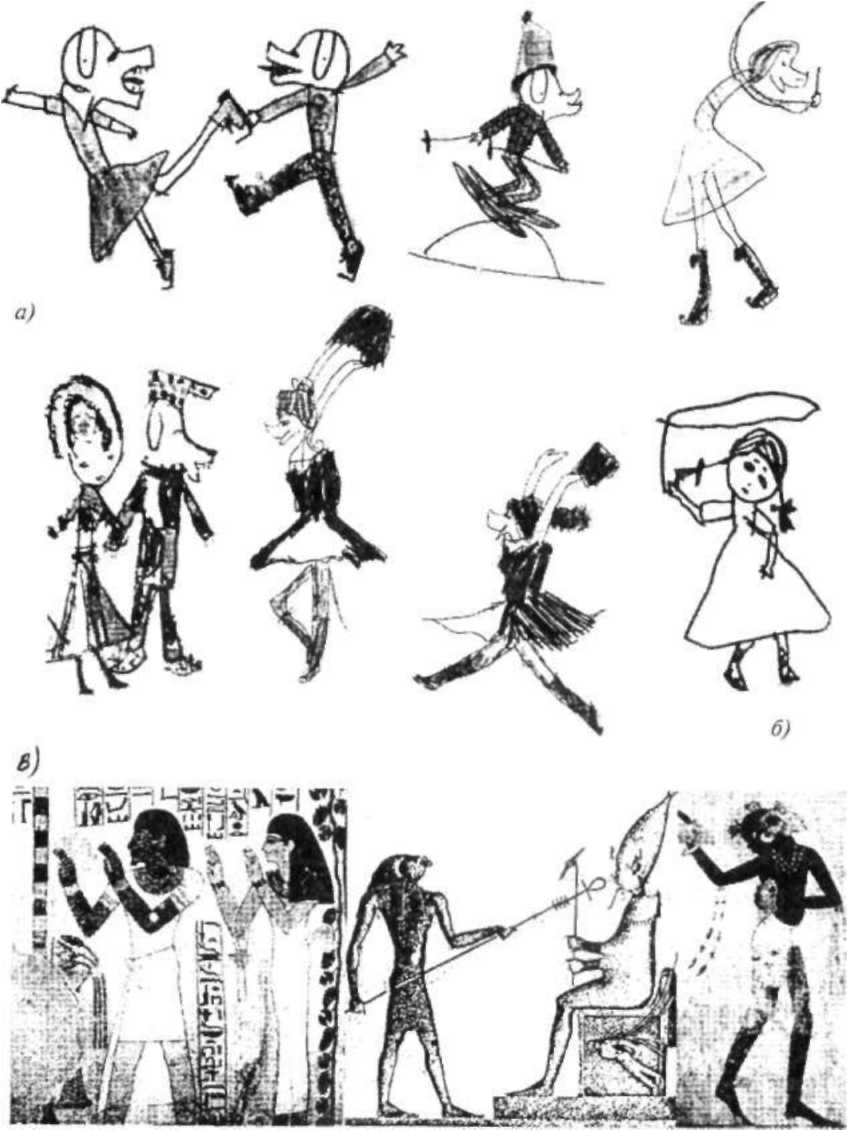

В итоге создается впечатление, что для них было важно «перечислить» главные детали, учесть их на картине. Что-то похожее имеет место и в рисунках современных детей: солнце — это круг и лучи, человек — это «палка, палка, огуречик... » и т. д. Для того чтобы убедиться в действительном сходстве построения рисунка современного ребенка и типичного изображения художника Древнего Египта, стоит посмотреть на рис. 12. На нем Вы видите удивительно схожие искажения пропорций, поз и отдельных деталей тел двух типов рисунков. Автор рис. 12, а — Марина Виха, 5 лет. Для того чтобы показать, что стиль рис. 12, а не является следствием неумения, а отражает оригинальность восприятия — на рис. 12, б приведено изображение, нарисованное тем же автором в том же возрасте. На рис. 12, в приведены изображения древних рельефов и фресок, на которых показаны люди и божественные птицеголовые существа в характерных позах.

Однако, как бы то ни было с детьми, современный художник владеет техникой изображения полностью. И если Пикассо рисует «Девочку на шаре» именно с такими пропорциями, то можно быть уверенным в том, что именно такой вариант внешнего мира он предлагает зрителю. И зритель платит за картины великих художников астрономические деньги не потому, что эти картины точно передают реальность окружающего, а потому, что эти картины открывают перед ним новые миры. Мы впервые видим мир глазами Гогена, открываем для себя совершенно новое в давно примелькавшемся пейзаже, глядя на картины Левитана.

К. Г. Паустовский в автобиографическом романе очень точно описал это впечатление открытия, понимания чего-то ранее недоступного при неожиданном для него самого восприятии картин Пиросманишвили. «В день приезда я только мельком взглянул на них... Но все же меня все время не оставляла непонятная тревога — как будто меня быстро провели за руку через удивительную, совершенно причудливую страну, как будто я уже ее видел или она мне давно приснилась, и с тех пор я никак не дождусь, чтобы осмотреться в этой стране, прийти в себя и узнать ее во всех подробностях». И далее: «Я взглянул на эту стену и вскочил. Сердце у меня начало биться тяжело и быстро. Со стены смотрел мне прямо в глаза — тревожно, вопросительно и явно страдая, но не в силах рассказать об этом страдании — какой-то странный зверь, напряженный, как струна. Это был жираф. Простой жираф, которого Пиросмани, очевидно, видел в старом тифлисском зверинце. Я отвернулся. Но я чувствовал, я знал, что жираф пристально смотрит на меня и знает всё, что творится у меня на душе» (34; 369—370).

Идеи нового видения, оригинального, свойственного художнику понимания вещей в явном виде звучат и в теоретических работах современных художников. Вот, например, отрывок из известной книги Василия Кандинского «О духовном в искусстве». «Живопись — есть искусство, и искусство в целом не есть бессмысленное созидание произведений, расплывающихся в пустоте, а целеустремленная сила; она призвана служить развитию и совершенствованию человеческой души. Живопись — это язык, — пишет он далее, — который формами, лишь ему одному свойственными, говорит нашей душе о ее хлебе насущном; и этот хлеб насущный может в данном случае быть представлен душе лишь этим, и никаким другим, способом». Никаким другим! — вот в чем ценность настоящей живописи, так как она может дать человеку новое восприятие, открыть другие миры.

Рис. 12. Отражение этапов «становления» восприятия, отраженный в специфике отображения мира при рисовании: а, б — рисунки современного ребенка, пятилетней Марины Виха; в — стиль рисования художников Древнего Египта