- •Пояснительная записка

- •Тематический план

- •Раздел 1. Обзор абонентского оборудования мобильных средств связи и беспроводного доступа Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Раздел 2.Основы построения абонентского оборудования мобильных средств связи ??? Энергетическое обеспечение в радиоканалах мобильной связи

- •Функции и основные параметры абонентских радиостанций и радиотелефонов

- •Раздел 3. Технические характеристики и схемотехника аналогового абонентского оборудования

- •3.1. Мобильная станция стандарта nmt-450i

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 2.2. Преимущества и недостатки цифровых сетей передачи. Проблемы, решаемые при цифровой передаче речи в мобильных терминалах Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 2.3. Типовая структурная схема цифровой абонентской станции Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Тема 2.4.Устранение избыточности речи, методы речевого кодирования в абонентском оборудовании мобильной связи Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 2.5. Повышение качества передачи сигнала в радиоканале применением методов канального кодирования и перемежения. Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 2.6. Обоснование выбора методов модуляции в аналоговых и цифровых мобильных системах Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Раздел 3. Абонентское оборудование аналоговых и цифровых сотовых систем связи

- •Тема 3.1. Мобильная станция аналогового стандарта сотовой связи Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 3.2. Терминальное оборудование и адаптеры мобильной станции стандарта gsm Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 3.3. Высокочастотные тракты в цифровой мобильной станции стандарта gsm Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •8 Блоков по 57 бит каждый

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 3.4. Формирование процесса передачи речевого сигнала в цифровой мобильной станции Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 3.5. Схемотехника абонентского оборудования стандарта gsm 900/1800 Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 3.6. Идентификаторы в стандарте gsm, их расположение в мобильном терминале. Защита информации – выделить отдельной темой:

- •Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Раздел 4. Оконечное оборудование абонентского доступа.

- •Тема 4.1. Обзор абонентского оборудования радиодоступа (рд) Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 4.2. Технические средства связи беспроводных аналоговых и цифровых стандартов ст1, ст2, phs, dect Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 4.3. Принципы построения аппаратуры передачи данных. Стандарт ieee 802.15 Bluetooth для сетей pan Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Структура пакета

- •Структура кода доступа

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 4.4. Основы построения абонентского оборудования радиосистем беспроводной передачи данных стандартов ieee 802.11, ieee 802.16, ieee 802.20 Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 4.5. Элементная база беспроводных технологий широкополосного абонентского радиодоступа Требование к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 4.6. Построение радиосистем фиксированного беспроводного доступа

- •Ieee 802.11b с внешними антеннами Требование к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Раздел 5. Абонентское оборудование радиальных и радиально – 113оновых систем мобильной связи

- •Тема 5.1. Техническая база для построения радиальных и радиально – 113оновых систем связи. Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 5.2. Радиостанции с однополосной и угловой модуляцией сухопутной и морской подвижной службы, радиотелефонные удлинители Требование к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 5.3. Оборудование радиотелефонной связи с многостанционным доступом (абонентское оборудование транкинговых систем) Требование к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Раздел 6. Протоколы и интерфейсы, используемые в сетях связи и передачи данных

- •Тема 6.1. Интерфейсы физического и канального уровней Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Раздел 7. Абонентские терминалы систем спутниковой связи

- •Тема 7.1. Структура абонентского сегмента спутниковой связи Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Раздел 8. Средства связи мобильных систем 3-го и 4-го поколений

- •Тема 8.1. Технологии переходного периода от сетей 2g к 3g Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 8.2. Построение абонентского оборудования по технологии cdma-2000 Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 8.3. Технические характеристики абонентского оборудования umts (utra tdd/fdd, wcdma), uwc-136 сетей сотовой связи 3g Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Тема 8.4. Технические характеристики и тенденции развития абонентского оборудования сетей сотовой связи 4g Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Вопросы самоконтроля

- •Раздел 9. Эксплуатация и тестирование параметров абонентского оборудования

- •Тема 9.1. Назначение и виды тестирования. Измерительная и ремонтная база Требования к знаниям

- •Содержание учебного материала

- •Перечень лабораторных работ

- •Перечень практических занятий

- •Контрольное задание Методические указания по выполнению контрольного задания

- •Требования к выполнению контрольных работ

- •Тема 7.3. Построение абонентского оборудования по технологии cdma 2000

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

Вопросы самоконтроля

Назовите назначение и место хранения идентификаторов IMSI, MSISDN, TMSI, IMEI, IMEISV, MSRN, LAI, CGI, BSIC.

Дайте определение процедуре аутентификации.

Объясните механизм проведения аутентификации.

Где в мобильном телефоне стандарта GSM находится информация алгоритмов А3, A8?

С какой целью оператор может вводить процедуру идентификации? Где находится информация, дающая положительный результат проведения процедуры идентификации?

Раздел 4. Оконечное оборудование абонентского доступа.

Тема 4.1. Обзор абонентского оборудования радиодоступа (рд) Требования к знаниям

Студент должен

иметь представление:

о технологии расширения спектра прямой последовательностью DS-CDMA;

о технологии FH-CDMA скачков по частоте c двухуровневой гаусовской частотной модуляцией сигнала GFSK;

о достоинствах и недостатках, присущих технологиям DS-CDMA и FH-CDMA;

знать:

перечень оборудования, входящего в категорию радиодроступа;

характеристики стандартов абонентского радиодоступа: стандартов беспроводных телефонов, технологий DECT, систем радиотелефонной связи с кодовым разделением каналов протокола IS-95, систем DS-CDMA point to multipoint диапазонов 1-11 ГГц, систем FH-CDMA point to multipoint диапазонов 3-11 ГГц;

уметь:

правильно выбрать стандарт, исходя из того в каких системах будет работать радиотелефон.

Содержание учебного материала

В категорию стандартов оборудования радиодоступа (РД) входят технические регламенты и нормативно правовые акты на:

1) оборудование радиотехнологии DECT,

2) оборудование систем фиксированной радиотелефонной связи множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA),

3) оборудование систем абонентского радиодоступа (типа точка – много точек) с кодовым разделением каналов (DS-CDMA) диапазонов 1-3 ГГц и 3-11 ГГц,

4) оборудование систем абонентского радиодоступа (типа точка – много точек) с технологией TDMA/FDMA диапазонов 24,25 – 29,5 ГГц,

5) оборудование систем абонентского радиодоступа (типа точка – много точек) с кодовым разделением каналов на основе скачков частоты (FH-CDMA) диапазонов 3-11 ГГц,

6) АТС с услугами подвижной связи,

7) аппаратура цифровых радиосистем абонентского распределения (абонентского радиодоступа),

8) оборудование радиосистем цифровой телефонной связи с многократным доступом.

Беспроводные телефоны БПСЭ.

Бесшнуровые (беспроводные) телефоны (БПТ) и беспроводные системы электросвязи (БПСЭС) –это сухопутные подвижные службы, обеспечивающие связь в радиусе несколько сотен метров.

Требования, предъявляемые к этим классам оборудования:

- эффективное использование частотного спектра (ресурса),

- высокая абонентская ёмкость при сохранении качества связи,

- информационная безопасность,

- характеристики, приближенные к характеристикам стационарных средств связи,

- небольшие габариты, масса и стоимость.

Системы на базе FH-CDMA и DS-CDMA

Сложными называют сигналы, произведение длительности которых на ширину спектра {база) существенно больше единицы:

B = T * ΔF, B>>1.

где В, Т иΔ F-база, длительность и ширина спектра сигнала соответственно.

Основная идея технологии сложных сигналов базируется на преобразовании узкополосных сигналов с шириной спектра Δf в широкополосные сигналы с шириной спектра AF при постоянстве энергии сигналов Е, как показано на рисунке 20.

Рис.20 Преобразование ширины спектра сигналов.

Пусть требуется передать сообщение, спектр которого имеет ширину Δf, а спектральная плотность энергии может быть оценена отношением Е/Δf. При использовании широкополосной передачи в эфир излучают сигнал с преднамеренно расширенной полосой ΔF, так что. спектральная плотность энергии исходного сигнала уменьшается в ΔF/ Δf / раз и составляет

E/ΔF.

База же сигнала, равная произведению ширины спектра на длительность, возрастает при этом в ∆F/∆f раз

Известно несколько способов организации систем со сложными сигналами, но в каждом случае должен быть выполнен ряд условий:

расширение базы сигнала посредством кода;

кодовая синхронизация передающей и приемной сторон;

уровень взаимных помех в системе не выше порогового;

применение оптимальных кодовых последовательностей с целью улучшения характеристик системы.

Существует два основных способа расширения базы сигналов:

• FH-CDMA – технология скачков по частоте (frequency hopping);

• DS-CDMA - прямое расширение спектра частот (direct sequence spreading). При скачкообразном изменении несущей частоты каждый символ сообщения передают с помощью набора дискретных частот. Характер изменения часто соответствует заранее определённой последовательности, т. е. коду. В зависимости от относительной скорости перестройки частоты различают системы с быстрыми скачками изменения несущей частоты (fast frequency hopping) и медленными (slow frequency hopping). В системах fast frequency hopping несущая частота меняется несколько раз за время передачи одного бита. Если же скорость изменения частоты гораздо меньше, чем скорость передачи символов, говорят о медленных скачках по частоте. Данный метод имеет несколько достоинств:

Рациональное использование частотного ресурса. При высокой плотности трафика можно установить несколько базовых станций, «скачущих» по разным частотам в одной и той же полосе частот.

Метод менее подвержен эффекту «близкого передатчика», чем DS-CDMA.

Недостаток – наличие сложного высокоскоростного синтезатора частот.

При использовании второго способа расширения базы- DS-CDMA, исходный узкополосный сигнал умножают на псевдослучайную последовательность (ПСП), состоящую из N элементов (чипов) длительностью А каждый и имеющую период повторения T=NxΔ . В этом случае база сигнала В численно равна количеству N элементов на периоде ПСП. Алгоритмы генерирования ПСП известны и табулированы. На практике часто используют бинарные ПСП, т. е. последовательности на основе двоичного алфавита, состоящие из элементов, которые условно можно обозначить "+1" и "-1". Такие последовательности обладают рядом важных свойств:

в ПСП количество элементов "+1" и "-1" приблизительно одинаково;

отрезок ПСП длины г, состоящий только из элементов "+1" или "-1, встречается в среднем 2¯r N раз в последовательности с периодом повторения N;

• автокорреляционные функции (АКФ) и взаимные корреляционные функции (ВКФ) таких последовательностей обеспечивают оптимальную корреляционную обработку при приеме.

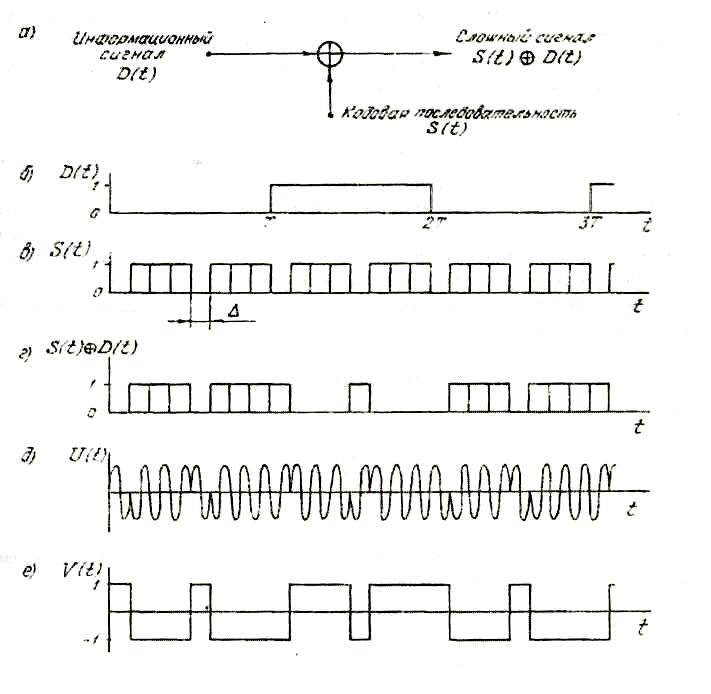

Рис. 21 Метод прямого расширения частот

а - кодовый модулятор;

б - информационный сигнал;

в - кодовая последовательность;

г - информационный сигнал, манипулированный кодом;

д - фазоманипулированный сложный сигнал;

е - комплексная огибающая фазоманипулированного сигнала.

В стандарте CDMA для кодового разделения каналов используются ортогональные коды Уолша.

Системы LMDS/MVDS

В середине 90-х годов появились системы MMDS (Multichannel (или Microwave) Multipoint Distribution Service) — многоканальные (микроволновые) многоточечные распределительные системы. Они позволяли работать в диапазоне 2,5—2,7 ГГц в зоне радиусом до 50—60 км — фактически зоне прямой видимости. При этом мощность передатчика базовой станции, как правило, не превышала 100 Вт (до 1 кВт). В оборудовании MMDS используется квадратурная амплитудная модуляция - от четырехпозиционной QPSK (2 бита на модуляционный символ) до 256-позиционной QAM (256-QAM, 8 бит на символ). Поэтому скорости передачи данных в MMDS могут достигать очень больших значений при соответствующей ширине канала. Так, в стандартном 8-МГц телевизионном канале возможна скорость до 64Мбит/с. Сети MMDS не стали массовыми по причине высокой стоимости оборудования.

Следующим шагом в области систем широкополосного доступа стало появление концепции Local Multipoint Distribution Service (LMDS) - локальной многоточечной распределительной системы, работающей в диапазоне 27,5—29,5 ГГц. Вскоре появилась аналогичная система MVDS (Multipoint Video Distribution Systems), ориентированная на диапазон 40,5—42,5 ГГц (диапазон, выделенный в Европе для аналогового ТВ-вещания).

Системы LMDS/MVDS называют сотовым телевидением, поскольку радиус действия каждого ретранслятора невелик — порядка 3—8 км. В системах используют относительно маломощные передатчики — не более десятков ватт в групповых передатчиках (до 100—300 мВт на канал).

В миллиметровом диапазоне затухание радиоволн весьма велико. Но, с другой стороны, волны этого диапазона отражаются от препятствий с весьма малыми потерями, что можно эффективно использовать в условиях городской застройки, работая на переотраженных сигналах.

Системы LMDS/MVDS используют те же методы модуляции (QPSK, QAM) и частотные планы (19,5—39 МГц), что и системы спутникового ТВ-вещания. Диапазон их работы определяется наличием свободного частотного ресурса и может быть, например, 10, 24, 31, 38 ГГц. При общей ширине полосы 2 ГГц эти системы позволяют передавать от 96 до 128 аналоговых ТВ-каналов. Сотовая структура сетей LMDS/MVDS открывает широкие возможности для частотного планирования, включая такие механизмы, как различная поляризация сигналов, применение направленных (секторных) антенн, использование одних и тех же каналов в разных сотах и т.д.

С 2000 годы системы LMDS стали двунаправленными, что открыло перед ними широчайшие возможности для миграции из обильной конкурентами области ТВ-вещания (прежде всего - со стороны кабельного и спутникового ТВ) в зону интерактивных приложений, важнейшее из которых — Интернет (а также Video on Demand — интерактивное ТВ).