- •Анатомо-физиологическое введение

- •Классификация рефлексов

- •Глубокие и поверхностные рефлексы

- •Изменения рефлексов

- •Глава вторая. Движения, параличи и парезы

- •Периферический паралич

- •Центральный паралич

- •Симптомокомплексы расстройств при поражениях различных отделов двигательных путей

- •Глава третья. Чувствительность и ее расстройства

- •Виды чувствительности и методы исследования

- •Проводники чувствительности

- •Расстройства чувствительности

- •Синдромы расстройств поверхностной и глубокой чувствительности

- •Глава четвертая. Поражений спинного мозга

- •Топография спинного мозга

- •Поражения серого вещества

- •Поражения белого вещества

- •Симптомокомплексы поражения на разных уровнях

- •Глава пятая. Поражения спинальных корешков, сплетений и нервов общие симптомы

- •Поражения разных отделов шейное сплетение

- •Плечевое сплетение

- •Поражения корешков и первичных стволов

- •Поражения нервов плечевого сплетения подкрыльцовый нерв

- •Кожно-мышечный нерв

- •Лучевой нерв

- •Локтевой нерв

- •Срединный нерв

- •Кожный внутренний нерв плеча

- •Кожный внутренний нерв предплечья

- •Поражения грудных нервов

- •Поясничное сплетение

- •Поражения нервов поясничного сплетения бедренный нерв

- •Запирательный нерв

- •Наружный кожный нерв бедра

- •Бедренно-половой нерв

- •Крестцовое сплетение

- •Поражения нервов крестцового сплетения

- •Седалищный нерв

- •Малоберцовый нерв

- •Большеберцовый нерв

- •Каудальная группа нервов

- •Глазодвигательные нервы

- •Иннервация взора, система заднего продольного пучка

- •Зрительные и обонятельные нервы

- •Глава седьмая. Поражения мозгового ствола.

- •Серое вещество мозгового ствола

- •Проводники мозгового ствола

- •Нисходящие пути

- •Восходящие пути

- •Поперечные срезы мозгового ствола граница продолговатого и спинного мозга (уровень перекреста пирамид, рис. 73 и 74, срез I)(Рис, 74 см. На вклейке).

- •Нижний отдел продолговатого мозга (рис. 75 и 73, срез II)(Рис. 75 см. На вклейке).

- •Верхний отдел продолговатого мозга (рис. 76 и 73, срез III)(Рис. 76 см. На вклейке).

- •Граница продолговатого мозга и моста (разрез проведён несколько наклонно кпереди в направлении к ядру VI нерва, рис. 77 и 73, срез IV) (Рис, 77 см. На вклейке).

- •Средняя треть моста (рис. 78 и 73, срез)(Рис. 78 см. На вклейке).

- •Передняя треть моста (рис. 79 и 73, срез VI)(Рис. 79 см. На вклейке).

- •Ножки мозга и передние бугры четверохолмия (рис. 80 и 73, срез VII)(Рис. 80 см. На вклейке).

- •Симптомы очаговых поражения мозгового ствола

- •Глава восьмая. Поражения мозжечка и расстройства координации движений.

- •Пути к мозжечку от спинного и продолговатого мозга. Спино-церебеллярные пути

- •Вестибуло-церебеллярные пути

- •Пути от ядер задних столбов

- •Оливо-церебеллярный путь

- •Пути от коры головного мозга

- •Пути от мозжечка

- •Симптомокомплекс поражения мозжечка

- •Глава девятая. Поражения подкорковых отделов и экстрапирамидные расстройства.

- •Зрительные бугры

- •Симптомы поражения зрительного бугра

- •Подкорковые узлы

- •Экстрапирамидные расстройства

- •Паркинсонизм

- •Экстрапирамидные гиперкинезы

- •Внутренняя капсула и ее поражения

- •Белое вещество полушарий

- •Глава десятая. Поражения больших полушарии и расстройства высших корковых функции.

- •Локализация функций в коре

- •Проекционные области коры

- •Расстройства гнозии и праксии

- •Расстройства речи

- •Симптомокомплексы поражения отдельных долей головного мозга

- •Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Кора больших полушарии и внутренние органы

- •Подсобные методы диагностики при поражениях головного мозга

- •Глава одиннадцатая. Поражения вегетативного отдела нервной системы.

- •Строение, функции и симптомы поражения различных отделов вегетативной иннервации.

- •Методика исследования

- •Глава двенадцатая. Поражения оболочек мозга и изменения спинномозговой жидкости.

- •Оболочки мозга

- •Исследование цереброспинальной жидкости.

- •Симптомокомплекс раздражения мозговых оболочек.

- •Симптомокомплекс повышения внутричерепного давления

- •Симптомокомплекс понижения внутричерепного давления

- •Приложение. Методика краткого исследования нервной системы при поликлиническом приеме и массовых осмотрах

Глава третья. Чувствительность и ее расстройства

В физиологии вся совокупность афферентных систем объединяется понятием рецепции. Принимая полностью это определение, мы в клинике выделяем в пределах его еще понятие о чувствительности. В самом деле, не всякое раздражение, проводимое в пределы центральной нервной системы, ощущается, хотя и ведет к тем или иным реакциям - изменениям тонуса, двигательным, секреторным, сосудистым рефлексам, биохимическим сдвигам, психическим реакциям и т. д. Следовательно, понятие о рецепции - более широкое, чем понятие о чувствительности. Не все то, что реципируется, ощущается; в качестве примера можно привести хотя бы рецепторы мозжечка. Афферентные к мозжечку пути до коры головного мозга не доходят; раздражения от органов движения, проводимые по этим путям, не ощущаются, хотя и вызывают ответные, регулирующие и координирующие рефлексы на мускулатуру за счет автоматизма мозжечковой системы.

Значение рецепции, ощущений в особенности, исключительно велико: посредством ощущений (чувствительности) устанавливается связь организма со средой, ориентировка в ней. Согласно ленинской теории отражения, "... Ощущение, восприятие, представление и вообще сознание человека принимается за образ объективной реальности"; "...ощущение есть действительно непосредственная связь сознания с внешним миром, есть превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания" (В. И. Ленин)1.

Нельзя считать, что ощущения, "чувствования", о которых мы судим по оценке и высказываниям исследуемого, относятся только к субъективному миру. Они, вместе с тем, отражают объективные отношения организма с внешней средой.

Чувствительность должна быть рассмотрена с точки зрения учения И. П. Павлова об анализаторах. Анализатор, как уже было сказано, представляет собой сложный нервный механизм, начинающийся вос принимающим прибором и кончающийся в мозге; этот прибор имеет

1Ленин В. И. Поля. собр. соч., изд. 5. т. 18, с. 282-283. 46

задачей разлагать (анализировать) сложность внешнего мира на. отдельные элементы. Анализатор состоит из рецепторов, нервов, проводников и воспринимающих мозговых клеток; соединение всех этих частей в один механизм, в единую функциональную систему и носит общее название анализатора. Корковый отдел последнего, где осуществляется высшая функция анализа и синтеза, и является тем, что в клинике до сего времени носит наименование корковых чувствительных и гностических центров.

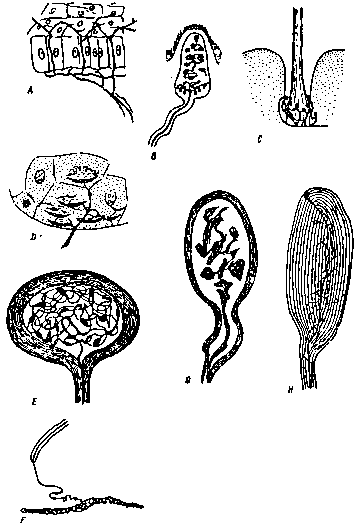

Рис. 19. Рецепторы (по Готтшику).

свободные нервные окончания (боль):

тельца Мейсснера (прикосновение),

рецепторы волосяного фолликула (прикосновение, давление);

диски Меркеля (прикосновение);

колбы Краузе (холод);

окончания Руффини (тепло);

тельца Гольджи - Маццони (давление);

тельца Фатера - Пачини (глубокое давление).

Периферические аппараты (нервные окончания) представляют собой специальные (для каждого вида чувствительности) трансформаторы, из которых каждый превращает в нервный процесс определенный вид энергии. Каждое отдельное афферентное волокно, идущее от определенного элемента периферического рецепторного аппарата, т. е. нервного окончания, проводит в кору импульсы, возникающие при воздействии лишь определенного вида энергии; соответственно этому афферентному волокну в коре должна быть особая клетка, связанная с отдельным специфическим нервным рецептором.

Нервные окончания, расположенные в тканях, весьма различны по их гистологической структуре (рис. 19). Предполагается, что холодовой чувствительности соответствует один вид окончаний, чувству давления, суставно-мышечному чувству - другие и т. д. Разнообразны по строению и нервные окончания системы интероцепторов.