- •Анатомо-физиологическое введение

- •Классификация рефлексов

- •Глубокие и поверхностные рефлексы

- •Изменения рефлексов

- •Глава вторая. Движения, параличи и парезы

- •Периферический паралич

- •Центральный паралич

- •Симптомокомплексы расстройств при поражениях различных отделов двигательных путей

- •Глава третья. Чувствительность и ее расстройства

- •Виды чувствительности и методы исследования

- •Проводники чувствительности

- •Расстройства чувствительности

- •Синдромы расстройств поверхностной и глубокой чувствительности

- •Глава четвертая. Поражений спинного мозга

- •Топография спинного мозга

- •Поражения серого вещества

- •Поражения белого вещества

- •Симптомокомплексы поражения на разных уровнях

- •Глава пятая. Поражения спинальных корешков, сплетений и нервов общие симптомы

- •Поражения разных отделов шейное сплетение

- •Плечевое сплетение

- •Поражения корешков и первичных стволов

- •Поражения нервов плечевого сплетения подкрыльцовый нерв

- •Кожно-мышечный нерв

- •Лучевой нерв

- •Локтевой нерв

- •Срединный нерв

- •Кожный внутренний нерв плеча

- •Кожный внутренний нерв предплечья

- •Поражения грудных нервов

- •Поясничное сплетение

- •Поражения нервов поясничного сплетения бедренный нерв

- •Запирательный нерв

- •Наружный кожный нерв бедра

- •Бедренно-половой нерв

- •Крестцовое сплетение

- •Поражения нервов крестцового сплетения

- •Седалищный нерв

- •Малоберцовый нерв

- •Большеберцовый нерв

- •Каудальная группа нервов

- •Глазодвигательные нервы

- •Иннервация взора, система заднего продольного пучка

- •Зрительные и обонятельные нервы

- •Глава седьмая. Поражения мозгового ствола.

- •Серое вещество мозгового ствола

- •Проводники мозгового ствола

- •Нисходящие пути

- •Восходящие пути

- •Поперечные срезы мозгового ствола граница продолговатого и спинного мозга (уровень перекреста пирамид, рис. 73 и 74, срез I)(Рис, 74 см. На вклейке).

- •Нижний отдел продолговатого мозга (рис. 75 и 73, срез II)(Рис. 75 см. На вклейке).

- •Верхний отдел продолговатого мозга (рис. 76 и 73, срез III)(Рис. 76 см. На вклейке).

- •Граница продолговатого мозга и моста (разрез проведён несколько наклонно кпереди в направлении к ядру VI нерва, рис. 77 и 73, срез IV) (Рис, 77 см. На вклейке).

- •Средняя треть моста (рис. 78 и 73, срез)(Рис. 78 см. На вклейке).

- •Передняя треть моста (рис. 79 и 73, срез VI)(Рис. 79 см. На вклейке).

- •Ножки мозга и передние бугры четверохолмия (рис. 80 и 73, срез VII)(Рис. 80 см. На вклейке).

- •Симптомы очаговых поражения мозгового ствола

- •Глава восьмая. Поражения мозжечка и расстройства координации движений.

- •Пути к мозжечку от спинного и продолговатого мозга. Спино-церебеллярные пути

- •Вестибуло-церебеллярные пути

- •Пути от ядер задних столбов

- •Оливо-церебеллярный путь

- •Пути от коры головного мозга

- •Пути от мозжечка

- •Симптомокомплекс поражения мозжечка

- •Глава девятая. Поражения подкорковых отделов и экстрапирамидные расстройства.

- •Зрительные бугры

- •Симптомы поражения зрительного бугра

- •Подкорковые узлы

- •Экстрапирамидные расстройства

- •Паркинсонизм

- •Экстрапирамидные гиперкинезы

- •Внутренняя капсула и ее поражения

- •Белое вещество полушарий

- •Глава десятая. Поражения больших полушарии и расстройства высших корковых функции.

- •Локализация функций в коре

- •Проекционные области коры

- •Расстройства гнозии и праксии

- •Расстройства речи

- •Симптомокомплексы поражения отдельных долей головного мозга

- •Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Кора больших полушарии и внутренние органы

- •Подсобные методы диагностики при поражениях головного мозга

- •Глава одиннадцатая. Поражения вегетативного отдела нервной системы.

- •Строение, функции и симптомы поражения различных отделов вегетативной иннервации.

- •Методика исследования

- •Глава двенадцатая. Поражения оболочек мозга и изменения спинномозговой жидкости.

- •Оболочки мозга

- •Исследование цереброспинальной жидкости.

- •Симптомокомплекс раздражения мозговых оболочек.

- •Симптомокомплекс повышения внутричерепного давления

- •Симптомокомплекс понижения внутричерепного давления

- •Приложение. Методика краткого исследования нервной системы при поликлиническом приеме и массовых осмотрах

Глава десятая. Поражения больших полушарии и расстройства высших корковых функции.

В большом мозге человека мы различаем рассмотренные уже подкорковые ганглии основания, белое вещество полушарий и наконец, кору большого мозга, представляющую собой наиболее поздний по развитию и наиболее совершенный отдел центральной нервной системы. Анатомически кора представляет собой пластину серого вещества, покрывающую наружную поверхность полушарий.

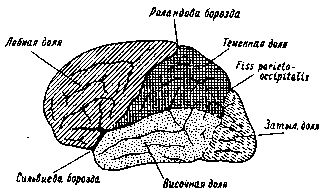

Различают наружную (выпуклую) поверхность полушарий, внутреннюю их поверхность и основание. На наружной поверхности мощная роландова борозда (рис. 88) разделяет лобную и теменную доли. Ниже ее расположенная сильвиева борозда отделяет височную долю от теменной и лобной. Затылочная доля отделяется от теменной и височной линией продолжающейся книзу oт sulcus parietooccipitalis. Таким образом, на выпуклой поверхности каждого полушария намечаются четыре доли коры головного мозга; лобная, теменная, височная и затылочная (по другому делению - еще лимбическая и островок). Две массивные извилины, расположенные "по берегам, роландовой борозды, одна - кпереди от последней (передняя центральная извилина) и другая - кзади от нее (задняя центральная извилина), часто выделяются в особую долю, именуемую областью центральных извилин.

Рис. 88. Наружная поверхность полушария головного мозга.

На наружной, выпуклой поверхности различают: в собственно лобной доле (в области кпереди от передней центральной извилины) три извилины, расположенные примерно горизонтально: первую, или верхнюю, вторую, или среднюю, и третью, или нижнюю, лобные извилины (см. рис. 88).

Теменная доля идущей в середине ее горизонтальной бороздой (sulcus interparietalis) делится на верхнюю и нижнюю теменные дольки. В нижней теменной дольке различают расположенную более кпереди gyrus supramarginalis и кзади от нее граничащую с затылочной долей gyrus angularis.

В височной доле заметны три горизонтально расположенные извилины: первая, или верхняя, вторая, или средняя, и третья, или нижняя, височные извилины.

На внутренней поверхности полушарий после разреза мозга по сагиттальной линии (рис. 89) хорошо выражена sulcus parielooccipi-talis, отделяющая затылочную долю от теменной. В затылочной доле намечена глубокая fissura calcarina (sulcus calcarinus - PNA), выше которой расположен cuneus и ниже - gyrus lingual is seu occipitotemporalis medialis (PNA). В переднем отделе височной доли

Рис. 89. Внутренняя поверхность полушария головного мозга.

находится gyrus hyppocampi (parahippocampalis - PNA). В середине среза видны пересеченные волокна основной комиссуральной спайки полушарий -corporis callosi (мозолистого тела).

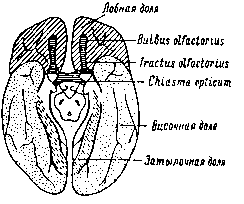

На нижней поверхности полушарий большого мозга (на основании) в переднем отделе находятся лобные доли, кзади от них - отделенные сильвиевой бороздой височные и еще более кзади - затылочные доли (рис. 90). На основании лобных долей видны bulbus и traclus olfactorii, кзади от них - перекрест зрительных нервов (chiasma opticum). Достаточно массивным образованием является мозговой ствол; ножки мозга, варолиев мост, продолговатый мозг и лежащий над последними и под затылочными долями мозжечок.

Рис. 90. Основание головного мозга.

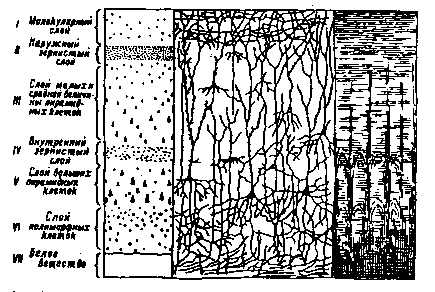

Кора представляет собой серое вещество. Микроскопическое строение ее довольно сложное; кора состоит из ряда слоев клеток и их волокон. Основной тип строения мозговой коры - шестислойный (рис. 91).

I. Молекулярный слой, самый поверхностный, лежит непосредственно под мягкой мозговой оболочкой, беден клетками, волокна его имеют параллельное поверхности коры направление, отчего on носит еще наименование тангенциального.

II. Наружный зернистый слой расположен глубже первого, включает большое количество мелких зернистых нервных клеток.

III. Слой малых и средних пирамидных клеток.

IV. Внутренний зернистый слой.

V. Слой больших пирамидных клеток.

VI. Слой полиморфных клеток состоит из клеток самой разнообразной формы (треугольных, веретенообразных и др.).

Как видно на рис. 91, волокна перечисленных клеток имеют либо параллельное поверхности коры направление (ассоциационные пути,

Рис. 91. Цитоархитектоническая и миелоархитектоничоская схема коры головного мозга.

связывающие между собой различные территории коры), либо являются радиальными, перпендикулярными к поверхности. Последнего типа волокна типичны для проекционных путей (связывающих кору головного мозга с лежащими ниже ее образованиями).

Шестислойный тип строения коры является далеко не однородным. Существуют участки коры, в которых один из слоев представляется особенно мощным, а другой весьма слабо выраженным. В других областях коры намечается подразделение некоторых слоев на подслои.

Основоположником детального изучения строения клеточного состава коры был русский ученый В. А. Бец. За много лет до Брод-мана, Фохта, Экономо и др. с помощью нового, разработанного им самим метода серийных срезов мозга и окраски кармином В. А. Бецем была тщательно разработана цитоархитектоника коры головного мозга и сделан большой шаг в учении о локализации функций

Рис. 92. Цитоархитектоническая карта коры головного мозга человека. Наружная поверхность (Московский институт мозга).

Рис. 93. Цитоархитектоническая карта коры мозга человека. Внутренняя поверхность (Московский институт мозга).

в пей. Самый термин "архитектоника" коры принадлежит также В. А. Бецу 1.

Весьма многочисленные последующие работы, особенно отечественных ученых (И. Н. Филимонов, С. Л. Саркисов, Е. Т. Кононова и др.), расширили паши представления о тонкой гистологической структуре коры головного мозга. На рис. 92 и 93 изображены цито-архитектонические поля коры человека (Институт мозга, Москва).

Результаты цитоархитектоничсских исследований сыграли известную роль в решении спорных вопросов о локализации функций в коре больших полушарий. Установлено, что области, связанные с определенной функцией, имеют свое, свойственное им строение;

что участки коры, близкие по своему функциональному значению, имеют известное сходство в строении как у животных, так и у человека. Те же участки, поражения которых вызывают расстройство сложных, чисто человеческих функций (например, речевых), имеются только в коре человека, а у млекопитающих, в том числе даже у антропоморфных обезьян, отсутствуют.