- •Анатомо-физиологическое введение

- •Классификация рефлексов

- •Глубокие и поверхностные рефлексы

- •Изменения рефлексов

- •Глава вторая. Движения, параличи и парезы

- •Периферический паралич

- •Центральный паралич

- •Симптомокомплексы расстройств при поражениях различных отделов двигательных путей

- •Глава третья. Чувствительность и ее расстройства

- •Виды чувствительности и методы исследования

- •Проводники чувствительности

- •Расстройства чувствительности

- •Синдромы расстройств поверхностной и глубокой чувствительности

- •Глава четвертая. Поражений спинного мозга

- •Топография спинного мозга

- •Поражения серого вещества

- •Поражения белого вещества

- •Симптомокомплексы поражения на разных уровнях

- •Глава пятая. Поражения спинальных корешков, сплетений и нервов общие симптомы

- •Поражения разных отделов шейное сплетение

- •Плечевое сплетение

- •Поражения корешков и первичных стволов

- •Поражения нервов плечевого сплетения подкрыльцовый нерв

- •Кожно-мышечный нерв

- •Лучевой нерв

- •Локтевой нерв

- •Срединный нерв

- •Кожный внутренний нерв плеча

- •Кожный внутренний нерв предплечья

- •Поражения грудных нервов

- •Поясничное сплетение

- •Поражения нервов поясничного сплетения бедренный нерв

- •Запирательный нерв

- •Наружный кожный нерв бедра

- •Бедренно-половой нерв

- •Крестцовое сплетение

- •Поражения нервов крестцового сплетения

- •Седалищный нерв

- •Малоберцовый нерв

- •Большеберцовый нерв

- •Каудальная группа нервов

- •Глазодвигательные нервы

- •Иннервация взора, система заднего продольного пучка

- •Зрительные и обонятельные нервы

- •Глава седьмая. Поражения мозгового ствола.

- •Серое вещество мозгового ствола

- •Проводники мозгового ствола

- •Нисходящие пути

- •Восходящие пути

- •Поперечные срезы мозгового ствола граница продолговатого и спинного мозга (уровень перекреста пирамид, рис. 73 и 74, срез I)(Рис, 74 см. На вклейке).

- •Нижний отдел продолговатого мозга (рис. 75 и 73, срез II)(Рис. 75 см. На вклейке).

- •Верхний отдел продолговатого мозга (рис. 76 и 73, срез III)(Рис. 76 см. На вклейке).

- •Граница продолговатого мозга и моста (разрез проведён несколько наклонно кпереди в направлении к ядру VI нерва, рис. 77 и 73, срез IV) (Рис, 77 см. На вклейке).

- •Средняя треть моста (рис. 78 и 73, срез)(Рис. 78 см. На вклейке).

- •Передняя треть моста (рис. 79 и 73, срез VI)(Рис. 79 см. На вклейке).

- •Ножки мозга и передние бугры четверохолмия (рис. 80 и 73, срез VII)(Рис. 80 см. На вклейке).

- •Симптомы очаговых поражения мозгового ствола

- •Глава восьмая. Поражения мозжечка и расстройства координации движений.

- •Пути к мозжечку от спинного и продолговатого мозга. Спино-церебеллярные пути

- •Вестибуло-церебеллярные пути

- •Пути от ядер задних столбов

- •Оливо-церебеллярный путь

- •Пути от коры головного мозга

- •Пути от мозжечка

- •Симптомокомплекс поражения мозжечка

- •Глава девятая. Поражения подкорковых отделов и экстрапирамидные расстройства.

- •Зрительные бугры

- •Симптомы поражения зрительного бугра

- •Подкорковые узлы

- •Экстрапирамидные расстройства

- •Паркинсонизм

- •Экстрапирамидные гиперкинезы

- •Внутренняя капсула и ее поражения

- •Белое вещество полушарий

- •Глава десятая. Поражения больших полушарии и расстройства высших корковых функции.

- •Локализация функций в коре

- •Проекционные области коры

- •Расстройства гнозии и праксии

- •Расстройства речи

- •Симптомокомплексы поражения отдельных долей головного мозга

- •Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Кора больших полушарии и внутренние органы

- •Подсобные методы диагностики при поражениях головного мозга

- •Глава одиннадцатая. Поражения вегетативного отдела нервной системы.

- •Строение, функции и симптомы поражения различных отделов вегетативной иннервации.

- •Методика исследования

- •Глава двенадцатая. Поражения оболочек мозга и изменения спинномозговой жидкости.

- •Оболочки мозга

- •Исследование цереброспинальной жидкости.

- •Симптомокомплекс раздражения мозговых оболочек.

- •Симптомокомплекс повышения внутричерепного давления

- •Симптомокомплекс понижения внутричерепного давления

- •Приложение. Методика краткого исследования нервной системы при поликлиническом приеме и массовых осмотрах

Глава девятая. Поражения подкорковых отделов и экстрапирамидные расстройства.

1 Своеобразная форма "маятникообразного" коленного рефлекса описана и при пирамидном поражении - спастическом параличе (С. Н. Давиденков).

Зрительные бугры

Продолжением мозгового ствола кпереди являются зрительные бугры, расположенные по сторонам III желудочка (см. рис. 22 и 85, III).

Зрительный бугор (thalamus opticus - см. рис. 85, III) представляет собой мощное скопление серого вещества, в котором можно различить ряд ядерных образований.

Существует деление зрительного бугра на собственно thalamus, hypolhala-mus, metathalamus и epithalamus.

Thalamus - основная масса зрительного бугра - состоит из переднего, наружного, внутреннего, вентрального и заднего ядер.

Hypothalamus имеет целый ряд ядер, расположенных в стенках III желудочка и его воронке (infundibulum). Последняя весьма тесно связана с гипофизом как в анатомическом, так и функциональном отношении. Сюда же относятся сосковидные тела (corpora mamillaria).

Metathalamus включает в себя наружные и внутренние коленчатые тела (corpora geni-culata latorale et mediale).

Epithalamus включает в себя эпифиз, или шишковидную железу (glandula pinealis seu corpus pineale - PNA), и заднюю комиссуру (comissura posterior).

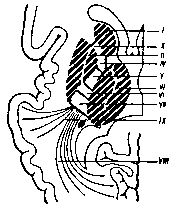

Рис. 85. Подкорковые ганглии и внутренняя капсула. I - nucleus caudatus; ll - nucleus lentiformis; III - thalamus opticus; IV - tractus corticonuclearis; V - tractus corticospinalis; VI - tractus occipitotemporopontinus; VII - tractus thalamocorticalis; VIll - radiatio optica; IX - слуховые пути к коре; X - tractue frontopontinue.

Зрительный бугор является важным этапом на пути проведения чувствительности. К нему подходят следующие чувствительные проводники (с противоположной стороны).

1. Медиальная петля с ее бульбо-таламическими волокнами (осязание, суставно-мышечное чувство, чувство вибрации и др.) и спино-таламическим путем (болевое и температурное чувство).

2. Lemniscus irigeminalis - от чувствительного ядра тройничного нерва (чувствительность лица) и волокна от ядер языкоглоточ-ного и блуждающего нервов (чувствительность глотки, гортани и др., а также внутренних органов).

3. Зрительные тракты, заканчивающиеся в pulvinar зрительного бугра и в corpus geniculatum laterale (зрительные пути).

4. Латеральная петля, заканчивающаяся в corpus geniculatum mediale (слуховые пути).

В зрительном бугре заканчиваются также обонятельные пути и волокна от мозжечка (от красных ядер).

Таким образом, к зрительному бугру притекают импульсы эксте-рецептивной чувствительности, воспринимающей раздражения извне (боль, температуру, прикосновения, свет и др.), проприоцептивной (суставно-мышечное чувство, чувство положения и движения) и интерецептивной (от внутренних органов).

Такое средоточие всех видов чувствительности в зрительном бугре станет понятным, если принять во внимание, что на определенных этапах эволюции нервной системы зрительный бугор был главным и конечным чувствительным центром, определяющим общие двигательные реакции организма рефлекторного порядка путем передачи раздражения на центробежные двигательные аппараты.

С появлением и развитием коры головного мозга усложняется и совершенствуется чувствительная функция; появляется способность тонкого анализа, дифференцировки и локализации раздражении.

Однако ход чувствительных путей остается прежним; возникает лишь продолжение их от зрительного бугра к коре. Зрительный бугор становится в основном лишь передаточной станцией на пути импульсов от периферии к коре. Действительно, существуют многочисленные таламо-кортикальные пути (tractus thalamocorticales), те (в основном, третьи) невроны чувствительности, которые были уже рассмотрены в главе о чувствительности и о которых следует только кратко упомянуть:

1) третьи невроны кожной и глубокой чувствительности (болевого, температурного, осязательного, суставно-мышечного чувства и др.), начинающиеся из вентро-латерального отдела зрительного бугра, проходящие через внутреннюю капсулу, в область задней центральной извилины и теменную долю (см. рис. 85, VII);

2) зрительные пути от первичных зрительных центров (corpus geniculatum lalerale - radiatio optica) или пучок Грасьоле в область suici calcarini затылочной доли (см. рис. 85, VIII);

3) слуховые пути от первичных слуховых центров (corpus geni-culatum mediale) в верхнюю височную извилину и извилины Гешля (см. рис. 85, IX).

Помимо названных уже связей, зрительный бугор имеет пути, связывающие его со стрио-паллидарной системой. Аналогично тому, как thalamus opticus является на определенных этапах развития нервной системы высшим чувствительным центром, стрио-паллидарная система была конечным двигательным аппаратом, осуществляющим достаточно сложную рефлекторную деятельность. Поэтому связи зрительного бугра с названной системой весьма интимны, и весь аппарат в целом может быть назван таламо-стриопаллидарной системой с воспринимающим звеном в виде thalamus opticus и двигательным в виде стрио-паллидарного аппарата.

О связях зрительного бугра с корой головного мозга в направлении thalamus - кора уже было сказано. Кроме того, существует мощная система проводников обратного направления, от коры головного мозга к зрительным буграм. Эти пути исходят из различных отделов коры (tractus corticothalamici sеu fasciculi corticothalamici - PNA), наиболее массивным из них является тот, который начинается из лобной доли. Наконец, следует упомянуть о связях зрительного бугра с под-бугровой областью (hypothalamus), где сосредоточены подкорковые центры вегетативно-висцеральной иннервации.

Связи ядерных образований таламической области весьма многочисленны, сложны и в деталях изучены еще недостаточно. В последнее время, главным образом на основании электрофизиологических исследований, предлагается делить таламо-кортикальные системы на специфические (связанные с определенными проекционными зонами коры) и неспецифические, или диффузные. Последние начинаются от медиальной группы ядер зрительного бугра (срединный центр, интраламинарные, ретикулярные и другие ядра).

Некоторые исследователи (Пенфилд, Джаспер) приписывают этим "неспецифическим ядрам" зрительного бугра, как и ретикулярной формации ствола, функцию "субстрата сознания" и "высшего уровня интеграция" нервной деятельности. В концепции "центроэнцефалической системы" кора рассматривается лишь как промежуточный этап на пути сенсорных импульсов, текущих от периферии к "высшему уровню интеграции" в межуточном и среднем мозге. Сторонники этой гипотезы вступают, таким образом, в противоречие с историей развития нервной системы, с многочисленными и очевидными фактами, устанавливающими, что тончайший анализ и сложнейший синтез ("интеграция") нервной деятельности осуществляется корой головного мозга, которая функционирует, разумеется, не изолированно, а в неразрывной связи с нижележащими подкорковыми, стволовыми и сегментарпыми образованиями.

На основании приведенных анатомических данных, а также существующих клинических наблюдений функциональное значение зрительного бугра можно определить в основном следующими положениями. Зрительный бугор является:

1) передаточной станцией для проведения в кору всех видов "общей" чувствительности, зрительных, слуховых и других раздражении;

2) афферентным звеном сложной подкорковой таламо-стрио-пал-лидарной системы, осуществляющей достаточно сложные автоматизированные рефлекторные акты;

3) через посредство зрительного бугра, являющегося подкорковым центром также и для висцерорецепции, осуществляется благодаря связям с гипоталамической областью и корой больших полушарий автоматическая регуляция внутренних процессов организма и деятельности внутренних органов.

Получаемые зрительным бугром чувствительные импульсы могут приобретать здесь ту или иную эмоциональную окраску. По М. И. Аствацату-рову, зрительный бугор является органом примитивных аффектов и эмоций, тесно связанных с чувством боли; одновременно возникают реакции со стороны висцеральных приборов (покраснение, побледнение, изменения пульса и дыхания и т. д.) и аффективные, выразительные двигательные реакции смеха и плача 1.

1 Зрительный бугор является центром лишь примитивных эмоций и аффектов. Основная роль принадлежит коре головного мозга, являющейся субстратом высшей нервной деятельности человека. Возникающие при эмоциях вегетативные реакции и аффективные выразительные движения осуществляются благодаря связям коры головного мозга со зрительным бугром.