- •Первичная глаукома. Вторичная глаукома.

- •Список условных сокращений

- •Предисловие

- •Методические указания

- •1. Понятие глаукомы

- •2. Анатомия дренажной системы глаза и гидродинамика глаза

- •2.1.Водянистая влага

- •2.2. Камеры глаза

- •2.2.1. Передняя камера

- •2.2.2. Задняя камера

- •2.2.4. Увеосклеральный путь оттока водянистой влаги

- •3.1. Клинические формы

- •1. Врожденные глаукомы

- •2. Первичные открытоугольные глаукомы

- •3. Первичные закрытоугольные глаукомы

- •4. Вторичные глаукомы

- •3.2. Стадии глаукомы

- •3.3. Уровень внутриглазного давления

- •3.4. Динамика глаукомного процесса

- •Диагностика глаукомы

- •4.4. Гониоскопия

- •5. Глаукома у детей

- •6. Первичная открытоугольная глаукоиа

- •6.2. Этиология

- •6.3. Этиопатогенетические звенья

- •6.4. Патогенез глаукоматозных повреждений

- •6.5. Клиника

- •6.6. Гидродинамика глаза

- •6.7. Течение поуг

- •6.8. Псевдоэксфолиативная глаукома

- •6.9. Пигментная глаукома

- •6.10. Глаукома нормального давления

- •7. Первичная закрытоугольная глаукома (пзуг)

- •Лечение глаукомы

- •8.1. Медикаментозное лечение глаукомы

- •I. Препараты, улучшающие отток внутриглазной жидкости

- •2. Группа α1-адреноблокаторы (селективные)

- •3. Группа α- и в-адреноблокаторы

- •8.3. Нейропротекция при глаукоме

- •1. Блокаторы кальциевых каналов

- •2. Ферментные антиоксиданты

- •3. Неферментные антиоксиданты

- •4. Нейропептиды

- •8.4.Критерии эффективности лечения

- •Лечение детей с врожденной глаукомой.

- •9. Лазерное лечение глаукомы

- •10. Хирургическое лечение глаукомы

- •10.1. Показания к хирургическому лечению

- •10.2. История вопроса

- •10.3.2. Непроникающая глубокая склерэктомия

- •10.4. Хирургическое лечение пзоуг

- •10.5. Операции при врожденной глаукоме

- •Ситуационные задачи по теме патология офтальмотонуса

- •Заключение

- •Рекомендуемая литература

2. Первичные открытоугольные глаукомы

- Простая первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ)

- Эксфолиативная открытоугольная глаукома (ЭОУГ)

- Пигментная глаукома (ПГ)

- Глаукома нормального давления (ГНД).

3. Первичные закрытоугольные глаукомы

- Закрытоугольная глаукома со зрачковым блоком

- Закрытоугольная глаукома с плоской радужкой

- Ползучая” закрытоугольная глаукома

- Закрытоугольная глаукома с витреохрусталиковым блоком

4. Вторичные глаукомы

Воспалительные и послевоспалительные глаукомы:

• вызванные склеритами и кератитами

• постувеальные

Факогенные глаукомы:

• факотопическая

• факоморфическая

• факолитическая

Сосудистые глаукомы:

• неоваскулярная

• флебогипертензивная

Дистрофические глаукомы:

• при отслойке сетчатки

• при иридокорнеальном эндотелиальном синдроме

• гемолитическая

Травматические глаукомы:

• контузионные

• раневые

• ожоговые

• радиационные

• послеоперационные

Неопластическая глаукома:

• при внутриглазных опухолях

• при опухолях орбиты и эндокринном экзофтальме

Глаукома, вызванная кортикостероидами.

3.2. Стадии глаукомы

Стадия I (начальная) – границы поля зрения нормальные, но есть небольшие изменения в парацентральных отделах поля зрения. Экскавация ДЗН расширена, но не доходит до края диска.

Стадия II (развитая) – выраженные изменения поля зрения в парацентральном отделе в сочетании с его сужением более чем на 10° в верхне– и/или в нижненосовом сегментах, экскавация ДЗН носит краевой характер.

Стадия III (далекозашедшая) – граница поля зрения концентрически сужена, и в одном или более сегментах находится менее чем в 15° от точки фиксации, краевая субтотальная экскавация ДЗН.

Стадия IV (терминальная) – полная потеря зрения или сохранение светоощущения с неправильной проекцией. Иногда сохраняется небольшой островок поля зрения в височном секторе.

3.3. Уровень внутриглазного давления

При постановке диагноза используют следующие градации уровня ВГД: а – ВГД в пределах нормальных значений (Po < 22 мм рт.ст., Pţ < 26 мм рт.ст.), в – умеренно повышенное ВГД (Po 22-28 мм рт.ст., Pţ 26-32 мм рт.ст.) и с – высокое давление (Po > 28мм рт.ст., Pţ > 32 мм рт.ст.).

3.4. Динамика глаукомного процесса

Различают стабилизированную и нестабилизированную глаукому. В первом случае при продолжительном наблюдении (не менее 6 месяцев) не обнаруживают ухудшения в состоянии поля зрения и ДЗН, во втором – такие изменения регистрируют при повторных исследованиях. При оценке динамики глаукомного процесса принимают во внимание также уровень ВГД и его соответствие целевому давлению.

Диагностика глаукомы

Ранняя диагностика имеет целью выявление глаукомы до развития атрофических процессов в нервных волокнах ГЗН, сетчатки и в ГКС. Постановка раннего диагноза глаукомы возможна при учете асимметрий в состоянии парных глаз (глаукома в большинстве случаев возникает и прогрессирует не симметрично), а также факторов риска.

В комплекс ранней диагностики глаукомы рекомендуется включать:

биомикроскопию переднего отдела глаза (см. раздел ПОУГ);

исследование внутриглазного давления и гидродинамики глаза,

глазного дна,

периферического и центрального поля зрения;

гониоскопия.

4.1. Исследование внутриглазного давления и гидродинамики глаза

Важнейшее значение в установлении диагноза глаукомы имеет состояние офтальмотонуса. Нормальное ВГД – понятие статистическое.

Для интегральной оценки офтальмотонуса нужно различать:

статистическую норму ВГД,

его индивидуальный уровень,

понятие толерантного ВГД,

давление «цели»

Статистическая норма истинного ВГД составляет от 10 до 21 мм Hg.

Толерантное ВГД – термин, введенный А.М.Водовозовым в 1975 году. Он уже относится непосредственно к глаукоматозному процессу и обозначает уровень офтальмотонуса, не оказывающий повреждающего действия на внутренние структуры глазного яблока. Толерантное ВГД определяется при помощи специальных разгрузочных функциональных проб.

И, наконец, термин «уровень «давления цели» введен в практику только в последнее время. «Давление цели» определяется эмпирически с учетом всех факторов риска, имеющихся у данного конкретного больного, и так же, как толерантное, не должно оказывать на глазное яблоко повреждающего действия. Определение «давления цели» является результатом детального обследования каждого конкретного больного.

В настоящее время для целей ранней диагностики мы рекомендуем основное внимание уделять проведению суточной тонометрии. Для исследования используются тонометр Маклакова, аппланационный тонометр Гольдмана или различные типы бесконтактных тонометров.

а

а

б

б

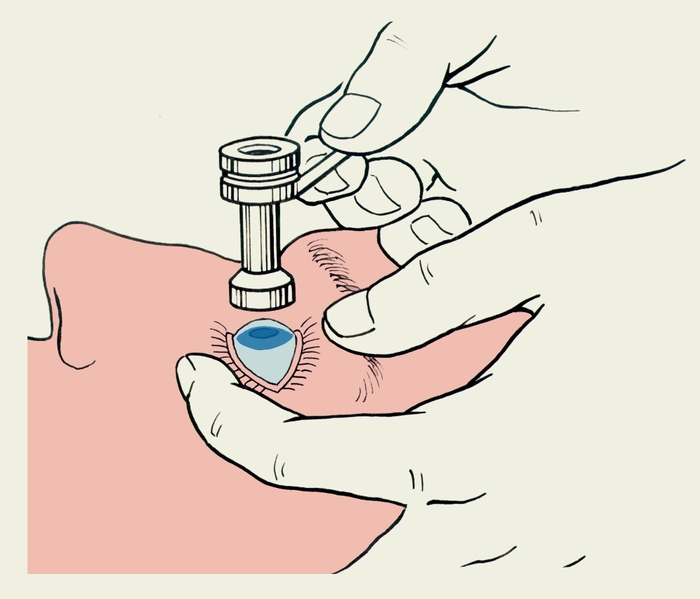

Рис.1. а - набор для тонометрии; б - проведение аппланационной тонометрии с помощью тонометра Маклакова.

Для скрининговых целей или для домашнего использования самим больным может быть рекомендован транспальпебральный тонометр (рис.2).

Рис. 2. Измерение ВГД транспальпебральным тонометром.

При анализе данных тонометрии учитывают абсолютные цифры ВГД, суточные колебания и разницу офтальмотонуса между глазами. Суточные колебания ВГД, а также его асимметрия между двумя глазами у здоровых лиц, как правило, находится в пределах 2-3 мм рт.ст. и лишь в редких случаях достигает 4-6 мм рт.ст.

При подозрении на глаукому суточная тонометрия проводится без применения антиглаукоматозных гипотензивных средств. Общее количество измерений, как правило, составляет не менее 3 утренних и 3 вечерних. Они могут проводиться дискретно, с перерывом в течение недели или 10 дней.

При проверке эффективности медикаментозного режима у больных с установленным диагнозом глаукомы суточная тонометрия производится с соблюдением следующих условий: ВГД измеряется утром и вечером до инстилляции гипотензивных препаратов для определения уровня давления в конце действия капель.

При тонографических исследованиях наибольшее значение имеют данные истинного ВГД (норма до 21 мм рт.ст.) и коэффициента легкости оттока (норма для пациентов старше 50 лет - более 0,13).

Водно–питьевые или позиционные пробы используются для косвенной оценки легкости оттока ВГЖ. Пациента просят выпить определенное количество жидкости (обычно 0,5 литра) за короткий промежуток времени (обычно за 5 минут), затем укладывают на живот с закрытыми глазами на 30-40 минут и измеряют ВГД в течение первого часа. Если ВГД повышается на 5 и более единиц, пробу считают положительной.

У детей ВГД возрастает приблизительно на 1 мм рт.ст. за 2 года в период от рождения до 12-летнего возраста, увеличиваясь от 12-14 мм рт.ст при рождении до 18 ± 3 мм рт.ст. к 12 годам.

Факторы, влияющие на уровень ВГД

Одним из факторов, влияющих на уровень измеряемого ВГД, является степень ригидности роговицы. Тонкая роговица (менее 510 мкм), состояние после ФРК и ЛАСИК может привести к ошибочно низкому измерению ВГД. Толстая роговица (более 560- 580 мкм), состояние после перенесенных кератитов, после кератотомии, может привести к ошибочно высокому уровню ВГД.

Кроме того, тесный воротник или туго завязанные галстук, феномен Вальсальва, задержка дыхания, применение векорасширителя или надавливание на веки могут привести к ложно завышенным результатам измерений ВГД.

4.2. Исследование глазного дна

Наиболее оптимальным методом определения изменений структуры диска зрительного нерва является стереоскопия:

- непрямая офтальмоскопия на щелевой лампе с линзами 60Д или 90Д;

- прямая офтальмоскопия на щелевой лампе через центральную часть линзы Гольдмана или линзы Ван – Бойнингена.

Для глаукомы характерны атрофические изменения в ДЗН. Клинически они проявляются в деколорации (побледнении) атрофических участков диска, в расширении и деформации его экскавации. В начальной стадии глаукомы четких различий между физиологической и глаукоматозной экскавацией не существует. Постепенно происходит уменьшение ширины нейроретинального кольца. Истончение может быть равномерным по всей окружности, локальным краевым или сочетанным. Обычно принимают во внимание форму и относительный размер экскавации, ее глубину, характер височного края.

При осмотре ДЗН фиксируют следующие признаки: относительную величину экскавации (отношение максимального размера экскавации к диаметру диска – Э/Д), глубину экскавации (мелкая, средняя, глубокая), характер височного края (пологий, крутой, подрытый), цвет нейроглии (розовый, деколорирован, сужение нейроретинального ободка, тенденция к вертикальному продвижению экскавации), наличие в - зоны (склеральный ободок перипапиллярно). Расширение экскавации ДЗН обычно происходит во всех направлениях, однако чаще расширение экскавации происходит в вертикальном направлении за счет истончения нейроретинального кольца в верхнем и нижнем секторах, что связано с особенностями строения решетчатой пластинки.

Определенное значение имеет побледнение поверхности диска, видимое офтальмоскопически смещение сосудистого пучка, наличие перипапиллярной атрофии сосудистой оболочки.

Рекомендуется обращать внимание на рельеф и картину хода нервных волокон на сетчатке, который при глаукоме выглядит стушеванным и прерывистым. Эти детали лучше просматриваются при использовании бескрасного или синего фильтра.

У больных глаукомой могут появляться атрофия хориоидеи в перипапиллярной области, атрофические изменения сетчатки в слое нервных волокон и возникать мелкие, линейные кровоизлияния, чаще расположенные по периферии или по краю диска.

Таким образом, при дискоскопии проводятся:

Качественная оценка

контура нейроретинального кольца, его отсутствие (краевая экскавация) или тенденция к его прорыву к краю

кровоизлияний на поверхности д.з.н.

перипапиллярной атрофии

сдвига сосудистого пучка

деколорация атрофических участков ДЗН

Количественная оценка

соотношения экскавации к диску (Э/Д)

соотношения нейроретинального пояска к диску.

Исследование поля зрения

Поле зрения – это область пространства, воспринимаемая глазом при неподвижном взоре. Периметрия – метод исследования поля зрения с использованием движущихся (кинетическая периметрия) или неподвижных стимулов (статическая периметрия). Одним из важнейших признаков прогрессирования глаукомного процесса служит отрицательная динамика поля зрения.

- Кампиметрия относится к наиболее простым и старым методам исследования центральных участков поля зрения. Широко использовалась в нашей стране для ранней диагностики глаукомы в 40-70-е годы прошлого века.

- Кинетическая периметрия – исследование периферических границ поля зрения, дает возможность обнаружить скотомы. В диагностике ранних стадий глаукомы малоинформативна.

- Статическая периметрия – определение световой чувствительности в различных участках поля зрения, проводится с помощью компьютеризированных приборов (Humphrey, Octopus).