- •Введение

- •Глава 1

- •1.3. Формирование экологии видов, популяций, биоценозов

- •1.4. «Интегративный» период развития экологии

- •Глава 2

- •2.1. Среда и экологические факторы

- •2.2. Действие экологических факторов на организмы

- •Фактора от его интенсивности (Степанове ких, 1997)

- •Глава 3 экология популяций и сообществ. Биогеоценоз

- •3.1. Популяции

- •3.3. Взаимоотношения организмов в биоценозе

- •3.1. Исход конкуренции двух видов

- •3.4. Структурная организация и

- •3.6. Функционирование естественных экосистем и агроэкосистем

- •3.7. Основные экологические концепции

- •Глава 4 биосфера

- •4.1. Учение в. И. Вернадского о биосфере

- •4.2. Структурная организация веществ и функции живого вещества в биосфере

- •4.3. Биогеохимические круговороты основных химических элементов

- •4.4. Биотехносфера и ноосфера

- •4.2. Влитие антропогенных факторов на биосферу, здоровье и благосостояние населения (Израэль, 1979)

- •4.3. Теядешщн измевення окружающей среды (Лосев и др., 1993)

- •Глава 5 ресурсы биосферы и проблемы продовольствия

- •5.1. Острота продовольственной проблемы

- •5.2. Ресурсы биосферы

- •5.2. Древесные ресурсы мира

- •5.3. Население

- •5.3. Население земного шара (Ваайе, 1968)

- •5,4. Динамика численности людей на Земле (млн. Человек) (Вгони, Капе аt аl., 1994)

- •5.4. Проблемы питания людей

- •5.5. Производство зерновых культур (Впита а! а!., 1994)

- •5.6. Питанне в различных регионах мира

- •5.7. Пропн» развитая сельского хозяйства в

- •5.8. Производство зерна в России, млн т

- •Глава 6

- •Природно-ресурсный потенциал

- •Сельскохозяйственного производства.

- •Ресурсные циклы

- •6.1. Природные ресурсы

- •6.1. Распределение земельных угодий по природным зонам Российской Федерации (государственный доклад «о состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1997 г.»)

- •6.2. Ресурсные циклы

- •Глава 7

- •7.1. Роль сельского хозяйства в формировании первичной биологической продукции

- •7.2. Биомасса (сухое вещество), первичная и вторичная биологическая продуктивность (Реймерс, 1990)

- •7.2. Типы, структура, функции агроэкосистем

- •7.3/ Обобщенная характеристика основных типов шроэкосистем и тактик достижевия сестайнинга (Хазиахметов, Наумова, 1996)

- •7.3. Круговорот веществ

- •Техногенеза

- •8.1.Техногенез

- •8.1. Объем (млн т) и с-гоуиура отходов производства и потребления в мире в 1970 г. (Торчешников и др.. 1981, с изменениями)

- •8.2. Масса загрязняющих веществ, образующихся в процессе хозяйственной деятельности на душу населения и 1 км2 территории (Лосев н др., 1993)

- •8.3. Количество некоторых опасных атмосферных и волна загрязняющих веществ, приходящееся

- •8.2. Загрязнение окружающей среды

- •(Лозановская и др., 1998)

- •8.4. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур (%) в зависимости от расстояния до источника вредных выбросов в атмосферу (Балацкий, 1979)

- •8.5. Степень токсичности основных атмосферных

- •Рнс. 8.7. Схематическое изображение типичных симптомов повреждения листьев лиственных деревьев и травянистых растений после воздействия н02:

- •8.6. Агроценотические показатели экологического неблагополучия (Виноградов, 1998)

- •С изменениями)

- •8.7. Методы определения загрязняющих веществ в биосфере (Лозановская и др., 1998, с изменениями)

- •Глава 9

- •9.1. Почвенно-биотическии

Глава 7

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ (АГРОЭКОСИСТЕМЫ)

7.1. Роль сельского хозяйства в формировании первичной биологической продукции

Биопродуктивностъ агроэкосистем. В

процессе взаимодействия с природой че-

ловечество постоянно решало первейшую задачу жизнеобеспечения — производство продуктов питания (единственного источника получения человеком энергии). «Производство продуктов питания является самым первым условием

129

жизни непосредственных производителей и всякого производства вообще...»*.

Не случайно одна из древнейших отраслей не только сельскохозяйственного производства, но и производственной деятельности человека в целом — земледелие. Нельзя не вспомнить, что в Древней Греции и Риме понятие «культура» касалось умелой и правильной обработки почвы, возделывания земли. Термин «культура», как известно, происходит от возделывания, культивирования растений.

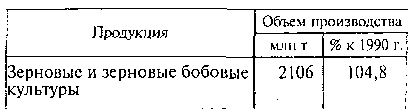

Процесс перехода от собирательства к примитивным, а в последующем и к более совершенным системам земледелия, к более совершенному ведению сельского хозяйства в.целом, стимулируя рост производства продовольственных ресурсов, способствовал увеличению значения аграрного сектора в формировании первичной биологической продукции. Это весьма благоприятствовало росту численности населения планеты (рис. 7.1). Биомасса людей по сравнению с доагрокультурной эпохой значительно выросла благодаря сельскохозяйственному производству, интенсивность которого зависит от аккумулируемой энергии. В современной биосфере в антропогенный канал, образуемый людьми и домашними животными, поступает около 1,6- 1013Вт, что соответствует примерно 25 % общей первичной продукции растений (Горшков, 1995). Столь весомое увеличение первичной продукции, потребляемой человечеством, происходит уже не только за счет солнечной энергии, но и под воздействием дополнительных энергетических источников. При этом, по мнению академика РАСХН А. А. Жу-ченко, сложившиеся суждения о том, что в сельскохозяйственном производстве уменьшается значение солнечной энергии и возрастает роль энергии антропогенного происхождения, являются необоснованными. Примерно 95 % сухого вещества растений — это аккумулированная в процессе фотосинтеза энергия Солнца, а сама продуктивность агроценозов обеспечивается в первую очередь за счет свободно протекающих в растениях и почве биологических про-

'Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. II. С.

184-185.

130

цессов. Привносимая вагроэкосистемы «антропогенная энергия» не заменяет (и не может заменить) солнечную энергию, а выступает в роли своеобразного катализатора, стимулирующего более активное ее использование (усвоение).

Непреходящее значение имело также существенное расширение спектра растений, выращиваемых для получения пищевых ресурсов.

Человечество ежегодно потребляет 8,76 млрд т продуктов сельскохозяйственного производства, которые содержат около 1,5 - 10211Дж энергии (Дю-виньо, Танг, 1973). Около 90% заключенной в этих продуктах энергии обеспечивается растениеводческой продукцией (Андерсон, 1985):

Продукты

|

Энергетический

|

|

эквивалент

|

Рис

|

21

|

Пшеница

|

20

|

Прочие паки

|

10

|

Фрукты, орехи, онощи

|

10

|

Жиры и масла

|

9

|

Сахар

|

7

|

Кукуруза

|

5

|

Картофель, ямс

|

5

|

Маниок

|

2

|

Продукты животноводства

|

11

|

Всего

|

100

|

На земном шаре культивируется немногим более 80 видов главных сельскохозяйственных культур. На зерновые приходится около 60 % мирового производства продуктов питания (из них более 40 % — на рис и пшеницу). Злаковые культуры дают почти 50 % белка, потребляемого человеком.

Рассматривая теоретический максимум выработки органических веществ в результате фотосинтеза в различных экологических областях, Р. А. Эйрес показал, что основную долю продуктов питания поставляют обрабатываемые земли, хотя их площадь и невелика по сравнению с водными пространствами и лесами. По возможному количеству годных в пищу органических веществ обрабатываемые земли значительно превосходят любые другие области земного шара. Однако теоретическая продуктивность обрабатываемых земель, подсчитанная лишь с учетом климатических условий, незначительна по сравнению с продуктивностью океанов и лесов. По мнению исследователя, если бы человечество сумело увеличить долю съедобных веществ в продуктах, получа-

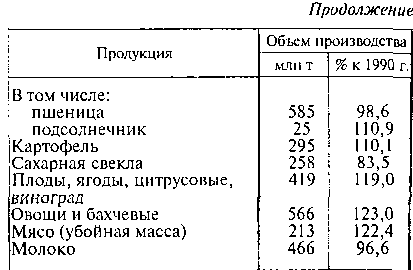

Некоторое представление о мировом производстве продовольственных ресурсов дают материалы таблицы 7.1.

7.1. Мировое производство некоторых видов

сельскохозяйственной пполукшш в 1998 г.

Рис. 7.1. Изменение соотношения между человеком и биосферой в результате появления и развития

сельскохозяйственного произв одства:

а — период охоты и собирательства; и — агрокультурная эпоха (Браун, 1972)

131

Управление сельскохозяйственными экосистемами для увеличения первичной биологической продуктивности, расширения видового разнообразия возделываемых культур, обеспечения необходимого качественного состава производимых продуктов, наличия в них требующихся человеку белков, витаминов, минеральных веществ и других необходимых ингредиентов, а также отсутствия или минимизации нежелательных компонентов — первостепенные функциональные задачи. Их решение связано с использованием как невозобновимых, так и возобновимых природных ресурсов, что в определенной степени служит первопричиной обострения экологических проблем.

XIX в. и первая половина XX в. отмечены активным заселением и освоением плодородных участков планеты. Относительно свободными от антропогенного влияния остаются пока что области, достаточно сложные для освоения, требуюшие больших затрат, а также выполняющие чрезвычайно важную экологическую функцию поддержания стабильности биосферы, к примеру тропические леса. Таким образом, увеличение производства продуктов питания в первую очередь должны обеспечивать уже возделываемые земли, т.е. процесс получения первичной биологической продукции заведомо носит интенсивный характер.

Во второй половине XX в. было представлено особенно много предположительных сведений о первичной биологической продуктивности как естественных природных систем, так и сформированных человеком агроцено-зов. Рассматривались также и потенциалы отдельных составляющих природных систем (табл. 7.2). В целом для планеты теоретический максимум продуцирования органических веществ за счет климатического потенциала фотосинтеза можно принять в пределах 330 млрд т в год.

Как отмечает, например, Н. С. Архангельский (1971), если принять коэффициент использования посевами солнечной энергии на фотосинтез за 5 % и оценить среднюю энергетическую ценность биомассы в (0,157...0,167)- 10вДж/кг, то возможная в будущем урожайность на

132

хорошем агрофоне оказывается весьма высокой:

Географическая

|

Возможная урожай-

|

широта, градусы

|

ность биомассы, т/га

|

0...10

|

ИЗ.. .75

|

10.. .20

|

100. ..62

|

20.. .30

|

88.. .60

|

30.. .40

|

60.. .40

|

40... 50

|

40.. .25

|

50.. .60

|

27.. .25

|

60... 70

|

25. ..15

|

Между тем доля указанной массы (330 млрд т), пригодная для питания, оказывается на выходе существенно ниже. Практически даже с возделываемых земель менее 50 % получаемой биологической продукции трансформируется в пищевой ресурс. Производство продуктов земледелия, пригодных в пищу, в среднем в год равно 14млрдт (максимальная теоретическая величина). В формировании первичной биологической продуктивности не менее существенную роль, чем климатический фактор, играют значительные различия в зональном распределении почвенных разностей. При учете этого фактора выясняется, что биологическая продуктивность суши планеты еще ниже.

Р. Эйрес пришел к выводу, что мировое сельскохозяйственное производство пока что достигло примерно 15 % максимально возможного объема, т. е. имеются значительные резервы наращивания первичной биологической продукции, формируемой в сфере сельского хозяйства. При этом требуется привнесение дополнительной «антропогенной энергии» (средства химизации, технологии механизации, приемы мелиорации и др.). Здесь-то, как свидетельствует многолетняя практика, возникают и развиваются противоречивые отношения. С одной стороны, использование достижений науки и техники, масштабы производства —необходимое условие удовлетворения потребностей человека. С другой стороны, все это отрицательно влияет на природу, что проявляется в истощении и уничтожении естественных ресурсов, нарушении механизмов саморегуляции и стабильности экосистем, загрязнении среды.

Пределы вмешательства в природу. По мере развития сельскохозяйственных