- •Введение

- •Глава 1

- •1.3. Формирование экологии видов, популяций, биоценозов

- •1.4. «Интегративный» период развития экологии

- •Глава 2

- •2.1. Среда и экологические факторы

- •2.2. Действие экологических факторов на организмы

- •Фактора от его интенсивности (Степанове ких, 1997)

- •Глава 3 экология популяций и сообществ. Биогеоценоз

- •3.1. Популяции

- •3.3. Взаимоотношения организмов в биоценозе

- •3.1. Исход конкуренции двух видов

- •3.4. Структурная организация и

- •3.6. Функционирование естественных экосистем и агроэкосистем

- •3.7. Основные экологические концепции

- •Глава 4 биосфера

- •4.1. Учение в. И. Вернадского о биосфере

- •4.2. Структурная организация веществ и функции живого вещества в биосфере

- •4.3. Биогеохимические круговороты основных химических элементов

- •4.4. Биотехносфера и ноосфера

- •4.2. Влитие антропогенных факторов на биосферу, здоровье и благосостояние населения (Израэль, 1979)

- •4.3. Теядешщн измевення окружающей среды (Лосев и др., 1993)

- •Глава 5 ресурсы биосферы и проблемы продовольствия

- •5.1. Острота продовольственной проблемы

- •5.2. Ресурсы биосферы

- •5.2. Древесные ресурсы мира

- •5.3. Население

- •5.3. Население земного шара (Ваайе, 1968)

- •5,4. Динамика численности людей на Земле (млн. Человек) (Вгони, Капе аt аl., 1994)

- •5.4. Проблемы питания людей

- •5.5. Производство зерновых культур (Впита а! а!., 1994)

- •5.6. Питанне в различных регионах мира

- •5.7. Пропн» развитая сельского хозяйства в

- •5.8. Производство зерна в России, млн т

- •Глава 6

- •Природно-ресурсный потенциал

- •Сельскохозяйственного производства.

- •Ресурсные циклы

- •6.1. Природные ресурсы

- •6.1. Распределение земельных угодий по природным зонам Российской Федерации (государственный доклад «о состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1997 г.»)

- •6.2. Ресурсные циклы

- •Глава 7

- •7.1. Роль сельского хозяйства в формировании первичной биологической продукции

- •7.2. Биомасса (сухое вещество), первичная и вторичная биологическая продуктивность (Реймерс, 1990)

- •7.2. Типы, структура, функции агроэкосистем

- •7.3/ Обобщенная характеристика основных типов шроэкосистем и тактик достижевия сестайнинга (Хазиахметов, Наумова, 1996)

- •7.3. Круговорот веществ

- •Техногенеза

- •8.1.Техногенез

- •8.1. Объем (млн т) и с-гоуиура отходов производства и потребления в мире в 1970 г. (Торчешников и др.. 1981, с изменениями)

- •8.2. Масса загрязняющих веществ, образующихся в процессе хозяйственной деятельности на душу населения и 1 км2 территории (Лосев н др., 1993)

- •8.3. Количество некоторых опасных атмосферных и волна загрязняющих веществ, приходящееся

- •8.2. Загрязнение окружающей среды

- •(Лозановская и др., 1998)

- •8.4. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур (%) в зависимости от расстояния до источника вредных выбросов в атмосферу (Балацкий, 1979)

- •8.5. Степень токсичности основных атмосферных

- •Рнс. 8.7. Схематическое изображение типичных симптомов повреждения листьев лиственных деревьев и травянистых растений после воздействия н02:

- •8.6. Агроценотические показатели экологического неблагополучия (Виноградов, 1998)

- •С изменениями)

- •8.7. Методы определения загрязняющих веществ в биосфере (Лозановская и др., 1998, с изменениями)

- •Глава 9

- •9.1. Почвенно-биотическии

3.7. Основные экологические концепции

Выделяют следующие основные концептуальные положения экологии (Соловьев, 1982):

морфолого-структурная концепция (видовое разнообразие, вертикальная ярусность и горизонтальная неоднородность биоценозов, соотношение жизненных форм, ценотический состав);

функционально-ценотическая концепция (средообразующая деятельность популяций, их взаимодействие в биоценозе, взаимодействие компонентов в экосистеме);

продуктивно-энергетическая концепция (пищевые цепи, экологические пирамиды, пищевые сети, образуемые пищевыми цепями, пересекающимися в разных своих звеньях, поток энергии и энтропии по пищевым сетям, накопление и преобразование свободной энергии, формирование первичной и вторичной продукции);

информационно-кибернетическая концепция (потоки информации и гоме-остаз популяции, биоценоза и экосистемы, управляющие воздействия на них);

биогеохимическая концепция (круговорот веществ в экосистеме, миграция химических элементов по пищевым сетям и компонентам экосистемы, а также обмен между экосистемами);

социально-экономическая концепция (эксплуатация экосистем, благоприятные и неблагоприятные последствия для общества);

сукцессионно-динамическая концепция (сукцессия биоценоза и экосистемы эндогенная и экзогенная, экологическая ординация и физиономическая классификация биоценозов);

эволюционная концепция (возникновение и историческое развитие экосистем, палеоэкология); -••

хорологическая концепция (пространственная структура видов, распре-

57

деление экосистем различного ранга в зависимости от климатических, зонально-поясных, ландшафтных и региональных особенностей географической среды).

На этой основе обеспечивается всестороннее рассмотрение экосистем в морфологическом и «анатомическом», физиологическом, временном и пространственном аспектах.

Глава 4 биосфера

4.1. Учение в. И. Вернадского о биосфере

История понятия «биосфера». Впервые к понятию «биосфера» (без употребления самого термина) еще в начале XIX в. подошел Ж. Б. Ламарк, в чьих работах можно найти немало глубоких геохимических идей, пусть и архаично изложенных. Позднее (1863 г.) французский исследователь Э. Реклю применил термин «биосфера» для обозначения области распространения жизни на земной поверхности. В 1875т. крупный австрийский геолог Э. Зюсс назвал биосферой особую оболочку Земли, включающую совокупность всех организмов, противопоставив ее другим земным оболочкам (атмосфере, гидросфере, литосфере). Начиная с работ Зюсса, биосфера трактуется как совокупность населяющих Землю организмов.

Однако связанное с термином «биосфера» законченное учение было создано не Ламарком, Реклю и Зюссом, а нашим выдающимся соотечественником Владимиром Ивановичем Вернадским. Основные его идеи в данной области сложились в начале XX в. Он излагал их в лекциях в Париже. В 1926г. идеи В. И. Вернадского о биосфере были сформулированы в книге «Биосфера», состоящей из двух очерков —«Биосфера и космос» и «Область жизни». Позднее различные стороны биосферного учения В. И. Вернадский рассматривал в статьях и в большой монографии «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» (она была опубликована только через 20 лет после смерти ученого).

58

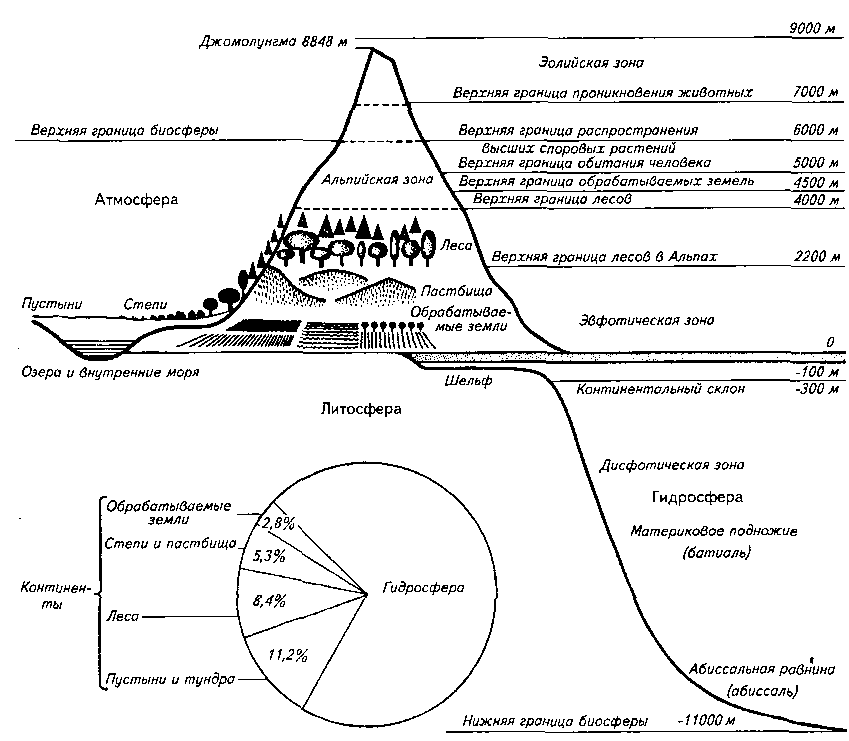

«Поле существования жизни». Прежде всего В. И. Вернадский определил пространство, охватываемое биосферой Земли: это вся гидросфера до максимальных глубин океанов, верхняя часть литосферы материков до глубины 2...3 км (на таких глубинах в подземных водах еще встречаются живые микроорганизмы) и нижняя часть атмосферы, по крайней мере до верхней границы тропосферы. Он ввел в науку интегральное понятие «живое вещество» и стал называть биосферой область существования на Земле «живого вещества», представляющего собой сложную совокупность микроорганизмов, водорослей, грибов, растений и животных. По существу, речь идет о единой термодинамической оболочке (пространстве), в которой сосредоточена жизнь и осуществляется постоянное взаимодействие всего живого с неорганическими условиями среды.

Согласно современным представлениям «поле существования жизни» (особенно активной) ограничено по вертикали высотой около 6 км над уровнем моря, до которой сохраняются положительные температуры в атмосфере и могут жить хлорофиллоносные растения-продуценты (6,2 км в Гималаях). Выше, в эоловой зоне, обитают лишь пауки, но-гохвостки и некоторые клещи, питающиеся растительной пыльцой, спорами растений, микроорганизмами. Еще выше живые организмы попадают только случайно. Микроорганизмы здесь могут сохранять жизнь в виде дрор.

Нижний предел существования активной жизни традиционно ограничивают дном океана (около 11 км) и изо-

термой 100 °С в литосфере (по данным сверхглубокого бурения на Кольском полуострове, около 6 км, фактически жизнь встречается в литосфере до глубины З...4км). Таким образом, вертикальная мощность биосферы в океанической области Земли достигает немногим более 17 км, в сухопутной — порядка 12км.

Если исходить из предположения, что пределы возможности жизни ограничиваются точками температуры, при которой вода превращается в пар, а белки сворачиваются, то теоретически границы распространения биосферы намного шире по сравнению с общепринятыми в литературе.

Так, в перегретой воде, обнаружен-

ной в литосфере на глубине 10,5 км, а в «черных курильницах» (получили название из-за темного цвета извергающихся вод) на дне океана глубиной 3 км организмы существуют при температуре 250 "С. Теоретически пределом проникновения жизни в литосферу может быть глубина 25 км с критической температурой 460 "С, при которой под любым давлением вода превращается в пар, и жизнь, по существу, невозможна (Рей-мерс, 1994). Общее представление о протяженности биосферы и соотношении ее поверхностей дает рисунок 4.1.

Естественно, границы биосферы не были и не могут оставаться постоянными во времени, поскольку жизнь (главный «мотор биосферы») постоянно из-

Рис. 4.1. Вертикальная зональность биосферы и соотношение поверхностей, занятых основными структурными единицами (Рамад, 1981)

59

меняется. Причем изменяются не только количественные, но и качественные характеристики живого вещества.

Живое вещество. Главная идея В. И. Вернадского заключается в том, что высшая фаза развития материи на Земле— жизнь — определяет и подчиняет себе другие планетарные процессы. По этому поводу он писал, что можно без преувеличения утверждать, что химическое состояние наружной коры нашей планеты, биосферы, всецело находится под влиянием жизни, определяется живыми организмами.

По подсчетам ученых, живое вещество биосферы образует 1800 тыс. видов, общий объем которых составляет 2488 км!, или 2423 млрд т. Эта масса живого вещества сосредоточена в 1400 тыс. км3, т. е. в объеме биосферы. Биомасса растений (фитомасса) в 2,5 тыс. раз превышает общую массу животных (зоомас-су), причем видовая дифференциация животных в 6 раз больше видовой дифференциации растений.

Если равномерно распределить все живые организмы на поверхности Земли, то они образуют пленку толщиной 5 мм. Несмотря на это, роль живого вещества в истории Земли не меньше роли геологических процессов.

Вся масса живого вещества, которое было на Земле хотя бы в течение 1 млрд лет, уже превышает массу земной коры. Действительно, биомасса Земли (в сухом веществе), по новейшим данным, составляет 2,44-10'гт, т.е. 0,00001% земной коры (2 • 10|9т), ежегодная продукция живого вещества близка к 2,32-10" т. Полагая, что последний миллиард лет продукция была близка к современной, можно рассчитать ее суммарное количество: 2 • 10" • 10Ч = = 2- 1020т, т. е. в 10 раз больше массы земной коры(Сытникидр., 1987).

Количественной характеристикой живого вещества является суммарное количество биомассы. В. И. Вернадский, проведя анализ и расчеты, пришел к выводу, что количество биомассы составляет от 10годо 1011 г, или 1000... 10 000 трлн т. Ему же принадлежат и следующие интересные расчеты. Оказалось, что хотя вся поверхность Земли составляет несколько меньше 0,0001 % поверхности Солнца, зеленая площадь

60

ее трансформационного аппарата, т. е. поверхность листьев деревьев, стеблей трав и зеленых водорослей, дает числа совершенно иного порядка — в различные периоды года она колеблется от 0,86 до 4,20 % поверхности Солнца, чем и объясняется большая суммарная энергия биосферы. В последние годы аналогичные подсчеты с применением новейшей аппаратуры провел красноярский биофизик И. И. Гительзон и подтвердил порядок цифр, более полувека назад определенный В. И.Вернадским.

И. И. Гительзон тщательно исследовал энергетический баланс различных планет Солнечной системы и особенно количество тепловой и электромагнитной энергии, получаемой Землей от Солнца. По его оценкам, она оказалась равной 170 • 1012 кВт. Он рассмотрел биосферу как область превращения этой космической энергии, выяснил закономерности распространения жи-' вого вещества в биосфере, изучил количественные закономерности размножения различных таксономических групп организмов и геохимическую энергию живого вещества. Значительное место в работах В. И. Вернадского по биосфере отведено зеленому живому веществу растений, поскольку только оно автотрофно и способно аккумулировать лучистую энергию Солнца, образуя с ее помощью первичные органические соединения. Причем зеленое вещество улавливает в целом лишь 0,02...0,03 % солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли.

Следует также упомянуть выводы естествоиспытателя о том, что значительная часть энергии живого вещества идет на образование в биосфере новых вадоз-ных (неизвестных вне ее) минералов, а часть захороняется в виде органического вещества, образуя в конечном счете залежи бурого и каменного угля, горючих сланцев, нефти и газа. «Мы имеем здесь дело, — писал В. И. Вернад-. ский, — с новым процессом—с медленным проникновением внутрь планеты лучистой энергии Солнца, достигшей поверхности Земли. Этим путем живое вещество меняет биосферу и земную кору. Оно непрерывно оставляет в ней часть прошедших через него хими-

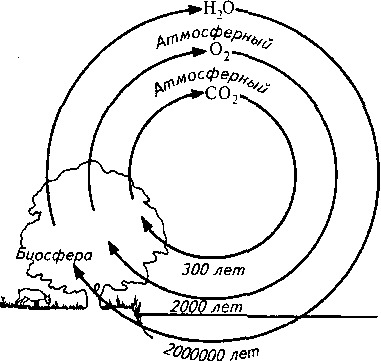

живой и неживой природой, глобальные циклы движения воды, диоксида углерода, кислорода, других биогенных элементов. Цикличность биосферных процессов свидетельствует об их повторяемости, воспроизводимости, устойчивости. Познать эти циклы, предугадать возможные их последствия — серьезная экологическая задача.

И ранее было известно, что живые организмы участвуют в круговороте многих химических элементов, в образовании органогенных горных пород и минералов, но на участие живого вещества в круговороте всех химических элементов указал лишь автор учения о биосфере. Проявление жизни глубочайшим образом меняет течение всех химических реакций в земной коре, изменяет историю почти всех химических элементов; каждый из них проходит в общей цепи превращений через биогеохимическое звено.

Атмосфера

Литосфера

Гидросфера

Масштабы биогеохимической работы живого вещества таковы, что в течение сравнительно краткого момента времени через живые организмы может пройти все вещество биосферы (рис. 4.2). Живое вещество совершенно изменяет химию моря. Могущественной в геохимическом отношении формой живого вещества является подземная жизнь на глубине более Зкм, связанная с водой и горючими полезными

Рис. 4.2. Упрошенная схема круговорота водяного

пара, кислорода и диоксида углерода (Клауд,

Джибор, 1972)

62

ископаемыми органического происхождения.

Живое вещество изменялось в течение всех геологических эпох и периодов. Следовательно, как отмечал В. И. Вернадский, современное живое вещество генетически связано с живым веществом всех прошлых геологических эпох, а современная биосфера является развитием былых биосфер. В то же время в рамках значительных геологических отрезков времени количество живого вещества не подвержено заметным изменениям. Эта закономерность была сформулирована В. И. Вернадским как константность количества живого вещества биосферы (для данного геологического периода).

Труды В. И. Вернадского стали основой множества новых наук и научных направлений: геохимии, биогеохимии, космохимии, радиохимии, гидрохимии. Ученый создал нечто большее, чем новые науки, — он способствовал формированию нового взгляда на природу в целом. Сосредоточившись на понятии живого вещества и вечности жизни, Вернадский разработал учение о биосфере. Был достигнут новый синтез представлений о мире, о его единстве и всеобщей связи явлений. Работы Вернадского стали одной из важнейших основ для решения проблем окружающей природной среды. Труды ученого обогащают наши представления о смысле человеческой жизни, о высоте человеческих чувств, о ценности внутреннего мира человека, его свободной мысли.

Биосфера (от гр. Ыоз— жизнь + + зр11а1га — шар) — нижняя часть атмосферы, вся гидросфера, верхняя часть литосферы, являющиеся областью существования и функционирования живого вещества или затронутые жизнедеятельностью живых организмов (в том числе в историческом прошлом); активная оболочка Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как геохимический фактрр планетарного масштаба. В пределах этой глобальной экосистемы взаимодействуют живое и косное вещества планеты.

Состав биосферы. Важнейшие компоненты биосферы: живое вещество (растения, животные и микроорганиз-

мы); биогенное вещество (органические и органе-минеральные продукты, созданные живыми организмами на протяжении геологической истории, — каменный уголь, нефть, торф к др.); косное вещество (атмосфера, горные породы неорганического происхождения, информация, вода); биокосное вещество (продукт синтеза живого и неживого, т. е. осадочные породы, почвы, илы).

У В. А. Ковды находим более широкое толкование компонентного состава биосферы. По его мнению, это потоки космической энергии, электромагнитные и гравитационные поля, космическое вещество, поступающие на Землю; биомасса живой растительности, способной путем фотосинтеза и роста фиксировать и преобразовывать космическую энергию в химическую потенциальную энергию и хранить ее в виде органических соединений; почвенный покров, обеспечивающий существование растительности; биомасса живущих на почве и в почве консументов (животных, простейших, микроорганизмов), потребляющих фитомассу и доводящих ее до полной минерализации; водная оболочка (гидросфера); атмосфера; литосфера (оболочка биогенных осадочных пород) (Ковда, 1985).

Представление о биосфере как о целом, состоящем лишь из совокупности биогеоценозов, является ошибочным.

Границы распространения биосферы определяются возможностью проникновения жизни в геосферные оболочки — атмосферу, гидросферу и литосферу.

Атмосфера —воздушная оболочка Земли — представляет собой смесь газов (молекулярного азота — около 78%, кислорода —21, аргона —0,93, диоксида углерода — 0,03, других газов—менее 0,005 % по объему), содержит также взвешенные коллоидные примеси (пыль, капельки, кристаллы и пр.). В вертикальном направлении атмосферу разделяют на несколько основных слоев: тропосфера (до 9...17 км), стратосфера (до 50...55), мезосфера (до 80...85), термосфера (до 100км). По физико-химическим процессам выделяются озоносфера, защищающая живое от жесткого ультрафиолетового излучения Солнца (10...50 км), нейтросфера (от Земли до 70...80 км), ионосфера (выше

70...80 км), хемосфсра (от стратосферы до нижней части термосферы). По кине-тическим процессам выделяются экзо-сфера (выше 600... 1000 км) и земная корона (выше 2000 км), по составу — гомо-сфера (до 90...100 км) и гетеросфера (выше 90...100 км). Сфера жизни охватывает первый слой атмосферы (тропосферу) и частично заходит в стратосферу.

Гидросфера —водная оболочка — покрывает две трети поверхности планеты. Под гидросферой понимают основные воды на земной поверхности в жидком и твердом агрегатном состояниях. Объем воды гидросферы не исчерпывается тем ее количеством, которое сосредоточено в океанах и морях. Более 40 % воды заключено в недрах литосферы; небольшая, но активно участвующая во влагообмене часть находится в атмосфере. Объем гидросферы равен 1370,3 млн км1, химический состав приближается к среднему составу морской воды. По данным академика А. П. Виноградова, общая масса воды около 1,4 • 10 1В т, из которых 98 % находится в океанах и морях, 1,65 — во льдах и только 0,35 % приходится на пресные воды.

Литосфера — твердая оболочка Земли, сложенная горными породами и их производными вулканического происхождения, осадочными биогенными соединениями, продуктами выветривания. Между литосферой, гидросферой и атмосферой происходит взаимообмен веществом и энергией, который проявляется, в частности, в тектонических движениях, включая землетрясения и вулканизм.

Главная структурная черта географической (геосферной) оболочки—ее ярусность. Выделяют два яруса—внешний, где основной источник энергии — Солнце, и внутренний, где источником энергии являются радиоактивный распад и иные геохимические процессы. Характерная особенность географической оболочки Земли — крайняя неоднородность, контрастность слагающих ее сфер. Слой непосредственного взаимодействия между рассмотренными сферами, в результате которого формируются природные ландшафты на суше и в океанах, называют ландшафтной сферой.

Ландшафтная сфера составляет цен-

63

тральную часть географической оболочки. В ней происходит трансформация солнечной энергии в различные виды земной энергии и наиболее активно проявляется органическая жизнь. Самое существенное воздействие на гидросферу и атмосферу оказывает через фотосинтез та часть географической оболочки, где содержится растительный покров — фитогеосфера.

Земля, как уже говорилось, — уникальная планета Солнечной системы, где органический мир образует биосферу, процессы в которой имеют решающее значение в миграции, концентрации, рассеивании и распределении химических элементов. Организмы выступают здесь как геологическая сила, оказывающая постоянное воздействие на географическую оболочку.

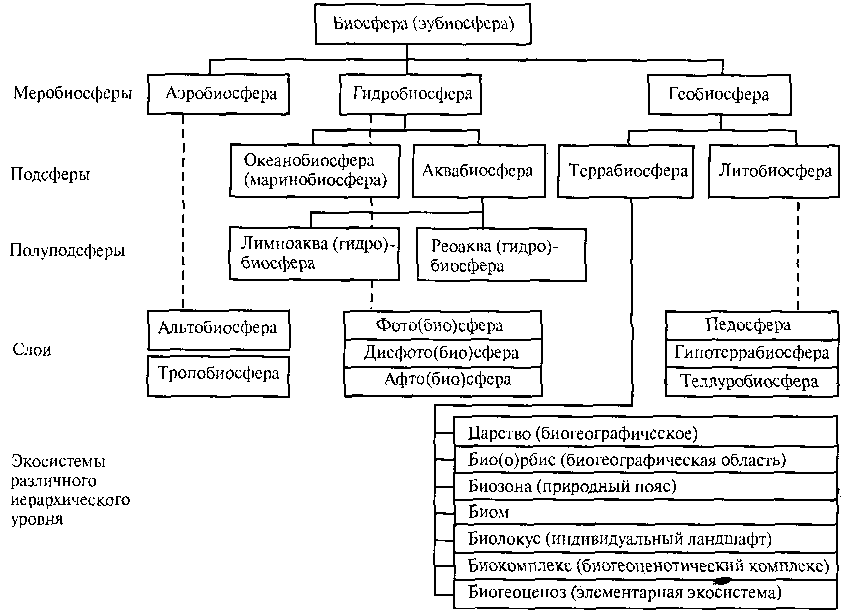

Как системное целое биосфера в соответствии с принципом эмерджентно-сти (наличием особых свойств, не присущих ее подсистемам) — не простая механическая сумма составляющих ее

экосистем. Она представляет собой ме-гаобъект системного объединения всех подсистем с возникновением новых, значительно более сложных и разнообразных форм взаимосвязи и взаимодействия между живым и косным веществами. Данные формообразования зависят от ведущих средообразуюших факторов и называются подсферами (аэробиосфера, гидробиосфера, геобиосфера). В свою очередь, дифференцируются и подсферы: аэробиосфера — на тропобиосферу и альтобиосферу, гидробиосфера — на фотосферу, дисфотос-феру и афтосферу.

Структурообразующие факторы здесь помимо физической среды — энергетика (свет и тепло), особые условия формирования и эволюции жизни (эволюционные направления проникновения биоты на сушу, в ее глубины, надземные пространства, бездны океана), несомненно, различны. Общая иерархия экосистем биосферы представлена на рисунке 4,3.

64

Рис. 4.3. Иерархия экосистем биосферы (Реймерс, 1994)

Иерархия природных систем биосферы — это ряд функционально соподчиненных экосистемных образований различного уровня организации (от низшего до высшего). Знание иерархии соподчинения экосистем —обязательное условие познания причинно-следственной взаимосвязи и взаимозависимости экологических процессов и явлений, происходящих в природе, для организации и целенаправленного осуществления научно обоснованного природопользования. Приведенная схема включает только иерархию природных систем. Между тем существуют и преобразованные антропогенной деятельностью пространства селитебных территорий, энергетических и промышленных объектов, транспортных систем и других антропогенных образований с естественными экосистемами. Это тоже фактор эволюции биосферы на современном этапе ее функционирования.