- •Вопрос 1. Мера углов, принятая в артиллерии. Зависимость между угловыми и линейными величинами. Сущность пятипроцентной поправки и ее учет. Определение угловых и линейных величин в полевых условиях.

- •1.Сущность 5% поправки.

- •Вопрос 2. Порядок выбора и заблаговременной подготовки огневой позиции.

- •1 Вопрос. Задачи и содержание баллистической подготовки стрельбы. Табличные баллистические условия стрельбы.

- •2 Вопрос. Работа на огневой позиции после доклада о готовности к ведению огня.

- •Вопрос 1. Сущность, содержание и точность полной подготовки.

- •Вопрос 2. Организационная структура вс рф. Воинские формирования.

- •Вопрос 3. Практически. Подготовить паб-2м к работе. Определить магнитный азимут (средний) по ориентиру.

- •Вопрос 1. Сущность, содержание и точность сокращенной подготовки.

- •Глазомерную подготовку применяют при отсутствии карты или в условиях, когда использование карты не представляется возможным (несоответствие местности и карты и т.Д.).

- •1. Поражение наблюдаемых и ненаблюдаемых целей с закрытой огневой позиции без пристрелки. Способы обстрела целей и порядок выполнения огневых задач батареей.

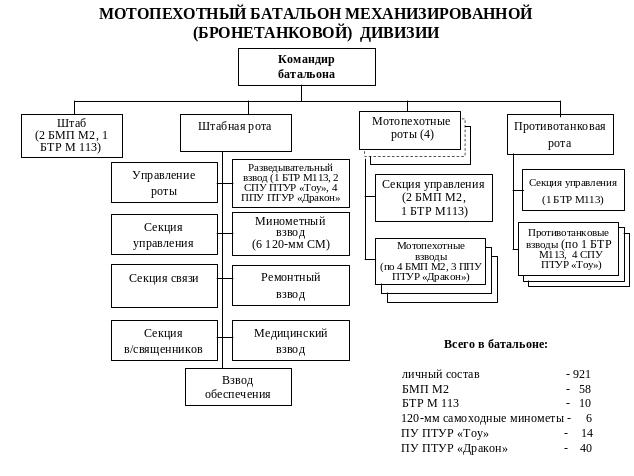

- •2. Организация и основное вооружение танкового батальона мотопехотного батальона армии фрг

- •Вопрос 1. Сущность стрельбы с закрытой огневой позиции. Задачи и виды пристрелки. Категории разрывов.

- •Вопрос 2. Цель обороны. Требования к обороне. Условия перехода к обороне. Тактические нормативы общевоинских подразделений в обороне.

- •1 Вопрос. Сущность пристрелки по нзр. Пристрелка направления. Коэффициент удаления, его назначение, расчет и правила применения.

- •2 Вопрос. Построение обороны мотострелковых подразделений. Силы и средства усиления

- •Вопрос 1. Сущность пристрелки по нзр. Пристрелка дальности. Шаг угломера, его назначение, расчет и правила применения.

- •Вопрос 2. Цели наступления. Способы перехода в наступление. Тактические нормативы мотострелковых подразделений в наступлении.

- •Вопрос 3. Практически. Определить наименьшие прицелы.

- •Вопрос 1. Сущность пристрелки по нзр. Порядок пристрелки захватом цели в вилку.

- •Вопрос 2. Наступление сходу. Тактические нормативы, Атака, Способы атаки и условия применения.

- •Вопрос 3. Практика. Определить глубину укрытия.

- •1. Сущность пристрелки по нзр. Условия перехода к стрельбе на поражение.

- •2. Боевые задачи мотострелковых подразделений в наступлении. Средства усиления.

- •Вопрос 1

- •Вопрос 1. Веер разрывов и его интервал. Направление веера в ходе стрельбы.

- •Вопрос 2. Расположение подразделений на месте. Организация непосредственного и сторожевого охранения.

- •Билет 19.

- •Вопрос 1. Сущность пристрелки по нзр. Особенности пристрелки и стрельбы на поражение цели глубиной более 100м.

- •Вопрос 2. Боевой порядок артиллерийских подразделений. Требования к нему. Тактические нормативы.

- •Билет 20.

- •Вопрос 1. Условия выполнения задачи №4 кпа-93, время выполнения огневой задачи, норма расхода боеприпасов. Порядок и правила разбора и оценки выполнения огневой задачи.

- •2 Вопрос. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного взрыва. Способы защиты.

- •2 Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ.

- •2 Подготовка впхр (Войсковой прибор химической разведки) к разведке.

- •Вопрос 2. Демаскирующие признаки минных полей

- •Вопрос 3. Придать основному орудию он стрельбы по вехам

- •2 Вопрос. Назначение артиллерийских подразделений и основные принципы их боевого применения.

- •Вопрос 2. Содержание рабочей карты командира артиллерийского подразделения. Порядок и правила ее ведения.

- •Вопрос 2. Содержание рабочей карты командира арт. Подразделения. Порядок и правила ее ведения.

- •Вопрос 3. Практически. Подготовить паб-2м к работе. Провести ориентирование по известному дирекционному углу.

- •1.2 Зависимость между угловыми и линейными величинами.

- •Вопрос 1. Основы управления огнем артиллерийских подразделений. Постановка огневых задач командиром батареи и их контроль выполнения.

- •Вопрос 2

- •Вопрос 1. Поражение целей при стрельбе прямой наводкой. Поражение неподвижных и движущихся целей при стрельбе прямой наводкой.

- •2 Вопрос. Сущность и содержание топогеодезической привязки кнп и оп. Способы привязки по карте с помощью приборов.

- •Билет 31

- •Вопрос 1. Оп, виды оп, основное орудие. Фронт, интервал между орудиями. Интервал относительно основного.

- •Вопрос 2. Системы координат. Их назначение и использование в войсках.

- •Вопрос 2

- •1 Выбор закрытой оп, ее подготовка и занятие огневыми взводами.

- •2 Поощрения и взыскания, применение к военнослужащим. Предложения, заявления и жалобы.

- •Вопрос 1. Построение параллельного веера.

- •Вопрос 2. Боевой порядок артиллерийских подразделений. Требования к нему. Тактические нормативы.

- •1 Вопрос. Определение наименьших прицелов

- •2 Вопрос. Цель обороны. Требования к обороне.

- •Вопрос 1. Порядок организации инженерного оборудования огневой позиции.

- •Вопрос 2. Цели наступления. Способы перехода в наступление. Тактические нормативы мотострелковых подразделений в наступлении.

- •Билет 39.

- •Вопрос 1. Порядок подготовки данных старшим офицером батареи для стрельбы по плановым целям.

- •Вопрос 2. Способы передвижения подразделений. Передвижение своим ходом (маршем). Маршевые возможности.

Глазомерную подготовку применяют при отсутствии карты или в условиях, когда использование карты не представляется возможным (несоответствие местности и карты и т.Д.).

Глазомерную подготовку выполняют расчетным или графическим способом. При этом поправки на метеорологические и баллистические условия стрельбы и на превышение цели учитывают хотя бы приближенно, а исчисленные данные округляют до сотен метров и десятков делений угломера.

Глазомерная подготовка расчетным способом применяется, если ОП, НП и цель находятся приблизительно в створе, в следующем порядке:

определяется где проходит ОН стрельбы на местности;

определяют

на глаз или любым подручным способом

расстояние между НП и ОП (базу

)

присваивая значению базы знак «+» если

батарея сзади НП, «

)

присваивая значению базы знак «+» если

батарея сзади НП, « »

если впереди НП.

При отсутствии прямой видимости между

командно-наблюдательным пунктом и

огневой позицией положение последней

обозначается сигнальной ракетой,

трассирующими пулями и т.д.;

»

если впереди НП.

При отсутствии прямой видимости между

командно-наблюдательным пунктом и

огневой позицией положение последней

обозначается сигнальной ракетой,

трассирующими пулями и т.д.;

определят на глаз расстояние до цели ( );

с

помощью бинокля или на глаз определяют

угол между основным направлением

стрельбы с НП и целью (угол

),

присваивая ему знак «+», если цель правее

ОН, «

»

- если левее;

),

присваивая ему знак «+», если цель правее

ОН, «

»

- если левее;

рассчитывают дальность стрельбы:

;

;

рассчитывают величину:

;

;

рассчитывают доворот от ОН стрельбы:

.

.

Если

пристрелка будет производиться по НЗР,

значение

принимается

равным «0».

принимается

равным «0».

Глазомерная подготовка графическим способом выполняется на планшете (листе клетчатой или миллиметровой бумаги) в следующем порядке:

нанести

произвольно на планшет (лист бумаги)

командно - наблюдательный пункт (точка

);

);

измерить

с командно-наблюдательного пункта

дирекционные углы на цель

и на огневую позицию

и на огневую позицию

;

;

определить любым способом дальность командира и величину базы ;

построить

в точке

дирекционный угол

,

отложить в выбранном масштабе на

прочерченной линии расстояние

и нанести цель (точка

,

отложить в выбранном масштабе на

прочерченной линии расстояние

и нанести цель (точка

)

на планшет (лист бумаги);

)

на планшет (лист бумаги);

построить

в точке

дирекционный угол

,

отложить в выбранном масштабе на

прочерченной линии расстояние Б и

нанести огневую позицию (точка

,

отложить в выбранном масштабе на

прочерченной линии расстояние Б и

нанести огневую позицию (точка

)

на планшет (лист бумаги);

)

на планшет (лист бумаги);

измерить

расстояние

– топографическую дальность до цели;

– топографическую дальность до цели;

построить

в точке

дирекционный угол

(линия

(линия

)

и измерить топографический доворот от

основного направления стрельбы на цель.

)

и измерить топографический доворот от

основного направления стрельбы на цель.

Общевойсковой бой. Характерные черты и принципы его ведения.

Бой может быть общевойсковым, воздушным, противовоздушным и морским.

Общевойсковым является бой, в котором участвуют соединения, части и подразделения всех родов войск и специальных войск, авиации, а на приморских направлениях - и кораблей Военно-Морского Флота.

Современный бой Сухопутных войск является общевойсковым.

Общевойсковой бой может вестись с применением ядерного оружия и других средств поражения или с применением только обычного оружия.

Сущность боя определяется целью ведения боя. Сущность заключается в поражении (уничтожении или пленении живой силы) противника всеми имеющимися средствами с целью выполнения боевой задачи (захвата либо удержания намеченных районов, рубежей местности, вооружения, техники и т.д.).

Основными видами общевойскового боя являются оборона и наступление.

Оборона осуществляется преднамеренно или вынужденно с главной целью - отразить наступление противника, нанести ему потери и создать условия для перехода своих войск в наступление.

Наступление проводится в целях полного разгрома противника и овладения важными районами (объектами) местности.

Оборона и наступление тесно взаимосвязаны. Любая оборона содержит элементы наступления, а наступление – элементы обороны.

Принципы ведения боя.

Принципы ведения общевойскового боя – это основные руководящие правила, положения по организации и ведению боя, операции и войны в целом. В них получают свое выражение объективно действующие законы вооруженной борьбы. Они не выдумываются людьми, а являются результатом научного обобщения практики вооруженной борьбы.

Принципы, основываясь на объективных законах вооруженной борьбы, содержит рекомендации о наиболее целесообразных условиях ее ведения, они говорят именно о том, что и как нужно сделать для достижения победы над противником.

Основными принципами ведения современного общевойскового боя (СОВБ) являются:

- постоянная готовность соединений, частей и подразделений;

- решительность, активность и непрерывность ведения боя;

- согласованное применение частей и подразделений родов войск и специальных войск;

- поддержание непрерывного взаимодействия между ними;

- внезапность действий и применение военной хитрости (обман противника);

- решительное сосредоточение усилий на главном направлении и в решающий момент;

- маневр частями и подразделениями, ударами и огнем;

- своевременное восстановление боеспособности частей (подразделений);

- всестороннее обеспечение боя;

- полное напряжение моральных и физических сил, использование морально-психологического фактора в интересах выполнения боевой задачи;

- твердое и непрерывное управление подразделениями.

Практически. Подготовить ПАБ-2М к работе. Провести ориентирование ПАБ-2М по заранее известному дирекционному углу.

БИЛЕТ № 9

Поражение неподвижных наблюдаемых наземных целей. Корректирование огня в ходе стрельбы на поражение.

К наблюдаемым относятся такие цели, которые наблюдаются в процессе всей стрельбы на поражение.

Батарея (взвод) стрельбу на поражение ведет сериями беглого огня по 2…4 снаряда на орудие, а дивизион – сериями беглого огня по 2 снаряда на орудие (орудие-установку) или огневыми налетами.

Установки для стрельбы на поражение наблюдаемых целей определяют, как правило, пристрелкой. Установки, определенные другими способами, по возможности проверяют выстрелами основных орудий батарей или корректируют огонь в ходе стрельбы на поражение.

Корректирование огня проводят по результатам оценки отклонения центра группы разрывов в залпе от центра цели с помощью электронно-оптических и технических средств разведки по наблюдению знаков разрывов, а при благоприятных условиях глазомерно. При корректировании огня определяют и вводят корректуры дальности, направления, веера, высоты разрывов и скачка (шкалы) прицела. При невозможности определения отклонения центра группы разрывов в залпе по дальности с помощью дальномера или глазомерно, его определяют по наблюдению знаков разрывов и принимают равным по линии наблюдения:

при глубине цели менее 100 м – 50 м, если получены все перелеты или недолеты при определении установок пристрелкой цели или проверкой установок выстрелами основных орудий (100 м, при определении установок другими способами без проверки выстрелами основных орудий), и 25 м, если получена накрывающая группа с преобладанием перелетов или недолетов;

при глубине цели 100 м и более – глубине цели, если получены все перелеты относительно дальней границы цели (недолеты относительно ближней границы цели) после пристрелки цели или при определении установок другими способами с проверкой установок выстрелами основных орудий (1,5 глубины цели, если установки определялись другими способами без их проверки выстрелами основных орудий), 2/3 глубины цели, если получено преобладание перелетов (недолетов) относительно дальней (ближней) границы цели и 1/2 глубины цели, если получено примерное равенство перелетов и недолетов относительно дальней (ближней) границы цели.

Корректуры дальности и направления определяют с помощью приборов (ПРК, ПУО, МК, ЭВМ), а при поправке на смещение менее 5-00 – также аналитически.

Веер корректируют при ПС не более 5-00 в тех случаях, когда обстреливается не весь фронт цели или когда часть разрывов (1/3 и более) выходит за пределы фронта цели.

Скачок (шкалу) прицела исправляют в тех случаях, когда 1/3 разрывов и более выходят одновременно за дальние и ближние границы цели или цель не обстреливается по всей глубине.

Корректуры в установки прицельных приспособлений вводят на огневых позициях батарей при переходе от одного порядка ведения огня к другому, при очередной смене установок или в ходе огневого налета, а также между сериями беглого огня.

2) Организация и основное вооружение мпб мд (бригад) армии США.

Состав МПБ

Сухопутные войска США организационно сведены в армейские корпуса (АК), дивизии, отдельные бригады и полки, отдельные и линейные батальоны (дивизионы), роты (батареи). Высшим тактическим соединение сухопутных войск США является армейский корпус. Стабильной организационной структуры он не имеет. Основным тактическим соединением сухопутных войск является дивизия. Механизированная дивизия в своем составе имеет четыре мотопехотных и пять танковых батальонов. Основным боевым подразделением механизированной (бронетанковой) дивизии является мотопехотный (танковый) батальон.

Мотопехотный батальон организационно состоит из штаба и шести рот (штабной, четырех мотопехотных, противотанковой).

Штабная рота (373 чел.) выполняет задачи боевого и тылового обеспечения. Она включает управление, секцию управления, секцию военных священников и шесть взводов:

разведывательный (6 БРМ М3А1 «Брэдли», БТР М113, 2 СПУ ПТУР «Тоу-2», 4 ППУ ПТУР «Дракон»);

минометный (управление на двух автомобилях М966 и две минометные секции, в каждой по три 120-мм самоходных миномета);

связи;

медицинский;

обеспечения;

ремонтный.

Мотопехотная рота (116 чел.) является основной боевой единицей батальона и состоит из секции управления и трех мотопехотных взводов.

Противотанковая рота (65 чел.) представляет собой мобильный противотанковый резерв командира мотопехотного батальона.

Вооружение. Всего в мотопехотном батальоне 921 человек, 58 БМП М2А1 «Брэдли», шесть 120-мм самоходных минометов, 14 самоходных ПТРК М901, 40 ПУ ПТУР «Дракон», 10 БТР М113А1, 8 КШМ М577А12, 70 7,62мм ручных пулеметов М240, 114 автомобилей, около 250 радиостанций и др.

Перспективы. Программа «Армия-21», рассчитанная до 2015 года, предусматривала проведение реорганизации «тяжелых» (механизированных и бронетанковых) соединений, составляющих основу сухопутных войск, с целью создания более гибких, обладающих высокой живучестью формирований, способных успешно противостоять любому противнику. Этого предполагалось достигнуть путем оснащения соединений вооружением и военной техникой (ВВТ), разработанными на базе новейших цифровых технологий и позволяющими формировать для органов управления всех уровней, а также отдельных военнослужащих единое командно-информационное пространство.

Пристрелку цели ведут по измеренным отклонениям или по наблюдению знаков разрывов. По измеренным отклонениям пристрелку проводят с помощью дальномера, сопряженного наблюдения, секундомера, радиолокационной станции, подразделения звуковой разведки, средств воздушной разведки.

Определяют отклонения разрывов от цели по дальности в метрах (знаки разрывов) и по направлению в делениях угломера или определяют полярные (прямоугольные) координаты разрывов;

Оценивают категорию разрывов (наземный или воздушный)

Отклонения разрывов по дальности определяют по приборам или расчётно. При невозможности нахождения дальности оценивают по наблюдаемым знакам (НЗР).

Отклонения по направлению определяют в делениях угломера от центра цели.

Корректуры по дальности и направлению при ПС>5-00 определяют на ПРК, ПУО, ЭВМ, МК. При ПС <5-00 также расчётно с использованием шага угломера и коэффициента удаления.

Где:

– корректура

в направление

– корректура

в направление – направление

на разрыв с КНП

– направление

на разрыв с КНПКу=

– коэффициент удаления

– коэффициент удаленияШу=

– шаг угломера

– шаг угломера корректура

в дальность

корректура

в дальность

Пристрелку начинают на исчисленных установках по цели (центру Групповой цели), которые определяют способом полной (сокращенной) подготовки, с использованием пристрелянных поправок, способом глазомерной подготовки или глазомерным переносом огня.

Дальномерщик докладывает дальность и дирекционный угол на цель и каждый разрыв. Отклонения по направлению по разрыву определяются как разность дирекционных углов по разрыву и по цели.

Пристрелку начинают одиночным выстрелом на исчисленных установках. Далее вводят корректуры и назначают три выстрела. К стрельбе на поражение переходят, введя корректуры (не менее двух) либо при попадании в цель.

Уяснение задачи

Цель действий, замысел старшего начальника, место батальона в замысле, задачи соседних подразделений и взаимодействие с ними, срок готовности к выполнению задачи.

Оценка обстановки – анализ факторов и условий. Оценка боевого состава и вскрытия замысла противника, оценка своих войск (положение, характер действий), местности (рельеф, дороги, заграждения), климата и др. факторов. Также проводится расчёт сил и средств, времени занятия рубежей и т.д.

Решение: замысел боя (способы действий, боевой порядок, обеспечение скрытности), задачи подразделениям, вопросы взаимодействия, обеспечения и управления

Билет 10