- •В. Мигачев

- •Мореходное училище вмф

- •Торжественное и клятвенное обязательство

- •Приказ Главнокомандующего Военно-морскими силами ссср

- •Глава I. Создание училища

- •1.1. Они были первыми

- •1.2. Формирование управления

- •1.3 Первый и второй наборы курсантов

- •1.4. Третий набор курсантов

- •1.5. Корпус № 3

- •13 Группа Судомеханического отделения.

- •1.6. Четвертый набор курсантов

- •1.7. Беспокойное хозяйство

- •1.7. Все наверх, паруса ставить!

- •1.8. Быт и досуг курсантов

- •1.9. Повседневные заботы

- •Глава II. Становление учебного процесса

- •2.2. Руководитель практики

- •2.3. Образование радиотехнического отдела

- •Первый выпуск радиотехников

- •2.4. Четвертый выпуск

- •Глава III. Учебная база вспомогательного флота вмф

- •3.2. Подготовка электромехаников

- •Глава IV. Совершенствование лму вмф

- •Глава V. Накануне перестройки.

- •5.2. Первая научно-практическая конференция

- •5.3. На пути к юбилею училища

- •Глава VI. Образование морского колледжа

- •Венки на море. Таллинн 1991 г

- •Глава VII. Перелом

- •Глава VI. Катастрофа

5.3. На пути к юбилею училища

В статье, опубликованной в газете «Советский моряк» 19 февраля 1986 года под названием «Залог наших успехов», начальник политотдела капитан 1 ранга В.Светильков отмечал: « … В настоящее время в училище сложился работоспособный дружный коллектив, качественно решающий свои задачи. Организующей и направляющей силой в училище являются коммунисты. И если на первом партийном собрании училища, состоявшемся в 1947 году, присутствовало 10 коммунистов, то сегодня их число выросло в десятки раз. … Перестройка высшего и среднего специального образования, начавшаяся по решению XXVII съезда КПСС, воспринята коллективом училища, как свое кровное дело. Парторганизации ведут настойчивый поиск путей совершенствования учебно-воспитательного процесса».

Действительно, учебный процесс требовал совершенствования. Интенсивно изменялась техника и вооружение ВМФ, на судах внедрялись автоматика и средства вычислительной техники. Требовался переход на более высокий уровень подготовки специалистов для вспомогательного флота. Ведущие преподаватели училища: И.Вербенко, С.Лобанов, Я.Сирко, О.Кузнецова, Р.Гаврюшина и многие другие понимали, что любые изменения влияют, прежде всего, на состояние учебно-лабораторной базы, на основе которой проводятся практические занятия. Однако, изменения на флоте не происходят так быстро, как казалось, и одними решениями съезда здесь не обойтись. Наряду с внедрением новой техники следовало вносить корректуру в учебные планы и программы, оставляя в своей основе традиционные методы решения учебных задач.

На повестке дня партийных собраний обсуждался один вопрос: подготовка кадров и идейно-политическое воспитание курсантов. Партийность обучения – что это такое? В работах В.И.Ленина такой принцип сформулирован не был. А что такое социально-классовая направленность учебного процесса? На взгляд преподавателей такая формулировка была похожа на бред не совсем нормального человека. Особенное возмущение внедрение партийности преподавания вызывало у представителей технических дисциплин, изучение которых не носило социально-экономического характера. Что означает социально-политический аспект лекции? «Аспект» - латинское слово, определяющее точку зрения, с которой рассматривается изучаемый предмет, объект, понятие и явление. Не понятно, причем тут общественно-политические отношения? Во всех новых словосплетениях трудно было заметить, куда могут завести людей новые идеологи КПСС.

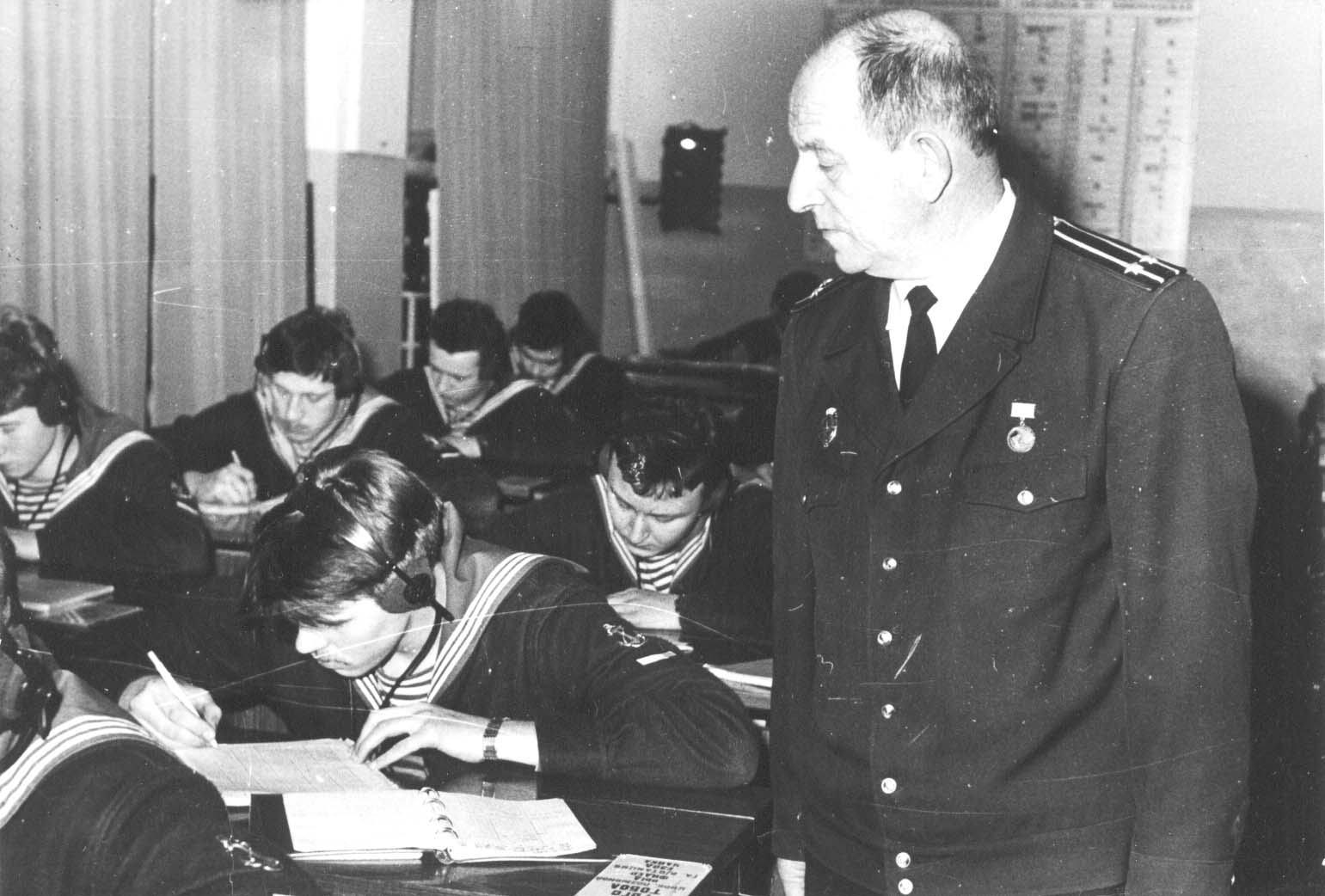

П реподаватель

СМЦ С.Лобанов раскрывал тему занятий

на открытом уроке осторожно. То, что

вчера казалось очевидным, сегодня должно

иметь политический характер. Бессонная

ночь в размышлениях не привела к осознанию

классового характера изобретения

дизельных энергетических установок

корабля. Мысль увязать отказ дизеля с

политической бдительностью не укладывалась

в сознании. Дизель, как механизм, был

беспартийным.

реподаватель

СМЦ С.Лобанов раскрывал тему занятий

на открытом уроке осторожно. То, что

вчера казалось очевидным, сегодня должно

иметь политический характер. Бессонная

ночь в размышлениях не привела к осознанию

классового характера изобретения

дизельных энергетических установок

корабля. Мысль увязать отказ дизеля с

политической бдительностью не укладывалась

в сознании. Дизель, как механизм, был

беспартийным.

Преподаватель А.Белов добивался понимания курсантами технической политики партии и пытался внушить курсантам постоянную заботу КПСС об оснащении вспомогательного флота новой боевой техникой. У него тоже были вопросы к людям, пытающим обосновать главенствующую роль партии в жизни и воспитании нового поколения. Он видел, что курсанты становятся другими. Примером служили моряки торгового флота, которые везли из-за границы модные плащи-болонья, женские колготки, жвачку и сигареты. Товар пользовался спросом у населения страны, где давно не менялся ассортимент легкой промышленности. Реализация заграничного ширпотреба приносила неплохой доход морякам. А, что доставалось вспомогательному флоту?

Выпускников распределяли на Балтийский, Северный, Черноморский и Тихоокеанский флота. Судоводители, механики, радисты и электромеханики были востребованы на судах вспомогательного флота. Молодых специалистов ждали морские буксиры, ледоколы, танкеры, водолеи, килекторы и даже плавучие краны.

Суда для вспомогательного флота строились не только в СССР, но и в Польше, Германии, Финляндии. Ремонт судов также производился в зарубежных странах. Для перегона судов использовались экипажи подразделений судов обеспечения.

Одновременно с учебным процессом в училище проводилась культурно-массовая работа с курсантами. «Неграмотный человек стоит вне политики», - подчеркивал В.И.Ленин и был прав. Инструктора политического отдела, сотрудники библиотеки, командиры учебных рот стремились показать курсантам достопримечательности Ленинграда. С этой целью в выходные дни для курсантов устраивались экскурсии в музеи города и окрестностей. Сокровища Эрмитажа, Русского музея, дворцы Петергофа и Пушкина были доступны для посещения. Курсанты с большим интересом рассматривали картины великих художников, знакомились с дворцами и парками.

В библиотеке училища регулярно проводились встречи курсантов с поэтами и писателями. Леонид Борич – бывший военный врач рассказал о том, как писал рассказ «Игра в лото под Новый год» и экранизации его романа «Третье измерение». Литературовед Б.Ряшенцев поделился воспоминаниями о встречах с Василием Шукшиным и о съемках фильма «Они сражались за Родину».

Последняя комплексная проверка ЛМУ ВМФ состоялась в 1986 году. Комиссию возглавлял заместитель ГК ВМФ – начальник ВМУЗ вице-адмирал А.М.Косов. Председатель комиссии отметил полную согласованность учебных программ, хорошую организацию учебного процесса. К недостаткам отнесли слабую тренажерную подготовку из-за отсутствия техники, недостаточно четкое знание Уставов ВС СССР и руководящих документов. В целом училище получило хорошую оценку.

В 1986 году коллектив цикла Военно-морской

подготовки вышел победителем в

социалистическом соревновании между

отделами и за достигнутые успехи

награжден грамотой. За долгие годы

постоянного совершенствования, благодаря

самоотверженному труду преподавателей

и лаборантов, цикл ВМП фактически

превратился в самостоятельное учебное

заведение, которому стало тесно в рамках

старых помещений и разрозненных

кабинетов. В 1984 цикл ВМП переехал в новые

помещения, где были оборудованы кабинеты:

боевых средств флота, средств связи,

энергетических установок корабля,

тактической подготовки, живучести,

партполитработы и общевоинских уставов.

С 1984 года цикл возглавляет капитан 1

ранга А.С.Гаврилов.

1986 году коллектив цикла Военно-морской

подготовки вышел победителем в

социалистическом соревновании между

отделами и за достигнутые успехи

награжден грамотой. За долгие годы

постоянного совершенствования, благодаря

самоотверженному труду преподавателей

и лаборантов, цикл ВМП фактически

превратился в самостоятельное учебное

заведение, которому стало тесно в рамках

старых помещений и разрозненных

кабинетов. В 1984 цикл ВМП переехал в новые

помещения, где были оборудованы кабинеты:

боевых средств флота, средств связи,

энергетических установок корабля,

тактической подготовки, живучести,

партполитработы и общевоинских уставов.

С 1984 года цикл возглавляет капитан 1

ранга А.С.Гаврилов.

Предшественник Гаврилова капитан 1 ранга Зайцев А.Н. (1923 г.р.) уволился в запас. За плечами талантливого офицера большой опыт службы на Вспомогательном флоте. Окончив ТО ВВМУ в 1945 году, Зайцев командует большим охотником, паровым буксиром «МБ-36», танкером «Таганрог», военным транспортом «Уссури». После окончания ВОЛСОК его назначают старшим помощником командира ЭМ «Выразительный». Быть вторым лицом на корабле Зайцев не привык, его тянет на Вспомогательный флот, где имеется своя специфика службы. Анатолия Николаевича назначают командиром группы судов и аварийно-спасательной службы в Петропавловск-Камчатский. Последняя его должность на флоте – командир измерительного комплекса «КИК-8» на судах 4-й Тихоокеанской гидрографической экспедиции. Грудь офицера украшали: орден Боевого Красного знамени (1945), медаль «За боевые заслуги» (1951) и медали за выслугу лет. Заслуга Анатолия Николаевича Зайцева состоит в том, что он сформировал на цикле ВМП хороший педагогический коллектив, создал творческую атмосферу, благодаря чему были оборудованы прекрасные учебные кабинеты.

5.4. 40 лет ЛМУ ВМФ

Директива Министра обороны СССР и начальника Главного политического управления СА и ВМФ № Д-1 от 5 января 1987 года предписывала организовать очередное социалистическое соревнование. На совещании с начальниками отделов и циклов было решено приурочить соревнование к празднованию 40-летия с момента образования училища. В соревновании намечалось два основных этапа: первый – ко дню сорокалетия училища, а второй – к 70-й годовщине Великой Октябрьской революции. Партийная и комсомольские организации активно включились в работу по подготовке к юбилеям.

Начальник училища Лев Николаевич Потехин предложил провести очередную научно практическую конференцию. Конференция состоялась 19 февраля 1987 года. Л.Н.Потехин отметил в своем докладе, что за прошедшие 40 лет, Ломоносовским мореходным училищем подготовлено и направлено на Вспомогательн6ый флот 7253 специалиста. По дневной форме обучения – 6248. Из них: судоводителей – 2626, судомехаников – 2417, радиотехников – 608, электромехаников – 328. Кроме этих специальностей было выпущено 65 человек морских судоводителей с правом эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. По заочной форме обучения училище окончило 1005 человек: судоводителей – 403, судомехаников – 602. Приведенные цифры внушительно доказывали присутствующим на конференции, что училище, как учебное заведение, оправдывает свое назначение.

Среди выпускников училища появились кавалеры высоких правительственных наград: .Герой социалистического труда В.И.Бармута, капитан-директор рыболовного флота; капитан танкера «Генрих Гасанов» С.А.Осипов награжден орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции; капитан танкера «Днестр» В.А.Урбанович – орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета. Орденами Трудового Красного Знамени награждены капитаны: А.Г.Поцелуйко, К.Н.Попов, В.П.Винниченко, О.Л.Ильяшенко, А.В.Жуков. Капитан ледокола «Добрыня Никитич» Е.Г.Гуменюк с гордостью носит орден Октябрьской Революции.

Вопрос подготовки и воспитания командных кадров для судов обеспечения возник на повестке дня конференции не случайно. В проекте постановления ЦК КПСС «Основные направления перестройки высшего и среднего специального образования в стане» была поставлена задача обеспечить опережающее развитие высшего и среднего специального образования, производства и науки.

Опыт идеологической и политико-воспитательной работы в училище подробно раскрыл начальник политического отдела В.Т.Светильков. «Время требует инициативы и творчества во всех сферах жизни, - сказал он с трибуны. – Оно выдвинуло беспрецедентные по своей новизне и масштабам задачи, которые должны быть решены в самые сжатые исторические сроки». Анализ последних двух выпусков (1985 и 1986 гг) показывал, что на Вспомогательный флот было направлено более 500 выпускников. Каждый девятый специалист ушел на флот коммунистом, а каждый десятый окончил училище с отличием. Численные показатели выглядели весьма внушительно, если не считать текущих издержек, характерных для каждого учебного заведения. Так в 1986 году было выпущено 258 специалистов, а отчислено за три года обучения 104 человека. Из них: 50 по недисциплинированности, 40 – по нежеланию учиться и только 14 – по неуспеваемости. Потери составили 40,3%. Основное количество отчисленных курсантов приходилось на второй курс, который, как известно, являлся наиболее сложным с позиций формирования будущего моряка. Командиры рот Мокринский, Сокульский, Исаенков проявляли высокую требовательность к курсантам, но не считались с личными интересами молодых людей, не имеющих флотской закалки. Формализм в отношениях с людьми стал процветать во многих подразделениях. Политический отдел, партийные и комсомольские организации обращали внимание на факты равнодушного отношения к людям, но не всегда вовремя реагировали на зарождавшиеся негативные явления.

Особое внимание командование училища обращало на вести, приходящие с флотов. Представитель 85 инспекции по безопасности мореплавания ВМФ капитан 2 ранга Ю.Н.Яковлев сообщил, что в 1986 году значительно увеличилось количество аварий на Вспомогательном флоте. Причинами аварий являлись неудовлетворительная базовая подготовка судов к плаванию, слабая морская выучка командного состава, безответственность должностных лиц. Пожар на ледоколе «Вьюга» на Тихоокеанском флоте 30 марта был характерным примером.

Ледокол проекта 97 был построен в 1962 году и вошел в состав УВСГ ТОФ. Текущий ремонт судна был произведен в 1982 году. Ледокол считали сравнительно новым судном, поэтому плановые профилактические работы на нем не производились. Судно находилось в двухчасовой готовности. На борту из 42-х членов экипажа присутствовало только 14 человек. Отсутствовал старший механик. Его обязанности исполнял второй механик – служащий А.П.Виноградов. 30 марта капитан ледокола Н.М.Бублик получил приказ о выходе в Амурский залив для проводки ПЖК-50. В 18 часов 30 минут на судне почувствовали запах гари и обнаружен дым в районе одной из кают на главной палубе.

Капитан объявил судовую тревогу и направил к месту возгорания второго механика и двух матросов из состава экипажа. Механик и матросы вооружили пожарный ствол и огнетушители. Расписание по борьбе с пожаром отсутствовало, а действия личного состава по борьбе с пожаром для одной смены экипажа не отработаны. В результате неразберихи пожар на начальной стадии не был потушен. Огонь распространялся под нашивными листами подволока, поэтому применение огнетушителей и пожарного рукава оказалось неэффективным. Огонь распространялся быстро и вскоре охватил всю надстройку. По УКВ капитан доложил дежурному диспетчеру о пожаре, приказал покинуть внутренние помещения и обесточить судно.

В 18 часов 50 минут к борту ледокола подошел ПЖК-50 и приступил к тушению пожара водой через иллюминаторы ледокола. К этому времени подошел спасатель «Машук», который высадил на ледокол аварийную партию. В 21 час 40 минут спасатель начал буксировку «Вьюги» к пирсу мыса Артур. К причалу подошли ПЖК-43, ПЖК «Алтай» и спасатель «Алатау». Усилиями экипажей ПЖК, аварийных партий спасателей, пожарных команд города и гарнизона ночью пожар был потушен. В тушении пожара не участвовал лишь экипаж самого ледокола.

Последствия были печальны. Выгорели все каюты командного состава, коридоры, ходовой мостик и радиорубка. Пострадало шкиперское, водолазное и техническое имущество стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Судно было направлено на ремонт. Комиссия установила, что причиной пожара явилось замыкание кабельных трасс сети освещения за потолочной обшивкой одной из кают.

Капитан 2 ранга Ю.Яковлев высказал ряд предложений по улучшению качества подготовки судоводителей касающихся практики использования радиотехнических средств.

С докладом «Основные направления работы Судоводительского цикла по повышению качества практической подготовки судоводителей» выступил преподаватель СВЦ капитан 1 ранга запаса В.А.Иванов. «Я хотел бы рассмотреть два вопроса: О значении подготовки судоводителей и соотношение времени на теорию и практику, - сказал он. – Штурман, как никто другой, должен обладать целым арсеналом устойчивых навыков: измерение навигационных параметров, их обработка, ведение прокладки, определение и уничтожение девиации магнитных компасов, знание радиодевиации. К этому арсеналу добавляются умении производить расчеты на расхождение судов. Знание маневренных элементов судна – индивидуально. Таким образом, мы готовим не капитанов, а штурманов. Путь на мостик у каждого человека свой».

Согласно существующей программе на дисциплину «Навигация» отводилось 199 часов. По учебному плану практике уделялось 50% учебного времени. Такая система подготовки штурманов складывалась годами и вполне себя оправдала. На СВЦ имелось два кабинета навигационной прокладки, где были установлены полигоны для пеленгования. Такой подход давал возможность тренировать курсантов в измерении пеленгов и приближать условия ведения учебной прокладки к реальным. В радионавигационном кабинете силами лаборантов Евграфова и Линева был создан тренажер для определения места по радиомаякам. В кабинете девиации магнитного компаса преподаватель Коршунов и лаборант Муленко сделали макет, позволяющий понять и усвоить способы уничтожения полукруговой и определения остаточной девиации. Учебные кабинеты пополнились магнитным компасом КМ-145, эхолотом «Молога», приемоиндикаторами «Пирс-2», «Шхуна», КПФ-7.

Практика курсантов СВО проводилась на учебном судне «Луга». Основной формой практической учебы являлось несение штурманских вахт. Преподаватели навигации Алексеев и Рожков приучали курсантов к оценке точности счисления места судна и обсервации. Дуэль и Маковиз добивались точности решения астрономических задач. В целом практика подготовки судоводителей была организована на хорошем уровне и не уступала подготовке курсантов военно-морских училищ.

Обзорную характеристику задач, выполняемых судами обеспечения Черноморского флота, дал капитан 3 ранга И.В.Леонов-Москаленко. Он отметил работу капитана-наставника 58 группы судов обеспечения, капитана дальнего плавания Анатолия Григорьевича Поцелуйко (выпускник 1951 года), капитана танкера «Койда» Шкокова Вячеслава Петровича (выпускник 1965 года) и его однокашника капитана танкера «Борис Чиликин» Панова Константина Николаевича. «За последние 10 лет суда УВФ ЧФ, на которых ходят в море выпускники ЛМУ ВМФ, не имели ни одной аварии из-за штурманской ошибки».

По мнению докладчика, выпускники училища обладали следующими недостатками:

Слабо воспитано чувство командира – человека способного руководить рядовым составом. Так штурман Шереметьев, заступив на дежурство по судну, привел себя в нетрезвое состояние, подделывал записи в судовом журнале. Сменный помощник капитана В.А.Потапов за низкие моральные качества переведен в матросы и уволен. Козишкурт несколько лет занимал должности помощников капитана, но был уволен за пьянство.

Слабо развито чувство любви к морю. Этим недостатком страдают выпускники, которые довольствуются мелкими плавсредствами и не стремятся к продвижению по должности.

Недостаточное знание материальной части. Приходится сталкиваться с тем, что на старых судах встречается техника производства 40-х и 50-х годов.

Важным вопросом конференции было материальное обеспечение выпускников. Начальные оклады составляли 115 – 150 рублей. Оклады в сумме 225 -250 рублей получали капитаны в возрасте старше 45 лет. Немаловажным фактором была и жилплощадь, которую не предоставляло УВФ вопреки распоряжению Совета Министров СССР.

Флагманский связист соединения капитан 3 ранга В.С.Туркин подробно осветил деятельность выпускников Радиотехнического цикла. «Подавляющее число радистов не отстает от требований времени, грамотно обслуживает самую сложную технику, мастерски работает в эфире, - сказал офицер. – Среди них особое место занимает начальник радиостанции ледокола «Добрыня Никитич» Леоненко Владимир Петрович (выпуск 1958 года), начальник радиостанции транспорта «Печора» Кизенко Владимир Владимирович (выпуск 1966 года), начальник радиостанции транспорта «Хопер» Петровский Иван Семенович (выпуск 1967 года), начальники радиостанций Теслер, Казаков, Балабанов и многие другие».

Управление связи Северного флота оценивало работу радиоспециалистов ЛМУ ВМФ в сетях дальней оперативной связи только на «хорошо» и «отлично». Радиооператорская подготовка на РТЦ была поставлена на высоком профессиональном уровне. Флотские связисты отмечали, что по качеству радиопередач специалисты Вспомогательного флота превосходят радистов боевых кораблей, имеющих более высокую техническую оснащенность и количественный состав специалистов.

По штату численный состав радиостанции судна Вспомогательного флота состоял из трех человек: начальника радиостанции и двух радиооператоров. Они могли обеспечить непрерывную круглосуточную работу с заданными корреспондентами, оперативно справляться с ремонтом аппаратуры в море. В 1986 году лучших показателей добились радиотехнические службы танкера «Дубна», транспорта «Печора», танкера «Генрих Гасанов. Эти успехи базировались на фундаменте хороших практических навыков в радиообмене, знаниях техники связи. Достаточно вспомнить первого начальника РТЦ Афанасия Михайловича Терещенко, Григория Михайловича Семенюта, Николая Ивановича Смирнова, преподавателей: С.А.Иванова, М.Г.Карнаухова, Ф.Я Херувимова и других.

Из-за продления сроков использования судов обеспечения, остро встал вопрос модернизации аппаратуры связи. На судах постройки 50-х и 60-х годов уже стояли новые передатчики и приемники. Исключение составляли радиостанции УКВ «Акация» и радиопередатчики «Ерш». На судах старых конструкций не хватало площадей постов, отсутствовала вентиляция и системы электропитания переменного тока. Однако, и эти задачи решались радистами в полном объеме и с высоким чувством ответственности.

Проблема жилья была основной причиной ухода радистов в другие организации. Их с удовольствием брали на суда Минморфлота и Министерства рыбного хозяйства. В итоге получалось, что радиоспециалистами ЛМУ ВМФ обеспечивало весь гражданский флот.

О подготовке специалистов по радиотехнической

специальности рассказал старший

преподаватель РТЦ капитан 2 ранга запаса

А.Е.Смирнов. Анатолий Евграфович вместе

с коллегами по циклу занимался внедрением

в учебный процесс прогрессивных методов

обучения. Начальник РТЦ капитан 2 ранга

В.Н.Лобко предложил опробовать

функционально-структурный метод

обучения. По мнению ведущих преподавателей

цикла М.Журавлева и Н.Манова этот метод

имел право на внедрение в случае, если

курсанты будут лучше усваивать технологию

ремонта радиоаппаратуры. На РТЦ закипела

работа. Была создана действующая

радиолиния, разработаны

структурно-функциональные схемы узлов

и блоков радиопередатчиков. В одном из

кабинетов был установлен и введен в

эксплуатацию тренажер «Радиотелеграфист»,

который позволил привить курсантам

практические навыки в радиообмене.

Кроме этого на цикле начаты монтажные

работы по установке комплексного

тренажера «Разлив».

подготовке специалистов по радиотехнической

специальности рассказал старший

преподаватель РТЦ капитан 2 ранга запаса

А.Е.Смирнов. Анатолий Евграфович вместе

с коллегами по циклу занимался внедрением

в учебный процесс прогрессивных методов

обучения. Начальник РТЦ капитан 2 ранга

В.Н.Лобко предложил опробовать

функционально-структурный метод

обучения. По мнению ведущих преподавателей

цикла М.Журавлева и Н.Манова этот метод

имел право на внедрение в случае, если

курсанты будут лучше усваивать технологию

ремонта радиоаппаратуры. На РТЦ закипела

работа. Была создана действующая

радиолиния, разработаны

структурно-функциональные схемы узлов

и блоков радиопередатчиков. В одном из

кабинетов был установлен и введен в

эксплуатацию тренажер «Радиотелеграфист»,

который позволил привить курсантам

практические навыки в радиообмене.

Кроме этого на цикле начаты монтажные

работы по установке комплексного

тренажера «Разлив».

Творческий процесс соединения учебной деятельности курсантов с производительностью труда давал хорошие результаты. Приобретенные знания воздействовали на характер труда курсантов, а трудовая деятельность формировала профессиональные умения и навыки.

Практические навыки по ремонту радиоаппаратуры курсанты получали после 1-го и 2-го курсов обучения. Радиомонтажная практика проводилась на лабораторной базе РТЦ. Курсанты выполняли электро- и радиомонтажные работы, устраняли неисправности КИП и РИП, изготавливали макеты отдельных узлов и блоков радиоаппаратуры. По заданию руководителя практики. Производственную практику будущие радисты проходили в Кронштадте в цехах КМОЛЗ. Они осваивали ремонт, настройку, регулировку и контрольную проверку радиоаппаратуры.

«За 10 лет на РТЦ накоплен значительный опыт работы с выпускниками, - сообщал докладчик. – На цикле ведется журнал учета пожеланий и предложений выпускников. Мы организуем встречи курсантов с выпускниками, что оказывает большое влияние на формирование будущих специалистов. Привожу одну из записей: ХИЛОВ С.А. (КТОФ) – 2-й радиооператор м/т «Борис Бутома» (28.09.1978 г.):

«После выпуска из училища в 1977 году получил назначение радиооператором на «МБ-24» Тихоокеанского флота. В апреле 1978 года буксир ушел на боевую службу в Тихий океан в район Гавайских островов. Теплый климат и высокая влажность воздуха оказывали влияние не только на людей, но и на радиоаппаратуру. Поломки средств радионавигации и радиосвязи следовали одна за другой. Вот тут я и понял, зачем меня учили разбираться в схемах, паять и изучать радиодетали. Мне повезло тем, что радиостанцией командовал радиолюбитель. В радиорубке хранилось множество всякого барахла: радиодетали, провода, транзисторы, радиолампы и т.п. Поиск неисправности занимал много времени потому, что не было опыта и практики. Как правило, неисправности отсутствовали в перечне типовых, поэтому приходилось лазить по схемам, проводить измерения и принимать решения. За время плавания я набрался опыта и знал отдельные блоки наизусть. Капитан буксира оценил мои старания, и после возвращения во Владивосток меня временно назначили начальником радиостанции на танкер «Тагил». Радистов на судне не было, поэтому делать все пришлось самому. Особенно мучили формуляры и документация, которые требовалось периодически заполнять. Судно постоянно работало на линии перевозок и свободного времени оставалось мало. Через два месяца меня сменил штатный начальник радиостанции, который вернулся с боевой службы. Я устроился на м/т «Ижора», ходил несколько раз на Камчатку и обратно.

Зимой меня командировали в Ленинград принимать м/т «Борис Бутома». Приятно было гулять по улицам любимого города. Заехал в Ломоносов повидать преподавателей РТЦ. Особых изменений не увидел, поговорил с курсантами и пожелал им учиться работать на машинке, заниматься радиообменом и изучать технику. На ТОФе я встретил много хороших людей, к которым можно было обратиться за помощью. Теперь, имея собственный опыт, я сам стараюсь помогать другим людям».

Опытом работы по подготовке электромехаников поделился начальник Электромеханического цикла капитан 2 ранга М.К.Ульянов. «Развитие Электромеханического цикла во многом задерживалось отставанием его материально-технической базы, полной сменой коллектива, отсутствием педагогической школы у новых преподавателей. На сегодняшний день циклом освоено нестандартного оборудования на 180 тысяч рублей и табельного на 50 тысяч рублей. Старшие преподаватели Белов А.И., Кемайкин Н.В. и преподаватель Андреев А.М. имеют опыт работы на судах и передают свои знания курсантам. Преподаватель Москалев Ю.К. – выпускник академии только приобретает педагогический опыт. Большим уважением у курсантов пользуется преподаватель Лобанов С.А.. Большую часть своего личного времени он отводит работе в лаборатории. Являясь опытным наставником молодежи, Сергей Александрович привлекает к творчеству не только отличников, но и тех, чьи способности еще не развились.

В практику преподавания на цикле за последние годы прочно вошли технические средства обучения. Многие из них, «Наборное поле», «Универсал» были задействованы на приеме Государственных экзаменов. Этими средствами хорошо овладели преподаватели Белов, Кемайкин, Лобанов. На цикле идет процесс непрерывного поиска и внедрения новых методов обучения, развивается рационализаторская работа, создание атмосферы технического творчества.

Слаженная работа всех звеньев ЭМЦ была бы неполной без самоотверженного труда лаборантов: Аненко Г.И., Асламова П.Р., Черныша Г.Т., Соколовой Е.М. . Именно эти люди создали сегодняшний облик лабораторий».

Цикл иностранного языка

Цикл английского языка представляла старший преподаватель-методист Фирсова Л.Г. «Английский язык является обязательной дисциплиной для курсантов всех специальностей. Основная задача курса состоит в практическом освоении разговорным языком. Выпускники должны уметь читать литературу по специальности, владеть терминами и объясняться на уровне бытового общения. Существует специфика в знании определенных терминов у судоводителей и радистов, которым приходится чаще судомехаников и электромехаников использовать разговорный язык.

Обучение английскому языку складывается из общеязыкового курса и специального. Общеязыковый курс ориентирован на знании фонетики, грамматики и лексики. Подавляющее большинство курсантов, поступающих в училище, изучало в школе немецкий язык. В связи с этим задача преподавателя состояла в выработке у курсанта нормативного произношения, и привитие минимального грамматического и лексического минимума. На основе этих навыков начиналось развитие устной речи. Такой подход давал определенную экономию времени и формировал опорную базу для дальнейшей работы над языком.

Первым начальником Цикла иностранного языка стала Галина Васильевна Бурсина.

На цикле введен в эксплуатацию лингафонный кабинет, который играет большую роль для постановки лексики и запоминания типовых грамматических конструкций. Кабинет используется в процессе аудиторных занятий и во внеурочное время. Контроль изученного материала осуществляется посредством диктантов, а также путем перевода текстов с одного языка на другой».

Результаты конференции показали, что за последние пять лет училище достигло высокого уровня и подошло к своему сорокалетнему юбилею с отработанной системой подготовки специалистов для Вспомогательного флота ВМФ.

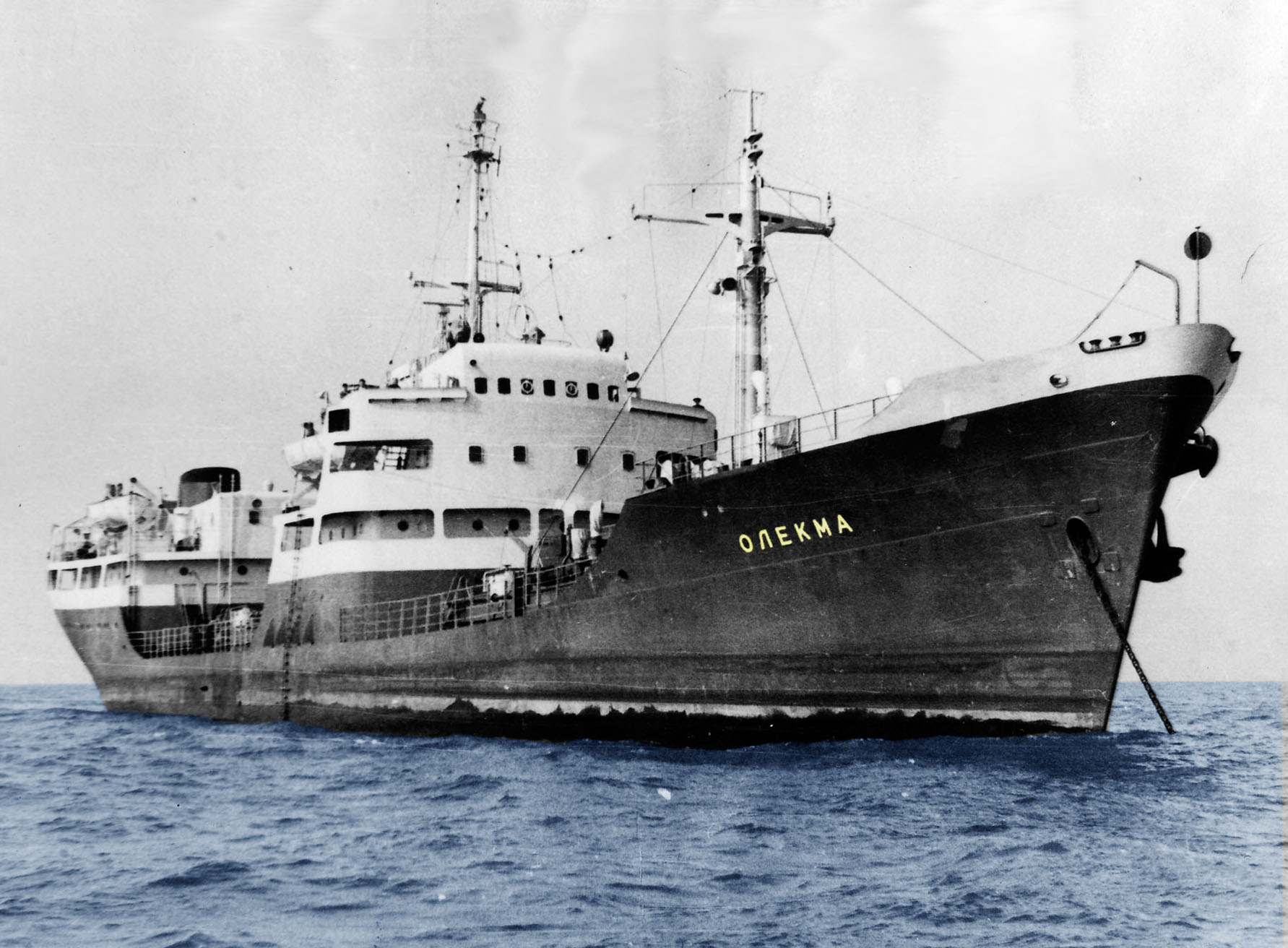

Боевой орден – радисту

Указом Президиума Верховного Совета СССР, - сообщала газета «Известия», - 10 октября 1988 года начальник судовой радиостанции танкера «Олекма» Балтийского флота Михаил Григорьевич Новиков награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Так было отмечено мужество и отвага выпускника ЛМУ ВМФ, проявленные при выполнении воинского долга.

В ЛМУ долго гадали, что могло произойти до тех пор, пока не появилась статья корреспондента Р.Игнатьева, проливающая свет на события разыгравшиеся в Персидском заливе. « Информация о нападении на советский танкер в проливе Массау-Северный стала известна в ГШ ВМФ спустя несколько часов после получения сигнала «Бедствие». Экипаж танкера «Олекма» уже не нуждался в помощи…

Почти шесть месяцев этот танкер работал в Персидском заливе, обеспечивая боевые корабли ВМФ СССР топливом и пресной водой. Танкерная война, развернутая правительствами Ирана и Ирака, была направлена на блокаду нефтяных промыслов в Красном море. Для защиты торговли и обеспечения безопасности мореплавания советского торгового флота в зону военных действий были направлены корабли советского ВМФ.

31 мая 1988 года капитан судна получил приказание возвращаться на родную базу. В южных широтах быстро темнело. Танкер шел с ходовыми огнями. Особым прожектором подсвечивался флаг вспомогательного флота ВМФ СССР. Освещалась и надпись, указывающая порт приписки. На дымовой трубе хорошо был виден серп и молот. Неожиданно из темноты выскочили быстроходные катера, которые шли на большой скорости без ходовых огней и опознавательных знаков. В 23.45 катера взяли курс на советский танкер. Подвахтенная команда отдыхала. На мостике находился капитан, рулевой и вахтенный помощник. Выстрелы прозвучали резко и отозвались громким эхом. Вслед за ними вздрогнул ходовой мостик, и раздались взрывы. На корабле сыграли пожарную тревогу.

Все произошло быстро. Нападавшие катера скрылись в темноте. Танкер получил попадания в радиорубку и рефрижераторную камеру. В радиорубке погиб начальник судовой радиостанции Михаил Григорьевич Новиков, который в ту ночь как раз нес вахту. Других жертв не было».