- •Глава 1. Сущность стратегического управления организацией

- •1.1 Сущность, функции и задачи стратегического управления организацией

- •1.3 Соотношение стратегического и оперативного управления

- •Глава 2. Организационная характеристика предприятия Сбербанк рф

- •2.1. Роль коммерческих банков в стабилизации финансовой системы России

- •2.2. Принципы и методы коммерческой деятельности оао Сбербанка Российской Федерации в рыночных условиях

- •Глава 3. Исследование возможностей разработки и реализации стратегии организации

- •Создание системы стратегического управления

- •3.2 Оценка управленческих способностей и возможностей для реализации стратегии

Содержание

Введение Глава 1. Сущность стратегического управления организацией

1.3 Соотношение стратегического и оперативного управления Глава 2. Организационная основа разработки стратегии организации на примере ОАО Сбербанк Российской Федерации

Глава 3. Исследование возможностей разработки и реализации стратегии организации

Заключение

Список используемой литературы

|

3

6

6

17

23

28

28

52

69

69

77

78

80 |

Введение

Актуальность проблемы. Эффективная деятельность предприятий и хозяйственных организаций, определяются уровнем стратегического управления, что дает нам, стабильные темпы работы и конкурентоспособность в современных экономических условиях.

Значение стратегического поведения, позволяющего фирме выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло. В этих условиях все компании должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел в компании, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении.

Термин «стратегическое управление» был введен в обиход на стыке 60-70-х гг. для того, чтобы отражать отличие управления, осуществляемого на высшем уровне, от текущего управления на уровне производства. Необходимость проведения такого различия была вызвана в первую очередь изменениями в условиях осуществления бизнеса, о которых было сказано ранее.

В качестве ведущей идеи, отражающей сущность перехода к стратегическому управлению от оперативного управления, явилась идея необходимости переноса центра внимания высшего руководства на окружение для того, чтобы соответствующим образом и своевременно реагировать на происходящие в нем изменения, своевременно отвечать на вызов, брошенный внешней средой.

Стратегическое управление – это составляющая часть менеджмента, которая своей сердцевиной имеет творческую деятельность высшего руководства, направленную на поиск таких решений, которые помогут организации выжить в динамично меняющейся среде в условиях жесткой конкуренции.

Особенность стратегического управления состоит в том, что в нем очень мало рутинных процедур и очень много творчества, то есть очень велика роль искусства. Поэтому теория стратегического управления формируется на основе обобщения практики успешного решения стратегических задач управления фирмой и на основе выделения отдельных управленческих схем и утверждений, которые указывают на то, с помощью чего можно добиться успешного результата.

Таким образом, стратегическое управление, рассматриваемое как деятельность высшего руководства по управлению организацией в конкурентной рыночной среде, является важнейшей составляющей жизни современной деятельности организации.

Хотя стратегическое управление и является важнейшим фактором успешного выживания в усложняющейся конкурентной борьбе, тем не менее, постоянно можно наблюдать в действиях организаций отсутствие стратегичности, что и приводит их зачастую к поражению в рыночной борьбе [21, c.7]

Объектом исследования является Сбербанк РФ.

Предметом исследования является процесс стратегического управления деятельности данного банка.

В связи с особенностью данной проблемы целью работы является разработка направлений совершенствования стратегического управления деятельности Сбербанка РФ.

Для реализации этой цели определены следующие задачи:

1) рассмотреть теоретические основы стратегического управления деятельности предприятия;

2) определить содержание и этапы стратегического управления;

3) провести анализ хозяйственной деятельности Сбербанка РФ;

4) рассмотреть состояние стратегического управления на Сбербанк РФ;

5) разработать мероприятия по совершенствованию стратегического управления на Сбербанк РФ.

При написании работы широко использовалась литература как отечественных, так и зарубежных авторов по проблеме исследования, а также отчетность производственно-финансовой деятельности Сбербанк РФ.

Работа состоит из введение, трех глав (теоретической, практической и рекомендательной), заключения, списка литературы.

Практическая значимость работы заключается в том, что её основные выводы и предложения могут быть использованы при управлении деятельностью банка.

Глава 1. Сущность стратегического управления организацией

1.1 Сущность, функции и задачи стратегического управления организацией

Термин «стратегическое управление» (СУ) был введён в обиход на стыке 60-70-х гг. для того, чтобы обозначить разницу между текущим управлением на уровне производства и управлением, осуществляемым на высшем уровне. Необходимость фиксации такого различия была вызвана в первую очередь изменениями в условиях ведения бизнеса. Разработка идей СУ нашла отражение в работах таких авторов, как Frankenhofs and Grander (1971), Irwin (1972), Schendel and Hatten (1974) и др. Ведущей идеей, отражающей сущность перехода от оперативного управления к стратегическому, явилась идея необходимости переноса центра внимания высшего руководства на окружение, для того чтобы соответствующим образом и своевременно реагировать на происходящие в нем изменения.[2; с. 11]

Можно указать на несколько конструктивных определений, которые были предложены авторитетными разработчиками теории СУ. Шендел и Хаттен рассматривали его как «процесс определения и (установления) связи организации с её окружением, состоящий в реализации выбранных целей и в попытках достичь желаемого состояния взаимоотношений с окружением посредством распределения ресурсов, позволяющего эффективно и результативно действовать организации и ее подразделениям». По Хиггенсу, «СУ – это процесс управления с целью осущетвления миссии организации посредством управления взаимодействием организации с ее окружением», Пирс и Робинсон определяют СУ «как набор решений и действий по формулированию и выполнению стратегий, разработанных для того, чтобы достичь цели организации».Существует ещё целый ряд определений, которые делают упор на те или иные аспекты и особенности СУ или же на его отличия от «обычного» управления.

Предметом стратегического управления являются:

Проблемы, которые прямо связанны с генеральными целями организации.

Проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации, если этот элемент необходим для достижения целей, но в настоящее время отсутствует или имеется в недостаточном объеме.

Проблемы, связанные с внешними факторами, которые являются неконтролируемыми.

«Проблемы стратегического управления чаще всего возникают в результате действия многочисленных внешних факторов. Поэтому, чтобы не ошибиться в выборе стратегии, важно определить, какие экономические, политические, научно-технические, социальные и другие факторы оказывают влияние на будущее организации».

Стержнем стратегического управления выступает система стратегий, включающая ряд взаимосвязанных конкретных предпринимательских, организационных и трудовых стратегий. Стратегия - это заранее спланированная реакция организации на изменение внешней среды, линия ее поведения, выбранная для достижения желаемого результата.

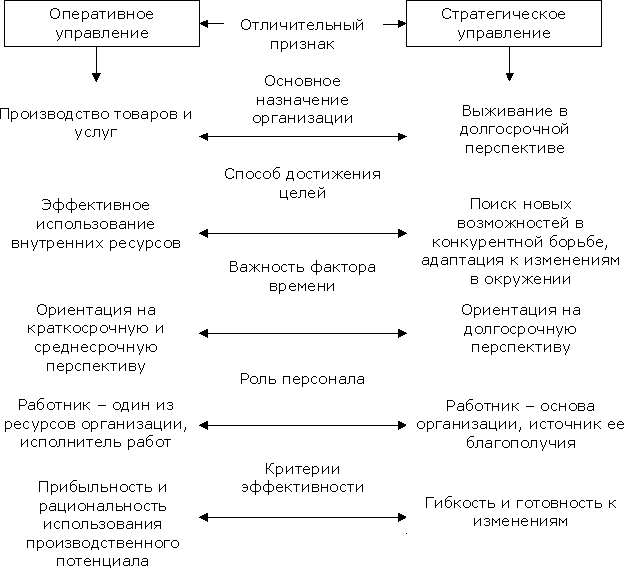

Ключевые характеристики стратегического аспекта управления организацией в сравнении с оперативным (текущим) управлением, практиковавшемся в бизнесе свыше 20 лет назад, представлены на рисунке 1.

Сущность стратегического управления заключается в ответе на 3 важных вопроса:

В каком положении предприятие находится в настоящее время?

В каком положении оно хотело бы находиться через 3, 5, 10 месяцев?

Каким способом достичь желаемого результата?

Для решения первого вопроса необходима информационная основа с соответствующими данными для анализа прошлых, настоящих и будущих ситуаций. Второй вопрос отражает такую важную особенность для стратегического управления, как его ориентация на будущее. Необходимо определить к чему стремиться, какие ставить цели. Третий вопрос связан с реализацией выбранной стратегии, в ходе которой может происходить корректировка двух предыдущих этапов. Важнейшими составляющими данного этапа являются имеющиеся или доступные ресурсы, система управления, организационная структура и персонал, который будет реализовывать данную стратегию.

Таким образом, сущность стратегического управления состоит в формировании и реализации стратегии развития организации на основе непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в ее деятельности с целью поддержания способности к выживанию и эффективному функционированию в условиях нестабильной внешней среды.

Стратегическое управление на предприятии выражается в следующих пяти функциях:

Планирование стратегии.

Организация выполнения стратегических планов.

Координация действий по реализации стратегических задач.

Мотивация на достижение стратегических результатов.

Контроль за процессом выполнения стратегии.

Планирование стратегии предполагает выполнение таких подфункций, как прогнозирование, разработка стратегии и бюджетирование.

Прогнозирование предшествует собственно составлению стратегических планов. Оно основывается на проведении анализа широкого круга внутренних и внешних факторов (условий) функционирования предприятия с целью предвидения возможности развития и оценки риска. Систематический прогноз позволяет выработать обоснованный подход к стратегии предприятия. В прогнозировании традиционно используются три измерения: время (как далеко вперед мы пытаемся заглянуть?), направление (каковы тенденции будущего?) и величина (насколько существенны будут перемены?).

С учетом результатов проведенного анализа руководство предприятия формулирует миссию (сферу бизнеса, глобальную цель), определяет перспективы развития организации и разрабатывает стратегию. Увязка стратегических целей предприятия с результатами деятельности отдельных подразделений осуществляется посредством разработки необходимой программы действий и составления бюджета. Бюджетирование включает стоимостную оценку программы и распределение ресурсов.

Организация выполнения стратегических планов предполагает формирование будущего потенциала предприятия, согласование структуры и системы управления с выбранной стратегией развития, создание корпоративной культуры, поддерживающей стратегию.

Координация действий менеджеров по формированию и реализации генеральной стратегии заключается в согласовании стратегических решений различных уровней и последовательной консолидации целей и стратегий структурных подразделений на более высоких ступенях управления. Мотивация как функция стратегического управления связана с разработкой системы стимулов, побуждающих к достижению поставленных стратегических результатов. Контроль состоит в непрерывном наблюдении за процессом реализации стратегических планов. Он призван заблаговременно определять надвигающиеся опасности, выявлять ошибки и отклонения от принятых стратегий и политики предприятия.

Итак, если обобщить всё вышеперечисленное можно сформулировать определение СУ.

Стратегическое управление – это такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей.[2; с.12]

В настоящее время стратегическое управление является важнейшим фактором успешного выживания в усложняющихся рыночных условиях, но тем не менее постоянно можно наблюдать в действиях организаций отсутствие стратегичности, что и приводит их зачастую к поражению в конкурентной борьбе. Отсутствие стратегического управления проявляется прежде всего в следующих двух формах:

Предприятия планируют свою деятельность исходя из того, что окружение либо вообще не будет меняться, либо же в нем не будет происходить качественных изменений;

Иначе они вырабатывают программу действий, начиная с анализа внутренних возможностей и ресурсов организации. При таком подходе очень часто оказывается, что организация не в состоянии достичь своих целей, так как их достижение принципиально зависит от возможностей, желаний и потребностей клиентов, а также от поведения конкурентов.

Возможности стратегического управления не безграничны. Существует ряд ограничений на использование стратегического управления:

оно не дает точной и детальной картины будущего. Вырабатываемое в стратегическом управлении описание желаемого будущего организации – это не детальное описание ее внутреннего состояния и положения во внешней среде, а скорее совокупность качественных пожеланий к тому, в каком состоянии должна находиться организация в будущем, какую позицию она должна занимать на рынке и в бизнесе, какую иметь организационную культуру, в какие деловые группы входить и т.п.

оно не может быть сведено к набору рутинных правил, процедур и схем. Стратегическое управление – это скорее определенная философия или идеология бизнеса и менеджмента. И каждым отдельным менеджером оно понимается и реализуется в значительной мере по-своему.[4; с. 31]

Требуются огромные усилия и большие затраты времени и ресурсов для того, чтобы в организации начал осуществляться процесс стратегического управления. Требуется ведение и осуществление стратегического планирования, которое в корне отлично от разработки долгосрочных планов, обязательных к исполнению в любых условиях. Необходимо также создание служб, осуществляющих отслеживание окружения и включение организации в среду.

Резко усиливаются негативные последствия ошибок стратегического поведения. В условиях, когда в жатые сроки создаются совершенно новые продукты, кардинально меняются направления вложений, когда неожиданно возникают новые возможности для бизнеса и на глазах исчезают возможности, существовавшие много лет, цена расплаты за неверное предвидение и соответственно за ошибки стратегического выбора становится зачастую роковой для организации.

Основной упор делается на стратегическое планирование. Однако этого совершенно недостаточно, т.к. стратегический план не обеспечивает его обязательного успешного выполнения. На самом деле важнейшей составляющей стратегического управления является реализация стратегического плана.

Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов. Эти процессы логически вытекают один из другого. Однако существует устойчивая обратная связь и обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю их совокупность. В этом заключена важная особенность структуры стратегического управления. Схема структуры стратегического управления изображена на рисунке 1.

Анализ среды

Определение миссии Выбор стратегии

и целей

Выполнение стратегии

Оценка и контроль

выполнения

Рис. 1 - Структура стратегического управления

Стратегическое управление - это комплексная система постановки и реализации стратегических целей предприятия, основанная на прогнозировании среды и выработке способов адаптации к ее изменениям, а также воздействия на нее.

В задачи стратегического управления входят обеспечение целевой направленности всей деятельности предприятия; учет влияния внешней среды; выявление новых возможностей развития и факторов угрожающего характера; оценка альтернативных вариантов решений, связанных с распределением имеющихся ресурсов в стратегически обоснованные и высокоэффективные проекты; формирование внутренней среды, благоприятствующей инициативному реагированию руководства на изменение ситуации.

Прежде всего должна быть поставлена определенная цель. Поскольку может быть несколько путей ее достижения, то на основе стратегического анализа осуществляется выбор наиболее предпочтительного варианта. Затем разрабатывается стратегия как инструмент перевода предприятия из текущего состояния в целевое.

Реализация функций стратегического управления осуществляется посредством разработки и принятия стратегических решений. Стратегическими решениями называют управленческие решения, которые ориентированы на будущее и закладывают основу для принятия оперативных решений, сопряжены со значительной неопределенностью, поскольку учитывают неконтролируемые внешние факторы и связаны с вовлечением значительных ресурсов и могут иметь чрезвычайно серьезные, долгосрочные последствия для предприятия.

К числу стратегических решений, например, можно отнести:

реконструкцию предприятия;

внедрение новшеств (изменение организационно-правовой формы, новые формы организации и оплаты труда, взаимодействия с поставщиками и потребителями);

выход на новые рынки сбыта;

приобретение, слияние предприятий.

Стратегические решения имеют ряд отличительных особенностей. Основные из них:

инновационный характер;

направленность на перспективные цели и возможности;

сложность формирования при условии, что множество стратегических альтернатив неопределенно;

субъективность оценки;

необратимость и высокая степень риска.

Стратегическое управление базируется на ряде принципов, которые необходимо учитывать в процессе его осуществления. Основные из них:

Научность в сочетании с элементами искусства. Менеджер в своей деятельности использует данные и выводы множества наук, но в то же время должен постоянно импровизировать, искать индивидуальные подходы к ситуации. Реализация этой задачи предполагает помимо знаний владение искусством ведения конкурентной борьбы, умение найти выход из самой затруднительной ситуации, сосредоточиться на ключевых проблемах, выделить главные достоинства своей организации.

Целенаправленность стратегического управления. Стратегический анализ и формирование стратегии должны подчиняться принципу целенаправленности, т.е. быть всегда ориентированы на выполнение глобальной цели организации. В противоположность свободной импровизации и интуиции стратегическое управление призвано обеспечить осознанное направленное развитие организации и нацеленность управленческого процесса на решение конкретных проблем.

Гибкость стратегического управления. Подразумевает возможность внесения корректив в ранее принятые решения или их пересмотра в любой момент времени в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. Реализация данного принципа предполагает оценку соответствия текущей стратегии требованиям внешней среды и возможностям предприятия, уточнение принятой политики и планов в случае непредвиденного развития событий и усиления конкурентной борьбы.

Единство стратегических планов и программ. Для достижения успеха стратегические решения разных уровней должны быть согласованы и тесно увязаны между собой. Единство стратегических планов коммерческих организаций достигается посредством консолидации стратегий структурных подразделений, взаимного согласования стратегических планов функциональных отделов.

Создание необходимых условий для реализации стратегии. Стратегический план не обеспечивает его обязательного успешного выполнения. Процесс стратегического управления должен включать создание организационных условий для осуществления стратегических планов и программ, т.е. формирование сильной организационной структуры, разработку системы мотивации, совершенствование структуры управления.

Для разработки стратегии необходимо сделать следующие шаги: сформулировать видение (представление) собственниками образа фирмы в перспективе и определить основное направление ее развития; установить цели и контрольные параметры бизнеса определить тип предприятия и способы управления бизнесом и собственностью.

А так же проанализировать сильные и слабые стороны фирмы, выявить ключевые факторы успеха и возможные угрозы; выработать требования и критерии оценки основных видов деятельности; вскрыть основные проблемы в фирменной системе управления и во внешнем окружении.

Глубокая проработка и детализация базовых элементов стратегии позволяет провести диагностику системы управления фирмой и выработать рекомендации по совершенствованию отдельных подсистем.

1.2 Классификация стратегий в теории стратегического управления

Стратегия - интегрированная модель действий, предназначенных для достижения целей предприятия. Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, используемый для определения основных направлений деятельности.[24; с. 1]

В литературе существует два противоположных взгляда на понимание стратегии. В первом случае стратегия – это конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели, а выработка стратегии – это процесс нахождения некоторой цели и составление долгосрочного плана. Такой подход основывается на том, что все возникающие изменения предсказуемы, происходящие в среде процессы носят детерминированный характер и поддаются полному контролю и управлению.

Во втором случае под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное направление развития предприятия, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы внутрипроизводственных отношений, а также позиций предприятия в окружающей среде. При таком понимании, стратегию можно охарактеризовать как выбранное направление деятельности, функционирование и рамках которого должно привести организацию к достижению стоящих перед ней целей.

В деловой жизни под стратегией понимается общая концепция того, как достигаются цели организации, решаются стоящие перед ней проблемы и распределяются необходимые для этого ограниченные ресурсы. Такая концепция (соответствует стратегии второго типа) включает в себя несколько элементов. Прежде всего, к ним относится система целей, включающая миссию, общеорганизационные и специфические цели. Другой элемент стратегии – политика, или совокупность конкретных правил организационных действий, направленных на достижение поставленных целей.

Стратегия разрабатывается обычно на несколько лет вперед, конкретизируется различного рода проектах, программах, практических действиях и реализуется в процессе их выполнения. Значительные затраты труда и времени многих людей, необходимые для создания стратегии предприятия, не позволяют ее часто менять или серьезно корректировать. Поэтому она формулируется в достаточно общих выражениях. Это – предполагаемая стратегия.

Вместе с тем, как внутри организации, так и вне ее появляются новые непредвиденные обстоятельства, которые не укладываются в первоначальную концепцию стратегии. Они могут, например, открыть новые перспективы развития и возможности для улучшения существующего положения дел или, наоборот, заставить отказаться от предполагаемой политики и плана действий. В последнем случае первоначальная стратегия становится нереализуемой и предприятие переходит к рассмотрению и формулированию неотложных стратегических задач.В общем случае, на предприятии может быть разработано и реализовано четыре основных типа стратегий:

Стратегии концентрированного роста – стратегия усиления позиций на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта.

Стратегии интегрированного роста – стратегия обратной вертикальной интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции.

Стратегии диверсификационного роста – стратегия центрированной диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации.

Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия «сбора урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов.

[24; с. 1]

Любая стратегия включает общие принципы, на основе которых менеджеры данной организации могут принимать взаимоувязанные решения, призванные обеспечить координированное и упорядоченное достижение целей в долгосрочном периоде. Выделяют четыре различные группы таких принципов (правил):

Правила, используемые при оценке результатов деятельности фирмы в настоящем и в перспективе. Качественную сторону критериев оценки обычно называют ориентиром, а количественное содержание – заданием.

Правила, по которым складываются отношения фирмы с ее внешней средой, определяющие: какие виды продукции и технологии она будет разрабатывать, куда и кому сбывать свои изделия, каким образом добиваться превосходства над конкурентами. Это набор правил называется продуктово-рыночной стратегией или стратегией бизнеса.

Правила, по которым устанавливаются отношения и процедуры внутри организации. Их нередко называют организационной концепцией.

Правила, по которым фирма ведет свою повседневную деятельность, называемые основными оперативными приемами.

[24; с. 1]

Основные отличительные особенности стратегии выделил И. Ансофф в своей книге "Стратегическое управление", 1989 г.:

Процесс выработки стратегии не завершается каким-либо немедленным действием. Обычно он заканчивается установлением общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций фирмы.

[2; с. 29]

Сформулированная стратегия должна быть использована для разработки стратегических проектов методом поиска. Роль стратегии в поиске состоит в том, чтобы, во-первых, помочь сосредоточить внимание на определенных участках и возможностях; во-вторых, отбросить все остальные возможности как несовместимые со стратегией.

Необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход развития выведет организацию на желательные события.

В ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все возможности, которые откроются при составлении проекта конкретных мероприятий. Поэтому приходится пользоваться сильно обобщенной, неполной и неточной информацией о различных альтернативах.

Как только в процессе поиска открываются конкретные альтернативы, появляется и более точная информация. Однако она может поставить под сомнение обоснованность первоначального стратегического выбора. Поэтому успешное использование стратегии невозможно без обратной связи.

Поскольку для отбора проектов применяются как стратегии, так и ориентиры, может показаться, что это одно и то же. Но это разные вещи. Ориентир представляет собой цель, которую стремится достичь фирма, а стратегия – средство для достижения цели. Ориентиры – это более высокий уровень принятия решений. Стратегия, оправданная при одном наборе ориентиров, не будет таковой, если ориентиры организации изменятся.

Наконец, стратегия и ориентиры взаимозаменяемы как в отдельные моменты, так и на различных уровнях организации. Некоторые параметры эффективности (например, доля рынка) в один момент могут служить фирме ориентирами, а в другой – станут ее стратегией. Далее, поскольку ориентиры и стратегии вырабатываются внутри организации, возникает типичная иерархия: то, что на верхних уровнях управления является элементами стратегии, на нижних превращается в ориентиры.

Стратегия в компании разрабатывается и реализуется на всех уровнях управления:

«Первый уровень – корпоративный – присутствует в компаниях, действующих в нескольких сферах бизнеса.» Здесь принимаются решения о закупках, продажах, ликвидациях, перепрофилировании тех или иных сфер бизнеса, рассчитываются стратегические соответствия между отдельными сферами бизнеса, разрабатываются планы диверсификации, осуществляется глобальное управление финансовыми ресурсами.

Второй уровень – сферы бизнеса – уровень первых руководителей недиверсифицированных организаций, или совершенно независимых, отвечающих за разработку и реализацию стратегии сферы бизнеса. На этом уровне разрабатывается и реализуется стратегия, базирующаяся на корпоративном стратегическом плане, основной целью которой является повышение конкурентоспособности организации и ее конкурентного потенциала.

Третий – функциональный – уровень руководителей функциональных сфер: финансов, маркетинга, НИОКР, производства, управления персоналом и т.д. Четвертый – линейный – уровень руководителей подразделений организации или ее географически удаленных частей, например, представительств, филиалов.

Недиверсифицированная организация имеет, соответственно, три уровня стратегий.

Разнообразие стратегий, применяемых в стратегическом управлении, весьма затрудняет их классификацию. Среди классификационных признаков наиболее существенны следующие:

уровень принятия решений;

базовая концепция достижения конкурентных преимуществ;

стадия жизненного цикла отрасли;

относительная сила отраслевой позиции организации;

степень «агрессивности» поведения организации в конкурентной борьбе.

Например, классификация стратегий предприятия согласно уровню принятия решений имеет следующий вид:

корпоративная;

деловая;

функциональная;

оперативная (последняя может быть включена в функциональную).

Усложняющим фактором при классификации стратегий является то, что большинство стратегий не могут быть однозначно определены по одному из признаков. Так, Забелин П. В. и Моисеева Н. К. предлагают классифицировать стратегии всего по трем признакам:

принадлежность к пяти основополагающим стратегиям достижения конкурентных преимуществ (глобальные стратегии);

принадлежность к стратегиям управления портфелем сфер бизнеса (портфельные стратегии);

принадлежность к стратегиям, применяемым в зависимости от внешних и внутренних условий (функциональные);

Выбор стратегии предполагает изучение альтернативных направлений развития организации, их оценку и выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации. При этом используется специальный инструментарий, включающий количественные методы прогнозирования, разработку сценариев будущего развития, портфельный анализ. Факторы, влияющие на выбор стратегии представлены на рисунке.

Реализация стратегии осуществляется через разработку программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии. В процессе реализации стратегии каждый уровень руководства решает свои определенные задачи и осуществляет закрепленные за ним функции. Решающая роль принадлежит высшему руководству. Его деятельность на стадии реализации стратегии может быть представлена в виде пяти последовательных этапов.[4; с. 40]

Первый этап: углубленное изучение состояния среды, целей и разработанных стратегий. На данном этапе решаются следующие основные задачи:

уяснение сущности выдвинутых целей, выработанных стратегией, их корректности и соответствия друг другу, а также состоянию среды;

доведение идей стратегического плана и смысла целей до сотрудников предприятия с целью подготовки условий для их вовлечения в процесс реализации стратегий.

Второй этап: разработка комплекса решений по эффективному использованию имеющихся у предприятия ресурсов. На этом этапе проводится оценка ресурсов, их распределение и приведение в соответствие с реализуемыми стратегиями. Для этого составляются специальные программы, выполнение которых должно способствовать развитию ресурсов. Например, это могут быть программы повышения квалификаций сотрудников.

На третьем этапе высшее руководство принимает решения о внесении изменений в действующую организационную структуру.

Четвертый этап состоит в проведении тех необходимых изменений на предприятии, без которых невозможно приступить к реализации стратегии. Для этого составляется сценарий возможного сопротивления изменениям, разрабатываются мероприятия по устранению или уменьшению до минимума реального сопротивления и закреплению проведенных изменений.

Пятый этап: корректировка стратегического плана в том случае, если этого настоятельно требуют вновь возникшие обстоятельства.

Результаты реализации стратегии оцениваются, и с помощью системы обратной связи осуществляется контроль деятельности организации, в ходе которого может происходить корректировка предыдущих этапов.