- •1.Теория горения топлива.

- •1.Виды и состав топлива для ну.

- •2.Теплота сгорания топлива.Теоретическая температура горения топлива.

- •3.Основные законы газового состояния.Закон Бойля—Мариотта,Гей-Люссака,Шарля,закон Мендлеева-Клапейрона,уравнение Бернулли для газового потока.

- •4.Характер движения потоков.Критерий Рейнольдса.

- •5.Потери напора движущегося потока.

- •6.Движение газов в печах.Вентиляторы и их выбор.

- •7.Дымовые трубы и шиберы.

- •2.Основы теплопередачи.

- •3. Нагрев металла в печи

- •5. Нагревательные печи

- •1. Требования, предъявляемые для к нагревательным печам.

- •2. Камерные кузнечные печи

- •3. Методические печи

- •4. Электропечи для нагрева и термообработки

- •5. Нагрев в жидких средах

- •6. Печи для безокислительного нагрева

- •7. Печи скоростного нагрева

- •8. Механизация и автоматизация ну

- •9. Выбор типа печи и источника тепла

- •10. Определение площади пода, высоты свода и основных размеров печей

- •11. Определение расхода топлива. Уравнение теплового баланса печи

- •12. Расчет и проектирование электропечей и нагревательных элементов

- •13. Нагрев методом сопротивления

- •14. Индукционный электронагрев

- •15. Расчет и проектирование индукторов

- •6. Контрольно-измерительные приборы и тепловой режим печей.

- •1. Назначение и классификация контрольно-измерительных приборов.

- •2 Приборы для измерения температуры

- •Общие сведения о термометрах сопротивления

- •Платиновые термометры сопротивления

- •Медные термометры сопротивления

- •Яркостные (оптические) пирометры

- •Радиационные пирометры

- •Цветовые пирометры

- •3. Приборы для измерения и регулирования давления

- •4. Приборы для измерения расхода газа, воздуха и жидкости

- •5. Системы автоматического регулирования теплового режима печи

7.Дымовые трубы и шиберы.

Обычно продукты сгорания т-ва после печи поступают по дым. Тракту в дым. Трубы или общецеховую систему вентиляции. При мелких и средних печах с площадью пода до 4м как правило полностью не удается удалить прод. Сгорания т-ва ч/зподземные борова трубы и обеспечить высокую герметичность всей системы из-за дефектов кирпичной кладки и наличии прогоревших шиберов барабана. В этом случае наблюдается значительный подсос воздуха, падение тем-ры д. г. резко понижается разряжение с дым. Трубой , сле-но ухудшаются условия для удаления д. г. Поэтому кирпичные дым-е трубы для группы печей могут применятся лишь при выс-й герметичности всей системы, регулярных чистках боровов и вертик-х каналов. Значительно дешевле проще для 1 или нескольких печей устан-ть небольшие МЕ трубы. Для усиления тяги в такой трубе уст-ся дымососы. При применении индивид-х МЕ труб значительно облегчается монтаж рекуператоров, кот. в таком случае располагаются над сводом печи. Такое расположение рекуператоров облегчает контроль за их работой и увел-ет тем-ру подогрева т-ва в рез-те повышения тем-ры д. г. т.к. подсос воздуха в системе в таком случае невелик. Недостатки: повышается расход МЕ из-за быстрого износа дым. трубы.

Шибер - запорное устройство типа задвижки (заслонки), при помощи которого открывается и закрывается канал для движения жидкости или газа. Ш. называют заслонку в дымоходах заводских печей и котельных установок для регулирования тяги, щит для отключения различных частей водозаборных сооружений от реки или друг от друга, а также рабочий орган шиберного насоса. Небольшие Ш. приводятся в движение вручную, большие посредством зубчатых реек, червячной передачи и т.п.

Давление регулируется шиберами.

2.Основы теплопередачи.

1. способы переноса теплоты от источника к нагреваемому продукту: теплопроводность, конвекция и излучение.

При тепловой обработке пищевых продуктов используются различные способы переноса теплоты от источника к нагреваемому продукту: теплопроводность, конвекция и излучение.

Теплопроводность — это процесс молекулярного переноса теплоты в твердых материалах, который происходит между непосредственно соприкасающимися телами или частицами тел с различной температурой. В металлах перенос теплоты осуществляется в основном путем диффузии свободных электронов.

Способность тела (вещества) проводить те плоту характеризуется коэффициентом теплопроводности А,, Вт/(м-К), который численно равен количеству теплоты, проходящей в единицу времени через единицу изотермической поверхности при температурном градиенте, равном единице. Изотермической называется поверхность в продукте, во всех точках которой температура одинакова. Температурный градиент — это направление наиболее интенсивного изменения температуры (вектор изменения температуры). Величина этого вектора grad ^определяется как отношение изменения температуры AtK единице длины перемещения At в направлении вектора (кратчайшее расстояние между изотермическими поверхностями).

Конвекцией теплоты называют процесс ее переноса микрочастицами только текучей среды (жидкости или газа) из зоны с одной температурой в зону с другой. Конвекция теплоты всегда сопровождается теплопроводностью, так как при движении жидкости или газа неизбежно возникает соприкосновение отдельных частиц, имеющих различные температуры. Одновременный перенос теплоты конвекцией и теплопроводностью называется конвективным теплообменом, он может быть вынужденным и свободным. Если движение рабочего тела (среды) вызвано искусственно (вентилятором, насосом, мешалкой и др.), то такой конвективный теплообмен называют вынужденным. Если же его движение возникает под влиянием разности плотностей отдельных частей нагреваемых жидкости или газа, то такой теплообмен называют свободным, или естественным.

Передача теплоты от одной подвижной среды (жидкости или газа) к другой через разделяющую их однородную или многослойную твердую стенку любой формы называется теплопередачей. Теплопередача включает в себя теплоотдачу от более горячей среды (газа или жидкости) к стенке, теплопроводность в стенке, теплоотдачу от стенки к более холодной подвижной среде (жидкости или газу).

Коэффициент теплопередачи характеризует интенсивность передачи теплоты от горячей среды к холодной через разделяющую их стенку и численно равен количеству теплоты, которая передается через единицу поверхности стенки в единицу времени при разности температур между средами 1°С.

Тепловое излучение представляет собой процесс переноса энергии посредством электромагнитных колебаний, имеющих различную длину волны. Излучение всех тел зависит от температуры тела и с ее ростом увеличивается, так как возрастает внутренняя энергия тела. Тепловое излучение охватывает область длин волн 0,3-50 мкм. Эта область может быть условно разделена на ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный диапазоны.

2. Конвекция - это перенос теплоты движущейся массой жидкости или газа из области с одной температурой в область с другой температурой. Конвекция всегда сопровождается теплопроводностью, этот процесс называют конвективным теплообменом.

Теплоотдача конвекцией зависит от большого числа различных факторов:

характера конвекции - конвекции свободной, происходящей под действием внутренних сил, возникающих вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц, или вынужденной, происходящей под действием внешних сил - ветра, насоса, вентилятора;

режима течения жидкости - течения при малых скоростях параллельно-струйчатого характера без перемешивания (ламинарный режим) или течения при больших скоростях (течение неупорядоченное, вихревое), когда в теплоносителе наблюдаются вихри, перемещающие жидкость не только в направлении движения, но и в поперечном направлении (турбулентный режим);

скорости движения теплоносителя;

направления теплового потока (нагревание или охлаждение);

физических свойств теплоносителя - коэффициента теплопроводности, теплоемкости, плотности, вязкости, температурного напора, зависящего от разности температур теплоносителя и поверхности стенок;

площади поверхности стенки F, омываемой теплоносителем;

формы стенки, ее размеров и других факторов.

Коли́чество теплоты́ — энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче. Количество теплоты является одной из основных термодинамических величин.

Количество теплоты является функцией процесса, а не функцией состояния, то есть количество теплоты, полученное системой, зависит от способа, которым она была приведена в текущее состояние.

Коэффициент теплоотдачи соответствует количеству тепла, которое передается на 1 м2 поверхности нагрева за 1 ч при разности температур в 1° и зависит от характера потока газа (ламинарного или турбулентного), скорости его движения, расположения и формы поверхности нагрева и физических свойств среды. Коэффициент теплоотдачи конвекцией больше при турбулентном движении и больших скоростях потока газа, так как при этом в единицу времени большее количество частиц газа будет соприкасаться с нагреваемой поверхностью. Коэффициент теплоотдачи увеличивается также при шероховатой поверхности и форме, способствующей завихрению потока газа.

Значения коэффициента теплоотдачи конвекцией определяются для различных случаев экспериментальным путем. Для газов при естественной конвекции коэффициент теплоотдачи лежит в пределах 6—35 Вт/ (м2-град) [5—30 ккал/ (м2-ч-град)],а при турбулентном движении в трубах или между ними—12— 115 Вт/{м2-град) [10—100 ккал/(м2-ч-град)].

3. ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН (радиационный теплообмен) - процесс переноса энергии, обусловленный превращением части внутр. энергии вещества в энергию излучения (испусканием эл--магн. волн, или фотонов), переносом излучения в пространстве со скоростью света и его поглощением веществом (обратным превращением энергии эл--магн. волн во внутр. энергию). При этом перенос излучения в материальной среде может сопровождаться поглощением и рассеянием, а также собств. излучением среды. Однако для Л. т. наличие материальной среды между телами не является необходимым, что принципиально отличает Л. т. от др. видов теплообмена (теплопроводности, конвективного теплообмена). Передача теплоты излучением может происходить в разл. областях спектра (в зависимости от темп-ры).

Количество тепла, передаваемое излучением, определится как разность потоков энергии, исходящих от каждой из поверхностей

4. Абсолютно чёрное тело — физическая идеализация, применяемая в термодинамике, тело, поглощающее всё падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах и ничего не отражающее. Несмотря на название, абсолютно чёрное тело само может испускать электромагнитное излучение любой частоты и визуально иметь цвет. Спектр излучения абсолютно чёрного тела определяется только еготемпературой.

Прозра́чность среды́ — отношение величины потока излучения, прошедшего без изменения направления через слой среды единичной толщины, к величине потока излучения, вошедшего в эту среду в виде параллельного пучка (то есть при исключении влияния поверхностей раздела). Высокую прозрачность имеют среды с направленным пропусканием излучения, поэтому прозрачность отличается от пропускания вообще: высокорассеивающая неоднородная среда, например, лист бумаги, образованной прозрачными волокнамицеллюлозы, непрозрачен, хотя отношение прошедшего потока света к падающему потоку велико.

5. По интенсивности излучения в видимой области спектра различают светящийся, полусветящийся и несветящийся факелы. Такое деление является в известной мере условным, так как радиация — это поток лучистой энергии не только в видимой части спектра. Излучение светящегося и полусветящегося факелов определяется наличием твердых частиц (коксовых, сажистых, золовых) в потоке продуктов сгорания. Излучение несветящегося факела определяется излучением трехатомных газов (С02, Н20), находящихся в топочной камере. Их излучение носит селективный характер и в основном падает на область тепловых (инфракрасных) длин волн. Газообразные вещества обладают значительно меньшей удельной интенсивностью излучения при одинаковой температуре, чем твердые тела. Излучение объема топочной среды представляет собой сочетание в различных соотношениях излучений

6. Лучистый теплообмен (радиационный теплообмен, лучистый перенос), перенос энергии от одного тела к другому (а также между частями одного и того же тела), обусловленный процессами испускания, распространения, рассеяния и поглощения эл.-магн. излучения. Каждый из этих процессов подчиняется определ. закономерностям. Так, в условиях равновесного теплового излучения испускание и поглощение подчиняются Планка закону излучения, Стефана — Больцмана закону излучения, Кирхгофа закону излучения; распространение эл.-магн. излучения — закону независимости лучистых потоков (принцип суперпозиции). Рассеяние и поглощение в общем случае определяются свойствами в-ва (составом, темп-рой, плотностью).

Существ. отличие Л. т. от др. видов теплообмена (конвекции, теплопроводности) заключается в том, что он может протекать при отсутствии матер. среды, разделяющей поверхности теплообмена, т. к. эл.-магн. излучение распространяется и в вакууме. Важной хар-кой Л. т. явл. пробег излучения — ср. путь, проходимый фотоном без вз-ствия с в-вом, он зависит от плотности среды, в к-рой происходит распространение излучения, и степени её непрозрачности.

Л. т. между разл. телами происходит в природе постоянно; теория Л. т. имеет фундам. значение для описания теплофиз. процессов, а также для расчёта внутр. строения звёзд, физики звёздных атмосфер и газовых туманностей

7. Тепловые потери через окно рассчитываются по формуле

4. Потери через окно

где,

где,

[ -коэффициент

диафрагирования оконного проема]

-коэффициент

диафрагирования оконного проема]

;

;

площадь

площадь

B – ширина; H- высота

температура

печи, К

температура

печи, К

температура

в цехе, К

температура

в цехе, К

- активная поверхность

- активная поверхность

8. Одним из самых распространенных способов борьбы с тепловым

излучением является экранирование излучающих поверхностей. Экраны

бывают трех типов: непрозрачные, прозрачные и полупрозрачные.

В непрозрачных экранах поглощаемая энергия электромагнитных

колебаний, взаимодействуя с веществом экрана, превращается в тепловую

энергию. При этом экран нагревается и становится источником теплового

излучения. К непрозрачным экранам относятся: металлические (в т.ч.

алюминиевые), альфолевые (алюминиевая фольга), футерованные (пенобетон,

пеностекло, керамзит), асбестовые и др.

В прозрачных экранах излучение, взаимодействуя с веществом экрана,

минует стадию превращения в тепловую энергию и распространяется внутри

экрана по законам геометрической оптики, что обеспечивает видимость через

экран. Прозрачные экраны выполняются из различных стекол: силикатного,

кварцевого, органического, металлизированного, а также к прозрачным

экранам относятся пленочные водяные завесы (свободные и стекающие по

стеклу), вододисперсные завесы. Полупрозрачные экраны объединяют в себе свойства прозрачных и

непрозрачных экранов. К ним относятся металлические сетки, цепные завесы,

экраны из армированного металлической сеткой стекла.

По принципу действия экраны подразделяются на теплоотражающие,

теплопоглощающие и теплоотводящие. Так как каждый экран обладает

одновременно способностью отражать, поглощать и отводить тепло, то

отнесение экрана к той или иной группе производится в зависимости от того,

какие свойства экрана выражены сильнее.

Теплоотражающие экраны имеют низкую степень черноты поверхностей,

вследствие чего они значительную часть падающей на них лучистой энергии

отражают. В качестве теплоотражающих материалов в конструкции экранов

используют альфоль, листовой алюминий, оцинкованную сталь, алюминиевую

краску.

Теплопоглощающие экраны выполняют из материалов с высоким

термическим сопротивлением, т.е. с малым коэффициентом

теплопроводимости. В качестве теплопоглощающих материалов применяют

огнеупорный и теплоизоляционный кирпич, асбест, шлаковату.

В качестве теплоотводящих экранов наиболее широко используют

водяные завесы, свободно падающие в виде пленки, орошающие другую

экранирующую поверхность (например, металлическую), либо заключенные в

специальный кожух из стекла, металла (змеевики) и др.

Оценить эффективность защиты от теплового излучения с помощью

экранов можно по формуле

n=(Q-Qз)/Q

где Q-интенсивность теплового излучения без применения защиты Вт/м^2

Qз-интенсивность теплового излучения с применением защитыВт/м^2

9. Вопросы передачи теплоты, или теплового обмена, являются основными вопросами отопительной техники. Необходимым условием теплообмена между телами или веществами является наличие разности температур. Чем больше эта разность, тем интенсивнее происходит теплообмен.

Различают три вида передачи теплоты: а) теплопроводностью, или кондукцией; б) конвекцией, или переносом теплоты движущимися частицами вещества; в) лучеиспусканием, или радиацией.

В большинстве случаев в различных тепловых процессах имеют место одновременно все три вида теплопередачи с преобладанием какого-либо из них.

Передача теплоты теплопроводностью. Такая передача осуществляется при непосредственном соприкосновении каких-либо двух тел или веществ. Теплопередача происходит внутри самого тела или вещества, которое проводит теплоту. В отопительной технике теплопередача теплопроводностью играет большую роль.

Теплопроводность обусловлена различием температур отдельных частей тела, поэтому можно считать, что распространение теплоты неразрывно связано с распределением температуры. Температурное поле, изменяющееся с течением времени, называют неустановившимся, или нестационарным. Если же температурное поле не меняется, его называют установившимся, или стационарным.

Для характеристики процесса распространения теплоты вводят понятие о тепловом потоке. Тепловой поток Q - это количество теплоты W, Дж, проходящей за время т, с, через данную поверхность в направлении нормали к ней:

|

(1) |

Тепловой поток измеряют в ваттах (Вт).

Если количество переданной теплоты W отнести к площади поверхности F и времени т, то получим величину

|

(2) |

которую называют плотностью теплового потока, или удельным тепловым потоком, и измеряют в Вт/м2.

В основу вывода положен закон сохранения энергии, согласно которому вся теплота, выделенная внутренними источниками dQвн и внесенная извне в элементарный объем путем теплопроводности dQm за время dτ, идет на изменение внутренней энергии вещества, содержащегося в этом объеме:

|

(9.10) |

Выделим в теле элементарный параллелепипед с ребрами dx, dy, dz (рис. 9.1). Количество теплоты, которое проходит путем теплопроводности внутрь выделенного объема в направлении оси ОX через элементарную площадку dy·dz за время dτ:

|

Рис. 9.1. К выводу дифференциального уравнения теплопроводности |

|

На

противоположной грани параллелепипеда

температура получит приращение  и

будет составлять

и

будет составлять  .

.

Количество тепла, отведенного через эту грань:

|

|

Аналогично:

|

Полное количество теплоты внесено в элементарный параллелепипед путем теплопроводности

|

|

Здесь произведение dx·dy·dz представляет собой объем элементарного параллелепипеда dv. Количество теплоты, которое выделилось в элементарном объеме за счет внутренних источников:

|

Приращение

внутренней энергии можно выразить через

массу параллелепипеда ρ·dv,

теплоемкость с и

приращение температуры  :

:

|

Подставляя выражения для dQm, dQвн и dU в уравнение (9.10), после соответствующих сокращений получаем:

|

(9.11) |

Сумма вторых частных производных любой функции в математическом анализе носит название оператора Лапласа и обозначается следующим образом:

|

Величину ![]() называют

коэффициентом температуропроводности

и обозначают буквой a.

В указанных обозначениях уравнение

(9.11) примет вид:

называют

коэффициентом температуропроводности

и обозначают буквой a.

В указанных обозначениях уравнение

(9.11) примет вид:

|

(9.12) |

Это уравнение называется дифференциальным уравнением теплопроводности или уравнением Фурье и лежит в основе математической теории теплопроводности. Коэффициент температуропроводности aявляется физическим параметром вещества. Из уравнения (9.12) следует, что изменение температуры во времени для любой точки тела пропорционально величине a.

10. Теплопроводность — это передача тепла от одной частицы тела к другой, находящейся в непосредственной близости от нее. Теплопередача путем теплопроводности в чистом виде возможна только в твердых телах. В жидкой и газообразной средах передача тепла происходит смешанным путем. Если температура всех точек рассматриваемого тела остается постоянной во времени, т.е. температурное поле является функцией только координат, то теплопередача называется установившейся и поток—стационарным. Если температура в каждой точке тела изменяется во времени, то такое тепловое состояние называется нестационарным.

Тепловой поток через стену численно равен разности температур поверхностей стены, деленной на термическое сопротивление этой стены.

11. Многослойная плоская стенка

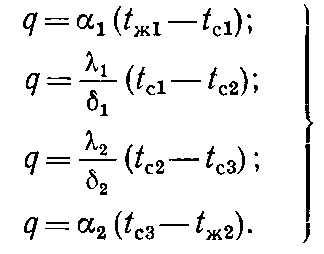

Рассматривается стенка, состоящая из нескольких, например двух, слоев (рис. 6–3). Толщины слоев δ1 и δ2, коэффициенты теплопроводности λ1 и λ2. С одной стороны находится горячая среда с температурой tж1 с другой – холодная с температурой tж2. Значение суммарного коэффициента теплоотдачи с горячей стороны α1 с холодной α2.

При установившемся тепловом состоянии системы плотность теплового потока постоянна и поэтому можно написать:

Из этих уравнений определяются частные температурные напоры:

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

.